Eine Parkbucht in den Abruzzen, in der Mitte des italienischen Stiefels. Daniel Bick ist ausgestiegen und genießt einen Augenblick lang die grandiose Aussicht: schneebedeckte Gipfel, an die 3000 Meter hoch.

"Wir stehen am Fuße des Gran-Sasso-Massivs, mit dem höchsten Gipfel, dem Corno Grande. Hier befindet sich Europas tiefstes Untergrundlabor, das wir gleich besuchen werden."

Dann steigt Bick ein und fährt zurück auf die Autobahn. In den nächsten Stunden wird er kein Tageslicht mehr zu Gesicht bekommen.

Unter einer festen Kruste brodelt es. Wälzen sich Ströme aus geschmolzenem Gestein durch die Tiefe, steigen Magmablasen auf, mehrere tausend Grad heiß. Das Innere der Erde – ein Inferno.

Livia Ludhova: "Das tiefste Loch, das Forscher je in den Boden gebohrt haben, ist zwölf Kilometer tief. Verglichen mit dem Erdradius von mehr als 6000 Kilometern ist das nichts."

Was unseren Planeten von innen heizt? Ein Rätsel, nach wie vor. Und winzige Elementarteilchen sollen es lösen helfen.

Ludhova: "Geoneutrinos liefern uns direkte Informationen aus den Tiefen unseres Planeten. Tiefen, die wir mit anderen Methoden niemals erreichen können."

Daniel Bick: "Dort hinter der Kurve ist der Eingang zum Gran-Sasso-Tunnel. Der ist über zehn Kilometer lang. Auf halber Strecke befindet sich der Eingang in ein System aus Seitentunneln, die das Untergrundlabor beherbergen."

Labor im Berg

Ein wuchtiges Tor versperrt den Eingang. Daniel Bick lässt das Fenster runter und drückt die Klingel einer Gegensprechanlage.

"Buongiorno."

"Bick, di Borex."

Das Sicherheitspersonal weiß Bescheid, Bick ist hier kein Unbekannter. Regelmäßig kommt der Hamburger Physiker nach Italien, um an einem der ungewöhnlichsten Labore Europas zu forschen. Ein Höhlenlabyrinth im Berg, abgeschottet vom Rest der Welt.

Zu Fuß macht sich Bick auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz, einem Container am Ende einer überraschend großen Halle.

"Das ist jetzt unser Zuhause für eine Woche. Sieht aus wie ein ganz normales Büro. Nur dass 1400 Meter Fels über uns sind. Hier sitzen wir und überwachen die Monitore."

Daniel Bick und seine Kollegen wachen über Borexino. Ein riesiger Zylinder aus Stahl, er sieht aus wie der Tank einer Ölraffinerie. Eine Art Geisterjäger: Borexino fängt Elementarteilchen auf so flüchtig, dass sie kaum nachzuweisen sind. Teilchen, die Informationen liefern, an die man sonst nie herankäme. Neutrinos, die aus der Erde kommen. Geoneutrinos.

Livia Ludhova: "Neutrinos besitzen keine elektrische Ladung. Dadurch reagieren sie nicht auf elektrische und magnetische Kräfte, ebenso wenig auf jene Kräfte, die die Atomkerne zusammenhalten. Das einzige, worauf sie ganz selten ansprechen, ist eine spezielle schwache Kraft. Kurz gesagt: Neutrinos haben eine äußerst geringe Neigung, mit Materie zu interagieren.

Livia Ludhova, Nationales Institut für Kernphysik, Mailand, Italien. Teilchenphysikerin und Geowissenschaftlerin – eine Wandlerin zwischen zwei Welten. Ihr Forschungsgebiet: Geoneutrinos. Geisterhafte Elementarteilchen, die tief im Inneren unseres Planeten entstehen.

"Geoneutrinos werden erzeugt, wenn im Erdinneren Uran und Thorium radioaktiv zerfallen. Das sind Elemente, die in der Erdkruste vorkommen, aber auch tiefer, im Erdmantel."

Der Geologe Massimo Coltorti, Universität Ferrara, Italien:

"Beim radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium im Erdinneren wird jede Menge Hitze frei. Diese Hitze ist der Hauptmotor von fundamentalen geologischen Prozessen: Sie treibt die Plattentektonik an, also die Verschiebung der Kontinente. Und sie ist die Triebkraft von Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Deshalb wollen wir möglichst genau herausfinden, wie viel Uran und Thorium es im Erdmantel gibt und wie diese Elemente dort verteilt sind."

Teilchen direkt aus dem Erdinneren

Die gewöhnlichen Methoden der Geologen – hier versagen sie. Tiefenbohrungen reichen kaum weiter als zehn Kilometer. Im Erdball mit seinem Radius von mehr als 6.000 Kilometern sind das nur kleine Kratzer. Auch andere Methoden liefern nur Indizien

"Mit Glück findet man Proben aus großen Tiefen, wenn man Magmagestein untersucht, das einst durch Vulkanausbrüche an die Oberfläche gelangte. Auch wenn man Diamanten analysiert, lässt sich etwas über die Zusammensetzung des Erdinneren erfahren. Doch die Erkenntnisse, die man daraus zieht, beziehen sich auf Tiefen von 150, maximal 400 Kilometern. Und das ist nur die oberste Schicht des Erdmantels."

Die einzigen Kundschafter, die direkte Informationen aus größeren Tiefen beschaffen können, sind jene Neutrinos, die beim Zerfall von Uran und Thorium entstehen. Einmal freigesetzt, fliegen sie durch die Erde hindurch nach außen, als wäre unser Planet aus Luft.

Coltorti: "Die Schattenseite: Diese Geoneutrinos sind äußerst schwer nachzuweisen. Dazu braucht es äußerst große und sehr komplexe Detektoren. Das ist ein Problem."

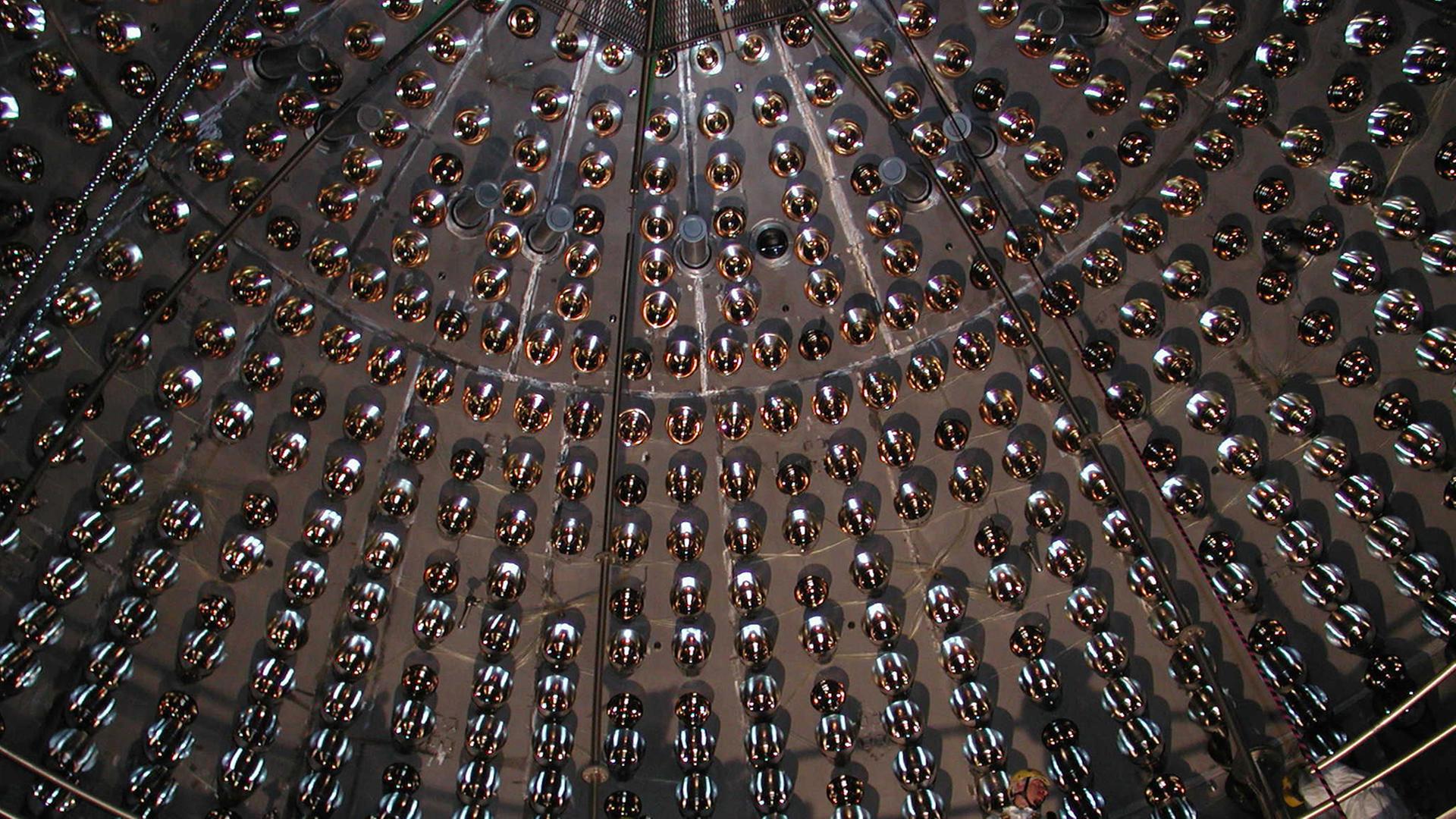

Detektoren, die auf Geoneutrinos lauern. Bislang gibt es davon nur zwei auf der Welt. Einer steht im Untergrundlabor im Gran-Sasso-Massiv, nahezu perfekt abgeschirmt von der Außenwelt. Daniel Bick hat seinen Bürocontainer verlassen und steigt die Treppe hinab zum Experiment. Borexino, so heißt es – ein Zylinder aus Stahl, hoch wie ein vierstöckiges Haus, der Durchmesser so groß wie der Anstoßkreis auf einem Fußballplatz. In der Seitenwand mächtige, runde Luken, fest verschraubt mit wuchtigen Muttern.

"Ich rate niemandem, diese Luken aufzumachen. Denn sonst sprudelt einem alles entgegen und wir haben eine große Katastrophe."

Denn Borexino ist voll mit diversen Flüssigkeiten, alles in allem 3000 Tonnen: Außen eine Schicht aus hochreinem Wasser. Dann eine aus Öl. Schließlich, in der Mitte, der eigentliche Detektor.

"Das Herzstück ist der Szintillator. Der ist ganz innen drin, in einem Nylonballon mit einem Durchmesser von 8,5 Metern. Das sind 278 Tonnen Szintillator, das ist im Prinzip ein Mineralöl."

In diesen knapp 300 Tonnen Öl hinterlassen die Geoneutrinos Spuren – seltene, aber charakteristische Spuren.

"Die wechselwirken zwar nur sehr selten im Detektor. Aber wenn das passiert, geben sie ein ganz klares Signal."

Verräterische Kollision

Trifft ein Geoneutrino auf einen Wasserstoffkern im Öl, entstehen zwei andere Teilchen– ein Positron und ein Neutron. Das Positron zerstrahlt sofort und gibt einen schwachen Lichtblitz ab. Das Neutron zerstrahlt einen Wimpernschlag später und sendet ebenfalls Licht aus. Beide Lichtblitze werden von 2200 Sensoren beobachtet – das Zeichen, dass ein Geoneutrino ins Netz gegangen ist. Doch die Fahndung nach den Geisterteilchen ist alles andere als einfach.

"Wenn man bedenkt, dass das aktive Volumen, der Szintillator, nur 8,5 Meter im Durchmesser ausmacht und wir hier vor einem 18 Meter breiten Gerät stehen, kann man sich vielleicht vorstellen, was da an Abschirmung vonnöten ist."

Die Störfeuer kommen aus allen Richtungen: radioaktive Verunreinigungen im Tank. Oder Teilchen aus der kosmischen Höhenstrahlung, die es trotz der 1400 Meter Felsgestein bis ins Untergrundlabor geschafft haben. Sie alle erzeugen Lichtblitze, die die Physiker in die Irre führen können. Diese Störfaktoren muss das Borexino-Team – 140 Experten aus sieben Ländern – nachträglich herausrechnen, in mühseligen, langwierigen Datenanalysen.

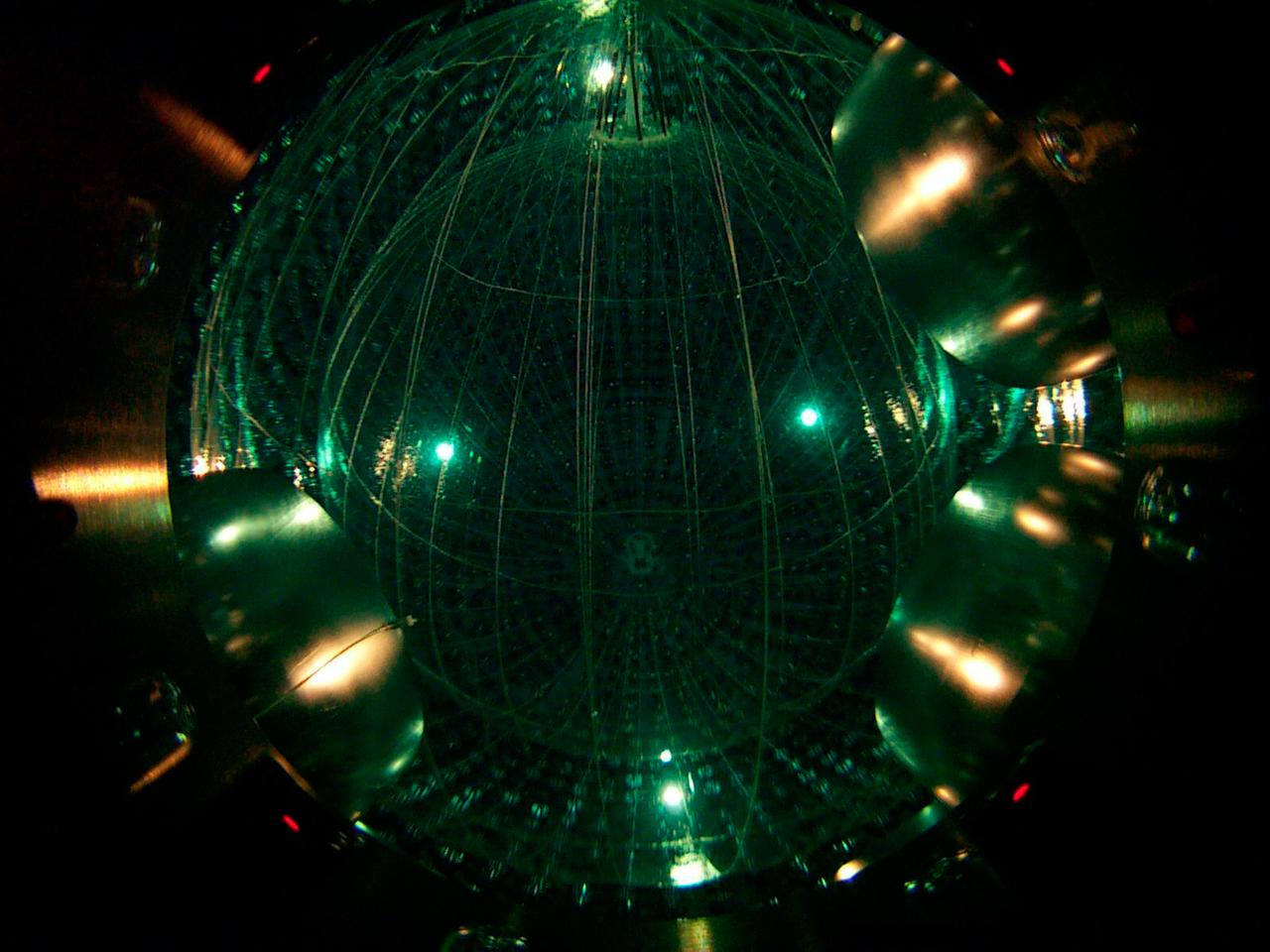

Sommer 2005. Auf einer Konferenz in Lissabon stellt der französische Physiker Jean-Stephane Ricol die neuesten Ergebnisse eines japanischen Neutrinodetektors vor: Kamland, ein haushoher, kugeliger Tank eingebaut in eine ehemalige Mine in den japanischen Alpen. Gefüllt mit 1000 Tonnen Öl, gespickt mit 2000 Lichtsensoren.

"Das Hauptziel von Kamland ist es, Neutrinos zu detektieren, die von japanischen Kernkraftwerken kommen. Insbesondere schauen wir nach, wie sich die Neutrinos auf ihrem Weg von den Reaktoren zu unserem Detektor in andere Neutrinosorten verwandeln."

Dieser Verwandlungsbeweis war Kamland bereits 2003 gelungen. Ein Experiment, wichtig für die Teilchenphysik. Es hatte bestätigt, dass Neutrinos Masse besitzen, auch wenn diese Masse unvorstellbar klein sein muss. Zwei Jahre später stößt das Kamland-Team auf etwas anderes – auf Neutrinos aus dem Inneren unseres Planeten.

"Geoneutrinos werden in der Erde erzeugt – deshalb auch der Name Geo-Neutrinos. Sie entstehen beim radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium. Und mit Kamland haben wir die ersten Hinweise gefunden, dass diese Neutrinos tatsächlich existieren."

Botschaften aus unzugänglichen Regionen

Die Indizien genügen, um ein neues Feld zu eröffnen: Teilchenphysiker und Geologen tun sich zusammen und loten aus, was sie mit Geoneutrinos über das Erdinnere lernen können.

Die Erde. Für Geologen eine Zwiebel aus mehreren Schalen. Innen der Kern, wahrscheinlich aus Eisen, Temperatur bis zu 8000 Grad. Dann der Mantel, vermutlich aus schweren Mineralien, Temperatur bis zu 2000 Grad. Oben die Erdkruste aus leichten Gesteinen, maximal 35 Kilometer dick. Auf ihr leben wir.

Im Erdmantel: der Motor unseres Planeten. Gewaltige Ströme geschmolzenen Gesteins, die das Erdinnere umwälzen wie ein mächtiger Quirl und dadurch das Antlitz unseres Planeten ständig verändern. Kontinente werden verschoben wie durch ein Förderband, träge, aber beharrlich. Landmassen prallen zusammen, Gebirge falten sich auf. Erdplatten reißen auseinander, Gräben klaffen im Ozean. Befeuert wird der Prozess ständig neu durch das radioaktive Zerplatzen von Uran und Thorium. Winzige Elementarteilchen erstatten Bericht – Geoneutrinos.

"2010, als man die Resultate von Kamland mit denen unseres Detektors kombinierte, mit Borexino, war die Existenz von Geoneutrinos endgültig bewiesen.

... measurement of geoneutrinos",

... measurement of geoneutrinos",

sagt Livia Ludhova aus Mailand,

"Borexino konnte bislang 14 Geoneutrinos aufschnappen, Kamland gut 100. Das sind nicht gerade viele, und deshalb ist der Fehler bei den Messdaten noch relativ groß. Grundsätzlich aber haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, Geoneutrinos zu zählen. Und damit werden wir künftig in Erfahrung bringen können, wo im Erdinneren wie viel Hitze produziert wird. Eine Information, die sich einzig mit Geoneutrinos herausfinden lässt."

Schon aus den bisherigen Messdaten können Ludhova und ihre Kollegen interessante Schlüsse ziehen.

"Für die Erdkruste kannten wir den Gehalt an radioaktiven Elementen schon vorher ganz gut. Anders beim Erdmantel. Hier wussten wir kaum etwas über die radioaktive Hitze, die dort entsteht. Unsere Messungen der Geoneutrinos deuten darauf hin, dass es auch im Mantel in bis zu 1000 Kilometern Tiefe beträchtliche Mengen an Uran und Thorium gibt."

Die Konzentration an Thorium und Uran im Erdmantel scheint etwa so groß zu sein wie die, die man in Meteoriten gefunden hat. Das wiederum stützt eine gängige Theorie: Und zwar dass die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren nicht allein entstanden ist, sondern zeitgleich mit vielen anderen Himmelskörpern im Sonnensystem.

"Man kann jetzt sagen: Die Erde hat sich aus demselben Material gebildet wie Meteoriten, die weit weg von ihr entstanden sind."

Und noch etwas legen die Geoneutrino-Experimente nahe:

"Unsere Daten weisen darauf hin, dass der Zerfall von Thorium und Uran nicht ausreicht, um den gesamten Hitzefluss im Erdinneren zu erklären. Es muss also noch weitere Hitzequellen geben. Zum Beispiel Restwärme aus den Tagen der Erdentstehung. Oder Energie, die frei wird, wenn Mineralien kristallisieren. Genaueres wissen wir aber noch nicht, das sind alles noch Theorien."

Im Gran-Sasso-Untergrundlabor steht Daniel Bick immer noch vor seinem Detektor, der aussieht wie ein riesiger Öltank. Eigentlich sei Borexino gar nicht für den Nachweis von Geoneutrinos gebaut worden, erzählt der Physiker der Universität Hamburg. Sondern als Neutrinoteleskop für unseren Heimatstern.

"Das primäre Ziel ist die Vermessung von Neutrinos aus der Sonne. Unsere Sonne produziert Energie durch Fusion. Bei diesen Fusionsprozessen entstehen Neutrinos unterschiedlicher Energie. Dieses Energiespektrum zu vermessen, ist Aufgabe von Borexino."

In der Sonne verschmelzen leichte Kerne zu größeren, Wasserstoff zu Helium. Dabei wird jene Energie frei, die die Sonne scheinen lässt. Und dabei entstehen auch Unmengen an Neutrinos. Borexino fängt sie auf und analysiert sie im Detail.

"Die Energie, die im Zentrum der Sonne erzeugt wird – bis das Licht wirklich außen ist, an der Oberfläche der Sonne, das kann Tausende Jahre dauern. Aber die Neutrinos kommen sofort raus. Wir können damit wirklich in Echtzeit ins Innere der Sonne gucken."

Borexino spürt Neutrinos aus der Sonne auf und rekonstruiert dadurch, wie sie funktioniert. Gleichzeitig lauert er auf Geoneutrinos und klärt auf, was im Inneren der Erde passiert. Neutrinos als Kundschafter von Orten, die sonst vollkommen unzugänglich sind – eine noch sehr junge Methode in der Wissenschaft. Eine Methode, die derzeit auch die Astrophysiker für sich erschließen.

Detektor im ewigen Eis

"Das ist ein sehr exotischer Ort, der mit wenig zu vergleichen ist."

Der Südpol. Standort von Amundsen-Scott, einer Forschungsstation der Amerikaner.

"Die Sonne geht überhaupt nicht hoch und runter. Sie hält sich immer auf der gleichen Höhe. Man hat überhaupt kein Gefühl mehr für die Tageszeit."

Im antarktischen Sommer, von November bis Februar, tummeln sich 130 Wissenschaftler in dem mehrstöckigen Trakt: Polarforscher, Geowissenschaftler, Klimaexperten – und Astrophysiker wie Markus Ackermann.

"Gegen Ende Dezember, beim Sonnenhöchststand, wird es mal bis minus 20 Grad warm. Dann aber auch schnell wieder minus 30 oder sogar minus 40."

Jetzt sitzt Markus Ackermann in einem schlichten Büro am Forschungszentrum DESY in Zeuthen bei Berlin. Gemeinsam mit 270 Kollegen aus aller Welt fahndet er nach Neutrinos aus den fernsten Winkeln des Alls. Für ihn sind es kosmische Kuriere, im Gepäck einzigartige Botschaften.

"Wenn man sich Neutrinos, die aus dem Kosmos zu uns kommen, anschaut, können die im Prinzip von nichts aufgehalten werden. Auch aus Regionen des Kosmos, wo wir sonst keine andere Information kriegen können, kommen diese Neutrinos zu uns, während Licht und alle andere Strahlung abgeblockt wird."

Detektoren wie Borexino genügen dafür allerdings nicht. Sie sind schlicht zu klein.

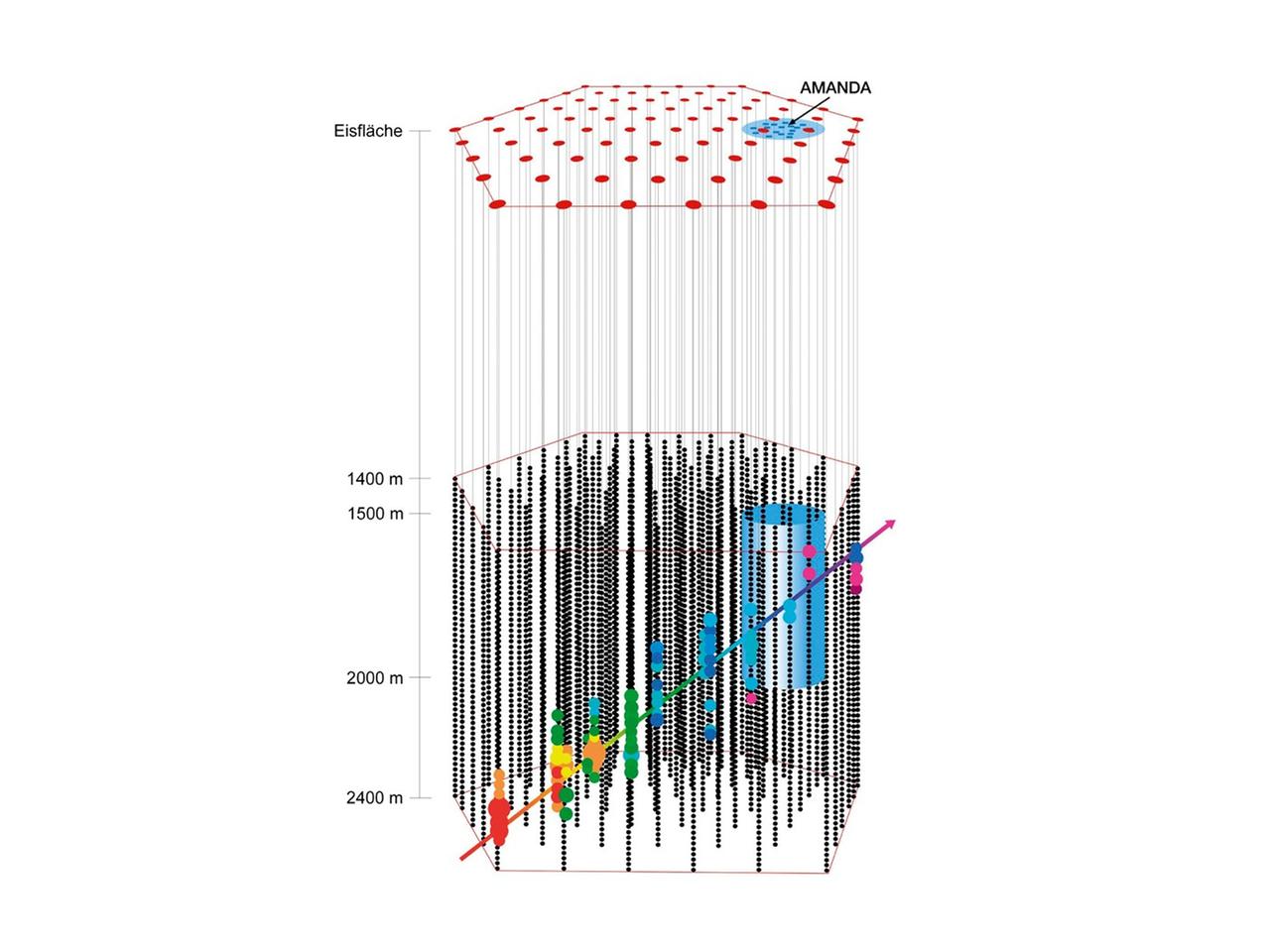

"Da das so selten passiert, muss man eine riesige Menge transparenten Materials beobachten – so viel, dass man sich nicht vorstellen kann, einen Tank zu bauen. Also geht man dahin, wo man sehr viel natürliches transparentes Material hat."

Die Bedingungen am Südpol sind ideal: ein Eispanzer, drei Kilometer dick. Das Eis in der Tiefe: extrem durchsichtig, gleichzeitig ist es hier stockdunkel. Stößt nun ein kosmisches Neutrino mit einem Atomkern zusammen, entsteht ein schwaches, bläuliches Leuchten. Das Eis in der Tiefe ist so durchsichtig, dass sich das Leuchten ungehindert ausbreiten kann. Dennoch braucht es, um dieses äußerst schwache Licht beobachten zu können, hochempfindliche Sensoren.

"Was Sie hier sehen, ist ein fertiges Modul, so wie es im Eis der Antarktis versenkt ist. 33 Zentimeter ist das."

In einem Labor in Zeuthen hievt DESY-Forscher Rolf Nahnhauer eine medizinballgroße Glaskugel aus einer Kiste – ein Lichtsensor für Neutrinos.

"Hat außen eine Drucklast-Kugel, die den Druck beim Einfrieren und in der Tiefe aushalten kann."

Innen eine Art Bildröhre, die einzelne Photonen aufspüren kann, einzelne Lichtteilchen. Gut 5000 dieser Kugeln stecken im Eispanzer am Südpol, verteilt über ein Volumen von einem Kubikkilometer. Der Name des Riesendetektors: IceCube, auf deutsch Eiswürfel.

"Wir haben ein Viertel dieser Module produziert. Und nicht nur produziert, sondern Sie sehen da hinten eine Tür. Das ist ein Kälteraum. Da haben wir alle Module 14 Tage lang getestet bei Temperaturen von minus 45 Grad. Wenn irgendwas kaputt geht – wir können die Module ja nicht rausholen."

Anfang 2005 beginnen die Forscher, mit heißen Wasserstrahlen kilometertiefe Löcher ins Eis zu bohren, insgesamt 86. In jedes Loch versenken sie ein Drahtseil gespickt mit Sensorkugeln.

Detektor funktioniert

Dezember 2010. Gut gelaunt zählt die dick vermummte Crew den Countdown herunter. Bei "Null" verschwindet die letzte der über 5000 Glaskugeln in ihrem Loch. Endlich ist IceCube fertig, nach sechs Jahren Bauzeit. Die Messungen hatten schon früher begonnen – mit jenen Kugeln, die bereits im Eis versenkt waren. Doch Markus Ackermann und seine Leute müssen geduldig warten, müssen Millionen von Messdaten sammeln und haarklein analysieren. Dann endlich, im letzten November, die Erfolgsmeldung: Tatsächlich hat IceCube die ersten 28 Neutrinos aus dem Kosmos aufgespürt. Der gigantische Eiswürfel – er funktioniert.

Ackermann: "Die war natürlich riesig, die Freude. Man hat irgendwo erwartet, dass man was sehen würde. Aber man wusste es natürlich nicht. All diese Vorhersagen hätten ja auch falsch sein können. Und dann wäre es schwierig gewesen, auf diesem Feld noch weiterzumachen. Und deswegen natürlich auch Erleichterung."

Bald sollen die Geister aus dem All ungeahnte Details verraten über die extremsten Gewaltakte im Universum. Über schwarze Löcher, wie sie Materie aufsaugen und wieder ausspeien. Über kollidierende Neutronensterne, klein wie ein Asteroid, aber schwerer als die Sonne. Über den Geburtsort von Teilchen, die mit extremer Wucht durch den Kosmos rasen und dann und wann in die Erdatmosphäre einschlagen. Und über Sterne, die ihr Leben als gewaltige Supernova-Explosion beschließen.

"Bei dieser Explosion werden Neutrinos produziert. Die sind tatsächlich die einzigen Teilchen, die aus dem Inneren des Sterns herauskommen können und wir damit erfahren können, was während dieser Explosion im Inneren dieses Sterns passiert. Das geht mit keinem anderen Teilchen. Sie bringen Informationen mit, die uns keine andere Messung geben kann."

Es ist gerade eine Aufbruchstimmung da, wo man das Gefühl hat: Man hat hier endgültig ein neues Feld in der Astronomie eröffnet."

Mit größeren Instrumenten mehr erfahren

Deshalb träumen Ackermann und seine Kollegen schon von der nächsten Stufe – einem noch leistungsfähigeren Detektor, der in der Lage wäre, noch viel mehr kosmische Neutrinos aufzufangen.

"Wenn man wirklich einen großen Schritt weitergehen will, wird man wahrscheinlich einen größeren Detektor brauchen. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt anfangen zu planen, wie so etwas aussehen könnte, einen Detektor, der vielleicht zehnmal so groß ist, ins Eis zu setzen."

IceCube könnte als Keim des neuen Superdetektors dienen. Drumherum würden die Forscher dann weitere Sensoren im Eispanzer der Antarktis versenken, Abertausende von Sensoren.

Geoneutrinos, Neutrinos aus der Tiefe der Erde, kann IceCube nicht aufspüren. Dafür ist die er schlicht nicht ausgelegt, auf diesem Auge sind seine Sensoren blind. Geoneutrinos fangen können derzeit nur wenige Detektoren auf der Welt. Einer davon ist Borexino im italienischen Gran-Sasso-Untergrundlabor.

Im Kontrollraum 1400 Meter tief im Berg hat sich Daniel Bick vor den Rechner gesetzt. Er muss checken, ob alles einwandfrei funktioniert.

"Wir nehmen immer für sechs Stunden Daten. Dann wird die Datennahme ganz kurz unterbrochen, bevor die nächsten sechs Stunden anfangen. Und dann gucke ich mir einige Kontrollgraphiken an, ob alles stabil läuft, ob alles in Ordnung ist."

Fast 700.000 Mal hat der Detektor in den letzten sechs Stunden angeschlagen, fast 700.000 Lichtblitze hat er registriert. Die wenigsten aber stammen von Neutrinos oder gar von Geoneutrinos, von Geisterteilchen aus dem Inneren der Erde. Das meiste ist Störfeuer, verursacht durch radioradioaktive Verunreinigungen und durch Teilchen aus der kosmischen Strahlung, sogenannte Myonen. Daniel Bick startet ein Programm, der Rechner durchforstet die Daten nach den maßgeblichen Kenngrößen. Ein paar Minuten später ist er fertig, Bick zeigt auf den Bildschirm.

"Jetzt ploppen hier 19 Fenster auf. Und dann gucke ich mir die gleich alle an."

Routiniert geht der Physiker die Fenster durch. Nur bei manchen schaut er etwas genauer hin.

"Da sieht man die Rate der Myonen, die da durchgehen. Sie sehen hier, dass das relativ stabil um 4000 schwankt. Das ist so, wie es sein soll. Alles gut."

Bick lehnt sich entspannt zurück. Die Systeme arbeiten zuverlässig, der Detektor läuft – und lauert weiter auf die Geister aus der Erde.

"Die bisherigen Experimente haben bewiesen, dass man Geoneutrinos aufschnappen kann und dass wir damit ein neues Instrument für die Forschung haben. Aber um zu verlässlichen Aussagen zu kommen, wäre es nötig, größere Detektoren zu bauen und sie rund um den Globus zu platzieren",

sagt Livia Ludhova aus Mailand. Und tatsächlich: Gerade geht in Kanada ein neuer Detektor in Betrieb, der Geoneutrinos aufschnappen kann. Ein weiteres Gerät soll bald in China gebaut werden, es ist ebenfalls sensitiv für die Geister aus der Erde. Auf Hawaii gibt es Pläne für einen Detektor, der – im Gegensatz zu den anderen – voll und ganz auf die Suche nach Geoneutrinos spezialisiert sein soll. Und langfristig träumen Experten wie Massimo Coltorti sogar von einer Falle am Meeresboden.

"An Land ist die Erdkruste relativ dick, etwa 30 Kilometer. Am Ozeanboden dagegen ist die Kruste viel dünner, nur sechs bis acht Kilometer. Mit einem Neutrinodetektor, der auf dem Meeresgrund steht, könnte man also viel direkter in den Erdmantel blicken. "

Läuft alles nach Plan, lässt sich das Erdinnere künftig mit einem regelrechten Detektor-Netzwerk belauschen. Damit könnten die Geoforscher eine ihrer zentralen Frage beantworten: Wo im Erdball entsteht wie viel Hitze, verursacht durch den radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium? Und wie wirken sich diese Hitzewallungen auf die Kontinentalverschiebung aus, auf Vulkanismus und auf Erdbeben?

Massimo Coltorti: "Wenn man genau vermessen könnte, wie Uran und Thorium im Erdmantel verteilt sind, wäre das natürlich ein Traum. Auch wenn wir davon noch viele Jahre entfernt sind."