Doch die Digitalisierung der Welt macht auch vor Big Pharma nicht halt: Ein Wirkstoff soll nicht nur optimal entwickelt und möglichst preiswert hergestellt werden, Ärzte und Patienten wünschen sich zunehmend maßgeschneiderte Medikamente - sozusagen eine Hightech-Version der Praxis längst vergangener Tage. Und die könnten vielleicht schon bald ganz neue Therapien erlauben mit Technologien wie smart pills, "intelligent" verpackten Nanopartikeln oder auch dem 3D-Druck.

Das Manuskript zur Sendung:

Stephen Hilton steht in seinem Labor am University College in London. Hier laufen die unterschiedlichsten Projekte ... aber vor allem solche zum 3D-Druck.

Der 3-D-Druck soll nichts weniger als die Pharmaindustrie revolutionieren. Im vergangenen Sommer hat die Food and Drug Administration für die USA erstmals ein mit 3D-Druck produziertes Epilepsie-Medikament zugelassen. In Blue Ash, Ohio, entstanden 150 Jobs.

Stephen Hilton: "Hier auf diesen großen Maschinen drucken wir Polymere, um ihre Eigenschaften erst einmal ohne Wirkstoffe zu testen. Mit den anderen dort wollen wir die chemische Synthese verbessern, die Art und Weise, wie wir Moleküle bauen."

Und so reiht sich hier ein handlicher Kasten an den anderen – eine Zeitenwende wirft ihre Schatten voraus.

Herba digitalis. Die Revolution erfasst die Pharmabranche - von Dagmar Röhrlich

Über Jahrtausende mischten Heilkundige Rezepturen, ganz nach Bedarf, abgestimmt auf ihre Patienten. Dann kamen patentierte Medikamente auf den Markt - Mittel wie "Dr. James‘s Powder for Fevers" aus dem Jahr 1746 - empfohlen gegen Grippe, Gicht, Skorbut - und Staupe bei Haustieren. Sogar König George III. soll es geschätzt haben: als Mittel gegen Rheumatismus und Demenz. Aus diesen etwas obskuren Anfängen entstand allmählich die moderne Pharmazie. Die Forscher brachten immer neue Wirkstoffe auf den Markt, die sie in immer raffiniertere Tabletten oder Kapseln verpackten. Aber es waren Medikamente von der Stange. Das soll sich ändern, wenn die Digitalisierung jetzt auch die Pharmabranche umwälzt.

Stephen Hilton: "Wir beginnen immer mit der Frage: Was wäre wenn: Wenn ich alles machen könnte, was würde ich tun?"

Lee Cronin: "Mein Traum ist, die gesamte Chemie zu digitalisieren und die großen pharmazeutischen Fabriken durch kompakte, mobile Roboter zu ersetzen."

Yves Decadt: "Wir kommen an den Punkt, wo die Entwicklung durch den Markt vorangetrieben wird: Interessenvertreter, Patienten, Ärzte, Versicherungen, sie wollen mehr als klassische Tabletten."

Ein Besuch auf dem Hightech-Campus in Eindhoven. Vor den Toren der Stadt, auf dem im wahrsten Sinne des Wortes "flachen Land", arbeiten mehr als 10.000 Wissenschaftler, Entwickler und Entrepreneure in 140 Firmen. So steht es im Werbetext. Eine dieser Firmen ist Medimetrics, ein Spin-off des Technologiekonzerns Philipps.

Plastikkapsel mit Chip und Antenne

Yves Decadt: "Unser Produkt ist das, was man eine elektronische Pille nennt. IntelliCap sieht aus wie eine normale Vitaminkapsel, aber die eine Hälfte ist gefüllt mit einem flüssigen oder pulverförmigen Wirkstoff, die andere mit Elektronik: eine Mikropumpe, Sensoren für pH-Wert und Temperatur, ein Chip und eine Antenne."

Geschäftsführer Yves Decadt hat sich Zeit für ein Interview genommen und präsentiert die durchscheinende Plastikkapsel, auf der die Hoffnungen Medimetrics ruhen.

"Was unser Produkt kann? Es kann zwei Dinge extrem gut. Einmal Arzneistoffe selbst in kleinsten Mengen sehr genau dosieren - und zwar genau dort im Magen-Darm-Trakt, wo wir das Medikament haben wollen. Außerdem kommuniziert es mit der Außenwelt, mit einem Computer oder einem Handy."

Derzeit wird die Kapsel vor allem von der Pharmaindustrie bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe eingesetzt. Sie hilft herauszufinden, wo eine Substanz am besten im Magen-Darm-Trakt absorbiert wird, denn der ist lang und Stoffe werden nicht überall gleich gut aufgenommen. Inzwischen sei man jedoch bereit für den nächsten Schritt: den Aufstieg der IntelliCap zum "smart pharmaceutical" - einer programmierbaren Pille, die von Patienten eingenommen wird.

"Kapsel wie ein Schweizer Messer"

Im Moment ist unsere Kapsel wie ein Schweizer Messer: Sie kann alles, weil sie in der Forschung eingesetzt wird. Für den Einsatz mit einem Medikament müssen wir sie auf den Wirkstoff maßschneidern und alles an Elektronik herausnehmen, was wir nicht brauchen. Die Kapsel ist dann kein Schweizer Messer mehr, sondern eher ein chirurgisches Skalpell - optimiert für diesen einen, ganz bestimmten Einsatz.

Über Monate hinweg prüfte Medimetrics 3000 auf dem Markt befindliche Wirkstoffe daraufhin, welcher am besten für einen Einsatz in einem "smart pharmaceutical" taugt.

"Wir sind nach dem Screening überzeugt, dass drei Klassen von Medikamenten in Frage kommen. Einmal sind es Wirkstoffe, mit denen Hepatitis im Endstadium behandelt wird. Die zweite Klasse sind Chemotherapeutika, und die dritte Gruppe betrifft Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie Parkinson."

Der Patient schluckt die Kapsel. Die wandert durch den Verdauungstrakt und setzt das Medikament pH-gesteuert dort frei, wo es am besten ins Blut gelangen kann. Die Kapsel selbst wird ausgeschieden - und zu Elektroschrott, der in der Kanalisation verschwindet.

Bessere Überwachung durch digitale Pillen

"Ökologisch ist das nicht optimal, man muss sich also auch von diesem Standpunkt aus die Krankheit aussuchen. Man wird Intellicap nicht für Aspirin einsetzen. Wir versuchen, die Pille so umweltfreundlich wie möglich zu machen. Aber Elektronik ist Elektronik."

2015 hat die FDA die erste elektronische Pille zugelassen - ein Neuroleptikum der japanischen Firma Otsuka Pharma. Dessen Einnahme überwacht nun ein sandkorngroßer Silizium-Chip von Proteus Digital Health aus Redwood, Kalifornien. Pille samt eingebettetem Sensor werden geschluckt. Im Verdauungstrakt angelangt, sorgt eine chemische Reaktion für einen schwachen Strom - woraufhin sich der Chip mit der Außenwelt in Verbindung setzt. Genauer: mit einem Pflaster auf der Haut des Patienten. Das leitet das Signal weiter an das Handy des Arztes - und der weiß nun, dass die Tablette ordnungsgemäß eingenommen worden ist.

"Erstaunlicherweise schlucken noch nicht einmal schwer erkrankte Patienten ihre Tabletten regelmäßig. Dass Medikamente nicht korrekt eingenommen werden, belastet die Gesellschaft, weil die Kosten hoch sind."

Es geht nicht nur um den vernichteten Wert des Medikaments an sich, sondern auch um Resistenzbildungen, Folgeerkrankungen, unnötige Krankenhausaufenthalte, Todesfälle... 2009 schätzte das "Network for Excellence in Health Innovation" in Cambridge, Massachusetts, für die USA die jährlichen Schäden auf 290-Milliarden Dollar.

Für Otsuka Pharma könnte sich der winzige Chip jedoch noch aus einem ganz anderen Grund lohnen: Einige zentrale Patente waren ausgelaufen, so dass Konkurrenz drohte durch billige Generika. Die digitale Version rettete den Blockbuster.

Der Punkt "Blockbuster-Rettung" ist in Eindhoven, auf dem Whiteboard im Sitzungsraum von Medimetrics als Vorteil vermerkt. Auch mit IntelliCap lässt sich die korrekte Einnahme überwachen. Doch das ist bei dieser Kapsel nur ein Aspekt unter vielen. Man kann davon ausgehen, dass sich reine "Big-Brother-Tabletten" wohl nur dann durchsetzen, wenn die regelmäßige Einnahme den Patienten auch nachweisbar nützt.

Problem Datenschutz

Überhaupt gibt es bei digitalen Pillen offene Fragen.

Wem gehören die Daten, die die intelligente Pille an das Handy oder den Computer liefert? Dem Patienten, dem Arzt, der Gesellschaft? Fließen sie in die Patientenakte ein? Und dann die Frage der Handys als Datenüberträger:

"Handys können gehackt werden, und da stellt sich die Frage nach der Sicherheit."

Dass Hacking bei Herzschrittmachern möglich ist, haben Ingenieure der University of Michigan - mit gewaltigem Aufwand - bewiesen. Und vor Sicherheitslücken bei Infusionspumpen warnte kürzlich Homeland Security. Den Entwicklern digitaler Pillen ist das Risiko bewusst. Gefährlich hohe Dosen könnten schnell hintereinander freigesetzt werden - oder eben gar nicht.

Spezielle Software für mehr Sicherheit

"Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, der von Anfang bis Ende durchdacht werden muss. Wir entwickeln den IT-Teil vollständig selbst und benutzen keine Standard-Software. Das löst das Problem bis zu einem gewissen Grad."

Andere Entwickler setzen auf Verschlüsselung oder auf technische Sperren. Doch kriminelle Energie ist und bleibt ein Problem in einer vernetzten Welt.

Wer sich auf die Suche nach innovativen Wirkstoff-Verpackungen macht, stößt ziemlich schnell auf den Namen Robert Langer. Der MIT-Forscher ist Autor von mehr als 1250 Artikeln und hält mehr als 1000 Patente:

Robert Langer: "Vor 42 Jahren, als Postdoc, untersuchte ich, wie man zur Bekämpfung von Krebs das Wachstum von Blutgefäßen stoppen könnte und isolierte erste Substanzen. Um die als Wirkstoff im Körper freizusetzen, erfanden wir Mikropartikel - und seitdem arbeite ich auf diesem Gebiet."

Weil sich damals kein Unternehmen dafür interessierte, gründete Langer mit einem Kollegen seine erste Firma - und das brachte den Durchbruch der Technologie. Heute arbeiten mehr als 100 Forscher in seinem Labor, entwickeln wie am Fließband Ideen - unter anderem zu Verfahren, Wirkstoffe passgenau freizusetzen:

"Für solche Systeme gibt es viele Triebkräfte. Vor allem erlauben sie neue, früher unmögliche Therapien, sind oft sicherer und auch spezifischer."

Hoffnungsträger Nanopartikel

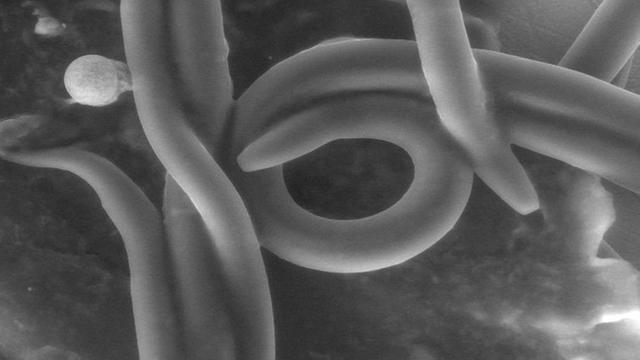

Eines der Themen: Nanopartikel, winzige Partikel mit einem Durchmesser von einigen Millionstel Millimetern und Hoffnungsträger in der Medizin. In den USA und Europa kommen sie als Verpackung heute bereits bei fünf bis zehn Prozent aller Krebsmedikamente zum Einsatz:

"Im Grunde injizieren Sie sie in die Blutbahn. Die Blutgefäße sind in der Umgebung von Krebszellen durchlässig, so dass die Nanopartikel dazu tendieren, sich dort anzusammeln."

Doch das machen sie nicht immer in ausreichend hoher Konzentration. Das Immunsystem fängt sie weg oder die Nieren filtern sie heraus... - es gibt viele "Fallen". Einer Metastudie zufolge erreichen durchschnittlich nur 0,7% der gespritzten Nanoteilchen den Tumor. Deshalb arbeiten viele Wissenschaftler mit Hochdruck an Lösungen. Am MIT werden dazu Nanopartikel in Größe, Form und Oberfläche so konstruiert, dass sie das Radar des Immunsystems unterfliegen - und mit größerer Präzision an ihr Ziel gelangen als bisher:

"Wir versehen unsere Nanopartikel mit einem "Zielsuchgerät" wie Antikörpern. Dazu müssen wir die richtige Zusammensetzung der Nanopartikel finden, einen Weg, sie mit einer ausreichend hohen Wirkstoffkonzentrationen zu beladen und dann untersuchen, mit welchen Strukturen wir sie außen dekorieren, damit sie sich auch wirklich am Tumor ansammeln, wo sie hin sollen."

Schmerzfreiere Behandlung der Patienten

In Langers Labor steht auch ein großer Roboter, der nichts anders macht als Makromoleküle - Polymere - nach den Vorgaben der Wissenschaftler zu mischen.

Wir haben mit vielen verschiedenen Polymeren gearbeitet, unter anderem mit Polymer-Gelen. Sie sind interessant, weil sich ihre Porenräume so gestalten lassen, dass sie die in das Gel gepackten Wirkstoffe kontrolliert freisetzen - innerhalb weniger Stunden oder über viele Jahre hinweg. Wir können mit Gelen die Zahl der Injektionen reduzieren und die Behandlung sehr viel angenehmer für den Patienten gestalten. Und wir können sie so entwickeln, dass sie weitgehend schmerzfrei gespritzt werden können.

Bislang müssen solche Gele chirurgisch eingesetzt werden. Nicht so ein selbstheilendes Hydrogel aus diesem Langer Lab: Es ist ein lockeres Netzwerk von Zellulosefäden und Nanopartikeln aus einem biokompatiblen Polymer, das sich knüpft, wenn beide Komponenten vermischt werden. Wird das Gel durch eine Spritze gedrückt, verformt es sich, die lockeren Bindungen brechen auf. Sobald die Scherkräfte nachlassen, entsteht das Netzwerk neu: Das Hydrogel repariert sich und setzt die Wirkstoffe wie geplant frei:

"Wir wollen das Gel unter anderem bei Augenkrankheiten wie Makuladegeneration einsetzen. Diese Erkrankung führt zur Erblindung. Die Patienten erhalten derzeit regelmäßig einmal im Monat Spritzen ins Auge. Auch das Hydrogel müsste ins Auge gespritzt werden - aber sehr viel seltener, nur noch alle paar Monate, denn es setzt die Wirkstoffe über einen langen Zeitraum frei."

Einsatz von selbstheilenden Hydrogelen

Solche selbstheilende Hydrogele sollen an den Einsatz bei verschiedensten Krankheiten angepasst werden: an die Behandlung von Herzkrankheiten ebenso wie um nach einer OP zurückgebliebene Krebszellen zu zerstören. Und sie schleusen verschiedene Wirkstoffe gleichzeitig in den Körper: Die Nanopartikel verpacken kleine, wasserabweisende Wirkstoffmoleküle - eine Kategorie, in die viele Chemotherapeutika fallen. Und das Hydrogel lässt sich mit wasserliebenden Molekülen wie Antikörpern oder Wachstumsfaktoren beladen. Und mit der Zeit zerfällt es.

Neue Technologien verändern die Pharmabranche. Arzneien können gezielter, aber auch leichter verabreicht werden. Ein unter die Zunge geklebtes Plättchen etwa schleust einen Wirkstoff ins Lymphatische System. Mit der WHO zusammen entwickelt die schweizerische Firma BioLingus so eine Impfung gegen Leishmaniose, aber auch mit Interleukin-2 für die Krebsimmuntherapie funktioniert die Idee anscheinend - ohne Infusion und billiger. Und die Ambitionen wachsen weiter.

Mauro Ferrari: "Niemand in der Geschichte der Krebserforschung hat bislang erklärt, Metastasen besiegen zu können. Aber wir sind nun an einem Punkt, an dem ich denke, dass uns das zumindest im Tierversuch gelungen ist."

Mauro Ferrari, Präsident des Houston Methodist Research Institutes:

"Wenn wir uns anschauen, woran Krebspatienten sterben, dann sind das vor allem Metastasen in Lunge und Leber. Sie machen mehr als 70% aller Krebstoten aus."

Gezielte Bekämpfung von Metastasen

Mauro Ferrari schickt "trojanische Pferde" in die Metastasen, hochkomplexe Systeme, die auf Unterschiede im Milieu der Metastase reagieren und den Wirkstoff getarnt an allen Abwehrmechanismen vorbei direkt zu ihrem Zellkern bringen. Im Laufe des Jahres beginnen die klinischen Tests mit Patienten.

"In den vergangenen Jahren hat sich die Pharmazie enorm verändert. Lange fertigten Apotheker nur noch hin und wieder einen Sirup an, damit ein Patient ihn individuell dosieren konnte. Es war alles wie festgefahren. Aber nun geht es wieder aufwärts - durch neue Technologien."

Pille aus dem 3D-Drucker

Geht es nach den Vorstellungen mancher Forscher, kommt die größte Umwälzung erst noch: Derzeit steht Pharma für große Fabriken mit hochtechnisierten, trägen und sehr kostspieligen Fertigungsprozessen. Manche dieser Produktionslinien soll nun der 3D-Druck umkrempeln, den Weg freimachen für die verbrauchernahe Fertigung - die "Pille on demand".

Stephen Hilton: "Die 3D-Drucker können überall auf der Welt stehen, wo auch immer man sie braucht. Es ist alles elektronisch. Wir brauchen die zentralisierte Medikamentenproduktion nicht mehr."

Dass seit Mitte März die US-Firma Aprecia mit ihrem Epilepsie-Medikament die erste 3D-Druck-Pille auf dem Markt hat, verleiht der Idee Auftrieb.

"Dieser Wirkstoff gehört in die Klasse, für die der 3D-Druck sehr nützlich sein kann, weil bei ihnen ein kontrolliertes Freisetzungsprofil wichtig ist."

Anders als bei der klassischen Tablette, die sich nur langsam auflöst, setzt die neue Pille bei Kontakt mit Wasser ihren Wirkstoff schlagartig frei. Das hilft Patienten mit Schluckbeschwerden - und denen, die einen Anfall kommen fühlen. Produziert wird ohne großen Aufwand: Der 3D-Drucker fügt Lage um Lage von wirkstoffhaltigem Puder mit einem Tröpfchen Flüssigkeit zu einer porösen Matrix zusammen.

Gezielte Freisetzung von Wirkstoffen

"Die Form der Tablette kommt heute dadurch zustande, dass Puder in Form gepresst wird. Mit dem 3D-Druck müssen wir kein solides Objekt mehr formen. Wir können ein Loch in der Mitte lassen oder sie wie Honigwaben aufbauen. Das ermöglicht vollkommen andere Freisetzungsprofile als bei klassischen Tabletten."

Die Freisetzung kann auch verlangsamt werden, etwa wenn das Medikament in ein Polymer eingebettet wird, das bei Kontakt mit Magensäure seine Form ändert, sich entfaltet, zu groß wird, um durch den Magenpförtner zu passen. Dann setzt es den Wirkstoff über Tage oder Wochen frei, ehe es sich zersetzt.

"Das größte Problem dabei sind derzeit die Polymere selbst. Wir müssen sie entwickeln und sie müssen - genau wie medizinische Wirkstoffe - zugelassen werden. Sie wirklich biokompatibel zu machen und an die verschiedenen Anforderungen anzupassen, ist eine Herausforderung. Dass es gelingt, müssen wir nachweisen, bevor wir mit unserem Produkt an den Markt gehen."

Apotheker der Zukunft arbeitet mit 3D-Drucker

Die Idee: Der Apotheker der Zukunft kauft fertig beladene Polymere, nimmt die Daten des Patienten und druckt nach einer aus dem Internet heruntergeladenen App die Pillen auf seinem Smartphone gesteuerten 3D-Drucker - maßgerecht, wie in alten Zeiten, nur mit Hightech. Krankenhausapotheken könnten problemlos die Medikation an den Patienten anpassen, ebenso Kinderärzte.

Geht es nach Stephen Hilton und seinen Kollegen, erlebt die pharmazeutische Industrie bald den Übergang vom Rezept zu Algorithmus. Dabei sind auch bei dieser Technik noch viele Fragen offen. Wer gilt als der Hersteller einer 3D-Druck-Pille? Der Entwickler des digitalen Algorithmus? Oder der, der das Medikament druckt? Das wäre wichtig für die Dezentralisierung. Wie soll die Absicherung gegen Hackerangriffe, Missbrauch, Diebstahl oder Verfälschung der Files aussehen? Und wie läuft die Qualitätskontrolle nachprüfbar für Behörden und Patienten?

Stephen Hilton nimmt ein handgroßes, durchscheinendes Gerät aus dem Regal. Es sind Plastikstücke wie dieses, die die offenen Fragen noch drängender machen: Der 3D-Druck könnte nicht nur die Endfertigung dezentralisieren. Längst geht es auch um die Synthese der Wirkstoffe. Das könnte Kosten sparen.

"Wir haben hier einen chemischen Reaktor, der wie eine Röhre geformt ist, mit einer Helix im Inneren, einem schraubenförmigen Hohlraum, den wir gezielt über die Reaktorwand aufheizen können. Im Grunde sind es zwei Geräte in einem. Die Stoffe, die miteinander reagieren sollen, werden hier oben eingefüllt, fließen durch die Helix. Wo wir sie aufheizen, laufen Strömungsreaktionen ab. Am anderen Ende fließt dann das fertige Produkt heraus. Diese spezielle Form des Reaktors lässt sich nur mit 3-Druck herstellen, Lage für Lage, damit die dreidimensionale Struktur entsteht."

Neue Wege der Wirkstoffproduktion

Noch sehr viel weiter reichen die Visionen von Lee Cronin von der University of Glasgow.

Ganz neue Wege in der Wirkstoffproduktion verspricht er. Dafür baut der 3D-Drucker als billiger Roboter das Reaktionsgefäß auf, in dem die Chemie abläuft, um dann seine Funktion zu ändern: Mit Hilfe des Druckkopfs füllt er die benötigten Chemikalien in den gerade gedruckten Behälter, prüft den Ablauf der Reaktion, reinigt das Produkt und führt weitere Syntheseschritte durch.

Lee Cronin: "Im Grunde kann man den 3D-Drucker hier mit einem automatischen Barkeeper für Chemie vergleichen, der nicht nur den Cocktail anfertigt, sondern auch den Shaker und das Glas."

Damit dieser Roboter weiß, was er tun soll, muss die Chemie digitalisiert - sprich: Reaktionen in einen Code, in Software - überführt werden. Chemputer hat Lee Cronin das Gerät getauft. Und damit zunächst einmal Ibuprofen produziert - eine recht einfach gestrickte Substanz, die belegen soll, dass das Konzept überhaupt funktioniert:

"Im Fall von Ibuprofen müssen wir rund sechs Chemikalien ganz exakt miteinander vermischen, damit das gewünschte Molekül entsteht."

Digitalisierung der Chemie

Für komplexere Moleküle wie das Antibiotikum Tetracyclin bekäme es der Chemputer mit bis zu 20 Chemikalien zu tun, die er über verschiedene Stufen hinweg sehr präzise reagieren lassen müsste, um die Komplexität des Moleküls nach und nach zu erhöhen.

Genau da liegt der Vorteil, wenn wir über die Digitalisierung der Chemie nachdenken. Chemiker sind Experten darin, mit den gleichen Chemikalien viele verschiedene Moleküle zu bauen. Die Herausforderung bei der Digitalisierung ist, mit der kleinstmöglichen Zahl an Ausgangsstoffen die größtmögliche Zahl an Wirkstoffen zu produzieren - und zwar in einem vernünftigen Zeitrahmen mit einem vernünftigen Ertrag.

Theoretisch ließen sich dann in einem Dorfkrankenhaus in Malawi alle möglichen Medikamente herstellen - je nachdem, welche Krankheiten gerade zu behandeln sind. Es müsste Strom geben und Internet. Der Apotheker müsste die "Kartuschen" mit den benötigten pharmazeutischen Grundchemikalien auf Lager haben, die Reagenzien müssten sich mit einem gedruckten Reaktor vertragen - und vor allem - muss die Qualität stimmen.

Pharmaindustrie muss auf Sicherheit achten

Die Reaktionen laufen im Chemputer mit kleinen Mengen wieder und wieder ab. Das bedeutet, dass mehr Fehler passieren können. Ganz davon abgesehen, dass ein solches Gerät die illegale Drogenproduktion auf eine ganz neue Ebene heben könnte.

Die Pharmaindustrie ist keine Branche wie jede andere. Schon aus Sicherheitsgründen muss sie konservativ sein. Deshalb ist offen, ob und wie schnell eine Revolution durch den 3-Druck tatsächlich kommt. Das wird - wie auch bei digitalen Pillen oder Hightech-Gelen -davon abhängen, ob die Vorteile groß genug sind, sodass sich die neuen Produkte am Markt auch durchsetzen. Nur eines scheint sicher: Die Digitalisierung wird auch die Pharmabranche umkrempeln - auf die eine Weise oder die andere.

Weitere Informationen: