Wie wirklichkeitsresistent darf Theater eigentlich sein, wie weltvergessen darf es sich, in sich selbst zurückziehen und seine Worte und Handlungen von der Vorstellungswelt seiner Zeitgenossen abkoppeln. Wie museal kann es seine Figuren und seine Dramaturgie anlegen? Solche Fragen darf man sich stellen nach der Premiere am Berliner Ensemble.

Da sind drei pubertierende Jugendliche zugleich der restriktiven Moral und antiquierter Prüderie der wilhelminischen Gesellschaft ausgesetzt und den sexuellen Trieben ihrer jungen Körper. Am Ende von Wedekinds Frühlings Erwachen sind zwei von ihnen tot. Wendla Bergmann stirbt an den Folgen einer verkorksten Abtreibung, nachdem ihre Mutter sich aus falscher Prüderie gegen eine Aufklärung des Mädchens immer gewehrt hatte. "O Mutter, warum hast du mir nicht alles gesagt?" fragt das Programmheft, Wendla zitierend bedeutungsvoll und leitsatzartig. "O Mutter, warum hast du mir nicht wenigstens irgend etwas verheimlicht?" müssten gut hundert Jahre nach der Zensur behafteten Uraufführung Jugendliche heute fragen, die früh sexualisierten und mit Pornografie geradezu bombardierten Kinder des Medienzeitalters. Leiden an Geheimnislosigkeit, das könnte heute den Untertitel "Eine Kindertragödie" rechtfertigen. Wendlas Schicksal, ihr durch einen falschen Ehrenkodex begründeter Tod könnte man heute eigentlich nur noch in den ethnischen Minderheiten dieser Gesellschaft erzählen, als die Geschichte eines Mädchens aus einer traditionalistischen islamischen Familie zum Beispiel.

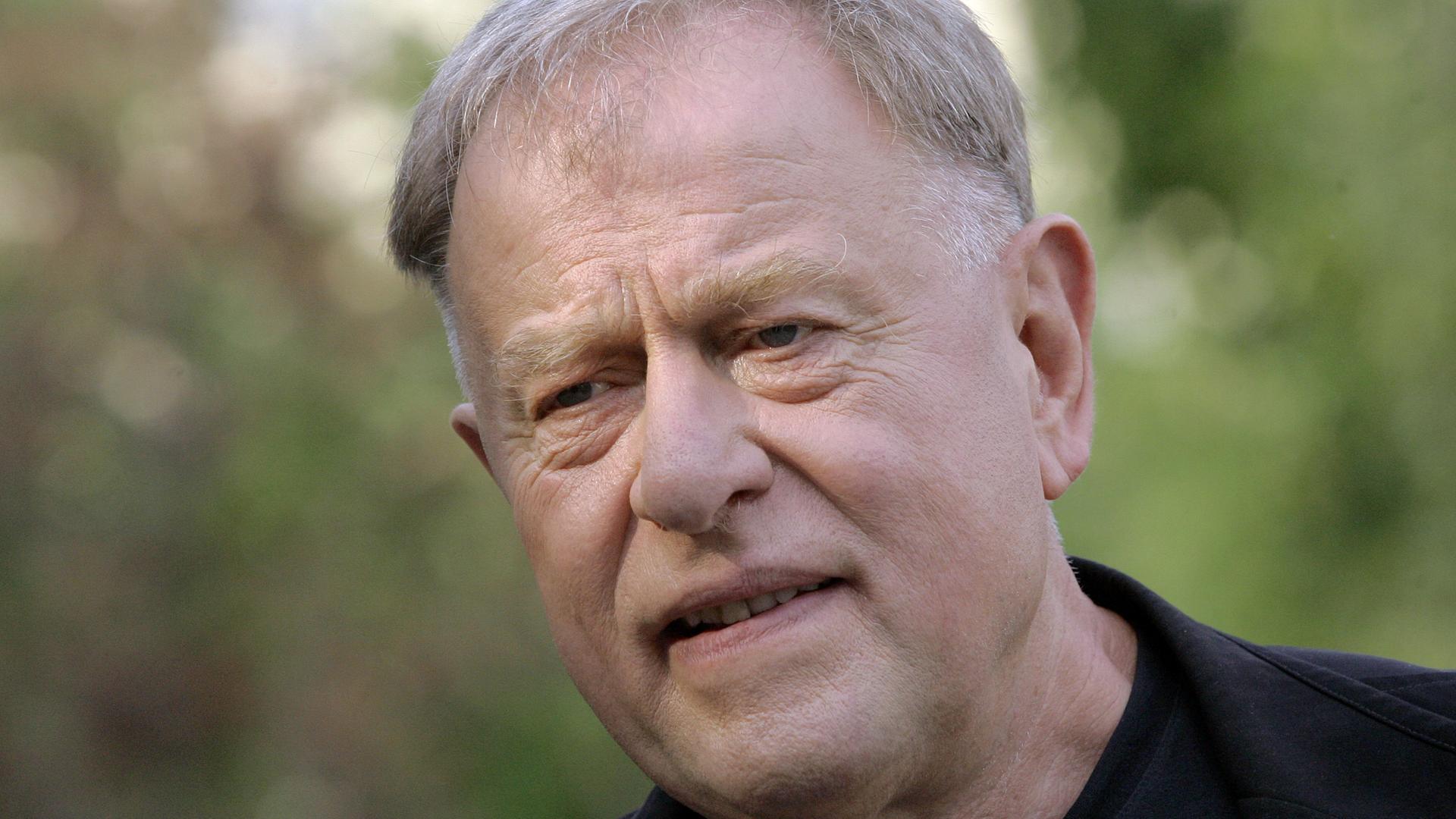

Claus Peymann steckt die jungen Akteure aus der Mitte unserer Gesellschaft in schwarz-weiße Kleidung und lässt auf einer ansonsten kahlen Bühne vier Paneelen um ihre Mittelachse kreisen. Auch sie haben eine schwarze und eine weiße Seite. Grafisch abstrahierend kommt also die Aufführung eines Stückes daher, das die deutschen Expressionisten einst als ihren frühen Vorläufer begriffen. Aber zugleich steckt in den Gesprächen unter den Jugendlichen und zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern zuviel psychologische Einfühlung, eine Art realistischer Schlacke, mit der die Inszenierung unentschieden umgeht und die sie in einer rhetorischen Prahldiktion, einer Art theatralischem Grundgedröhn übertönt. Schwer, darin Interesse an einer Figur zu gewinnen.

Während dessen wird die Sitzung des Lehrerkollegiums, die über ein Aufklärungs-Traktat des Schülers Melchior Gabor zu befinden hat, zu einer Versammlung grotesken Todesvögel. Klobige weiße Würfel hat man den schwarz gewandeten Schauspielern als Kothurne untergeschnallt, verkrampft recken sie opportunistisch im Gleichtakt mit der Gestik ihres Rektors die Arme. Das also sind die Gespenster, unter deren Fuchtel die Kinder ihre Gefühlswelt in Ordnung bringen sollen, die Grenzen des Erlaubten erkunden müssen, die erlaubten und verbotenen Berührungen.

Melchior: Ich schlage dich nicht.

Wendla: Wenn ich dir's doch erlaube!

Melchior: Nie Mädchen!

Wendla: Aber wenn ich dich darum bitte, Melchior!

Melchior: Bist du nicht bei Verstand?

Wendla: Ich bin in meinem Leben nie geschlagen worden!

Melchior: Wenn du um so etwas bitten kannst ...

Wendla: - Bitte - bitte -

Melchior: Ich will Dich bitten lehren! / Wart nur, Hexe, ich will dir den Satan austreiben!

Sehnsucht nach Berührungen schlägt in Gewalttätigkeit um: Das war für pubertierende Jugendliche vor hundert Jahren nicht anders als es heute ist. Aber wo Peymann aus dem ansonsten antiquierten Stoff für Heute noch einmal Funken schlagen könnte, ist seine Regie ruppig, hemdsärmelig und - ja man möchte fast sagen - allzu gerne bereit, die von Wedekind angeprangerten durch Tabuisierungen geborenen Gewaltverhältnisse auf der Bühne zur guten Regel zu machen. Frühlings Erwachen im Männersportverein: Äußerst unangenehm ist da eine Gruppen-Onanieszene, schlimmer noch eine Vergewaltigung. Das ganz junge, zum Teil auch in Ost-Europa zusammengesuchte Ensemble kann sich in dieser Theaterrappelkiste kein besonderes Profil erspielen, im Trio der herausgehobenen Hauptfiguren überzeugt Lukas Rüppel mit seiner allerdings fast zu kraftvoll energiereichen Darstellung des Selbstmörders Moritz Stiefel.

Wedekinds gesellschaftskritische Aufklärungs-Satiren-Tragödie, einst ein Skandalon, ist wahrscheinlich für das gegenwärtige Theater kaum noch beredt zu machen, es sei denn, das Theater versteht sich selbst als selbstvergessenes Theatermuseum.

Da sind drei pubertierende Jugendliche zugleich der restriktiven Moral und antiquierter Prüderie der wilhelminischen Gesellschaft ausgesetzt und den sexuellen Trieben ihrer jungen Körper. Am Ende von Wedekinds Frühlings Erwachen sind zwei von ihnen tot. Wendla Bergmann stirbt an den Folgen einer verkorksten Abtreibung, nachdem ihre Mutter sich aus falscher Prüderie gegen eine Aufklärung des Mädchens immer gewehrt hatte. "O Mutter, warum hast du mir nicht alles gesagt?" fragt das Programmheft, Wendla zitierend bedeutungsvoll und leitsatzartig. "O Mutter, warum hast du mir nicht wenigstens irgend etwas verheimlicht?" müssten gut hundert Jahre nach der Zensur behafteten Uraufführung Jugendliche heute fragen, die früh sexualisierten und mit Pornografie geradezu bombardierten Kinder des Medienzeitalters. Leiden an Geheimnislosigkeit, das könnte heute den Untertitel "Eine Kindertragödie" rechtfertigen. Wendlas Schicksal, ihr durch einen falschen Ehrenkodex begründeter Tod könnte man heute eigentlich nur noch in den ethnischen Minderheiten dieser Gesellschaft erzählen, als die Geschichte eines Mädchens aus einer traditionalistischen islamischen Familie zum Beispiel.

Claus Peymann steckt die jungen Akteure aus der Mitte unserer Gesellschaft in schwarz-weiße Kleidung und lässt auf einer ansonsten kahlen Bühne vier Paneelen um ihre Mittelachse kreisen. Auch sie haben eine schwarze und eine weiße Seite. Grafisch abstrahierend kommt also die Aufführung eines Stückes daher, das die deutschen Expressionisten einst als ihren frühen Vorläufer begriffen. Aber zugleich steckt in den Gesprächen unter den Jugendlichen und zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern zuviel psychologische Einfühlung, eine Art realistischer Schlacke, mit der die Inszenierung unentschieden umgeht und die sie in einer rhetorischen Prahldiktion, einer Art theatralischem Grundgedröhn übertönt. Schwer, darin Interesse an einer Figur zu gewinnen.

Während dessen wird die Sitzung des Lehrerkollegiums, die über ein Aufklärungs-Traktat des Schülers Melchior Gabor zu befinden hat, zu einer Versammlung grotesken Todesvögel. Klobige weiße Würfel hat man den schwarz gewandeten Schauspielern als Kothurne untergeschnallt, verkrampft recken sie opportunistisch im Gleichtakt mit der Gestik ihres Rektors die Arme. Das also sind die Gespenster, unter deren Fuchtel die Kinder ihre Gefühlswelt in Ordnung bringen sollen, die Grenzen des Erlaubten erkunden müssen, die erlaubten und verbotenen Berührungen.

Melchior: Ich schlage dich nicht.

Wendla: Wenn ich dir's doch erlaube!

Melchior: Nie Mädchen!

Wendla: Aber wenn ich dich darum bitte, Melchior!

Melchior: Bist du nicht bei Verstand?

Wendla: Ich bin in meinem Leben nie geschlagen worden!

Melchior: Wenn du um so etwas bitten kannst ...

Wendla: - Bitte - bitte -

Melchior: Ich will Dich bitten lehren! / Wart nur, Hexe, ich will dir den Satan austreiben!

Sehnsucht nach Berührungen schlägt in Gewalttätigkeit um: Das war für pubertierende Jugendliche vor hundert Jahren nicht anders als es heute ist. Aber wo Peymann aus dem ansonsten antiquierten Stoff für Heute noch einmal Funken schlagen könnte, ist seine Regie ruppig, hemdsärmelig und - ja man möchte fast sagen - allzu gerne bereit, die von Wedekind angeprangerten durch Tabuisierungen geborenen Gewaltverhältnisse auf der Bühne zur guten Regel zu machen. Frühlings Erwachen im Männersportverein: Äußerst unangenehm ist da eine Gruppen-Onanieszene, schlimmer noch eine Vergewaltigung. Das ganz junge, zum Teil auch in Ost-Europa zusammengesuchte Ensemble kann sich in dieser Theaterrappelkiste kein besonderes Profil erspielen, im Trio der herausgehobenen Hauptfiguren überzeugt Lukas Rüppel mit seiner allerdings fast zu kraftvoll energiereichen Darstellung des Selbstmörders Moritz Stiefel.

Wedekinds gesellschaftskritische Aufklärungs-Satiren-Tragödie, einst ein Skandalon, ist wahrscheinlich für das gegenwärtige Theater kaum noch beredt zu machen, es sei denn, das Theater versteht sich selbst als selbstvergessenes Theatermuseum.