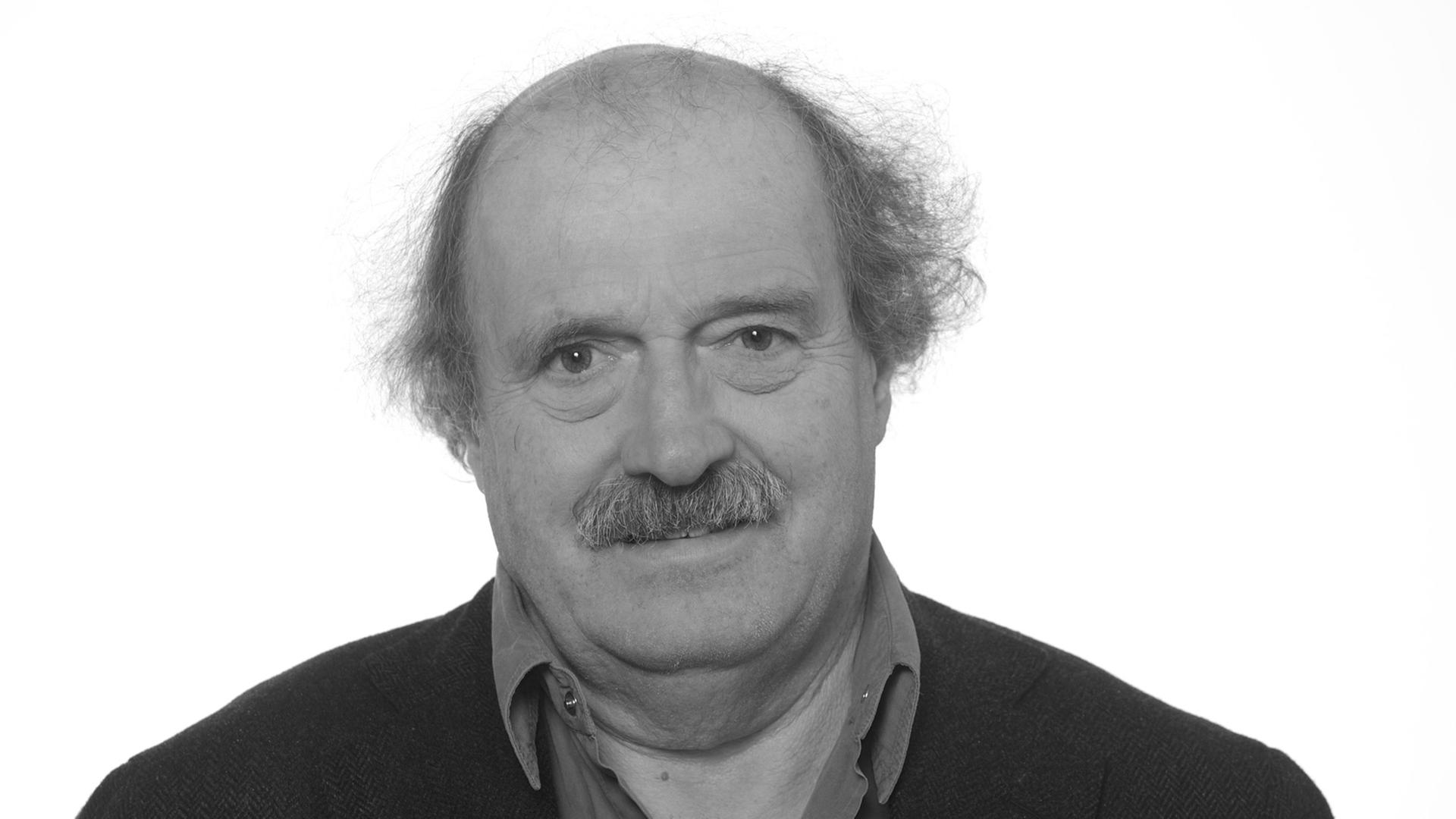

Der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer gehört sicher zu den unterschätztesten Autoren der Gegenwart. Ein melancholischer Schalk, ein Eulenspiegel. Wer ihm je begegnet ist, der traf einen bodenständigen, humorvollen, rundum dem Leben zugewandten Menschen, der trotzdem oder gerade deshalb ganz in der Literatur zu Hause war. Und natürlich ist sein "König der Bücher" auch verkappte, verfremdete Selbstironie, denn Widmer ernährte sich von Büchern, geistig und auch finanziell.

Allerdings ist sein letztes Stück nicht unbedingt sein bestes. Es reicht nicht an den bösen Witz der "Top Dogs" heran, des Rollenspiels der entlassenen Manager, des Psychodramas der neoliberalen Phrase, das Widmers größter Theatererfolg war. Der "König der Bücher" ist, oberflächlich betrachtet, eine kaum camouflierte Parodie auf den Verleger Siegfried Unseld, den Patriarchen der Suhrkamp-Kultur. Bei Widmer heißt er Göschen, wie der Verleger der Goethe-Zeit, und er hat eine Gattin, die Naturlyrik schreibt und dereinst den Verlag übernehmen will.

Das allein ist natürlich zu wenig, und so ist "Der König der Bücher" auf einer zweiten Ebene ein Abgesang, ein Requiem auf eben jene Welt der Bücher, die auch die Welt des Urs Widmer war. Diese Welt stirbt mit der Globalisierung; amerikanische CEOs von "World Books International" kaufen alles auf und schmeißen Lesefutter auf den Markt, immer unter dem Motto "wozu brauchen wir ein Lektorat".

"In den Großbuchhandlungen haben wir 31 Prozent der Stellplätze besetzt; auf den Top-Ten-Tischen haben wir an 237 Tagen im Jahr einen unserer Titel in der Pole Position."

Liste der zu entsorgenden Autoren

Statt aber nun ein richtig trauriges Stück zu schreiben, wozu Widmer auch angesichts seiner Krebserkrankung allen Grund gehabt hätte, will er uns den Abschied mit einer Komödie leichter machen. Das Problem dabei ist, das all das, was Widmers Prosa so einzigartig macht, das Märchenhafte, scheinbar Naive, Verspielte, der intellektuelle Abenteuerroman, dass das als leichtes Lustspiel auf dem Theater nicht wirklich funktioniert. Zumal Regisseur Peter Schweiger, ein alter Weggefährte Widmers, leider rein gar nichts für eine Beckettsche Atmosphäre tut, die den Text hätte retten können, sondern das Ganze eher von einer boulevardesken Seite nimmt.

Das ist nicht wirklich schlimm, aber auch nicht erhebend. Man flutscht sozusagen über die Phänomene der Globalisierung, die auch die Intellektualität Europas erodieren werden, einfach so hinweg. Göschens Melancholie, der die Gründung seines Verlags wie einen Schöpfungstag erlebte und die Einbände seines erstaufgelegten "Eulenspiegel" per Hand nachkolorierte, wird in der Züricher Inszenierung überlagert von der grinsenden und leider Cowboy-Hüte tragenden Derbheit amerikanoider Oberflächendarsteller. Und Frau Schwichow, die sexuell stets zu kurz gekommene Verlagssekretärin, muss von den neureichen Amis eine Liste der zu entsorgenden Autoren absegnen lassen.

"Nelly Sachs? - Weg! - George Tabori? - Weg! - Urs Widmer?? Ich hasse Bücher!"

Der "Brain Reader" für Bücher

Selbstredend hat Urs Widmer viele hübsche Dinge in sein Stück gebaut, die uns über die relative dramaturgische Ödnis und die Vorhersehbarkeit der Handlung hinwegtrösten: Natürlich ist sein Verleger Göschen ein Frauenheld, der die Gattin des gerade gekürten Büchnerpreisträgers flachlegt, während dieser an seiner Dankesrede feilt. Klaus Henner Russius spielt den Göschen übrigens mit einem freundlichen, schon leicht ins Senile driftenden Charme, natürlich füttert Göschen aus Liebe auch Autoren durch, die nichts abliefern. Natürlich ist die Sekretärin ein Drache und der Sachbuchautor Usenbenz, der eine "postmonetäre Utopie" propagiert, ein Windbeutel, der wegen eines Vorschusses kurz mal seine Thesen auf den Kopf stellt. Und natürlich dreht Widmer die Idee des E-Books und des Hörbuchs noch mal eine Spirale weiter und kommt uns mit dem "Brain Reader", einer Maschine, die uns die Romane direkt ins Hirn lädt - Dostojewskis "Schuld und Sühne" in 20 Sekunden. Leider wird die chinesische Fassung geladen, was sehr lustig ist, aber der Aufführung auch nicht wirklich aufhilft.

Aber all dies ist nicht wichtig. Urs Widmer ist gestorben, und einen wie ihn wird es nicht mehr geben. Als wir aus dem Theater traten, regnete es. Widmer hätte gesagt: Seht ihr, das hab ich bestellt.