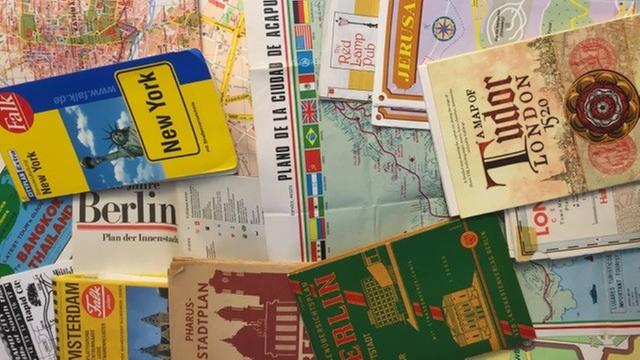

Marietta Schwarz: Kartografie erlebt in den letzten Jahren wieder ein Revival – wer im Internet das Wort "Atlas" googelt, stößt auf den "Atlas der abgelegenen Inseln", den "Atlas der seltsamsten Orte" oder "Die Geschichte der Welt in zwölf Karten". Vielleicht ist dieses Kartenmaterial auch gerade faszinierend in Zeiten von Navigationsgeräten, Google Maps und Smartphone-Applikationen, die uns meistens auf sehr unsinnliche Art und Weise zeigen, was wir unterwegs beachten sollen: Also wo ist der nächste McDonalds, das nächste Café oder vielleicht sogar das nächste Date.

Ganz anders geht der Künstler Till Krause mit Karten um. Er unterzieht die abstrakte Zeichnung von Karten einem Realitätsabgleich, indem er sie durchwandert, könnte man vielleicht sagen, und fängt dann an, selbst zu kartieren. Ab Freitag sind seine Arbeiten in der Ausstellung "Briesener Zootzen" in Bremen zu sehen. Till Krause, herzlich willkommen zum Corso-Gespräch.

Till Krause: Guten Tag.

Schwarz: Was interessiert sie eigentlich so sehr an diesen Kartierungen?

Krause: Kartieren bedeutet ja nicht nur, diverse Karten machen, sondern kartierend sich durch den Raum bewegen oder ihn wahrzunehmen. Mich interessiert darin eigentlich die ganz genaue Beobachtung dessen, was um uns herum ist, aber gleichzeitig die Verwandlung, das Herausfordern, das über den kartierenden Blick in ein neues, noch nie gesehenes, Licht zu rücken.

Schwarz: Was verwandelt sich da?

Krause: Eine Kartierung, oder, wenn man eine Karte macht, bedeutet immer, dass man unter einem bestimmten Aspekt guckt. Und eigentlich mit diesem Aspekt die Wirklichkeit der Karte angleicht und umgekehrt versucht die Karte der Wirklichkeit anzugleichen. Im Grund genommen ist jede Karte eine Herausforderung an den uns umgebenden Raum, weil sie diesen Raum in ein Licht rückt, was ihn aus sich heraus löst und zu etwas anderem macht. Zum Beispiel, jetzt in dieser Ausstellung, die wir gerade in Bremen machen, wird eine Arbeit im Zentrum stehen, die den Raum anguckt unter dem Aspekt, in ihm etwa 100 Kilometer lang in ganz genau gerader Linie wirklich auf einem Strich zu gehen.

Schwarz: Das ist dieses Projekt "Achse Kiel-Hamburg".

Krause: Genau. Das ist exemplarisch an diesem Raum durch ganz Schleswig-Holstein von Kiel nach Hamburg. Hätte auch überall woanders sein können. Und es hat eigentlich ein kindliches Spiel aufgenommen. Nämlich einfach mal loszugehen und geradeaus zu gehen und zu gucken wie weit man kommt und wogegen man stößt.

Schwarz: Das muss man vielleicht noch mal hervorheben, dass sie 100 Kilometer Luftlinie gelaufen sind. Geht das überhaupt?

Krause: Das ganze Unterfangen handelt davon es zu tun, es möglich zu machen, es sich vorzustellen und gleichzeitig dauernd zu versagen.

Schwarz: Wo versagt man?

Krause: Man versagt am nächsten Baum. Man versagt am nächsten Haus.

Schwarz: Vielleicht auch an der Autobahn?

Krause: Es gibt diese Punkte, wo man dauernd anfängt, weil es eine sehr starke Ausrichtung ist: Ich mach das jetzt. Da fängt man auch dauernd an, die Gesetze zu brechen. Und dann würde man auch die Autobahn überqueren.

Schwarz: Haben sie das getan?

Krause: Auf dieser Strecke gab es tatsächlich keine Autobahn im Weg. Aber es gab zum Beispiel den Hamburger Flughafen im Weg.

Schwarz: Das ist auch unpraktisch.

Krause: Ja, und das war sehr mühsam. Der Zaun ist hoch und sehr, sehr gesichert. Es war am Rande des Rollfeldes. Es waren nur wenige Meter tatsächlich des Rollfeldes zu überqueren, aber das musste dann getan werden.

Schwarz: Jetzt hat man diesen Künstler Till Krause, der läuft 100 Kilometer kerzengerade am Stück, stößt auf Hindernisse. Aber was hat es denn außer diese Hindernisse zu überwinden mit ihnen gemacht? Sie waren ja offenbar auf der Suche nach einer Erfahrung oder nach einer anderen Wahrnehmung.

Krause: Es ist zweierlei gleichzeitig. Es ist eigentlich ein Testen der Welt. Und ein Testen der eigenen Ordnung, die man in sich trägt und die man vielleicht übernommen hat. Also zum Beispiel, ist es ja eine unglaublich unangenehme Unhöflichkeit durch den Privatgarten einer Familie zu gehen, dort einzudringen. Vielleicht sogar zu versuchen, durch dieses Haus zu kommen. Dauern die Sphären, die uns ganz gewöhnlich zugänglich sind, nämlich auf den normalen Straßen und Wegen sich zu bewegen, das gezwungenermaßen dauernd zu brechen und die eigenen Grenzen, die einen fern halten davon in die Sphäre der anderen einzudringen, also von anderen Menschen, aber auch von anderen Dingen, von Lebewesen, von Räumlichkeiten, das alles die ganze Zeit zu brechen. Es ist ein äußeres Durchbrechen, aber es ist auch das Durchbrechen der eigenen Ordnungen, die man in sich trägt.

Schwarz: Kommen wir mal zurück auf die Karte. Also, man sieht jetzt auf diesen Karten eine rote Linie, eine angedeutete Luftlinie, die aber solche Erweiterungen hat. Wie haben sich ihre Erfahrungen auf den Karten niedergeschlagen?

Krause: Es geht mir nicht darum meine Erfahrungen zu übertragen und sichtbar zu machen, sondern eine analoge Form in der Zeichnung, in der Karte zu finden. Mich interessiert das Verhältnis, dass der Leser einer Zeichnung oder der Betrachter einer Zeichnung oder einer Karte, die ganzen Prozesse des Verständnisses des Raumes, der Aktion, die stattgefunden hat, des Landschaftsraumes, der dort zu sehen ist, des Stadtraumes, im Lesen der Zeichnung, im Angucken der Zeichnung, wieder neu sich erarbeitet. Sozusagen wieder neu durch die Landschaft geht. Aber in der Imagination und indem er in der Zeichnung mit seinen Augen arbeitet.

Ich mache keinen Abenteuerbericht. Den würde ich vermeiden. Ich mache keine Aktion draus, die meine Erfahrung ins Zentrum setzt. Die Erfahrungen die ich machte, die sind mir persönlich sicherlich sehr wichtig, aber ich versuche für sie eine Form zu finden, die etwas Übergreifenderes, sichtbar werden lässt. Und die, die ganze Zeit das Fragen Was passiert dort? Was wird durchstoßen? Welche Erfahrungen werden gemacht? Warum gibt es Lücken in der Zeichnung, was ist dort passiert? Warum ist dort die Linie unterbrochen? Was hat das möglicherweise mit den Anwohnern, mit der Landschaft, mit der Topographie, mit der polizeilichen Ordnung, was hat das damit zu tun? Und das ist ein Prozess in dem die Erfahrungen wieder neu geschaffen werden müssen beim Betrachter und die etwas anders sind, als meine persönlichen Erfahrungen.

Schwarz: Und das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, vielleicht auch um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, genau das Gegenteil dessen, was uns Google Maps und Satellitenbilder liefern. Wo ja eigentlich alles und nichts drin enthalten ist.

Krause: Ich weiß nicht, ob das so sagen würde. Wir können mit unserem Sehen alles wieder neu deuten. Wir können aus jedem Foto, aus jedem Satellitenbild, aus jeder Google Maps Darstellung, können wir anfangen sie zu interpretieren, weil sie sind Abstraktionen. Es sind ja nur Farbflecken, es sind Linien auf dem Papier, die in einem Verhältnis sind zu dem was wir erwarten, was sie bedeuten. Und deswegen können wir auch eine Google Map Karte, die uns vermeintlich alles zeigt und die uns auch in so einen Zustand versetzt und zu erwarten uns würde alles gezeigt. Wir können es aber auch ganz anders angucken. Wir können anfangen an ihr herum zu interpretieren. In sie hinein zu bohren mit unseren Augen. Wir können das alles wieder so neu angucken, dass es aufregend ist, wie ein neues Blatt.

Schwarz: Sind ihre Karten auch dazu gedacht, dass man Landschaft und Städte wieder anders anschaut?

Krause: Das ist das was ich anfangs meinte: Es geht bei der ganzen Sache nicht nur um das genaue Beobachten und dann aufzeichnen und daraus eine Karte zeichnen, sondern, das schon genaue Erfassen, aber gleichzeitigt neu zu verwandeln.

Schwarz: Diese Ausstellung heißt "Briesener Zootzen". Was hat es damit auf sich? Ich habe gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass es ein Kaff irgendwo im Nordwesten von Berlin ist. Das liegt ja nicht auf der Strecke Kiel-Hamburg.

Krause: Die Ausstellung handelt auch von anderen Räumen und Aspekten und deutet manches an, was woanders im Rahmen dieser Arbeiten passiert. Und Briesener Zootzen ist, sie haben es eben genannt, ein Kaff. Für mich ist es in Mythos, ein entlegener und doch zugleich nicht ferner Ort. Ein Ort an dem ich mich auch aufgehalten habe. Es ist ein poetischer Ausdruck. Es ist ein Traum von einem Ort.

Schwarz: Und sehen wir etwas von diesem Traum? Oder ist es einfach nur der Titel der Ausstellung?

Krause: Der Titel der Ausstellung ist fast wie eine Arbeit, nämlich Briesener Zootzen. Wir sehen in der Ausstellung aber eine Fahne, die diese Vorstellung, diese poetische Wortkombination in den Raum strahlen lässt; in diese gesamte Ausstellung.

Schwarz: Till Krause über Kartierungen von Stadt und Landschaft. Seine Arbeiten sind ab Freitag in Bremen in der GAK Gesellschaft für aktuelle Kunst zu sehen. Herr Krause, vielen Dank.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.