Wenn man als sogenannter "Neuer Wilder" begonnen hat, dann hat man es naturgemäß schwer, auch als alter Herr noch die Emphase der Jugendjahre mit angemessener Würde zu zelebrieren. Oder mit Selbstironie. Manche schaffen das - Werner Büttner zum Beispiel, Albert Oehlens Mitstreiter aus den Anfängen der Bewegung, lässt in seinen Bildern noch heute mit roter Soße drapierte Currywürste über den deutschen Wald schweben.

Bei Albert Oehlen hat sich das grundsätzlich anders entwickelt, und die Züricher Ausstellung zeigt relativ schonungslos, dass aus Oehlen ein "Gedankenmaler" geworden ist, einer, der sich auf andere Bilder bezieht und sie weiterschreibt - und auch die Motive danach auswählt. Oehlens neueste Werke zeigen serienmäßig - vor weißen und roten Farbflächen - in die Einzelbestandteile zerlegte Bäume, freigelegte Wurzeln, Verästelungen, Verzweigungen, sodass diese Großformate die Eigenschaften einer abstrakten Zeichnung haben, andererseits aber doch den Baum repräsentieren.

"Das sind also so Zwitterwesen. Diesen Effekt, dass etwas beides ist, wo die einzelne Linie machen kann, was sie will, und trotzdem nicht loskommt von der Repräsentation dieses Motivs, das habe ich jetzt in einem anderen Motiv nicht gefunden. Bei dem Baum funktioniert dieses Spiel.

In der Kunsthalle wirkt das eher blass, und mit Oehlens Anfängen hat das nichts mehr zu tun. Aber auch seine frühen Bilder aus den 1980er-Jahren hängen, als kraftvoller Kontrast, in der Züricher Ausstellung. Das sind diese braunstichigen, wütend hingemantschten Abbildungen banalster Motive, Innenräume, Wände, eine Harfe vor einer Fensterflucht, seltsame Bulleröfen, eine sich in irgendeinen Orkus nach unten windende Wendeltreppe. Und in den Leinwänden befinden sich Spiegel, die den Bildraum erweitern und den Betrachter selber ins Spiel bringen.

Dass man die gegenständlichen Maler der frühen Achtziger als "Neue Wilde" bezeichnete, war einerseits - als Abgrenzung gegen Minimalismus und Konzeptkunst - gerechtfertigt, andererseits aber auch geschickte Selbstinszenierung und Verkaufsstrategie der Galerien. Bei näherem Hinsehen nämlich waren die Mitglieder der angeblichen Bewegung äußerst unterschiedliche Wesen; Oehlen zum Beispiel sagt heute, er habe schon damals ein gesundes Misstrauen gegen die Abbildungsfunktion der Malerei gehabt.

"Ich hab da meine Spielchen mit getrieben. Und dem liegt zugrunde, dass ich mich eigentlich schon sehr lange als einen abstrakten Maler gesehen hab und auch die gegenständlichen Bilder so gehandhabt habe. Also als ob sie jetzt keine Funktion haben, etwas darzustellen. Und schon gar nicht das Wesen des Dargestellten einzufangen."

Oehlen zog sich, zusammen mit Martin Kippenberger, 1987/88 nach Spanien zurück, um in einem Haus bei Sevilla die eigene Arbeit grundsätzlich zu überdenken. Während Kippenberger sich sowieso ständig neu erfand, begab sich Oehlen auf den Weg ins Gedankliche und Abstrakte.

Wer will, der kann Elemente davon auch schon in den frühen Werken entdecken, deren Motive oft nur Vorwand für malerische Erkundungsreisen sind. Das handwerkliche Können scheint da noch eher begrenzt, aber die sichtbare Kraftanstrengung, die später Daniel Richter oder Jonathan Meese fortgeschrieben haben, ist immer noch beeindruckend.

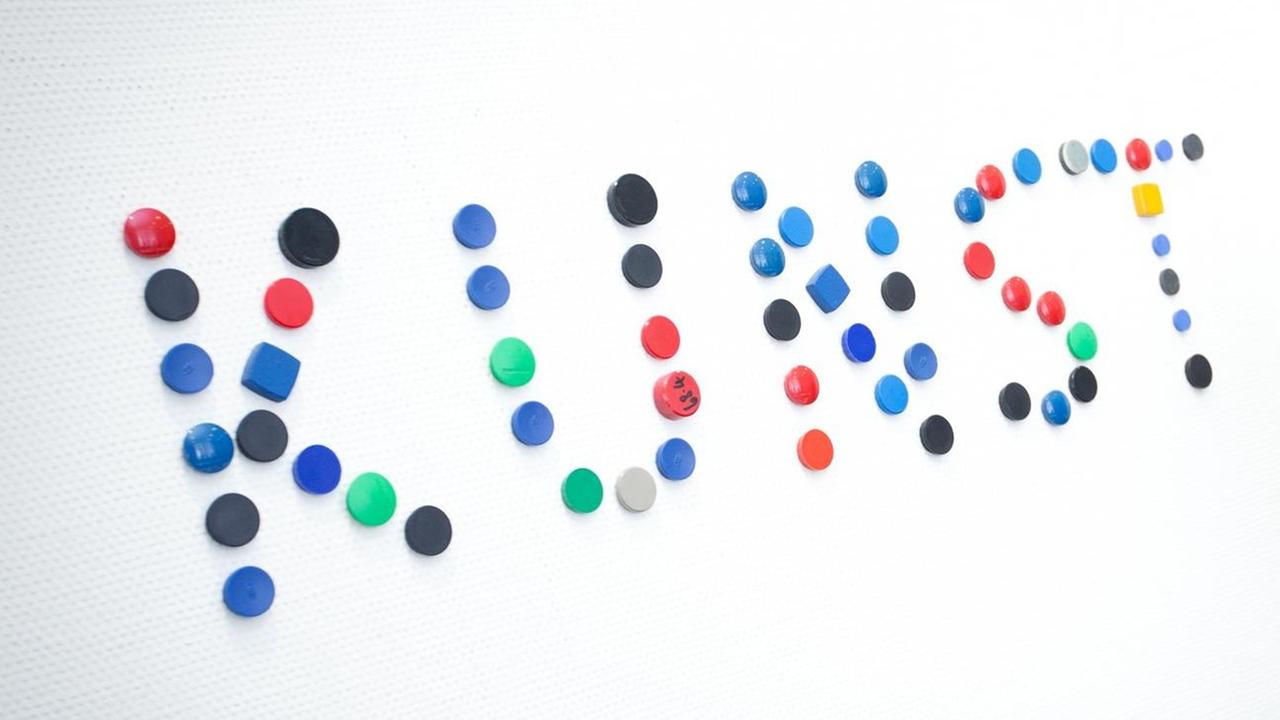

Wenn man Albert Oehlen fragt, was sich eigentlich geändert habe in all den Jahren, dann lacht er und sagt, die Bilder seien halt heller geworden. Er, der früher exzessiv Saxofon spielte und ein "Selbstporträt mit verschissener Unterhose und Blauer Mauritius" malte, lebt jetzt mit seiner Familie im beschaulichen Schweizer Aargau. Aber auch die Verbindung zu Spanien als Lebensort ist geblieben: die popbunten großen Collagen, die den dritten Ausstellungsteil bilden, sind halbabstrakte Farbkompositionen und bestehen aus spanischem Werbematerial, Bierflaschen, Reiseannoncen, Waschmittel. Mittendrin die Einladung zu einer Ü-30-Party. Soviel Selbstironie muss sein.