Latenz und andere Argumente

Womit die nächste Generation des Mobilfunks überzeugen soll

Fira de Barcelona, Halle drei. Es ist laut und eng am Stand der Deutschen Telekom - wie überall auf dem Mobile World Congress. Zwei kleine Stahl-Kugeln, so groß wie Murmeln, hängen an zwei Elektromagneten. Der eine Magnet ist an einem LTE-Handy angeschlossen. Der andere an einer neuen Funkeinheit in 5G-Technologie. Gleich soll es passieren: Die Kugeln werden fallen. Das ist so etwas wie der symbolische Startschuss des Bonner Telekommunikationsunternehmens für 5G. Und um den Schuss überhaupt hören zu können, muss man ganz nah rangehen:

"Was wir zeigen, ist ein Roboterarm, der anhand von zwei Metallmurmeln zeigt, was passiert, wenn man eine System-Latenz unter einer Millisekunde hat oder eine Systemlatenz, wie sie mit heutigen LTE-Kommunikationssystemen eben möglich ist. Der Roboterarm versucht, mit einem Kästchen aus Plexiglas diese beiden Murmeln, die auf Signal losgelassen werden, aufzufangen", erklärt Christian Fischer von der Deutschen Telekom. Der Roboterarm schwingt lautlos unter den Kugeln vorbei. Und genau in dem Moment, in dem das Kästchen am Arm exakt unter den Kugeln ist, feuert der Roboter das Signal zum Loslassen ab. Über 4G an die eine Kugel und über 5G an die andere. Fischer:

"Und bei der Latenzzeit von unter einer Millisekunde funktioniert das wunderbar. Und der Robotorarm fängt sie jedes Mal. Und wenn ich ein solches Signal über ein LTE-Gerät weitergebe, dann wird er niemals diese Kugel fangen können."

Denn der Elektromagnet, der über LTE und nicht über 5G gesteuert wird, bekommt den Impuls zum Fallenlassen erst nach einer Verzögerung von zehn Millisekunden. So groß ist nämlich die Latenz bei LTE, dem aktuellen Mobilfunkstandard. Während die 5G-Kugel jedes Mal sicher vom Roboterarm aufgefangen wird, fällt die 4G-Kugel daneben, weil das Mobilfunknetz einfach zu lahm ist. Bei der Metall-Kugel ist das egal. Aber wenn sich demnächst zwei Autos über Mobilfunk unterhalten werden, dann geht es vielleicht um Menschenleben. Geringe Latenz, also minimale Verzögerung ist eines der stärksten Argumente für 5G - für die nächste Generation des Mobilfunknetzes.

Halle 2 - im Vortragsraum bei Ericsson. Der CTO, der Technik-Chef des schwedischen Netzwerkausrüsters erklärt im Presseseminar die 5G-Strategie des Unternehmens. Nebenbei bemerkt: Ericsson gehört zusammen mit Nokia zu den wenigen Firmen, die in diesem extrem schwierigen Markt überlebt haben. Nachdem Nokia zuerst die Mobilfunksparte von Siemens und jetzt auch Alcatel-Lucent geschluckt hat, gibt es kein vergleichbares US-Unternehmen mehr, nur noch skandinavische. Und mit Huawei und ZTE zwei chinesische Konkurrenten.

Eine gute Stunde dauert das Pressebriefing. Anschließend treffe ich Dr. Sara Mazur. Sie ist die Leiterin des Forschungsbereiches von Ericsson:

"5G wurde von Anfang an nicht einfach nur als neues Mobilfunksystem entwickelt. Sondern auch als umfassende Vernetzungstechnologie für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Und natürlich wird es auch ein hervorragendes Mobilfunksystem werden. Es wird personalisierte Medien an alle ausliefern können und es wird hervorragend für das Internet der Dinge geeignet sein, also für die Vernetzung von Maschinen untereinander. Da geht es einerseits um sehr viele Geräte, andererseits aber auch darum, besonders kritische Kommunikation zu ermöglichen, zum Beispiel für öffentliche Dienste, öffentliche Sicherheit oder für Autonome Autos und im industriellen Bereich."

Nachdem sich sowohl die Hersteller als auch die Mobilfunkbetreiber in internationalen Standardisierungsgremien darauf verständigt haben, was die fünfte Mobilfunkgeneration eigentlich ausmachen soll, welche Frequenzen dafür zum Einsatz kommen werden und welche Dienste es ermöglichen soll, beginnen nun überall auf der Welt erste Feldversuche mit dem neuen Systemkonzept. Bis zum Jahr 2020 sollen die unterschiedlichen Komponenten und Funktionen getestet werden, damit dann die ersten Netze aufgebaut werden können. Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit sind hoch.

"Wir haben schon in den ersten Spezifikationen festgelegt, das 5G wirklich hohe Datenraten bieten soll, 100 mal schneller als in bestehenden Netzen. Der Datendurchsatz soll 1.000 mal größer sein. Die Anzahl der vernetzten Geräte soll 100 mal größer sein und außerdem Latenzzeiten, die unter einer Millisekunde liegen. Außerdem soll es sehr sichere Verbindungen ermöglichen und darüber hinaus sollen auch kleine Sensoren so vernetzt werden, dass ihre Batterielaufzeit zehn mal länger wird. Das alles ist Teil der Anforderungen."

Schon jetzt gibt es mehr als sieben Milliarden mobile Geräte in den existierenden Mobilfunknetzen, 2020 werden es schätzungsweise 9-10 Milliarden sein. Schon jetzt sind im 4G-Netz mit LTE-Advanced Datenübertragungsgeschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde möglich. Um die ehrgeizigen Systemziele erreichen zu können, müssen alle Komponenten dramatisch optimiert werden. Wenn es um die reinen Leistungsdaten angeht, also Datendurchsatz und Teilnehmerkapazität, dann sind es vor allem die Funktechnologien, die ihren Beitrag leisten müssen. So ist für 5G vorgesehen, den genutzten Frequenzbereich dramatisch auszuweiten. Bislang sind Mobilfunksysteme im Spektrum bis zu 10 GHz zu finden. Das soll ausgeweitet werden bis 100 GHz, also weit in den Bereich der Mikrowellen hinein. Die geringe Reichweite von Mikrowellen-Funksystemen führt auf dem Mobile World Congress dazu, dass Laternenmasten und Kanaldeckel zu beliebten Ausstellungsstücken werden. Denn mit diesen greifbaren, wenn auch schweren Exponaten, lässt sich gut demonstrieren, wie sich das neue 5G-Netz ausbreiten wird. Antennen werden nicht mehr an riesigen Antennenmasten alle zwei, dreihundert Meter auf den Dächern von Hochhäusern oder auf irgendwelchen Hügel stehen. Sie wandern in die Straßenlaternen oder in Kabelschächte, um dann in Abständen von wenigen Metern möglichst viele Teilnehmer mit möglichst hohem Datendurchsatz bedienen zu können. Und die Antennen werden nicht mehr - wie bislang - nach allen Richtungen ausstrahlen, sondern nur noch dorthin, wo tatsächlich Datenverkehr und damit Funkabdeckung benötigt wird. Beamforming nennt sich diese Technologie. Und in Gebäuden sollen sogenannte Pico- oder Femtozellen für die Versorgung dienen, kleine Mobilfunk-Einheiten in der Wand oder an der Decke.

Scheibchenweise Service

Network-Slicing verspricht zuverlässige Verbindungen

Zurück in Halle 3, diesmal am anderen Ende auf dem Stand von Nokia. In einem kleinen Meeting-Room treffe ich Peter Merz, der ursprünglich einmal bei Siemens war und jetzt Leiter der Forschungsabteilung für mobile Ende-zu-Ende-Netzwerklösungen bei den Bell Labs in München ist. Alle Teile der Unternehmensforschung bei Nokia tragen nun den berühmten Namen der ehemaligen AT&T Labors. Von ihm lasse ich mir erklären, wie Nokia 5G sieht - und in der Tat sind die grundsätzlichen Aussagen über die neue Mobilfunktechnologie die gleichen wie bei der schwedischen Konkurrenz. Wir diskutieren über das Network-Slicing, das neben der Funktechnik - die zweite wichtige Neuerung bei 5G ist. Und wir diskutieren über Tortenstücke.

"Genau, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, die Torte, die sie dann aufteilen können in kleinere Stücke oder auch in größere Stücke, dementsprechend welchen Appetit sie haben oder vielleicht welches Stück sie von dieser Torte haben wollen. Genauso sieht es aus, dass es sehr zugeschnitten werden kann, auf die Bedürfnisse, die der Endkunde oder der Benutzer dieser Slices haben möchte. Das hört sich ehrlich gesagt nach einem sehr, sehr aufwendigen Konzept an, nur damit ich irgendwelche Daten herumtransportiere. Es erfordert einen gewissen Aufwand, es entsprechend zu designen. Es bietet aber am Ende die Skaleneffekte, durch das, dass wir eine physikalische Plattform haben, die für verschiedene Dienstfelder eingesetzt werden kann, sodass wir am Ende die berühmte Economy of Scale bekommen, entsprechend zügig, also sehr agil auf die Anforderungsprofile zu reagieren. Auch neue Dienste relativ schnell in den Markt rein zu bekommen, auszutesten und dann zu sehen, wie die Betreiber dieser Netze hieraus auch Profit schlagen können."

Auch wenn der Vergleich mit der Torte ein bisschen hilft, das wirklich sehr abstrakte Modell der Ressourcen-Organisation zu verstehen, so ganz kann ich mir das praktisch noch nicht vorstellen, was es heißt, sich ein Stückchen im 5G-Netz zu sichern. Wie sieht das für mich als User ganz praktisch aus, will ich wissen. Peter Merz wählt ein Beispiel aus dem Alltag eines Dienstreisenden:

"Wenn sie sich in ihr Büro einwählen wenn sie unterwegs sind, setzen sie einen Tunnel auf, in ihr Geschäftsnetzwerk hinein. Dieser Tunnel läuft aber auf gewissen Ressourcen, das heißt, sie haben für sie reservierte Ressourcen, die nur ihnen zustehen mit den entsprechenden Anforderungen, die sie haben wollen. Das heißt, die entsprechende Geschwindigkeit und die entsprechenden Latenzzeiten. Und da gibt es für einen Nutzer neben ihnen, der vielleicht bereit ist, mehr dafür zu bezahlen, bekommt er entsprechend mehr Ressourcen, hat dementsprechend auch eine höhere Geschwindigkeit oder hat eine höhere Verfügbarkeit in das Netz."

Als Peter Merz mir das erklärt, denke ich prompt an die Netzneutralität. An diese heftig im letzten Jahr geführte politische Diskussion darüber, ob im Internet alle und alles gleich sind und dementsprechend auch gleich behandelt werden, oder ob es Unterschiede geben darf. Diese Diskussion scheint beim mobilen Internet gar nicht stattzufinden. Denn im Grunde genommen ist Network-Slicing das genaue Gegenteil von Netzneutralität. Darauf angesprochen kontert Peter Merz mit einem entschiedenen "Ja, aber":

"Die Netzneutralität ist im wesentlichen für Business-to-Consumer-Bereiche anzuwenden, wo sie eine Gleichbehandlung der Datenverkehre sicherstellen müssen. Wenn sie aber hochkritische Verbindungen haben zwischen Geschäftspartnern, dann muss entsprechend auch eine Priorisierung dieses Verkehrs bereitgestellt werden. Das ist auch ein Thema, was schon im Deutschen Bundestag diskutiert worden ist und was auch von der Politik schon erkannt worden ist, dass wir für solche neuen Geschäftsfelder auch wieder ein Modell haben müssen, wie die Priorisierung zu erfolgen hat."

Schnelle Lösungen

Durch Virtualisierung werden neue Dienstleistungen im Internet der Dinge möglich

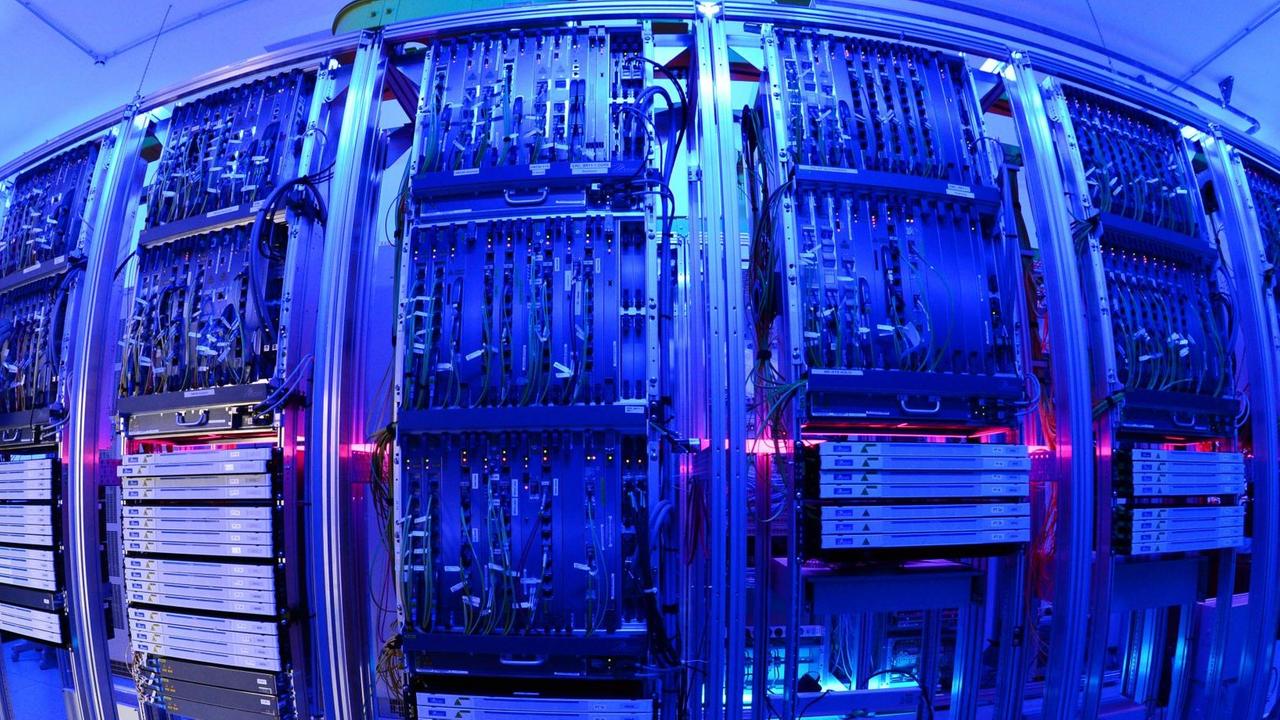

Lassen wir die politische Diskussion beiseite, die auf den Ständen ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielt. Hier redet man lieber übers Geschäft und über Technik. Das Konzept der Network-Slices, der virtuellen Verbindungen mit ganz klar definierten Eigenschaften wie Teilnehmerzahl, Datendurchsatz, Latenzzeiten oder Verfügbarkeit, es basiert auf einer Netz-Infrastruktur, die ebenso virtuell ist. Auf der Messe in Barcelona versuche ich mir also einen Überblick zu verschaffen, was Virtualisierung eigentlich bedeutet. Zwei unvermeidliche Abkürzungen springen mir überall ins Auge: SDN und NFV. Das eine steht für Software Defined Networks, also von Programmen gesteuerte Netzwerke. Während man früher Leitungen gelegt hat, Koppelpunkte, Router oder Switches aufgestellt hat, die alle samt exakt auf ihre Aufgaben ausgelegt und für Jahre eingestellt waren, wird heute universeller gedacht: Eine große Netzwerk-Infrastruktur mit flexiblen Elementen, die von Software irgendwo in einem Datacenter gesteuert werden - das ist die Kernidee. Network Functions Virtualisation, also NFV sorgt dann dafür, dass die flexiblen Elemente durch Programmierung ganz bestimmte Funktionen annehmen, und genau die Aufgaben erledigen, die das Netzwerk aufgrund der Auslastung und den Anforderungen der Kunden an dieser Stelle gerade haben muss. Auch das hört sich nach dem ganz großen Wurf an, der erst noch gemacht werden muss und furchtbar viel Geld kostet.

Zwischenstopp im Pressezentrum. Im Kleinen findet diese Virtualisierung schon lange statt, auch wenn sich das Beispiel, das ich auf der Pressekonferenz von IBM zum Mobile World Congress demonstriert bekomme, um ganz große Dinger dreht. Das Smartphone mit seinem Konzept der Apps, also der schlanken Programme, die auf Daten in der Cloud zugreifen und sie dem Nutzer für einen ganz bestimmten Zweck in einer ganz bestimmten Form präsentieren, diese Appisierung der Computerwelt, die hat der Virtualisierung großen Vorschub geleistet. Der Computerkonzern zeigt, wie man mit dem Smartphone und der passenden Analysesoftware im Datacenter unterschiedlichste Spezialanwendungen in kürzester Zeit aus dem Boden stampfen kann. Denn die Infrastruktur ist ja da: Es gibt die Smartphones, es gibt die Datencenter irgendwo in der Cloud, es gibt das Mobilfunknetz. Was fehlt, ist die Software, die alles in einen Kontext bringt. Der Kontext von Andreas Lamken von RWE Generation, das sind die riesigen Braunkohlebagger, die sein Unternehmen vor allem im rheinischen Tagebau einsetzt.

"Wir haben eine App gebaut, die die Instandhaltung der Bagger unterstützt. Das heißt, unsere Mitarbeiter, die für die Instandhaltung der Großgeräte zuständig sind, können nun mit dem Tablet ihre Arbeitsaufträge verwalten und können auch entsprechende Sicherheitshinweise, wenn sie ihre Arbeiten durchführen."

Während der Pressekonferenz erzählt Lamken viele kleine Details. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter im Tagebau sich als Endgerät ein Mini-Tablet ausgesucht hätten, weil es gerade so in die Taschen Ihres Overalls passt. Oder wie die Software im kalifornischen Cupertino entstanden ist. Dort, wo solche maßgeschneiderte Lösungen in agilen Teams entwickelt werden. Lamken als IT-Chef sei gar nicht erst hingefahren in die USA, sondern habe gleich einen Anwender geschickt, also einen Wartungstechniker aus dem Tagebau.

"Bis dato mussten die Kollegen im Büro ihre Arbeitsaufträge ausdrucken und mit dem Klappbrett quasi ihre Arbeit aufnehmen. Jetzt haben sie alles sofort vor Ort im Zugriff, können auch Aufrisszeichnungen von technischen, hydraulischen Details erkennen, Bremsenaufbau und Ähnliches. Und, was auch noch wichtig ist, in der App auch noch integriert ist die Kommunikationsmöglichkeit, so wie die Kollegen das in der WhatsApp-Kultur schon kennen, man kann schnell ein Foto schießen, einen Film aufnehmen, Audiosignale aufnehmen und dann mit seinen Kollegen in einer anderen Schicht oder einem anderen Tagebau auch austauschen."

Noch, so erklärt mir Lamken, ging es bei dem neuen System nur um bessere Arbeitsorganisation, um mehr Informationen für die Kollegen vor Ort und leichteren Zugriff auf die Systeme, also unter dem Strich um effektivere Wartungsarbeit. Doch gerade bei Großgeräten wie den Tagebau-Baggern, werden immer mehr Daten automatisch erfasst, durch vernetzte Sensoren an den Schaufeln, an den bewegten Teilen, in den Antrieben. Wenn diese Daten erst einmal durch zuverlässige Funknetze übertragen und dann von leistungsfähigen Analysecomputer ausgewertet werden, dann kommt der richtige Innovationssprung. Dann kommt die vorausschauende Wartung, neudeutsch Predictive Maintainance. Reparieren bevor es überhaupt einen Ausfall gibt.

Weg mit dem Blech

Software Defined Networks verändern die Mobilfunknetze

Zurück in Halle 3, zu Besuch auf dem Stand von Hewlett Packard Enterprise, jenem Teil von HP, der sich nach der Spaltung der Firma im Herbst letzten Jahres in zwei Teile, nun um Server und Unternehmenslösungen kümmert. Der Schweizer Rolf Eberhardt, auf seiner Visitenkarte steht "Global Practice Pricipal Fullfilment Communications & Media Solutions", er redet gerne plakativ von Blech, wenn er die Vorzüge der Virtualisierung klar machen will. Normalerweise spricht er mit Netzwerkbetreibern darüber, wie sie ihre alten Computersysteme, das Blech, so modernisieren können, dass sie die neuen Produkte, die mit flexiblen Mobilfunknetzen wie 5G möglich werden, auch schnell in den Markt bringen können.

"Ein Produkt brauchte bislang ein bis zwei Jahre, bis es eingeführt wurde. Der Telekom-Betreiber musste Infrastrukturen einführen. Und er musste dann seine gesamten Geschäftsprozesse entsprechend anpassen, die CRM-Lösung und den Einkauf auf dieses neue Produkt vorbereiten. Mit der Virtualisierung sind zwei neue Fähigkeiten damit verbunden. Wir können einerseits die Infrastruktur dynamisch und elastisch ausbauen und erweitern, sodass es eigentlich keinen Grund gibt, einen Lastwagen und einen Installateur irgendwo hinzuschicken, um eine Installation durchzuführen. Und er kann schneller Lösungen mal ausprobieren und sich dann entsprechend anpassen an den Markt."

Dieser Virtualisierungsgedanke zieht sich durch alle Ebenen der Mobilfunkbranche hindurch, sei es im Netzaufbau, in der Anwendung oder in der Verwaltung. Auf der einen Seite gibt extrem leistungsfähige, und flexibel einsetzbare Hardware wie Antennen, Netzwerkelemente und Server, die die Infrastruktur-Basis bildet und nach Bedarf ausgebaut werden kann. Auf der anderen Seite, Software-Dienste, die dem Kunden entweder auf dem Leib geschnitten oder von den Kunden nach eigenem Bedürfnis konfiguriert werden. Und genau damit wollen die Telekommunikationsanbieter in Zukunft auch ihr Geld verdienen, statt wie heute megabyteweise Centbeträge per Prepaid-Karten einzusammeln. Sie wollen sich zur Service-Industrie verwandeln, die im mobilen Internet unterschiedliche Dienste anbietet. Wie das funktionieren soll, erklärt mir Rolf Eberhardt anhand eines KMU, eines kleinen oder mittelgroßen Unternehmens, das zum Beispiel seine IT-Sicherheit an den Telekomanbieter auslagert:

"Eine KMU hat vielleicht zwei bis drei Standorte, hatte bislang einen Internetanschluss und im Keller irgendwo stand ihre eigene Software. Mit der Virtualisierung verändert sich die Situation, dass der KMU nun flexibel seine Netzwerke verwalten kann. Es kann sie selbstständig verwalten. Aber er kann auch zum Beispiel eine Firewall virtuell einführen. Das heißt, er muss nicht mehr Blech irgendwo installieren und selber nachführen, sondern er kann das direkt über das virtualisierte Netz in seine Firma einbauen."

Das alles hört sich im Moment vielleicht noch abstrakt an und für den normalen Nutzer von Mobilfunknetzen ist das noch ganz weit weg. In der Industrie 4.0 geht die Vernetzung von Werkstücken, Maschinen und Logistik in großen Schritten voran. Und selbst im privaten Zusammenhang holt uns die Wirklichkeit ganz schnell ein. Schon beim letzten Mobile World Congress wurde klar: Das Internet der Dinge hält auch Zuhause Einzug. Zahnbürste, Lichtschalter und Heizungsthermostat werden irgendwie nicht nur mit dem Smartphone, sondern auch mit dem Auto und der Außenwelt kommunizieren. Das alles muss vernetzt werden. Und das soll 5G machen.