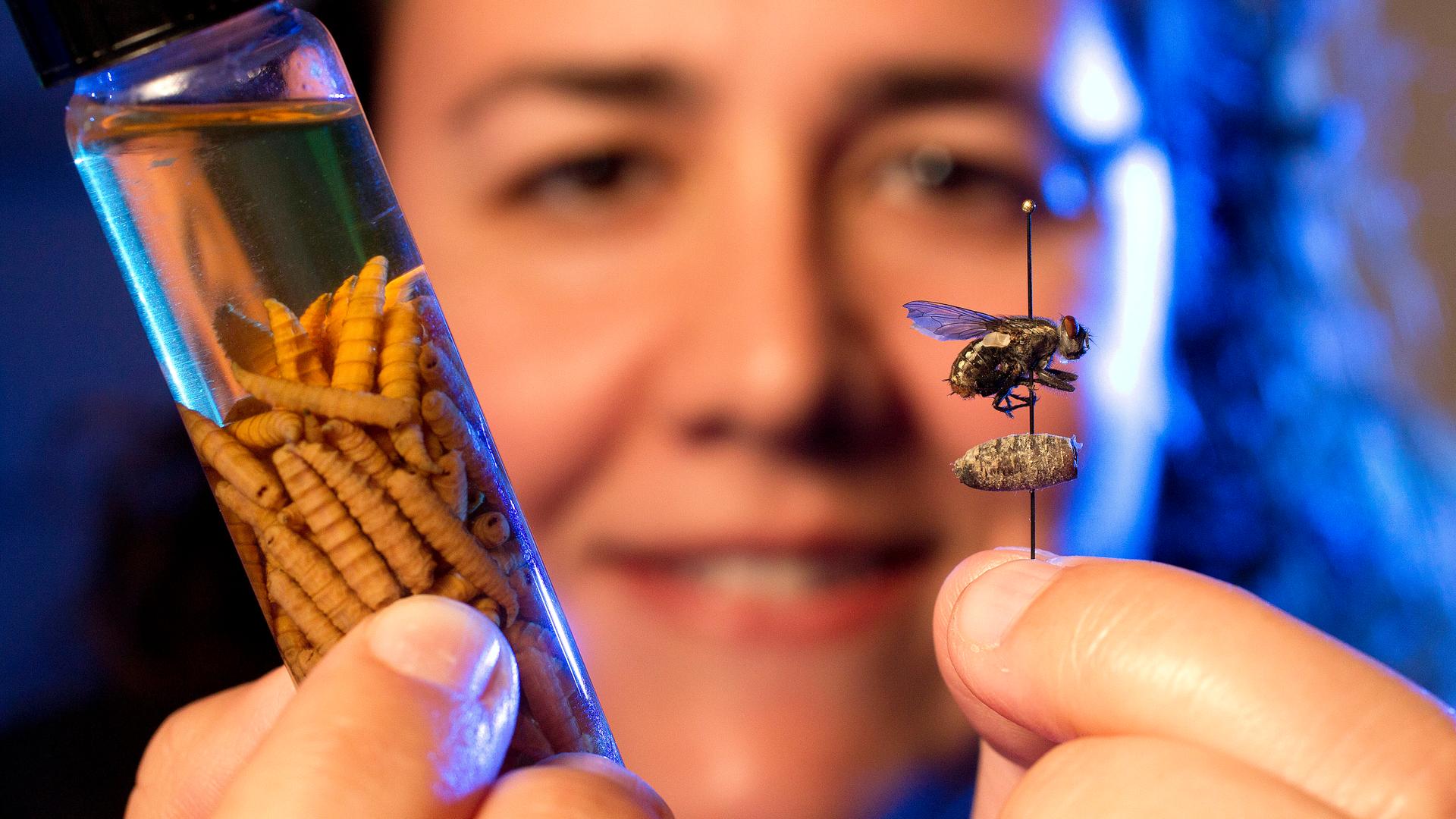

Wenn ein Mensch stirbt, kommen die Fliegen und legen Eier auf der Leiche ab. Die Maden schlüpfen. Wie alt diese Fliegenmaden auf einer Leiche sind, kann Fachleuten für forensische Entomologie verraten, wie lange der Mensch bereits tot ist. Das funktioniert so zuverlässig, dass sie von der „Fliegenuhr“ sprechen.

Die forensische Entomologie liefert den Ermittlungsbehörden wichtige Informationen. Denn Rechtsmedizinerinnen können den Todeszeitpunkt anhand der Veränderungen im Körper höchsten bis in die ersten 12 bis 24 Stunden zurückrechnen, unter günstigen Bedingungen manchmal bis zu 36 Stunden. Danach sind verlässliche Aussagen auf diesem Weg praktisch ausgeschlossen.

Wie Fliegen Leichen besiedeln

„‚Fliegenuhr‘ – das ist eine gute Analogie“, sagt Martin Hall vom Naturkundemuseum London. Sie sei „nicht so akkurat wie eine Quarzuhr, eher wie eine Sonnenuhr“; sie zeigt die Zeit, aber nur, wenn man ihre Umwelt berücksichtigt.

Fliegen können Leichen sehr schnell aufspüren. Die Fliegenlarven schlüpfen nach wenigen Stunden, fressen sich am verwesenden Körper satt, wachsen und häuten sich dabei mehrmals. Nach sechs bis elf Tagen verpuppen sie sich und schlüpfen schließlich als erwachsene Fliegen.

Zuerst kommen die Schmeißfliegen, später Fleischfliegen, dann Käfer. Diese Besiedlung läuft nach biologischen Mustern ab, abhängig von der Fliegenart und von Temperatur, Luftfeuchte und Zugänglichkeit.

Mit Datenlogger zum Todeszeitpunkt

Je wärmer es beispielsweise ist, desto schneller entwickeln sich die Insekten. Darum besorgen sich Fachleute wie Martin Hall die Daten der nächstgelegenen Wetterstation, wenn sie den Todeszeitpunkt eines Körpers bestimmen wollen.

Diese Daten können allerdings in die Irre führen. Wie bei einer jungen Frau, die seit acht Tagen vermisst wird. Als die Polizei ihre Leiche findet, ist die Verwesung noch ganz am Anfang. Darum schätzt ein Pathologe, sie sei erst seit zwei Tagen tot.

Doch dann platziert Martin Hall einen Datenlogger direkt am Fundort. Tatsächlich ist es dort kälter als ursprünglich angenommen. Kalte Luft strömte von einem Hügel in das Tal und den Wald, in dem die Leiche lag. Die Insekten müssen sich langsamer entwickelt haben. Auch die Verwesung lief langsamer ab als unter normalen Bedingungen.

Die Leiche der jungen Frau liegt seit sieben Tagen dort. Mit dieser Information kann die Polizei auf Videos von Überwachungskameras viel effektiver nach dem Täter suchen.

Auch keine Spuren verraten etwas

Wird eine Leiche gefunden, schauen sich die Insektenexperten das Entwicklungsstadium der ältesten Fliegen und die Temperaturen der letzten Tage an. Sie können dann zurückrechnen, wie lange eine Leiche an ihrem Fundort liegt.

Aber auch die Abwesenheit von Fliegen kann Hinweise liefern. Ein Mordfall in Frankfurt am Main – das Opfer ist noch nicht lange tot. Ein Fenster steht offen. Die Polizei zieht einen Experten für forensische Entomologie vom Institut für Rechtsmedizin der Frankfurter Goethe-Universität hinzu. Der sucht den Leichnam vergeblich nach Insektenspuren ab.

Seine Schlussfolgerung: Das Fenster kann erst seit kurzer Zeit offenstehen, sonst hätten Fliegen bereits Eier abgelegt. Die Erkenntnis erhärtet einen Verdacht, den die Polizei bereits hat. Jemand mit Zugang zur Wohnung ist kurz vor Eintreffen der ersten Beamten aus dem Fenster gesprungen.

Die Wissenschaft hinter der "Fliegenuhr"

Die Wissenschaft hinter der "Fliegenuhr" ist die forensische Entomologie. Biologinnen dieses Fachgebiets kennen die Insektenarten, die eine Leiche besiedeln, und ihre Entwicklungszyklen. Sie wissen, wie lang diese unter welchen Bedingungen dauern. Wenn die Entwicklung der Fliegen abgeschlossen ist, die erwachsenen Tiere aus ihrer Puppenhülle schlüpfen und davonfliegen, bleibt die "Fliegenuhr" praktisch stehen. Das ist nach zwei bis drei Monaten der Fall.

Rendsburg bei Kiel, 2020. Die Polizei findet die Leiche einer Prostituierten - Mord. DNA-Spuren führen zum letzten Freier der 40-Jährigen. Die Beamten verhaften ihn und durchsuchen das Haus, in dem er wohnt. Auf dem Dachboden entdecken die Beamten hinter Bananenkisten in Folie verpackt eine weitere Leiche – ebenfalls eine Prostituierte, die seit zwei Jahren vermisst wird.

Die Kriminaltechnik sammelt Insekten und ihre Überreste von der Leiche. Die Beamten schicken mehr als tausend Proben ans Institut für Rechtsmedizin der Universität Frankfurt am Main. Der Forensiker Jens Amendt kann insgesamt sechs Insektenarten identifizieren, allerdings haben die Fliegen ihre Entwicklung schon lange abgeschlossen. Anhand der Insektenarten kann Amendt sagen, dass die Fliegen die Frau im Sommer besiedelt hatten. Aber ob das im Jahr 2019 oder 2018 war, muss er offenlassen.

Das Geheimnis der Puppenhüllen

Fliegenpuppen sehen von außen ähnlich aus – braune Tönnchen, wie winzige Rugbybälle. Die Art zu erkennen, ist oft sehr schwierig, weil genaue Beschreibungen fehlen. Um ihr Alter zu bestimmen, reicht das Auge nicht aus. Es gibt verschiedene Ansätze, um solche Informationen zu gewinnen.

Luise Thümmel arbeitet am Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt am Main mit ATR-FTIR-Spektroskopie. Dafür reinigt sie die Puppenhüllen zunächst vorsichtig mit Wasser und einem Pinsel und legt sie dann auf den Kristall eines Messgeräts. Das strahlt einen Laser auf die Probe und misst, welche Teile des Lichts die Oberfläche der Puppenhülle absorbiert – abhängig von Proteinen, langkettigen Kohlenwasserstoffen und anderen Bestandteilen.

Mit bloßem Auge sehen die Kurven, die dabei entstehen, fast gleich aus. Erst mit Machine Learning, einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, lassen sich Unterschiede ermitteln sowie Aussagen darüber treffen, zu welchen Arten die Hüllen gehören und wie lange sie bereits verlassen sind. Auf diese Weise entsteht erstmals eine Methode, mit der die Fachleute auch nach Monaten ungefähr das Alter der Puppen abschätzen können.

Ian Dadour, forensischer Entomologe an der University of Sydney, verfolgt einen anderen Ansatz. Er nutzt hyperspektrale Kameras, die nicht nur Farben erfassen, sondern Lichtreflexion in 400 bis 900 Nanometer Wellenlänge. Jede Puppenhülle reflektiert Licht je nach Alter und Art unterschiedlich, das hilft bei der Datierung und der Bestimmung. Die Genauigkeit lag bei den ersten Tests bei rund 95 Prozent.

Es liegt noch viel Arbeit vor den Forschenden, um die neuen Methoden noch zuverlässiger zu machen und auf weitere Insektenarten auszudehnen. Letztlich müssen die Resultate so genau sein, dass sie vor Gericht Bestand haben. Amendt schätzt, dass die neuen Techniken in zwei oder drei Jahren erstmals bei echten Fällen eingesetzt werden können. Denkbar ist auch, dass sie zur Aufklärung von Altfällen beitragen können.

"MaDE in Deutschland": das Potenzial der forensischen Entomologie

„Insekten werden sehr selten asserviert“, sagt Lena Lutz vom Institut für Rechtsmedizin der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Bislang sammelt die Spurensicherung die Tierchen nur in Fällen, in denen feststeht, dass sich die Entomologinnen die Tiere genauer anschauen und ein Gutachten erstellen sollen. Manchmal fällt das den Ermittlerinnen allerdings erst nach Tagen ein. Dann ist es zu spät.

Lutz und ihre Kolleginnen haben deshalb das Projekt „MaDE in Deutschland“ gestartet und bundesweit abgefragt, wieviel Polizei, Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin über forensische Entomologie wissen. Das Ergebnis: zu wenig.

Daran soll MaDE etwas ändern. Gerade ist eine Anleitung entstanden, die sicherstellen soll, dass die Insekten möglichst in einem Zustand in der Rechtsmedizin ankommen, der die maximale Informationsgewinnung garantiert.

Einige Kommissariate haben bereits begonnen, an allen Tatorten Insekten und ihre Überreste zu sammeln. Schulungen im ganzen Land werden folgen und das Potenzial der forensischen Entomologie weiter bei Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt machen.