Von digitaler Unabhängigkeit wird in Deutschland und Europa zwar schon lange geredet. Inzwischen werden die Probleme aber immer deutlicher, die Abhängigkeiten mit sich bringen. Aktuell beherrscht etwa die US-Firma Microsoft mit ihren Arbeitsplatzlösungen wie Word und Outlook den europäischen Markt, bei Behörden in Deutschland zu über 90 Prozent.

Die Bundesregierung will hier gegensteuern, unabhängiger werden. Gelingen soll das unter anderem mit Open-Source-Software aus Europa. Aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus Sicherheitsgründen. Versuche in diese Richtung gab es schon früher, wie das Linux-Projekt der Stadtverwaltung München vor über 20 Jahren. Diesmal aber scheint der politische Wille zur Durchsetzung größer zu sein.

Risiken der IT-Abhängigkeit

Grundsätzlich gibt es bei Software vor allem drei Risiken. Erstens: Der IT-Dienstleister kann den "Stecker ziehen", also den Account abschalten, den Zugang blockieren, den Dienst einstellen. Zweitens: Der IT-Dienstleister liest über Hintertüren Daten aus oder ermöglicht dies Dritten. Drittens: Die Software selbst wird zum Einfallstor für Schadsoftware, Sabotage oder hybride Angriffe.

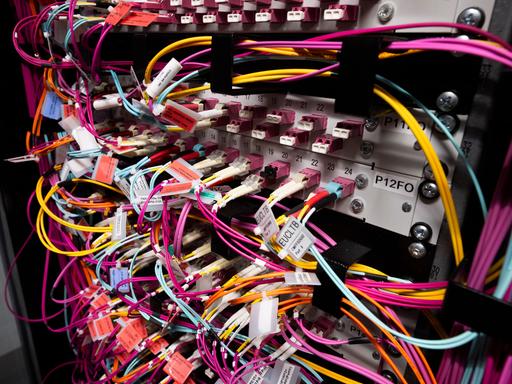

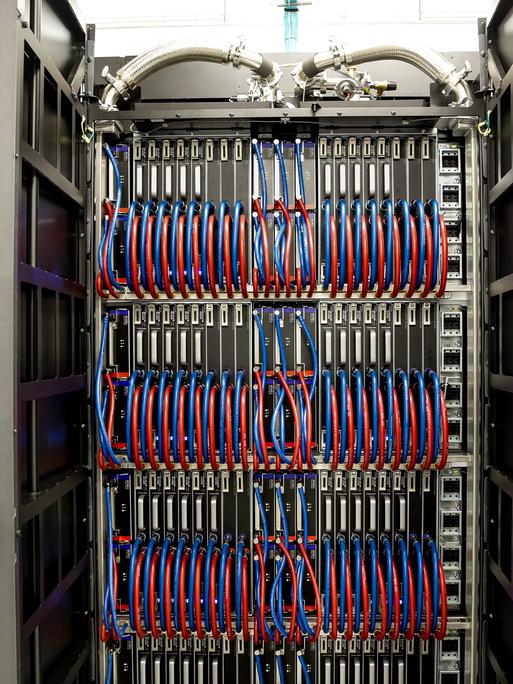

Damit die Arbeit des Staates auch in Krisenzeiten funktioniert, will die Bundesregierung nun vermehrt Software aus Europa einsetzen und Daten auch in Rechenzentren in Deutschland speichern, die von deutschen Firmen betrieben werden.

Bundesregierung setzt auf openDesk

Um sich aus der Abhängigkeit von Microsoft bei der Bürosoftware zu lösen, setzt die Bundesregierung nun vermehrt auf eine Lösung aus Deutschland, die sich „openDesk“ nennt. „Erste Behörden, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, sind bereits umgestiegen“, erklärte Bundeskanzler Merz kürzlich. "Und bei mir im Bundeskanzleramt sind Komponenten aus dem openDesk bereits im Einsatz.“

Auch das Bundesverteidigungsministerium arbeitet mit openDesk zusammen, entwickelt aber zugleich gezielt in eigene Open-Source-Lösungen wie den „BwMessenger“.

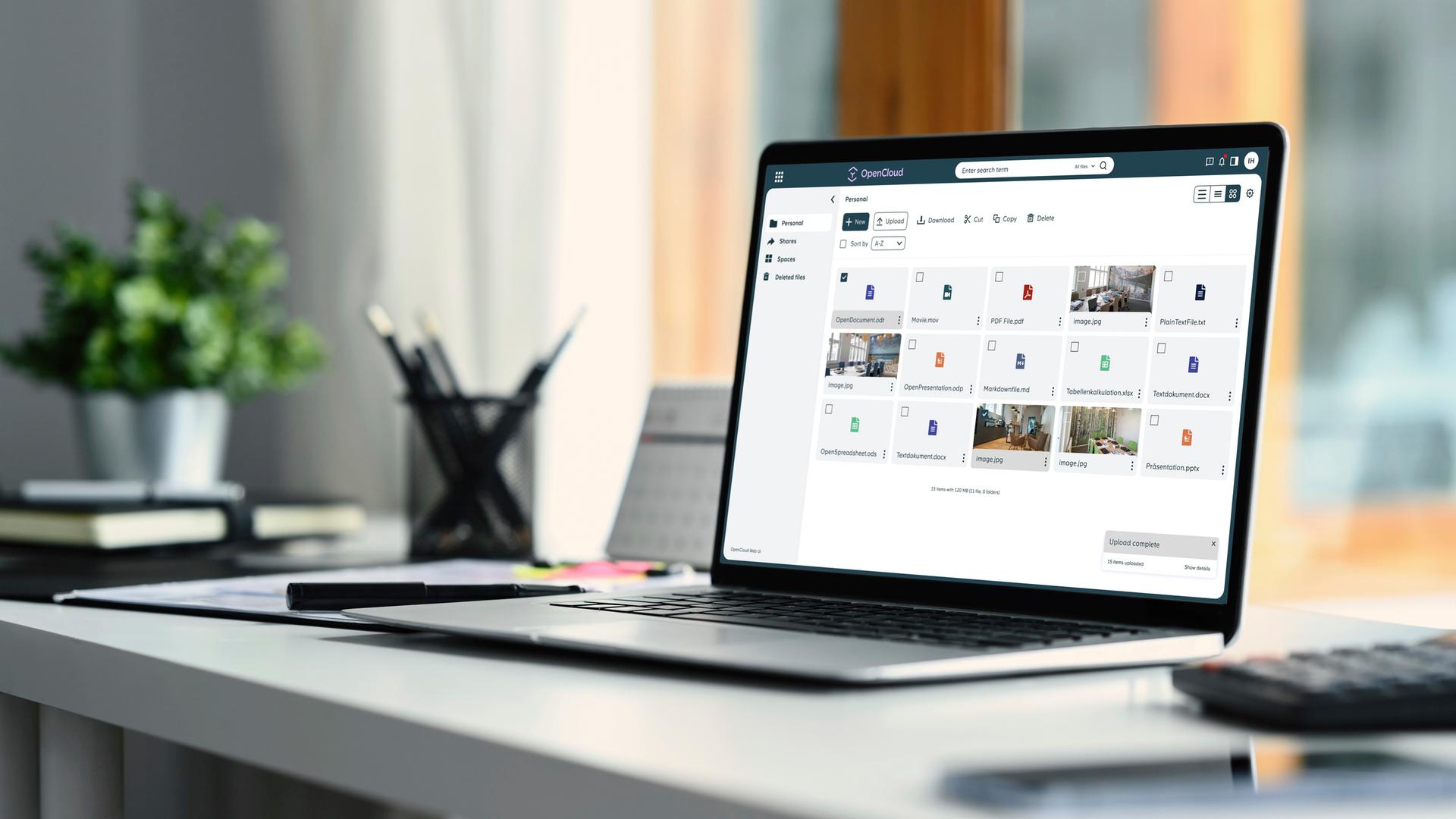

Entwickelt wurde openDesk vom „Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung“, kurz ZenDiS, mit Sitz in Bochum. Gegründet wurde das Unternehmen 2022 vom Bundesinnenministerium.

Der Programmcode von openDesk ist Open Source, also öffentlich einsehbar, nutzbar und veränderbar – im Unterschied zu den bislang in Behörden etablierten Softwareprodukten von Microsoft. Dort ist der Code „proprietär“, ein Geschäftsgeheimnis. Die Kontrolle über die Anwendung liegt beim Unternehmen, nicht beim Nutzer.

Wirtschaftlicher Nutzen von Open-Source-Software

Die Bundesregierung hat sich die Förderung von Open-Source-Software als erklärtes Ziel in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das sei auch eine wirtschaftliche Frage, sagt Staatssekretär Thomas Jarzombek. Hier gehe es um Milliarden-Umsätze – und um die Frage, wer künftig daran verdient: europäische Anbieter oder Konzerne aus Übersee.

Die Ausgaben des Bundes für Microsoft-Lizenzen und Dienstleistungen verfünffachten sich fast innerhalb der letzten Jahre: auf über 200 Millionen Euro im Jahr 2024. Insgesamt erreichten die Ausgaben für Lizenzen und IT-Dienstleistungen laut Bundesinnenministerium 2024 ein Rekordhoch: Sie lagen bei 1,3 Milliarden Euro.

Sicherheitsbedenken beim Einsatz von US-Software

Hinzu kommt wachsendes Misstrauen gegenüber US-Anbietern. „Eigentlich ging das schon los durch die Snowden-Affäre und während der ersten Trump-Präsidentschaft, zeitgleich mit den Ankündigungen von Microsoft, dass man die Software zukünftig gar nicht mehr auf Servern oder PCs installieren kann, sondern nur noch aus der Cloud bekommt“, sagt Peter Ganten, Gründer und Geschäftsführer des Bremer Open-Source-Anbieters Univention, dessen Firma auch an openDesk beteiligt ist.

Denn spätestens in dem Moment, in dem die Daten online gespeichert werden, hat die US-Regierung seit 2018 über den Cloud Act Zugriff – selbst dann, wenn es sich um Daten von Nutzern im Ausland handelt. Für europäische Kunden – insbesondere die staatlichen - ist das ein Problem, erklärt Jurist Mario Martini von der Universität der Bundeswehr München. Der Cloud Act untergrabe die digitale Unabhängigkeit jedes Staates.

Deutlich wurde das Problem im vergangenen Jahr, als US-Präsident Donald Trump den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mit Sanktionen belegte. Medienberichten zufolge kam es zu erheblichen Einschränkungen bei der Nutzung von Microsoft-Diensten – unter anderem beim Chefankläger des Gerichts, Karim Khan. Er soll keinen Zugriff mehr auf E-Mails und Dokumente gehabt haben.

Der Fall war ein Weckruf für Europa. Was, wenn Microsoft oder ein anderer US-Dienstleister, die Datenbanken deutscher Sicherheitsbehörden oder der Bundeswehr abschaltet? Der Internationale Strafgerichtshof hat Konsequenzen gezogen. Seit Oktober nutzt er Medienberichten zufolge openDesk.

Probleme beim Umstieg auf Open-Source-Software

Auch wenn die Programme von openDesk alle notwendigen Bereiche einer Bürosoftware abdecken: Sie hätten noch nicht die Breite und nicht all die Features der etablierten Programme, das müsse man ehrlicherweise sagen, erklärt Peter Ganten von Univention. Tatsächlich bedeutet der Umstieg auf Open Source im Alltag zumindest zu Anfang oft Verzicht: auf gewohnte Funktionen, auf Komfort, auf reibungslose Abläufe.

Auch in Schleswig-Holstein, das im März 2024 begann, seine Verwaltung auf Open Source umzustellen, war das so. Die Umsetzung erfolgte zwar schrittweise – war aber dennoch nicht reibungslos.

Beschäftigte klagten über technische Ausfälle. E-Mails ließen sich zeitweise nicht öffnen, in einzelnen Fällen landeten Nachrichten in nicht zuständigen Dienststellen. Diese Probleme scheinen zwar größtenteils behoben, Klagen, dass einige Arbeitsabläufe noch nicht so einfach seien wie früher, gibt es aber immer noch.

Wenn es um die Schwierigkeiten beim Abschied von Microsoft-Produkten geht, wird immer wieder München erwähnt, wo die Stadtverwaltung schon 2003 zu Open Source wechselte - bis sie schließlich doch wieder zu Microsoft und Windows zurückkehrte.

Inzwischen rückt aber auch in München Open Source wieder stärker in den Fokus und kommt mehr und mehr zum Einsatz, wie die IT-Referentin der Stadt, Laura Dornheim, erklärt. Und so wird auch dort, wenn neue Software angeschafft wird, geprüft, ob es geeignete Open-Source-Produkte gibt.

Die nächsten Schritte in Schleswig-Holstein

Nachdem in Schleswig-Holstein Outlook und Word durch Open-Source-Programme wie Libreoffice ersetzt wurden, soll nun in diesem Jahr das Microsoft-Betriebssystem Windows durch Linux ersetzt werden, erklärt Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei und Digitalminister des Landes.

Das Momentum zugunsten von Open Source sei spürbar, sagt auch ZenDiS-Geschäftsführerin Krosta-Hartl. Auch auf Länderebene wächst das Interesse: Die Ministerpräsidentenkonferenz bereitet ihre Sitzungen mit openDesk vor, in Baden-Württemberg arbeiten Zehntausende Lehrkräfte damit sowie mit anderen Open-Source-Lösungen.

Warum die Vormachtstellung der US-Konzerne bleibt

Auch wenn sich bei der viel beschworenen digitalen Unabhängigkeit inzwischen einiges bewegt, mehr als erste Schritte sind es nicht. Denn die großen Tech-Konzerne tun viel dafür, um ihre Vormachtstellung in Europa zu behalten.

Das zeigt sich unter anderem an den Aufträgen, die sie trotz aller Rufe nach digitaler Souveränität immer noch an Land ziehen. So hat das Bundesland Bayern einen Vertrag mit Microsoft geschlossen, der in den kommenden fünf Jahren schätzungsweise eine knappe Milliarde Euro an Lizenzgebühren kostet. Und die Bundeswehr lässt ihre Cloud von Google bauen.

Nach Angaben von Lobbycontrol gibt die US-Tech-Industrie inzwischen jährlich rund 150 Millionen Euro für Lobbyarbeit in Brüssel aus. Sie beschäftigt fast 900 Vollzeit-Lobbyisten – das sind mehr, als es Europaabgeordnete gibt.

Anna Loll / gü