"Meine Musik hat absolut nichts von Zirkus. Was ich zu bieten habe, ist klares, kaltes Wasser " schrieb Jean Sibelius 1911, dem Jahr der Uraufführung seiner 4. Symphonie. Die Sprödigkeit dieses asketischen Werks hatte die Zuhörer ratlos gelassen. Und tatsächlich ist es eine herbe, zerklüftete Landschaft, die Sibelius in seinen Symphonien ausbreitet. Trotz aller Strenge der motivischen und harmonischen Konstruktion, bleibt seine Musik eigentümlich stumm, ja geradezu anti-kommunikativ. Statt zu sprechen und sich zu erklären, scheint sie sich den Launen einer übermächtigen Natur auszuliefern. Deren energetisches Kräfte-Geschiebe erinnert bisweilen an die Musik von Anton Bruckner. Und in ihren abgründigen Licht- und Farbwechseln führt Wagners "Parsifal" ein wetterleuchtendes Nachleben.

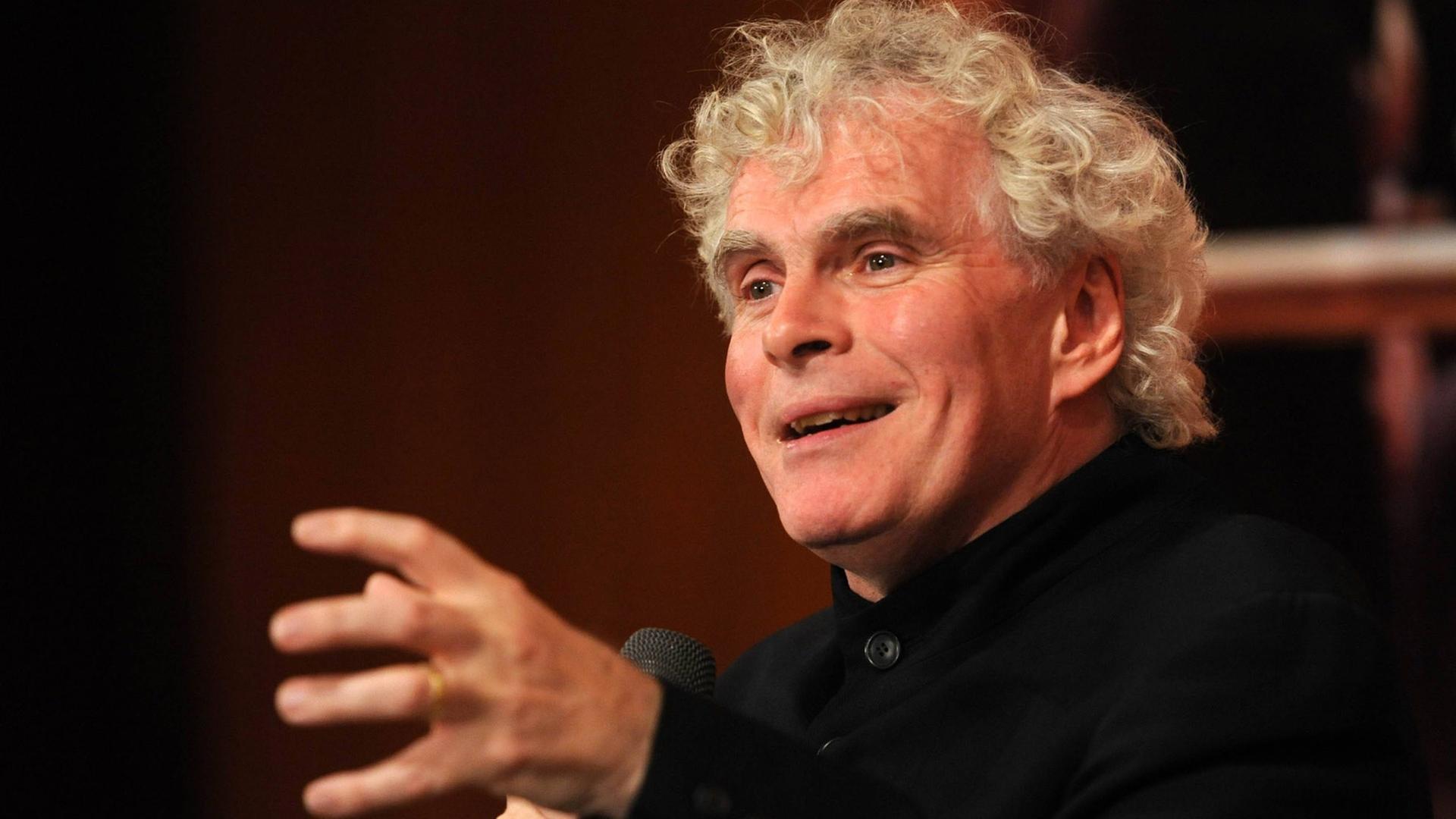

In den Symphonien von Sibelius begegneten einem selten Menschen, meint Simon Rattle. Und wenn, dann steckten sie in einem Dickicht der Angst. Wenn man diese atavistischen Tiefen menschlichen Empfindens jedoch so hellsichtig und glühend auslotet, wie es Rattle an den drei Abenden des Sibelius-Zyklus gelang, dann löst sich diese Angst auf in eine pure Faszination für die mystischen Schönheiten dieser Musik. Seit Rattle vor zwei Jahren bekannt gab, dass er die Leitung der Berliner Philharmoniker zum Sommer 2018 hin abgeben wird, hat er mit seinem Orchester zu einem ungemein gelösten, geradezu befreit wirkenden Zusammenspiel gefunden.

Der Faszination seiner Musik erlegen

Atemvoll greifen in der Reprise des Schlusssatzes der 5. Symphonie die Streicher das Thema des Satzes auf und steigern es zu einem großen, einsamen Gesang. Die perfekte Klangbalance der harmonisch fundierenden Farben der Klarinetten, Fagotte, Hörner und Posaunen ist von berückender Schönheit. Rattles neugewonnene Freiheit lässt nichts mehr spüren von den Manierismen, die in seinen früheren Interpretationen gelegentlich den Fluss und die Natürlichkeit des Musizierens blockierten. Während es damals manchmal schien, als habe er sich von den exorbitanten Möglichkeiten seines Klangkörpers verführen lassen, hat der grandiose Sibelius-Zyklus nun beides: einen enthusiastischen Dirigenten, der seiner glühenden Liebe zu dieser Musik freien Lauf lässt, und ein aus Spitzenmusikern bestehendes Orchester, das ihm diese herben nordischen Landschaften auffächert zu einem in Klangfarbe und Dynamik staunenswert nuancierten Panorama.

Das Violinkonzert ist das bekannteste Werk von Sibelius und wohl das einzige, das es im Konzertbetrieb zum Status eines wahren Publikumslieblings gebracht hat. Der griechische Geiger Leonidas Kavakos jedoch räumte mit allen sentimentalen Missverständnissen, die zu dieser Beliebtheit geführt haben mögen, gründlich auf. Die ersten beiden Sätze spielte er mit einem lapidar- vibratolosen Ton, versagte sich jedes versöhnliche Ritardando an den Phrasenenden, stellte die Themen fast roh und naturwüchsig in den Raum und ließ sie jäh abreißen. Mit umso größerer Wirkung raste der Finalsatz in Kavakovs jäh entfesselter Leidenschaft dahin, wie gejagt von blanker Verzweiflung. Rattle trieb die Tutti bis an die Grenze des Bruitismus.

Fazit: Nach dem ganzen symphonischen Sibelius braucht man entweder einen Wodka - oder ein großes Glas klares, kaltes finnisches Wasser. Man muss Sibelius nicht zum heimlichen Avantgardisten stilisieren, um der Faszination seiner Musik zu erliegen. Das haben Rattle und seine Philharmoniker bewiesen.