"Ich werde dafür sorgen, dass Seattle zu der Musikstadt weltweit wird."

Es regnet viel in Seattle. Daraus kann manchmal eine Menge Kreativität entstehen.

Auf dieser Stadttour erzählen wir Ihnen Geschichten, die Sie woanders nicht zu hören bekommen. Einige enden mit dem Satz: Und dann starben sie!

Seattle, im Bundesstaat Washington: Die Metropole im Nordwesten der USA gilt als eine der beliebtesten Urlaubsstädte. Grund dafür ist die unmittelbare Nähe zum Meer und die herrliche Naturlandschaft. Bei gutem Wetter kann man auf den verschneiten Vulkangipfel des knapp 4.400 Meter hohen Mount Rainier blicken. Und die zahlreichen Grünanlagen haben Seattle zum Beinamen "The Emerald City" verholfen: die smaragdgrüne Stadt.

Der Beamte von der Immigrationsbehörde am Flughafen Sea-Tac fragt nach dem Grund unserer Reise. Ob wir Ferien machen wollen? Nein, wir interessieren uns für die Musikstadt Seattle, erklären wir, auf der Suche nach den Spuren von Jimi Hendrix, Quincy Jones, Ray Charles und Kurt Cobain. Die wurden doch alle in Seattle geboren. Hier hatte doch alles begonnen - mit Nirvana und dem Grunge.

"Ja, da wären wir richtig, sagt der Beamte, wünscht viel Spaß und winkt uns dem lästigen Fingerdruck und Pupillenfoto durch."

Wir steigen ins Auto, die erste Station führt uns nach Renton, einem Vorort von Seattle.

"Ok, los geht's! Ich hoffe, ich kann den Hinweisschildern trauen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das muss richtig sein. Wir gehen jetzt hier einfach über den Rasen, der wahrscheinlich feucht ist. Na, dann los!"

Carla DeSantis ist blond, um die Fünfzig und ein Multi-Talent. Sie berät Künstlerinnen, Unternehmen in PR-Fragen und begleitet uns durch das städtische Musikleben.

"Wir fahren jetzt zur Grabstätte von Jimi Hendrix. Das ist wirklich interessant: Lange Zeit lag Jimi in einem bescheidenen Grab, bis sich seine Familie für ein angemessenere Ruhestätte entschied. Als das Geld zusammen war, musste alles stimmen. Nun liegt er hier unter diesem, ja, Monument. Immer wieder versuchen Besucher kleine Teile des Grabsteins zu stehlen – als Andenken. Hoffentlich gibt's heute keinen Regen.""

Den Weg zum Greenwood Cemetery nehmen die Rockfans aus aller Welt vor allem wegen ihm: den Revolutionär an der E-Gitarre, der keine Noten lesen konnte, aber dessen virtuose Gitarrentechnik genial war und seine Fans in Trance verfallen ließ. Hendrix hatte nicht einmal einen Schulab-schluss, aber seine Balladen galten als lyrische Offenbarung. Geboren und aufgewachsen war er in einer Hinterhofbaracke von Seattle. Seine letzte Ruhestätte entpuppt sich heute als hässliches Monstrum aus Marmor. Wir umrunden getragenen Schrittes die Grabanlage:

"Schaut mal her, hier sieht man in Stein gemeißelt Namen und Unterschrift von Hendrix. Ziemlich wuchtig, aber passend für einen großen Rockstar. Ach, hier ist Jimis Grabstein und dort seine Gitarre. Könnte eine Fender sein. Das macht mich alles ein bisschen traurig. An der früheren Grabstelle hatte man das Gefühl unbeobachtet sein. Es war dort abgeschiedener. Hier ist alles so wuchtig, irgendwie eine Nummer zu groß. Man kann sich ein Mausoleum, ein Grabmal oder ein Museum hinstellen, aber am Ende zählt doch nur die Musik!"

"Willkommen zu unserer Subseattle Tour. Hier bekommt Sie Geschichten zu hören, die auf normalen Stadtrundfahrten nicht erzählt werden. Geschichten von Außenseitern, Geschichten, die niemand kennt. Wir erzählen etwas aus der Musikgeschichte Seattles. Einige dieser Begebenheiten sind ziemlich düster, einige enden mit dem Satz: Und dann starben sie!"

Zweite Station: Wir folgen einer Stadtführung der besonderen Art: der Subseattle Tour. Mitten in Downtown führt uns Lucy Wilma zum ältesten Bauernmarkt der USA, den Pike Place Market. Seine Berühmtheit verdankt der Marktplatz den Leckereien, die dort angeboten werden und den üb-lichen Fast-Food-Fraß vergessen lassen:

"Wir sind hier am Pioneer Square, dem ältesten Teil von Seattle. Zur Rechten sehen Sie den Flecken, der Seattle in zwei Hälften teilt: Auf der einen Seite die Hochkultur, auf der anderen Seite die Subkultur. Auf der Subseattle Tour sprechen wir über Subkultur. Das wird Ihnen Spaß machen!"

Mit Lucy Wilma fahren wird auf einen kleinen Hügel nördlich vom Stadtkern. Hier liegt das Seattle Center, das zur Weltausstellung 1962 errichtet wurde und zu dem das Seattle Opera House, das Pacific Wissenschaftszentrum, zwei Sportarenen, ein Kindermuseum und ein Vergnügungspark gehören. Unübersehbar ist das Wahrzeichen der Stadt, die Space Needle: ein knapp 200 Meter hoher Aussichtsturm mit Restaurant und 360 Grad Ausblick über Seattle. Aber nicht deshalb sind wir. Uns interessieren die 591 Betriebe der darstellenden Künste vom Theater bis zur Oper und Konzertsäle. Seattle, das ist doch die kreative Metropole der USA, klärt uns Lucy Wilma auf. Mit ihrem Tigerhemd, knallroten Lippenstift, ihrer Baskenmütze und Sonnenbrille gibt sie die burschikose Stadtführerin:

"Ray Charles spielte in vielen Clubs der Stadt. Sein erstes Album hat er in "The Black Alps Club" aufgenommen, der liegt Ecke Jack- son und Manor Street. Heute gibt es hier nicht einmal einen Hinweis auf Ray Charles. Damals herrschte in der Musikergewerkschaft Rassentrennung. Das dazu führte, dass die Schwarzen nur in Ihren Clubs spielten. Dass die Musikergewerkschaften nach Rassen getrennt waren, ist ungeheuerlich, förderte aber auch ein enorm kreatives Potenzial. Ray Charles spielte in diesem Klub vor allem Blues, und auch Jimi Hendrix trat hier später auf."

Die Subseattle Tour geht weiter. Mit dabei sind solch markante Stationen wie das Edgewater Hotel an Pier 67, wo die Beatles 1964 durch das Fenster von Zimmer 272 im Puget Sound angelten, das ehemalige Musikgeschäft, in dem Jimi Hendrix Ende der sechziger Jahre seine erste E-Gitarre kaufte oder das Apartmentgebäude aus dem Musikfilm "Singles". Aber auch das Opernhaus aus dem Jahre 1927, in dem Igor Strawinsky einst dirigierte, Ballsäle und Szene-Bars werden von Lucy angefahren. Und dann, ja, dann geht es zum eigentlichen Höhepunkt einer jeden Tour:

"Sie haben jetzt Gelegenheit auszusteigen und sich die Parkbank da draußen anzusehen. Es ist eine Art Denkmal für Kurt Cobain. Sein Haus ist das auf der rechten Seite. Sehen Sie die Bänke? Nagelneu!"

Washington Boulevard Ost 171, direkt am Vieretta Park. Hier wohnt die Seattles Upper-Class. Eine Villa extravaganter als die andere. Dazwischen eine kleine Grünanlage, die auf einem kleinen Hügel liegt, darauf zwei Bänke, von denen sich ein wundervoller Blick auf den Lake Washington bietet. Aber deshalb sind wir nicht hergekommen:

"Wir kommen zweimal täglich hierher, sieben Tage die Woche. Wäh-rend des Sommers sehen wir manchmal Gruppen von 10 bis 15 Leuten, die um die Bänke herumstehen. Das Haus gehörte Kurt Cobain, jetzt ist es eingezäunt und Privatbesitz. Viele schreiben Sprüche an den Zaun, lesen die Inschriften, hören Musik."

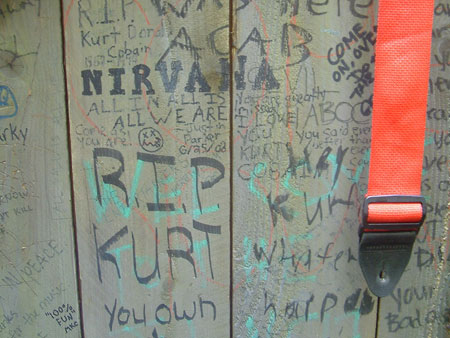

Seattle 1994: Die Generation X hatte ihr musikalisches Sprachrohr verloren, Kurt Cobain, der mit Songs wie "Smells like teen spirit" und "All apologies" den Lebensnerv der jungen Leute traf. 15 Jahre später sind wir auf der Suche nach diesem Lebensnerv. Hinter großen Bäumen liegt das ehemalige Anwesen Cobains. Jeden Tag kommen die Pilger. Die Holzlatten der Bänke sind mit Mitteilungen und Liebeserklärungen übersät: Ein Gästebuch aus Holz!

"Es war ein schrecklicher, ein trauriger Tag, einer der schlimm-sten in meinem Leben!"

Erzählt der Cobain-Biograf Charles Cross. Wir haben uns hier auf der Parkbank mit ihm verabredet. Ende der achtziger Jahre arbeitete er als Redakteur beim stadtbekannten Musikmagazin "The Rocket" und wurde damals schnell auf Cobain aufmerksam. Cobain kam häufig in sein Büro, erinnert sich Cross, und brachte Demokassetten mit seiner Musik vorbei. Nachdenklich und melancholisch sitzt Cross neben uns und lässt den Blick über den Lake Washington schweifen:

"Kurts Leiche wurde von einem Elektriker gefunden, und der rief zuerst beim Radio an, bevor er die Polizei informierte. Und die vom Radio riefen bei mir an. In diesem Moment wusste ich, dass es mit diesem unglaublichen Mann zu Ende war. Und dann fing hier in Seattle dieser Medienzirkus an!"

"Hey, gibt es da Graffitis zu sehen? Die Bänke sind wirklich voll geschrieben mit dem Zeug. Die Stadt vergeudet eine Menge Geld, um hier regelmäßig neue Parkbänke aufzustellen. Auf diesen Bänken liegt ein böser Fluch. Schaut mal: Hier liegt eine Feder. Was das ist? Kann ich wirklich nicht erkennen. Ich würde es lieber nicht anfassen. Irgendwie verrückt"

"Das Traurigste an seinem Tod war, dass man seine Stimme vermisste. Ihn singen zu hören, war ein unglaubliches Geschenk. Und wir wollten ihn doch immer wieder hören."

Am nächsten Tag sitzen wir wieder im Taxi. Wir wollen ins Rathaus. Dort habe man sich dem Musikleben besonders angenommen, hat man uns gesagt, seit der Demokrat Greg Nichols zum Bürgermeister gewählt wurde. Unser Fahrer hört Country Music. Er war in Ramstein stationiert, mit Radaranlagen beschäftigt. Ob er Grunge kennen würde? Grunge? Hey, Leute, das ist doch diese depressive Kiffermusik, und Cobain, der hat sich doch umgebracht. Schweigen.

Zur Rechten tauchen erste Hafenanlagen auf. Gegenüber kann man die Werftanlagen von Bremerton erkennen, dort liegen Schiffe der Reserveflotte der U.S. Navy auf Reede.

Über Seattle hängen schwere Gewitterwolken, Donner grollt. Gleich wird es regnen, wie so häufig in der kühlen Hafenstadt. Seattle hat den Ruf eines Regenlochs.

Ob wir das berühmteste Hausboot der Welt kennen würden, fragt unser Taxifahrer? Wir ahnen, worauf der hünenhafte Mann mit dem Schautzer hinaus will. "Sleepless in Seattle - Schlaflos im Seattle". Sein Schwager hätte das Hausboot, auf dem Tom Hanks den verliebten Witwer gespielt hat, weiter verkauft oder zumindest war er daran beteiligt. Wir sollten uns das Boot einmal anschauen. Mitten in der Stadt liegt es am Lake Union. Und drückt uns seine klebrige Visitenkarte in die Hand. Schwager Frank sammelt alles Mögliche: Anekdoten, Radios, Bandmaschinen, alte Schallplatten. Nur Grunge-Platten sammelt er nicht. Schließlich halten wir Downtown. Im 19. Stock eines Hochhausturmes geht unsere Suche weiter.

"Mein Job ist es, aus Seattle einen lebendigen Ort für Musiker zu machen. Seattle soll zur Musikhauptstadt der Welt werden. Wenn man Menschen hier zusammenbringt, dann ist das auch wirtschaftlichen sehr wichtig. Aber wenn man nur die ökonomische Karte spielt, ohne die Kultur zu berücksichtigen, dann ist man wie in einer verschlossenen Muschel gefangen. Das hat überhaupt keinen Wert!"

Wir treffen James Keblas. Der dynamische Endzwanziger ist zuständig für Musikförderung. Denn die Stadt hat die Bedeutung der Musikindustrie als wichtigen Wirtschaftszweig erkannt und eine eigene Behörde gegründet. Keblas ist ihr Direktor und präsentiert stolz seine Zahlen in der Art eines Wirtschaftsprüfers:

"Die Musikindustrie ist sowohl kulturell als auch wirtschaftlich von großer Bedeutung für Seattle. Sie bringt eindrucksvoll zum Ausdruck, wer wir eigentlich sind. Wir halten ein großartiges musikalisches Erbe in Händen, das uns für die Zukunft rüstet. Musik gehört zum 13. größten Industriezweig. 1,2 Milliarden Dollar werden jährlich mit Musik umgesetzt werden. 9000 Arbeitsplätze sind durch die Musikindustrie geschaffen worden. Das ist ein neues Modell für die wirtschaftliche Entwicklung. Nur so kann man Menschen und den Handel für Seattle interessieren. Aber der Grunge ist doch tot?]Keblas: Ok, dann lassen wir ihn wieder auferstehen!"

Seattle ist eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht mit ihrem Image hadert. Das offizielle Seattle tut sich schwer mit der Tatsache, dass Jimi Hendrix an einer Überdosis starb. Drogen und das Ganze kriminelle Umfeld gehören irgendwie zum Rock´n Roll. Genauso ist das mit Kurt Cobain. Das war keine schöne Geschichte.

Sex, Drugs and Rock´n Roll, so richtig passt das nicht in den Masterplan der Kulturverwaltung. Dafür aber outet sich ihr smarter Direktor am Ende des Interviews: Er sei Punkrock-Fan aus gutem Hause!

Schon von Weitem ist es zu erkennen. Direkt neben dem Wahrzeichen der Stadt, der Space Needle, dem heute vergleichsweise mickrig und abgewrackt anmutenden Aussichtsturm, steht ein futuristisch kolossaler Gebäudekomplex: das Experience Music Project. Hier treffen wir Jacob McMurray. Der 37-Jährige arbeitet als Kurator und ist seit 1994 verantwortlich für Ausstellungsgestaltung:

"Unser Museum wurde von Frank O. Gehry entworfen, der bekannt für seine eigensinnige und verrückte Architektur ist. Man muss sich das wie bei Jimi Hendrix vorstellen, der seine Gitarren zertrümmert und zu Holzstapeln aufgetürmt hat: Unser Museum ist sehr kurvenreich, kaum rechte Winkel. Eine wirklich sehr imposante Architektur für Seattle."

Das Haus mit seiner fensterlosen, blau und rot schimmernden Oberflächenfassade wirkt wie ein Raumschiff, das sich aus einem anderen Sonnensystem hierher verirrt hat. Finanziert von Microsoft Gründer Paul Allen wird hier die Geschichte der populären Musik erzählt.

"Alles ist hier multimedial. Aus allen Ecken tönen Geräusche, Musik- und Videoclips. Das im Jahr 2000 fertig gestellte Museum wird vor allem von Touristen besucht. Und die wollen wie wir wissen, warum so viele bekannte Musiker gerade aus Seattle kommen. Meine Theorie ist: In Seattle regnet es ziemlich viel, zehn Monate lang ist es dunkel und trübselig. Da hat man schon mal Langeweile, spielt zum Beispiel Gitarre, trinkt viel. Daraus kann manchmal eine Menge Kreativität entstehen!"

Es ist Abend geworden. Aus Seattle wird eine für US-amerikanische Verhältnisse untypisch lebendige Stadt. Selbst die streng quadratisch angelegte Downtown ist mit ihren ohnehin nicht allzu hohen Türmen aus Büroetagen nach Geschäftsschluss nicht vollkommen ausgestorben. An ihrer Peripherie finden sich Klubs, Diskotheken und Kneipen. Das Nachtleben jenseits des Mainstreams findet vornehmlich im Bezirk Capitol Hill statt, westlich der Innenstadt gelegen.

Dort haben wir uns mit den drei Mitgliedern der Indie Rock Band Kinski verabredet. Den Gitarristen Chris Martin, die Bassistin Lucy Atkinson und den Drummer Barrett Wilke. Sie sitzen in Feierabendstimmung um ihre Biere herum und fragen, wie es um den Krautrock in Deutschland bestellt sei. Chris Martin, mit seinen blonden zotteligen Haaren, sieht aus wie ein Wikinger. Ihm ist das Wort Grunge nicht ganz geheuer:

"Die Leute haben zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Strippen gezogen. Sehr viele dieser Band waren einfach grau-envoll. Als das Grunge-Ding so richtig losging, wurde es richtig schlimm. Die kamen von überall her. Sogar aus Los Angeles kamen Bands, die hier in Seattle unter Vertrag genommen werden wollten. Unmittelbar nach dem Wahnsinnserfolg von Nirvana, versammelten sich hier unglaublich viele schrecklich schlechte Bands."

Was würde er gerne für uns lesen: Kurt Cobain oder Jimi Hendrix? Lieber Jimi Hendrix!

In seinem Song "Room full of mirrors" erzählt Hendrix die Geschichte eines Mannes, der in einer selbstreflexiven Welt gefangen ist, die er als so überwältigend empfindet, dass sie ihn bis in seine Träume hinein verfolgt. Er befreit sich, in dem er die Spiegel zerschlägt, verletzt sich dabei allerdings und wendet sich an einen Engel, der ihm die Freiheit schenken kann.

Unter der Space Needle ist am Abend der Teufel los: Ende August eines jeden Jahres ist Bumbershoot-Time. Dann versammeln sich im Zeichen des Regenschirms Rock und Folkmusiker zum Volksfest mit Hot Dogs am Stiel, Icecream und Softdrinks. Hier lässt sich kein Fan mit Bier und Schnaps volllaufen. Hippie-Eltern mit Nachwuchs sitzen auf Decken. Daneben 50- bis 60-Jährige, ganz in Erinnerung an alte Tage und Bob Dylan, dessen Sohn Jakob auf dem Festival mit Band vertreten ist.

Aus Portland, Oregon kommen die Musiker von Blitzentrapper; sie sind mit bekannt für ihren schrulligen, experimentellen Folkrock. Bassspieler Erik hat lange in Österreich gelebt:

"Ja, die Leute hier sind gut, aber es ist wie auf Rockkonzerten: Die Leute tanzen nicht so viel. Doch kann man sehen, ob sie die Musik mögen oder lieben."

Spürt er noch den Grunge hier in Seattle?

"Nicht mehr. Die Musik, die jetzt aus Seattle kommt, ist ein bisschen mehr leise. Sie ist so wie die von Fleet Foxes. Die Musik von unserem Label Sub Pop ist nicht so stark und schwer und laut, wie es ursprünglich war. Es gibt keinen Star mehr."

Nirvana-Fan war er nie, dafür erinnert sich Erik noch an die richtig wilden Zeiten, als in Seattle der Punk tobte:

"Das ist eher eine alte Band aus Seattle und die heißt "The Human". Es war glaube ich 1984, eine Punkabilly-Band, die für mich ganz berühmt ist. Die haben hier auf dem Bumbershoot-Festival gespielt. Es gibt eine Bühne mit einer Art Wanne und der Sänger hat sie mit Patrol vollgemacht. Er hat mit einem getanzt und die ganze Bühne ist: Up in Flames. Unglaublich, das ist eine echte Punkstory aus Seattle."

Songtexte mag er nicht vorlesen, aber dafür singt uns Erik ein bisschen aus dem Repertoire der Blitzentrapper. Und fügt gleich entschuldigend hinzu: Er sei ja Bassspieler und kein Sänger. Gleich muss auch auf die Bühne.

Das Bumbershoot-Festival ist nicht Woodstock. Gegen 23 Uhr verstummen die letzten Akkorde von Blitzentrapper, friedlich plappernd verlassen die Fans die Wiesen unter der Space Needle und schlendern entlang der Hochbahntrasse Richtung Downtown. Hinter uns lärmt ein Trupp Mittzwanziger: Zwei Kerle mit John Lurie-Hut und ein kurzhaariges Mädchen mit Hornbrille. Sie überholen uns, tänzeln um uns herum, fragen höhnisch, ob wir von der Ostküste kämen. Wir hätten es so eilig. Eine Prügelei liegt in der Luft. Am Ende sollen sie raten, woher wir kommen. Unser komischer Akzent lässt sie auf Holland tippen. Die drei Fans stammen aus dem benachbarten Vancouver, sind regelmäßig in Seattle beim Bumbershoot Festival und haben glasige Augen: In ihrer Thermoskanne schwappt noch etwas Wodka. Wir wollen zusammen eine Pizza essen bei Pedro, einer in der Szene angesagten Imbissbude irgendwo in Capitol Hill. Ein kleiner enger, grell beleuchteter Laden. Auf dem Flachbildschirm über dem Tresen laufen Grunge Klassiker auf You Tube. Einer der Jungs aus Kanada zappt sich durch Green River- und Soundgarden-Videos, dann kommt der ausgemergelte Kurt Cobain vor morbider Friedhofskulisse ins Bild. Wir trinken Limonade. Das Trio aus Vancouver ist müde, die Pizza schmeckt klasse. Morgen geht's wieder zurück nach Hause. Mit einem Gähnen wird das Fazit der Bumbershoot-Reise gezogen: Vancouver ist cooler, besonders nachts. Wir sollen mal vorbeikommen.

Am nächsten Morgen sitzen wir am Schaufenster eines jener Kaffeehäuser, die es in Seattle an fast jeder Straßenecke gibt. Aufgeschäumte Milch, Kaffe mit Vanille-, Zimt- oder Orangengeschmack - Starbucks hat von hier aus seinen Siegeszug durch die Welt angetreten. Die Kette ist zum Symbol der Globalisierung geworden.

Nirvana ist tot, Kurt Cobain ist tot, die Bands der neunziger Jahre gibt es nicht mehr. Mudhoney Mitglieder halten sich mit Lagerjobs über Wasser. Seattle ist zur Normalität zurückgekehrt. Und der Grunge? Wir haben ihn nicht gefunden. In Capitol Hill, den Clubs Downtown wird Rap, Hip Hop und Techno gespielt. Sub Pop verlegt braven Folk Rock mit Retro-Charme. Vom Grunge spricht niemand mehr.

"Ach, was weiß ich. Grunge ist tot, es gab überhaupt keinen Grunge!"

Es regnet viel in Seattle. Daraus kann manchmal eine Menge Kreativität entstehen.

Auf dieser Stadttour erzählen wir Ihnen Geschichten, die Sie woanders nicht zu hören bekommen. Einige enden mit dem Satz: Und dann starben sie!

Seattle, im Bundesstaat Washington: Die Metropole im Nordwesten der USA gilt als eine der beliebtesten Urlaubsstädte. Grund dafür ist die unmittelbare Nähe zum Meer und die herrliche Naturlandschaft. Bei gutem Wetter kann man auf den verschneiten Vulkangipfel des knapp 4.400 Meter hohen Mount Rainier blicken. Und die zahlreichen Grünanlagen haben Seattle zum Beinamen "The Emerald City" verholfen: die smaragdgrüne Stadt.

Der Beamte von der Immigrationsbehörde am Flughafen Sea-Tac fragt nach dem Grund unserer Reise. Ob wir Ferien machen wollen? Nein, wir interessieren uns für die Musikstadt Seattle, erklären wir, auf der Suche nach den Spuren von Jimi Hendrix, Quincy Jones, Ray Charles und Kurt Cobain. Die wurden doch alle in Seattle geboren. Hier hatte doch alles begonnen - mit Nirvana und dem Grunge.

"Ja, da wären wir richtig, sagt der Beamte, wünscht viel Spaß und winkt uns dem lästigen Fingerdruck und Pupillenfoto durch."

Wir steigen ins Auto, die erste Station führt uns nach Renton, einem Vorort von Seattle.

"Ok, los geht's! Ich hoffe, ich kann den Hinweisschildern trauen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das muss richtig sein. Wir gehen jetzt hier einfach über den Rasen, der wahrscheinlich feucht ist. Na, dann los!"

Carla DeSantis ist blond, um die Fünfzig und ein Multi-Talent. Sie berät Künstlerinnen, Unternehmen in PR-Fragen und begleitet uns durch das städtische Musikleben.

"Wir fahren jetzt zur Grabstätte von Jimi Hendrix. Das ist wirklich interessant: Lange Zeit lag Jimi in einem bescheidenen Grab, bis sich seine Familie für ein angemessenere Ruhestätte entschied. Als das Geld zusammen war, musste alles stimmen. Nun liegt er hier unter diesem, ja, Monument. Immer wieder versuchen Besucher kleine Teile des Grabsteins zu stehlen – als Andenken. Hoffentlich gibt's heute keinen Regen.""

Den Weg zum Greenwood Cemetery nehmen die Rockfans aus aller Welt vor allem wegen ihm: den Revolutionär an der E-Gitarre, der keine Noten lesen konnte, aber dessen virtuose Gitarrentechnik genial war und seine Fans in Trance verfallen ließ. Hendrix hatte nicht einmal einen Schulab-schluss, aber seine Balladen galten als lyrische Offenbarung. Geboren und aufgewachsen war er in einer Hinterhofbaracke von Seattle. Seine letzte Ruhestätte entpuppt sich heute als hässliches Monstrum aus Marmor. Wir umrunden getragenen Schrittes die Grabanlage:

"Schaut mal her, hier sieht man in Stein gemeißelt Namen und Unterschrift von Hendrix. Ziemlich wuchtig, aber passend für einen großen Rockstar. Ach, hier ist Jimis Grabstein und dort seine Gitarre. Könnte eine Fender sein. Das macht mich alles ein bisschen traurig. An der früheren Grabstelle hatte man das Gefühl unbeobachtet sein. Es war dort abgeschiedener. Hier ist alles so wuchtig, irgendwie eine Nummer zu groß. Man kann sich ein Mausoleum, ein Grabmal oder ein Museum hinstellen, aber am Ende zählt doch nur die Musik!"

"Willkommen zu unserer Subseattle Tour. Hier bekommt Sie Geschichten zu hören, die auf normalen Stadtrundfahrten nicht erzählt werden. Geschichten von Außenseitern, Geschichten, die niemand kennt. Wir erzählen etwas aus der Musikgeschichte Seattles. Einige dieser Begebenheiten sind ziemlich düster, einige enden mit dem Satz: Und dann starben sie!"

Zweite Station: Wir folgen einer Stadtführung der besonderen Art: der Subseattle Tour. Mitten in Downtown führt uns Lucy Wilma zum ältesten Bauernmarkt der USA, den Pike Place Market. Seine Berühmtheit verdankt der Marktplatz den Leckereien, die dort angeboten werden und den üb-lichen Fast-Food-Fraß vergessen lassen:

"Wir sind hier am Pioneer Square, dem ältesten Teil von Seattle. Zur Rechten sehen Sie den Flecken, der Seattle in zwei Hälften teilt: Auf der einen Seite die Hochkultur, auf der anderen Seite die Subkultur. Auf der Subseattle Tour sprechen wir über Subkultur. Das wird Ihnen Spaß machen!"

Mit Lucy Wilma fahren wird auf einen kleinen Hügel nördlich vom Stadtkern. Hier liegt das Seattle Center, das zur Weltausstellung 1962 errichtet wurde und zu dem das Seattle Opera House, das Pacific Wissenschaftszentrum, zwei Sportarenen, ein Kindermuseum und ein Vergnügungspark gehören. Unübersehbar ist das Wahrzeichen der Stadt, die Space Needle: ein knapp 200 Meter hoher Aussichtsturm mit Restaurant und 360 Grad Ausblick über Seattle. Aber nicht deshalb sind wir. Uns interessieren die 591 Betriebe der darstellenden Künste vom Theater bis zur Oper und Konzertsäle. Seattle, das ist doch die kreative Metropole der USA, klärt uns Lucy Wilma auf. Mit ihrem Tigerhemd, knallroten Lippenstift, ihrer Baskenmütze und Sonnenbrille gibt sie die burschikose Stadtführerin:

"Ray Charles spielte in vielen Clubs der Stadt. Sein erstes Album hat er in "The Black Alps Club" aufgenommen, der liegt Ecke Jack- son und Manor Street. Heute gibt es hier nicht einmal einen Hinweis auf Ray Charles. Damals herrschte in der Musikergewerkschaft Rassentrennung. Das dazu führte, dass die Schwarzen nur in Ihren Clubs spielten. Dass die Musikergewerkschaften nach Rassen getrennt waren, ist ungeheuerlich, förderte aber auch ein enorm kreatives Potenzial. Ray Charles spielte in diesem Klub vor allem Blues, und auch Jimi Hendrix trat hier später auf."

Die Subseattle Tour geht weiter. Mit dabei sind solch markante Stationen wie das Edgewater Hotel an Pier 67, wo die Beatles 1964 durch das Fenster von Zimmer 272 im Puget Sound angelten, das ehemalige Musikgeschäft, in dem Jimi Hendrix Ende der sechziger Jahre seine erste E-Gitarre kaufte oder das Apartmentgebäude aus dem Musikfilm "Singles". Aber auch das Opernhaus aus dem Jahre 1927, in dem Igor Strawinsky einst dirigierte, Ballsäle und Szene-Bars werden von Lucy angefahren. Und dann, ja, dann geht es zum eigentlichen Höhepunkt einer jeden Tour:

"Sie haben jetzt Gelegenheit auszusteigen und sich die Parkbank da draußen anzusehen. Es ist eine Art Denkmal für Kurt Cobain. Sein Haus ist das auf der rechten Seite. Sehen Sie die Bänke? Nagelneu!"

Washington Boulevard Ost 171, direkt am Vieretta Park. Hier wohnt die Seattles Upper-Class. Eine Villa extravaganter als die andere. Dazwischen eine kleine Grünanlage, die auf einem kleinen Hügel liegt, darauf zwei Bänke, von denen sich ein wundervoller Blick auf den Lake Washington bietet. Aber deshalb sind wir nicht hergekommen:

"Wir kommen zweimal täglich hierher, sieben Tage die Woche. Wäh-rend des Sommers sehen wir manchmal Gruppen von 10 bis 15 Leuten, die um die Bänke herumstehen. Das Haus gehörte Kurt Cobain, jetzt ist es eingezäunt und Privatbesitz. Viele schreiben Sprüche an den Zaun, lesen die Inschriften, hören Musik."

Seattle 1994: Die Generation X hatte ihr musikalisches Sprachrohr verloren, Kurt Cobain, der mit Songs wie "Smells like teen spirit" und "All apologies" den Lebensnerv der jungen Leute traf. 15 Jahre später sind wir auf der Suche nach diesem Lebensnerv. Hinter großen Bäumen liegt das ehemalige Anwesen Cobains. Jeden Tag kommen die Pilger. Die Holzlatten der Bänke sind mit Mitteilungen und Liebeserklärungen übersät: Ein Gästebuch aus Holz!

"Es war ein schrecklicher, ein trauriger Tag, einer der schlimm-sten in meinem Leben!"

Erzählt der Cobain-Biograf Charles Cross. Wir haben uns hier auf der Parkbank mit ihm verabredet. Ende der achtziger Jahre arbeitete er als Redakteur beim stadtbekannten Musikmagazin "The Rocket" und wurde damals schnell auf Cobain aufmerksam. Cobain kam häufig in sein Büro, erinnert sich Cross, und brachte Demokassetten mit seiner Musik vorbei. Nachdenklich und melancholisch sitzt Cross neben uns und lässt den Blick über den Lake Washington schweifen:

"Kurts Leiche wurde von einem Elektriker gefunden, und der rief zuerst beim Radio an, bevor er die Polizei informierte. Und die vom Radio riefen bei mir an. In diesem Moment wusste ich, dass es mit diesem unglaublichen Mann zu Ende war. Und dann fing hier in Seattle dieser Medienzirkus an!"

"Hey, gibt es da Graffitis zu sehen? Die Bänke sind wirklich voll geschrieben mit dem Zeug. Die Stadt vergeudet eine Menge Geld, um hier regelmäßig neue Parkbänke aufzustellen. Auf diesen Bänken liegt ein böser Fluch. Schaut mal: Hier liegt eine Feder. Was das ist? Kann ich wirklich nicht erkennen. Ich würde es lieber nicht anfassen. Irgendwie verrückt"

"Das Traurigste an seinem Tod war, dass man seine Stimme vermisste. Ihn singen zu hören, war ein unglaubliches Geschenk. Und wir wollten ihn doch immer wieder hören."

Am nächsten Tag sitzen wir wieder im Taxi. Wir wollen ins Rathaus. Dort habe man sich dem Musikleben besonders angenommen, hat man uns gesagt, seit der Demokrat Greg Nichols zum Bürgermeister gewählt wurde. Unser Fahrer hört Country Music. Er war in Ramstein stationiert, mit Radaranlagen beschäftigt. Ob er Grunge kennen würde? Grunge? Hey, Leute, das ist doch diese depressive Kiffermusik, und Cobain, der hat sich doch umgebracht. Schweigen.

Zur Rechten tauchen erste Hafenanlagen auf. Gegenüber kann man die Werftanlagen von Bremerton erkennen, dort liegen Schiffe der Reserveflotte der U.S. Navy auf Reede.

Über Seattle hängen schwere Gewitterwolken, Donner grollt. Gleich wird es regnen, wie so häufig in der kühlen Hafenstadt. Seattle hat den Ruf eines Regenlochs.

Ob wir das berühmteste Hausboot der Welt kennen würden, fragt unser Taxifahrer? Wir ahnen, worauf der hünenhafte Mann mit dem Schautzer hinaus will. "Sleepless in Seattle - Schlaflos im Seattle". Sein Schwager hätte das Hausboot, auf dem Tom Hanks den verliebten Witwer gespielt hat, weiter verkauft oder zumindest war er daran beteiligt. Wir sollten uns das Boot einmal anschauen. Mitten in der Stadt liegt es am Lake Union. Und drückt uns seine klebrige Visitenkarte in die Hand. Schwager Frank sammelt alles Mögliche: Anekdoten, Radios, Bandmaschinen, alte Schallplatten. Nur Grunge-Platten sammelt er nicht. Schließlich halten wir Downtown. Im 19. Stock eines Hochhausturmes geht unsere Suche weiter.

"Mein Job ist es, aus Seattle einen lebendigen Ort für Musiker zu machen. Seattle soll zur Musikhauptstadt der Welt werden. Wenn man Menschen hier zusammenbringt, dann ist das auch wirtschaftlichen sehr wichtig. Aber wenn man nur die ökonomische Karte spielt, ohne die Kultur zu berücksichtigen, dann ist man wie in einer verschlossenen Muschel gefangen. Das hat überhaupt keinen Wert!"

Wir treffen James Keblas. Der dynamische Endzwanziger ist zuständig für Musikförderung. Denn die Stadt hat die Bedeutung der Musikindustrie als wichtigen Wirtschaftszweig erkannt und eine eigene Behörde gegründet. Keblas ist ihr Direktor und präsentiert stolz seine Zahlen in der Art eines Wirtschaftsprüfers:

"Die Musikindustrie ist sowohl kulturell als auch wirtschaftlich von großer Bedeutung für Seattle. Sie bringt eindrucksvoll zum Ausdruck, wer wir eigentlich sind. Wir halten ein großartiges musikalisches Erbe in Händen, das uns für die Zukunft rüstet. Musik gehört zum 13. größten Industriezweig. 1,2 Milliarden Dollar werden jährlich mit Musik umgesetzt werden. 9000 Arbeitsplätze sind durch die Musikindustrie geschaffen worden. Das ist ein neues Modell für die wirtschaftliche Entwicklung. Nur so kann man Menschen und den Handel für Seattle interessieren. Aber der Grunge ist doch tot?]Keblas: Ok, dann lassen wir ihn wieder auferstehen!"

Seattle ist eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht mit ihrem Image hadert. Das offizielle Seattle tut sich schwer mit der Tatsache, dass Jimi Hendrix an einer Überdosis starb. Drogen und das Ganze kriminelle Umfeld gehören irgendwie zum Rock´n Roll. Genauso ist das mit Kurt Cobain. Das war keine schöne Geschichte.

Sex, Drugs and Rock´n Roll, so richtig passt das nicht in den Masterplan der Kulturverwaltung. Dafür aber outet sich ihr smarter Direktor am Ende des Interviews: Er sei Punkrock-Fan aus gutem Hause!

Schon von Weitem ist es zu erkennen. Direkt neben dem Wahrzeichen der Stadt, der Space Needle, dem heute vergleichsweise mickrig und abgewrackt anmutenden Aussichtsturm, steht ein futuristisch kolossaler Gebäudekomplex: das Experience Music Project. Hier treffen wir Jacob McMurray. Der 37-Jährige arbeitet als Kurator und ist seit 1994 verantwortlich für Ausstellungsgestaltung:

"Unser Museum wurde von Frank O. Gehry entworfen, der bekannt für seine eigensinnige und verrückte Architektur ist. Man muss sich das wie bei Jimi Hendrix vorstellen, der seine Gitarren zertrümmert und zu Holzstapeln aufgetürmt hat: Unser Museum ist sehr kurvenreich, kaum rechte Winkel. Eine wirklich sehr imposante Architektur für Seattle."

Das Haus mit seiner fensterlosen, blau und rot schimmernden Oberflächenfassade wirkt wie ein Raumschiff, das sich aus einem anderen Sonnensystem hierher verirrt hat. Finanziert von Microsoft Gründer Paul Allen wird hier die Geschichte der populären Musik erzählt.

"Alles ist hier multimedial. Aus allen Ecken tönen Geräusche, Musik- und Videoclips. Das im Jahr 2000 fertig gestellte Museum wird vor allem von Touristen besucht. Und die wollen wie wir wissen, warum so viele bekannte Musiker gerade aus Seattle kommen. Meine Theorie ist: In Seattle regnet es ziemlich viel, zehn Monate lang ist es dunkel und trübselig. Da hat man schon mal Langeweile, spielt zum Beispiel Gitarre, trinkt viel. Daraus kann manchmal eine Menge Kreativität entstehen!"

Es ist Abend geworden. Aus Seattle wird eine für US-amerikanische Verhältnisse untypisch lebendige Stadt. Selbst die streng quadratisch angelegte Downtown ist mit ihren ohnehin nicht allzu hohen Türmen aus Büroetagen nach Geschäftsschluss nicht vollkommen ausgestorben. An ihrer Peripherie finden sich Klubs, Diskotheken und Kneipen. Das Nachtleben jenseits des Mainstreams findet vornehmlich im Bezirk Capitol Hill statt, westlich der Innenstadt gelegen.

Dort haben wir uns mit den drei Mitgliedern der Indie Rock Band Kinski verabredet. Den Gitarristen Chris Martin, die Bassistin Lucy Atkinson und den Drummer Barrett Wilke. Sie sitzen in Feierabendstimmung um ihre Biere herum und fragen, wie es um den Krautrock in Deutschland bestellt sei. Chris Martin, mit seinen blonden zotteligen Haaren, sieht aus wie ein Wikinger. Ihm ist das Wort Grunge nicht ganz geheuer:

"Die Leute haben zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Strippen gezogen. Sehr viele dieser Band waren einfach grau-envoll. Als das Grunge-Ding so richtig losging, wurde es richtig schlimm. Die kamen von überall her. Sogar aus Los Angeles kamen Bands, die hier in Seattle unter Vertrag genommen werden wollten. Unmittelbar nach dem Wahnsinnserfolg von Nirvana, versammelten sich hier unglaublich viele schrecklich schlechte Bands."

Was würde er gerne für uns lesen: Kurt Cobain oder Jimi Hendrix? Lieber Jimi Hendrix!

In seinem Song "Room full of mirrors" erzählt Hendrix die Geschichte eines Mannes, der in einer selbstreflexiven Welt gefangen ist, die er als so überwältigend empfindet, dass sie ihn bis in seine Träume hinein verfolgt. Er befreit sich, in dem er die Spiegel zerschlägt, verletzt sich dabei allerdings und wendet sich an einen Engel, der ihm die Freiheit schenken kann.

Unter der Space Needle ist am Abend der Teufel los: Ende August eines jeden Jahres ist Bumbershoot-Time. Dann versammeln sich im Zeichen des Regenschirms Rock und Folkmusiker zum Volksfest mit Hot Dogs am Stiel, Icecream und Softdrinks. Hier lässt sich kein Fan mit Bier und Schnaps volllaufen. Hippie-Eltern mit Nachwuchs sitzen auf Decken. Daneben 50- bis 60-Jährige, ganz in Erinnerung an alte Tage und Bob Dylan, dessen Sohn Jakob auf dem Festival mit Band vertreten ist.

Aus Portland, Oregon kommen die Musiker von Blitzentrapper; sie sind mit bekannt für ihren schrulligen, experimentellen Folkrock. Bassspieler Erik hat lange in Österreich gelebt:

"Ja, die Leute hier sind gut, aber es ist wie auf Rockkonzerten: Die Leute tanzen nicht so viel. Doch kann man sehen, ob sie die Musik mögen oder lieben."

Spürt er noch den Grunge hier in Seattle?

"Nicht mehr. Die Musik, die jetzt aus Seattle kommt, ist ein bisschen mehr leise. Sie ist so wie die von Fleet Foxes. Die Musik von unserem Label Sub Pop ist nicht so stark und schwer und laut, wie es ursprünglich war. Es gibt keinen Star mehr."

Nirvana-Fan war er nie, dafür erinnert sich Erik noch an die richtig wilden Zeiten, als in Seattle der Punk tobte:

"Das ist eher eine alte Band aus Seattle und die heißt "The Human". Es war glaube ich 1984, eine Punkabilly-Band, die für mich ganz berühmt ist. Die haben hier auf dem Bumbershoot-Festival gespielt. Es gibt eine Bühne mit einer Art Wanne und der Sänger hat sie mit Patrol vollgemacht. Er hat mit einem getanzt und die ganze Bühne ist: Up in Flames. Unglaublich, das ist eine echte Punkstory aus Seattle."

Songtexte mag er nicht vorlesen, aber dafür singt uns Erik ein bisschen aus dem Repertoire der Blitzentrapper. Und fügt gleich entschuldigend hinzu: Er sei ja Bassspieler und kein Sänger. Gleich muss auch auf die Bühne.

Das Bumbershoot-Festival ist nicht Woodstock. Gegen 23 Uhr verstummen die letzten Akkorde von Blitzentrapper, friedlich plappernd verlassen die Fans die Wiesen unter der Space Needle und schlendern entlang der Hochbahntrasse Richtung Downtown. Hinter uns lärmt ein Trupp Mittzwanziger: Zwei Kerle mit John Lurie-Hut und ein kurzhaariges Mädchen mit Hornbrille. Sie überholen uns, tänzeln um uns herum, fragen höhnisch, ob wir von der Ostküste kämen. Wir hätten es so eilig. Eine Prügelei liegt in der Luft. Am Ende sollen sie raten, woher wir kommen. Unser komischer Akzent lässt sie auf Holland tippen. Die drei Fans stammen aus dem benachbarten Vancouver, sind regelmäßig in Seattle beim Bumbershoot Festival und haben glasige Augen: In ihrer Thermoskanne schwappt noch etwas Wodka. Wir wollen zusammen eine Pizza essen bei Pedro, einer in der Szene angesagten Imbissbude irgendwo in Capitol Hill. Ein kleiner enger, grell beleuchteter Laden. Auf dem Flachbildschirm über dem Tresen laufen Grunge Klassiker auf You Tube. Einer der Jungs aus Kanada zappt sich durch Green River- und Soundgarden-Videos, dann kommt der ausgemergelte Kurt Cobain vor morbider Friedhofskulisse ins Bild. Wir trinken Limonade. Das Trio aus Vancouver ist müde, die Pizza schmeckt klasse. Morgen geht's wieder zurück nach Hause. Mit einem Gähnen wird das Fazit der Bumbershoot-Reise gezogen: Vancouver ist cooler, besonders nachts. Wir sollen mal vorbeikommen.

Am nächsten Morgen sitzen wir am Schaufenster eines jener Kaffeehäuser, die es in Seattle an fast jeder Straßenecke gibt. Aufgeschäumte Milch, Kaffe mit Vanille-, Zimt- oder Orangengeschmack - Starbucks hat von hier aus seinen Siegeszug durch die Welt angetreten. Die Kette ist zum Symbol der Globalisierung geworden.

Nirvana ist tot, Kurt Cobain ist tot, die Bands der neunziger Jahre gibt es nicht mehr. Mudhoney Mitglieder halten sich mit Lagerjobs über Wasser. Seattle ist zur Normalität zurückgekehrt. Und der Grunge? Wir haben ihn nicht gefunden. In Capitol Hill, den Clubs Downtown wird Rap, Hip Hop und Techno gespielt. Sub Pop verlegt braven Folk Rock mit Retro-Charme. Vom Grunge spricht niemand mehr.

"Ach, was weiß ich. Grunge ist tot, es gab überhaupt keinen Grunge!"