"Das Gute daran ist, dass man einen Gesamtüberblick hat. Ich kann das einfach messen: Wenn der Krebs sich jetzt weiter entwickelt, dann gucke ich, wie alle Proteine sich verändern. Und wenn das alles gut funktioniert, habe ich die Garantie, dass ich das Gesamtsystem auf einmal sehe."

Die Systembiologie will also weg von der zufälligen Betrachtung einzelner Phänomene, hin zur vermeintlich objektiven Vollständigkeit. Genau das soll es möglich machen, die fundamentalen Fragen der Biologie zu beantworten: Wie entstehen Krebs und andere Krankheiten? Wie verändert sich der Stoffwechsel, wenn ein Lebewesen älter wird? Lassen sich geistige Fähigkeiten durch neurobiologische Prozesse erklären? Matthias Mann nennt ein weiteres Beispiel:

"Wir arbeiten an dem Schlafrhythmus. Also wir gucken uns an Mäusen an, wie die Proteine anders sind am Tag als in der Nacht. In diesem Fall sehen wir in großen Datenmengen nach: Gibt es Proteine, die sich im Tag-Nacht-Rhythmus ändern? Also mit einer bestimmten Frequenz, 24 Stunden. Und die - wäre dann die Hypothese - sind irgendwie beteiligt am Schlafrhythmus."

Die Systembiologie will also weg von der zufälligen Betrachtung einzelner Phänomene, hin zur vermeintlich objektiven Vollständigkeit. Genau das soll es möglich machen, die fundamentalen Fragen der Biologie zu beantworten: Wie entstehen Krebs und andere Krankheiten? Wie verändert sich der Stoffwechsel, wenn ein Lebewesen älter wird? Lassen sich geistige Fähigkeiten durch neurobiologische Prozesse erklären? Matthias Mann nennt ein weiteres Beispiel:

"Wir arbeiten an dem Schlafrhythmus. Also wir gucken uns an Mäusen an, wie die Proteine anders sind am Tag als in der Nacht. In diesem Fall sehen wir in großen Datenmengen nach: Gibt es Proteine, die sich im Tag-Nacht-Rhythmus ändern? Also mit einer bestimmten Frequenz, 24 Stunden. Und die - wäre dann die Hypothese - sind irgendwie beteiligt am Schlafrhythmus."

Aristoteles' Erkenntnis ist hochaktuell

Was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein einheitliches Ganzes bildet, das ist offenbar mehr als nur die Summe seiner Bestandteile.

Dieses Zitat von Aristoteles ist für die Systembiologie hochaktuell. Versucht sie doch das, was dem Altmeister der Philosophie gemäß nicht möglich ist: die Bestandteile etwa einer Zelle möglichst vollständig zu messen und aus ihrer Summe auf einen Aspekt des Lebens zu schließen - zum Beispiel auf die Ursache des Schlafrhythmus.

Auch heute fragen Philosophen, ob dieser Ansatz wirklich die erhoffte Erkenntnis bringt. Zum Beispiel Ulrich Krohs. Er hat Biochemie und Philosophie studiert und ist Professor mit dem Schwerpunkt Wissenschaftsphilosophie an der Universität Münster.

"Es ist ein automatisiertes Erfassen und auch ein automatisiertes Durchforsten der erfassten Daten. Ob das zu Erkenntnis führt, bleibt zunächst einmal offen. Die Hoffnung auf der Seite der Biowissenschaften ist natürlich, dass dieses zu genau der gewünschten Erkenntnis über die Zelle führt. Es können Zweifel angemeldet werden daran, wenn man mit einem klassischen Bild darüber, wie Erkenntnis generiert wird, herangeht, wenn man eben sagt: Wir müssen zunächst die Hypothese haben. Aus philosophischer Warte können wir aber durchaus auch erst einmal beobachten, was die Biologen dort machen und die Informatiker - und dann feststellen, ob es nicht doch Erkenntnis ist, was dort generiert wird."

Erst die Hypothese, dann ein Experiment, aus dessen Ergebnis sich eine Erkenntnis ableitet: So haben Forscher gearbeitet, bevor technische Entwicklungen den systembiologischen Ansatz möglich gemacht haben. Bei ihm ist die klassische Reihenfolge auf den Kopf gestellt: Das Experiment steht am Anfang. Zum Beispiel werden die Eiweiße einer Zelle zu verschiedenen Uhrzeiten erfasst. Erst aus dem Ergebnis dieser Versuche kann ein Forscher dann eine neue Hypothese aufstellen: zum Beispiel die, dass ein bestimmtes Eiweiß den Schlafrhythmus steuert. Für die Wissenschaftsphilosophie wirft diese Umkehrung die Frage auf, ob sich so überhaupt grundsätzlich neue Erkenntnisse gewinnen lassen, meint Ulrich Krohs.

"Die automatisierten Methoden liefern standardisierte Verfahren. Die werden angewandt, und dann sind natürlich auch die Ergebnisse in gewisser Weise standardisiert. Nicht im Einzelnen, aber von der Art der Ergebnisse, die man generiert. Ich spreche dort von "convenience experimentation", sozusagen eine bequeme Art, Experimente durchzuführen, in Anlehnung an "convenience food", eine bequeme Art, mit vorgefertigten Materialien eine Mahlzeit herzustellen. Dazu gehören Apparaturen, die von der Industrie bereitgestellt werden, aber auch sogenannte Kits, also biochemische Experimentierbausätze, könnte man sagen, die dann angewandt werden. Das dient zunächst einmal nur der Datengenerierung. Und dann muss man sehen und sieht es auch in vielen Fällen, was die Informatiker aus diesen Daten machen können."

Dieses Zitat von Aristoteles ist für die Systembiologie hochaktuell. Versucht sie doch das, was dem Altmeister der Philosophie gemäß nicht möglich ist: die Bestandteile etwa einer Zelle möglichst vollständig zu messen und aus ihrer Summe auf einen Aspekt des Lebens zu schließen - zum Beispiel auf die Ursache des Schlafrhythmus.

Auch heute fragen Philosophen, ob dieser Ansatz wirklich die erhoffte Erkenntnis bringt. Zum Beispiel Ulrich Krohs. Er hat Biochemie und Philosophie studiert und ist Professor mit dem Schwerpunkt Wissenschaftsphilosophie an der Universität Münster.

"Es ist ein automatisiertes Erfassen und auch ein automatisiertes Durchforsten der erfassten Daten. Ob das zu Erkenntnis führt, bleibt zunächst einmal offen. Die Hoffnung auf der Seite der Biowissenschaften ist natürlich, dass dieses zu genau der gewünschten Erkenntnis über die Zelle führt. Es können Zweifel angemeldet werden daran, wenn man mit einem klassischen Bild darüber, wie Erkenntnis generiert wird, herangeht, wenn man eben sagt: Wir müssen zunächst die Hypothese haben. Aus philosophischer Warte können wir aber durchaus auch erst einmal beobachten, was die Biologen dort machen und die Informatiker - und dann feststellen, ob es nicht doch Erkenntnis ist, was dort generiert wird."

Erst die Hypothese, dann ein Experiment, aus dessen Ergebnis sich eine Erkenntnis ableitet: So haben Forscher gearbeitet, bevor technische Entwicklungen den systembiologischen Ansatz möglich gemacht haben. Bei ihm ist die klassische Reihenfolge auf den Kopf gestellt: Das Experiment steht am Anfang. Zum Beispiel werden die Eiweiße einer Zelle zu verschiedenen Uhrzeiten erfasst. Erst aus dem Ergebnis dieser Versuche kann ein Forscher dann eine neue Hypothese aufstellen: zum Beispiel die, dass ein bestimmtes Eiweiß den Schlafrhythmus steuert. Für die Wissenschaftsphilosophie wirft diese Umkehrung die Frage auf, ob sich so überhaupt grundsätzlich neue Erkenntnisse gewinnen lassen, meint Ulrich Krohs.

"Die automatisierten Methoden liefern standardisierte Verfahren. Die werden angewandt, und dann sind natürlich auch die Ergebnisse in gewisser Weise standardisiert. Nicht im Einzelnen, aber von der Art der Ergebnisse, die man generiert. Ich spreche dort von "convenience experimentation", sozusagen eine bequeme Art, Experimente durchzuführen, in Anlehnung an "convenience food", eine bequeme Art, mit vorgefertigten Materialien eine Mahlzeit herzustellen. Dazu gehören Apparaturen, die von der Industrie bereitgestellt werden, aber auch sogenannte Kits, also biochemische Experimentierbausätze, könnte man sagen, die dann angewandt werden. Das dient zunächst einmal nur der Datengenerierung. Und dann muss man sehen und sieht es auch in vielen Fällen, was die Informatiker aus diesen Daten machen können."

Die Informatik ist zur Hilfswissenschaft der Systembiologie geworden

Der Informatik kommt heute eine Schlüsselrolle in der Biologie zu. Wenn 20.000 Gene und Hunderttausende Proteine zugleich untersucht werden, dann zwingt schon der schiere Umfang an Daten zur Auswertung per Computer. Zu den Aufgaben von Bioinformatikern gehört es außerdem, die Ergebnisse aus dem Labor so darzustellen, dass sinnvolle Strukturen in den Millionen von Messwerten sichtbar werden. Doch das wird immer schwieriger, stellt Hans-Werner Mewes fest, Professor am Helmholtz-Zentrum München und einer der Bioinformatik-Pioniere in Deutschland.

"Was das Problem der Komplexität in den Daten ist, dass wir nicht wissen: Welche sind die richtigen Fragen, die wir an die Daten stellen? Das heißt, wenn wir Organismen, biologische Systeme, mit verschiedenen Technologien, die alle viele Daten generieren, anschauen, dann sehen wir die Erkenntnis nicht mehr im Wald der Daten."

Hat sich die Biologie also verrannt - ist sie dem rasanten technischen Fortschritt blind gefolgt wie die Kinder dem Rattenfänger von Hameln und hat dabei das große Ganze aus dem Auge verloren? Oder ist sie gerade diesem Ziel, der Frage: Was ist eigentlich Leben, heute näher denn je, weil sie erstmals die Natur in ihrer ganzen Komplexität beschreiben kann? Im Moment hat niemand eine Antwort auf diese Frage. Sie wird davon abhängen, ob es gelingt, die komplexen Netzwerke nicht nur zu entwirren, sondern auch zu verstehen. Die zahllosen neuen Einzelergebnisse also einzuordnen in das bereits vorhandene Wissen.

"Das ist das eigentliche Problem, dass wir damit auch kognitiv nicht mehr umgehen können. Wenn ich die Ergebnisse eines Experiments sehe und frage mich: Wer hat denn mal etwas Ähnliches gemacht - dazu habe ich weder die Zeit noch die Möglichkeiten. Und hier müssen wir uns überlegen, wie wir mit der sogenannten "large scale"-Biologie (umgehen), die wir brauchen, um Krankheiten, den Prozess des Alterns, die ganz großen Herausforderungen der Gesellschaft zu beantworten. Und ich glaube, wir müssen im Moment mal … nicht anhalten, das wird nicht gehen. Aber es ist ganz wichtig, mal über Konzepte nachzudenken."

"Die Kollegs der Kartografen erstellten eine Karte des Reichs, die die Größe des Reichs besaß und sich mit ihm in jedem Punkt deckte. Die nachfolgenden Geschlechter, die dem Studium der Kartografie nicht mehr so ergeben waren, waren der Ansicht, diese ausgedehnte Karte sei unnütz."

"Was das Problem der Komplexität in den Daten ist, dass wir nicht wissen: Welche sind die richtigen Fragen, die wir an die Daten stellen? Das heißt, wenn wir Organismen, biologische Systeme, mit verschiedenen Technologien, die alle viele Daten generieren, anschauen, dann sehen wir die Erkenntnis nicht mehr im Wald der Daten."

Hat sich die Biologie also verrannt - ist sie dem rasanten technischen Fortschritt blind gefolgt wie die Kinder dem Rattenfänger von Hameln und hat dabei das große Ganze aus dem Auge verloren? Oder ist sie gerade diesem Ziel, der Frage: Was ist eigentlich Leben, heute näher denn je, weil sie erstmals die Natur in ihrer ganzen Komplexität beschreiben kann? Im Moment hat niemand eine Antwort auf diese Frage. Sie wird davon abhängen, ob es gelingt, die komplexen Netzwerke nicht nur zu entwirren, sondern auch zu verstehen. Die zahllosen neuen Einzelergebnisse also einzuordnen in das bereits vorhandene Wissen.

"Das ist das eigentliche Problem, dass wir damit auch kognitiv nicht mehr umgehen können. Wenn ich die Ergebnisse eines Experiments sehe und frage mich: Wer hat denn mal etwas Ähnliches gemacht - dazu habe ich weder die Zeit noch die Möglichkeiten. Und hier müssen wir uns überlegen, wie wir mit der sogenannten "large scale"-Biologie (umgehen), die wir brauchen, um Krankheiten, den Prozess des Alterns, die ganz großen Herausforderungen der Gesellschaft zu beantworten. Und ich glaube, wir müssen im Moment mal … nicht anhalten, das wird nicht gehen. Aber es ist ganz wichtig, mal über Konzepte nachzudenken."

"Die Kollegs der Kartografen erstellten eine Karte des Reichs, die die Größe des Reichs besaß und sich mit ihm in jedem Punkt deckte. Die nachfolgenden Geschlechter, die dem Studium der Kartografie nicht mehr so ergeben waren, waren der Ansicht, diese ausgedehnte Karte sei unnütz."

Ist die Natur zu komplex für den Verstand des Menschen?

Der Schriftsteller Jorge Luis Borges entwirft in seiner 1960 erschienenen Parabel "Von der Strenge der Wissenschaft" das Gedankenspiel einer Landkarte im Maßstab 1:1. Die Biologie scheint etwas Ähnliches anzustreben - sie ist derzeit dabei, alle nur denkbaren Daten zu den Lebensvorgängen zusammenzutragen. Doch ihnen könnte ein ähnliches Schicksal beschieden sein wie der Landkarte bei Borges: Weil niemand etwas von ihr hat, wird sie vernachlässigt und ist dem Untergang geweiht. Wie soll die Biologie also mit der Komplexität umgehen, die sie in der Natur antrifft? Der Wissenschaftsphilosoph Ulrich Krohs von der Universität Münster schlägt vor: Die Komplexität reduzieren - um der Erkenntnis willen.

"Zum einen kann Komplexität aufseiten der Daten reduziert werden. Das finden wir im Prinzip durch die bereits angesprochenen automatisierten Methoden: Es werden eben nur noch einzelne Schnappschüsse aneinandergereiht und nicht mehr die einzelnen Prozesse nachverfolgt. Das heißt, da geht Komplexität sicherlich verloren im Bereich der Messung. Und so schade das wirkt, diese Komplexität zu verlieren, so notwendig ist es, um überhaupt modellieren zu können. Die zweite Art, Komplexität zu reduzieren, wäre, dass man sich aus dem komplexen System Teilsysteme herausgreift, die weniger komplex sind, diese einzeln modelliert und dann versucht, diese hinterher wieder zusammenzusetzen. Da bleibt sicher auch einiges an gewünschter Erklärungskraft auf der Strecke. Und es zeigt andererseits vielleicht, dass wir mit unseren Erklärungen an Grenzen stoßen."

Beide Optionen sind für Wissenschaftler zwar letztlich nicht befriedigend. Andererseits hat die Wissenschaft schon immer vereinfacht, hat Modelle benutzt, um komplexe Phänomene verständlich zu machen. Matthias Mann vom Max-Planck-Institut für Biochemie hält das Modellieren der Vorgänge in der Zelle für einen Ansatz, der durchaus zu Erkenntnis führen kann - eben weil dieses Ziel mit einer Landkarte im Maßstab 1:1 nicht zu erreichen ist.

"Es ist natürlich erst einmal eine Karikatur der Wirklichkeit, weil es nur bestimmte Züge dieser Zelle abbildet. Natürlich ist ein Gleichungssystem nicht die Zelle. Da kann man hoffentlich einige Wirkungsmechanismen abbilden, aber es wird nie die Wirklichkeit sein. Dann wäre es wahrscheinlich auch so kompliziert, dass das menschliche Verständnis auch wieder nicht da wäre. Wenn ich eine komplizierte Zelle habe, die ich nicht verstehe, oder ich habe ein kompliziertes Gleichungssystem, das ich als Mensch auch nicht verstehe, dann ist ja auch nicht viel gewonnen. Das ist ja auch nicht der Sinn des Modells, sondern man hat ja bestimmte Fragen: ob ein Medikament funktionieren wird, oder was die Rolle eines bestimmten Proteins oder Gens ist, und das kann man schon mit einem relativ hölzernen Modell beantworten."

Wenn Schüler im Chemieunterricht lernen, dass Elektronen um einen Atomkern kreisen, ist das ebenfalls eine modellhafte Darstellung. Sie trifft in der Wirklichkeit so nicht zu, aber sie ist auch nicht völlig falsch - und vor allem anschaulich. Etwas Vergleichbares wird jedoch in der Biologie möglicherweise nicht gelingen, vermutet der Bioinformatiker Hans-Werner Mewes.

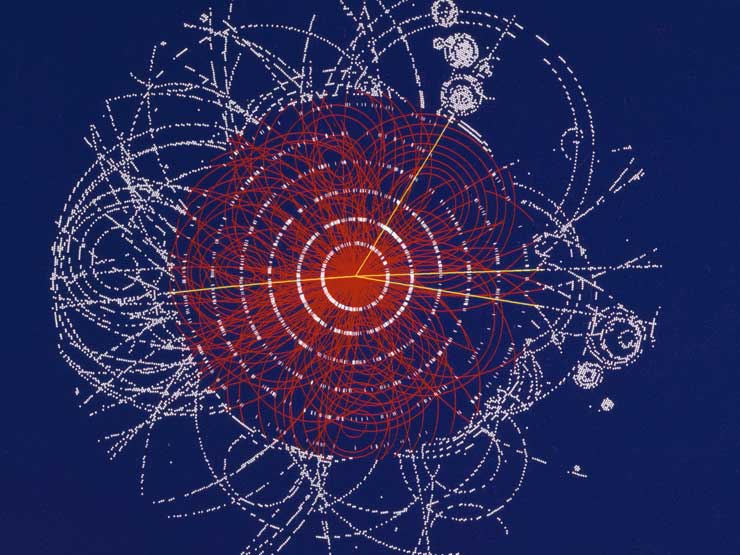

"Wir müssen in der Biologie uns verabschieden von der Anschaulichkeit. Bisher haben wir immer versucht, einfache Diagramme zu zeichnen, Bilder zu malen - das sieht man in sehr vielen Publikationen. Das ist, denke ich, nicht mehr möglich, wenn wir wirklich komplexe Systeme erfassen. Die Physik hat das längst hinter sich. Dort redet niemand mehr von der Anschaulichkeit des Higgs-Bosons und welcher Erkenntnisse auch immer. Ich glaube, die Zeit der Biologie, in mehr abstrakter Funktionalität zu denken, ist angesagt. Denn es sind Netzwerke, die immer aus 50, 60 Komponenten bestehen, wenn wir einzelne Module angucken. Und die lassen sich nicht mehr kognitiv und verständlich darstellen."

"Zum einen kann Komplexität aufseiten der Daten reduziert werden. Das finden wir im Prinzip durch die bereits angesprochenen automatisierten Methoden: Es werden eben nur noch einzelne Schnappschüsse aneinandergereiht und nicht mehr die einzelnen Prozesse nachverfolgt. Das heißt, da geht Komplexität sicherlich verloren im Bereich der Messung. Und so schade das wirkt, diese Komplexität zu verlieren, so notwendig ist es, um überhaupt modellieren zu können. Die zweite Art, Komplexität zu reduzieren, wäre, dass man sich aus dem komplexen System Teilsysteme herausgreift, die weniger komplex sind, diese einzeln modelliert und dann versucht, diese hinterher wieder zusammenzusetzen. Da bleibt sicher auch einiges an gewünschter Erklärungskraft auf der Strecke. Und es zeigt andererseits vielleicht, dass wir mit unseren Erklärungen an Grenzen stoßen."

Beide Optionen sind für Wissenschaftler zwar letztlich nicht befriedigend. Andererseits hat die Wissenschaft schon immer vereinfacht, hat Modelle benutzt, um komplexe Phänomene verständlich zu machen. Matthias Mann vom Max-Planck-Institut für Biochemie hält das Modellieren der Vorgänge in der Zelle für einen Ansatz, der durchaus zu Erkenntnis führen kann - eben weil dieses Ziel mit einer Landkarte im Maßstab 1:1 nicht zu erreichen ist.

"Es ist natürlich erst einmal eine Karikatur der Wirklichkeit, weil es nur bestimmte Züge dieser Zelle abbildet. Natürlich ist ein Gleichungssystem nicht die Zelle. Da kann man hoffentlich einige Wirkungsmechanismen abbilden, aber es wird nie die Wirklichkeit sein. Dann wäre es wahrscheinlich auch so kompliziert, dass das menschliche Verständnis auch wieder nicht da wäre. Wenn ich eine komplizierte Zelle habe, die ich nicht verstehe, oder ich habe ein kompliziertes Gleichungssystem, das ich als Mensch auch nicht verstehe, dann ist ja auch nicht viel gewonnen. Das ist ja auch nicht der Sinn des Modells, sondern man hat ja bestimmte Fragen: ob ein Medikament funktionieren wird, oder was die Rolle eines bestimmten Proteins oder Gens ist, und das kann man schon mit einem relativ hölzernen Modell beantworten."

Wenn Schüler im Chemieunterricht lernen, dass Elektronen um einen Atomkern kreisen, ist das ebenfalls eine modellhafte Darstellung. Sie trifft in der Wirklichkeit so nicht zu, aber sie ist auch nicht völlig falsch - und vor allem anschaulich. Etwas Vergleichbares wird jedoch in der Biologie möglicherweise nicht gelingen, vermutet der Bioinformatiker Hans-Werner Mewes.

"Wir müssen in der Biologie uns verabschieden von der Anschaulichkeit. Bisher haben wir immer versucht, einfache Diagramme zu zeichnen, Bilder zu malen - das sieht man in sehr vielen Publikationen. Das ist, denke ich, nicht mehr möglich, wenn wir wirklich komplexe Systeme erfassen. Die Physik hat das längst hinter sich. Dort redet niemand mehr von der Anschaulichkeit des Higgs-Bosons und welcher Erkenntnisse auch immer. Ich glaube, die Zeit der Biologie, in mehr abstrakter Funktionalität zu denken, ist angesagt. Denn es sind Netzwerke, die immer aus 50, 60 Komponenten bestehen, wenn wir einzelne Module angucken. Und die lassen sich nicht mehr kognitiv und verständlich darstellen."

Wissenschaftler lieben es klare Muster zu verwenden. Die Natur nicht.

Das wirft die Frage nach der Relevanz der Systembiologie auf. Wozu sollte sich die Gesellschaft eine Forschungsrichtung leisten, deren Ergebnisse aus prinzipiellen Gründen den menschlichen Geist überfordern? Ähnlich wie die Physiker verweisen auch die Biologen auf das, "was die Welt im Innersten zusammenhält". Und sie versprechen praktischen Nutzen ihrer Forschung - neue Medikamente und Behandlungsverfahren zum Beispiel gegen Krebs oder Demenzkrankheiten. Und weniger Tierversuche, sagt Matthias Mann vom Max-Planck-Institut für Biochemie:

"Man verspricht sich davon, dass man ein Modell hat von der Zelle, aber im Computer. Und dann kann man dieses Modell befragen. Man muss nicht immer einen Versuch machen, sondern man kann sich was überlegen und das dann simulieren im Computer. Dann sieht man, was passiert, so muss man nur noch ab und zu einen Versuch machen. Das könnte eine Krebszelle sein, dann sehe ich in der Tat, dass da bestimmte Treiberproteine sind, die diesen Krebs vorantreiben. Dann kann ich in meinem Modell versuchen, was passiert, wenn ich dieses Protein ausschalte. Das wäre noch der einfachste Fall. Man kann auch fragen: Welche fünf Proteine muss ich ausschalten, damit ich den Krebs am Besten treffe."

Eingehalten hat die Systembiologie ihre Versprechen bisher allerdings nicht. Kein einziges neues Arzneimittel ist als Ergebnis dieser Forschungsrichtung entwickelt worden.

"Wissenschaftler lieben es, elegante, klare Muster zu verwenden. Die Natur nicht. Sie ist ihrem Wesen nach unordentlich. Die natürliche Selektion ist ein langer, von Zufällen geprägter Prozess. Warum sollte dann das, was dabei herauskommt, so sein, wie wir mit unseren logischen Gedanken ein erfolgreiches lebendes System aufbauen würden?"

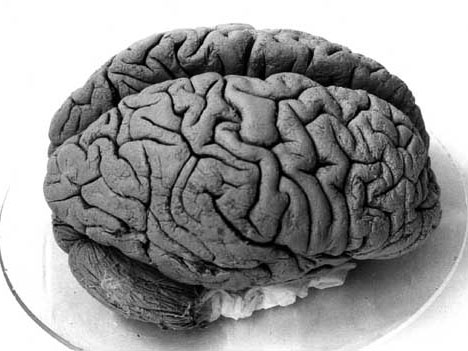

… schreibt der britische Physiologe Denis Noble, einer der Begründer der Systembiologie. Eine Erkenntnis können die Forscher den Datenbergen tatsächlich jetzt schon entnehmen: Die Natur ist viel komplizierter, als sie sich das vorgestellt hatten. Kaum konnten Wissenschaftler die Verknüpfungen der Nervenzellen im Gehirn wenigstens im Groben sichtbar machen, schon zeigte sich: Unser Denkorgan wandelt sich ständig - viel häufiger und viel rascher, als das Hirnforscher noch vor zehn Jahren vermutet hatten. Das gilt ähnlich für die Gene: Auch sie sind nicht die unveränderliche Blaupause für unseren Körper, die man nur einmal zu entziffern braucht, um sie zu verstehen. Matthias Mann vom Max-Planck-Institut für Biochemie:

"Jetzt sehen wir halt, wie kompliziert das ist. Diese ganze Komplexität ist erst in den letzten fünf Jahren so richtig uns selber klar geworden in der Biologie, und das wird sich auch in der Gesellschaft dann verbreiten. Also dass man nicht immer diese vereinfachenden Zusammenhänge hat, dass also jemand ein Gen für dies oder das hat, oder dass wir überhaupt stark genetisch bestimmt sind, was auch wieder völliger Quatsch ist. Also es ist wesentlich komplizierter. Man sieht zum Beispiel, dass das Genom nicht alles ist; gerade mit unserer Fachrichtung sieht man das, dass es sehr plastisch ist und man es sehr beeinflussen kann."

Die Naturwissenschaftler sind vorsichtiger geworden, wenn es um plausible kausale Zusammenhänge geht. Ein Beispiel: Viele Alkoholabhängige tragen eine bestimmte Genvariante - doch das bedeutet erst einmal gar nichts, räumen die Forscher heute ein. Jedenfalls nicht, dass es ein Gen für Alkoholismus gäbe, wie sie es in den 90er-Jahren behauptet haben. Denn Korrelationen sagen nichts über Kausalität aus - auch das haben Biologen im Dialog mit Philosophen wie Ulrich Krohs gelernt.

"Aus philosophischer Warte interessiert mich natürlich gerade dieser Dialog: zu lernen, was Biologen über die von untersuchten Systeme für Aussagen machen, wie weit sie kommen in der Analyse von Lebensprozessen und mit welchen Erkenntniswerkzeugen sie dieses tun. Selbstverständlich lernt die Philosophie davon. Umgekehrt erlaubt sich die Philosophie, aus dem Gelernten den Biowissenschaften Hinweise zu geben, wie sie ihre Erkenntnisprozesse vielleicht verbessern können, wie sie aber vor allem nicht überstrapazieren, was sie an Erkenntnissen gewinnen aus ihren Experimenten."

"Man verspricht sich davon, dass man ein Modell hat von der Zelle, aber im Computer. Und dann kann man dieses Modell befragen. Man muss nicht immer einen Versuch machen, sondern man kann sich was überlegen und das dann simulieren im Computer. Dann sieht man, was passiert, so muss man nur noch ab und zu einen Versuch machen. Das könnte eine Krebszelle sein, dann sehe ich in der Tat, dass da bestimmte Treiberproteine sind, die diesen Krebs vorantreiben. Dann kann ich in meinem Modell versuchen, was passiert, wenn ich dieses Protein ausschalte. Das wäre noch der einfachste Fall. Man kann auch fragen: Welche fünf Proteine muss ich ausschalten, damit ich den Krebs am Besten treffe."

Eingehalten hat die Systembiologie ihre Versprechen bisher allerdings nicht. Kein einziges neues Arzneimittel ist als Ergebnis dieser Forschungsrichtung entwickelt worden.

"Wissenschaftler lieben es, elegante, klare Muster zu verwenden. Die Natur nicht. Sie ist ihrem Wesen nach unordentlich. Die natürliche Selektion ist ein langer, von Zufällen geprägter Prozess. Warum sollte dann das, was dabei herauskommt, so sein, wie wir mit unseren logischen Gedanken ein erfolgreiches lebendes System aufbauen würden?"

… schreibt der britische Physiologe Denis Noble, einer der Begründer der Systembiologie. Eine Erkenntnis können die Forscher den Datenbergen tatsächlich jetzt schon entnehmen: Die Natur ist viel komplizierter, als sie sich das vorgestellt hatten. Kaum konnten Wissenschaftler die Verknüpfungen der Nervenzellen im Gehirn wenigstens im Groben sichtbar machen, schon zeigte sich: Unser Denkorgan wandelt sich ständig - viel häufiger und viel rascher, als das Hirnforscher noch vor zehn Jahren vermutet hatten. Das gilt ähnlich für die Gene: Auch sie sind nicht die unveränderliche Blaupause für unseren Körper, die man nur einmal zu entziffern braucht, um sie zu verstehen. Matthias Mann vom Max-Planck-Institut für Biochemie:

"Jetzt sehen wir halt, wie kompliziert das ist. Diese ganze Komplexität ist erst in den letzten fünf Jahren so richtig uns selber klar geworden in der Biologie, und das wird sich auch in der Gesellschaft dann verbreiten. Also dass man nicht immer diese vereinfachenden Zusammenhänge hat, dass also jemand ein Gen für dies oder das hat, oder dass wir überhaupt stark genetisch bestimmt sind, was auch wieder völliger Quatsch ist. Also es ist wesentlich komplizierter. Man sieht zum Beispiel, dass das Genom nicht alles ist; gerade mit unserer Fachrichtung sieht man das, dass es sehr plastisch ist und man es sehr beeinflussen kann."

Die Naturwissenschaftler sind vorsichtiger geworden, wenn es um plausible kausale Zusammenhänge geht. Ein Beispiel: Viele Alkoholabhängige tragen eine bestimmte Genvariante - doch das bedeutet erst einmal gar nichts, räumen die Forscher heute ein. Jedenfalls nicht, dass es ein Gen für Alkoholismus gäbe, wie sie es in den 90er-Jahren behauptet haben. Denn Korrelationen sagen nichts über Kausalität aus - auch das haben Biologen im Dialog mit Philosophen wie Ulrich Krohs gelernt.

"Aus philosophischer Warte interessiert mich natürlich gerade dieser Dialog: zu lernen, was Biologen über die von untersuchten Systeme für Aussagen machen, wie weit sie kommen in der Analyse von Lebensprozessen und mit welchen Erkenntniswerkzeugen sie dieses tun. Selbstverständlich lernt die Philosophie davon. Umgekehrt erlaubt sich die Philosophie, aus dem Gelernten den Biowissenschaften Hinweise zu geben, wie sie ihre Erkenntnisprozesse vielleicht verbessern können, wie sie aber vor allem nicht überstrapazieren, was sie an Erkenntnissen gewinnen aus ihren Experimenten."