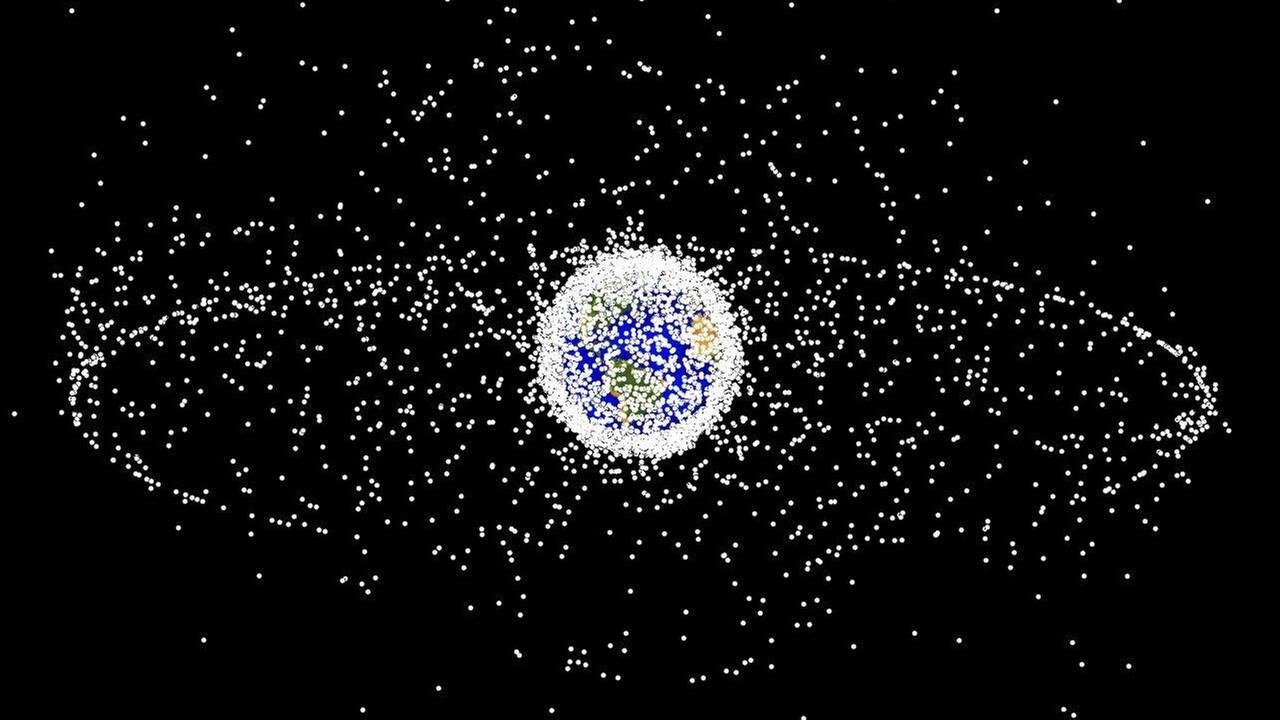

Geschätzt 170 Millionen Trümmerteile von Satelliten und Raketen rasen um die Erde. Darunter etwa 23.000 Teile, die größer als zehn Zentimeter sind. Trotz zahlreicher Ideen gibt es noch keine funktionierende Müllabfuhr im All. Dabei funktioniert die Entsorgung abgeschalteter Satelliten theoretisch ganz einfach: Die Erdanziehungskraft bremst sie ab und holt sie immer näher zurück zur Erde, bis sie schließlich in der Atmosphäre verglühten. Doch nur bei knapp der die Hälfte der Satelliten gelingt das.

"Je nach Bahnhöhe wirkt die Erdanziehungskraft unterschiedlich stark", erklärt Dr. Holger Krag, Leiter des Büros für Weltraumschrott bei der ESA. "In 400 Kilometern Höhe kann sich ein Objekt für ungefähr ein Jahr halten, bis es abgebremst wird und dann eventuell verglüht. In 600 Kilometern sind es ca. 25 Jahre, in 800 Kilometern 200. In 1000 Kilometern ist die Atmosphäre quasi nicht mehr vorhanden und die Objekte bleiben ewig dort."

Kontrollierter Absturz nur in 60 Prozent der Fälle

Wenn Satelliten in dieser Höhe unterwegs sind, ist ein ungewöhnlich starkes Manöver nötig, um die Objekte näher zur Erde zu bringen. Doch Satelliten, die schon fünf bis zehn Jahre im All sind, können das gerade am Ende ihrer "Lebenszeit" nicht mehr zuverlässig leisten. Daher wird nur in 60 Prozent aller Fälle so ein Manöver durchgeführt.

Ein italienisches Unternehmen hat nun ein kleines, würfelförmiges Aufräum-Modul namens "Disat" entwickelt, das ein "Meilenstein im Umgang mit Müll im All" sein soll. Das 30 mal 10 mal 10 Zentimeter Gerät soll künftig auf jedem neuen Satellit installiert werden. Es kann unabhängig angesteuert werden und den toten Satelliten mit einem Motor aus festem Treibstoff zurück zur Erde bringen. Künftig soll das ein komplexes Modul mit diversen Triebwerken übernehmen. Aktuell wird ein solcher Feststoffmotor erstmals im All an sogenannten CubeSats (Kleinst-Sateliten) getestet.

Ein schwieriger, aber notwendiger Technologiesprung

"Die Raumfahrt ist relativ konservativ", erklärt Holger Krag. "Hier einen Technologiesprung zu unternehmen ist schwierig, aber dringend notwendig. Denn es stellt sich immer mehr heraus, dass das All ohne solche zusätzlichen Kamikaze-Modul nicht sauber zu halten ist."

Zwar gibt es weiterhin Konzepte, Weltraumschrott mit Hilfe von Greifarmen und Netzen wieder einzufangen. Schließlich gibt es bereits jetzt genug Flugobjekte aus den vergangenen Jahrzehnten, die nicht mehr kontrollierbar sind und sehr lange im All bleiben werden. Diese Technologie wäre für auch für das sogenannte "In-Orbit-Servicing" hilfreich, um Flugobjekte im All zu reparieren, zu betanken oder zu manipulieren.

Die Entsorgung mit bordeigenen Mitteln, solange man den Satellit noch unter Kontrolle hat, müsse aber Vorrang haben, findet Karg. Das sei auch effizienter und deutlich günstiger. Wichtig sei jedoch, dass alle Raumfahrt betreibenden Nationen Vorgaben, Weltraumschrott zuverlässig zu vermeiden, in bindendes Recht gießen. Bisher gebe es nur unverbindliche Richtlinien.