Pro: Klaus Pfeffer, Essener Generalvikar

Klaus Pfeffer, Generalvikar in Essen, sagt: So wie bisher kann es beim Thema Missbrauch nicht weitergehen. Er ist überzeugt vom ehrlichen Aufklärungswillen der katholischen Kirche:

"Ja, weil es in der katholischen Kirche Verantwortliche und viele andere Menschen gibt, die verstanden haben, dass die Missbrauchsfälle nicht nur Verbrechen zahlreicher Einzeltäter sind, sondern tiefer liegende Ursachen haben, die mit Strukturen und Lehren der Kirche und auch mit manchen theologischen Überhöhungen zu tun haben.

Zugleich gibt es viele Kräfte in der Kirche, die das so nicht sehen wollen und die mit großer Angst und Abwehr auf die gegenwärtigen Debatten reagieren. Ich bin aber überzeugt, dass die Entwicklung zu mehr Aufklärung, Aufarbeitung und den nötigen Konsequenzen nicht aufzuhalten ist. Dazu tragen vor allem die Betroffenen selbst und ihre Unterstützer bei, die ihre Leidensgeschichten offenlegen und unsere Kirche mit der Wahrheit konfrontieren, dass sehr vieles bei uns nicht stimmt."

Zugleich gibt es viele Kräfte in der Kirche, die das so nicht sehen wollen und die mit großer Angst und Abwehr auf die gegenwärtigen Debatten reagieren. Ich bin aber überzeugt, dass die Entwicklung zu mehr Aufklärung, Aufarbeitung und den nötigen Konsequenzen nicht aufzuhalten ist. Dazu tragen vor allem die Betroffenen selbst und ihre Unterstützer bei, die ihre Leidensgeschichten offenlegen und unsere Kirche mit der Wahrheit konfrontieren, dass sehr vieles bei uns nicht stimmt."

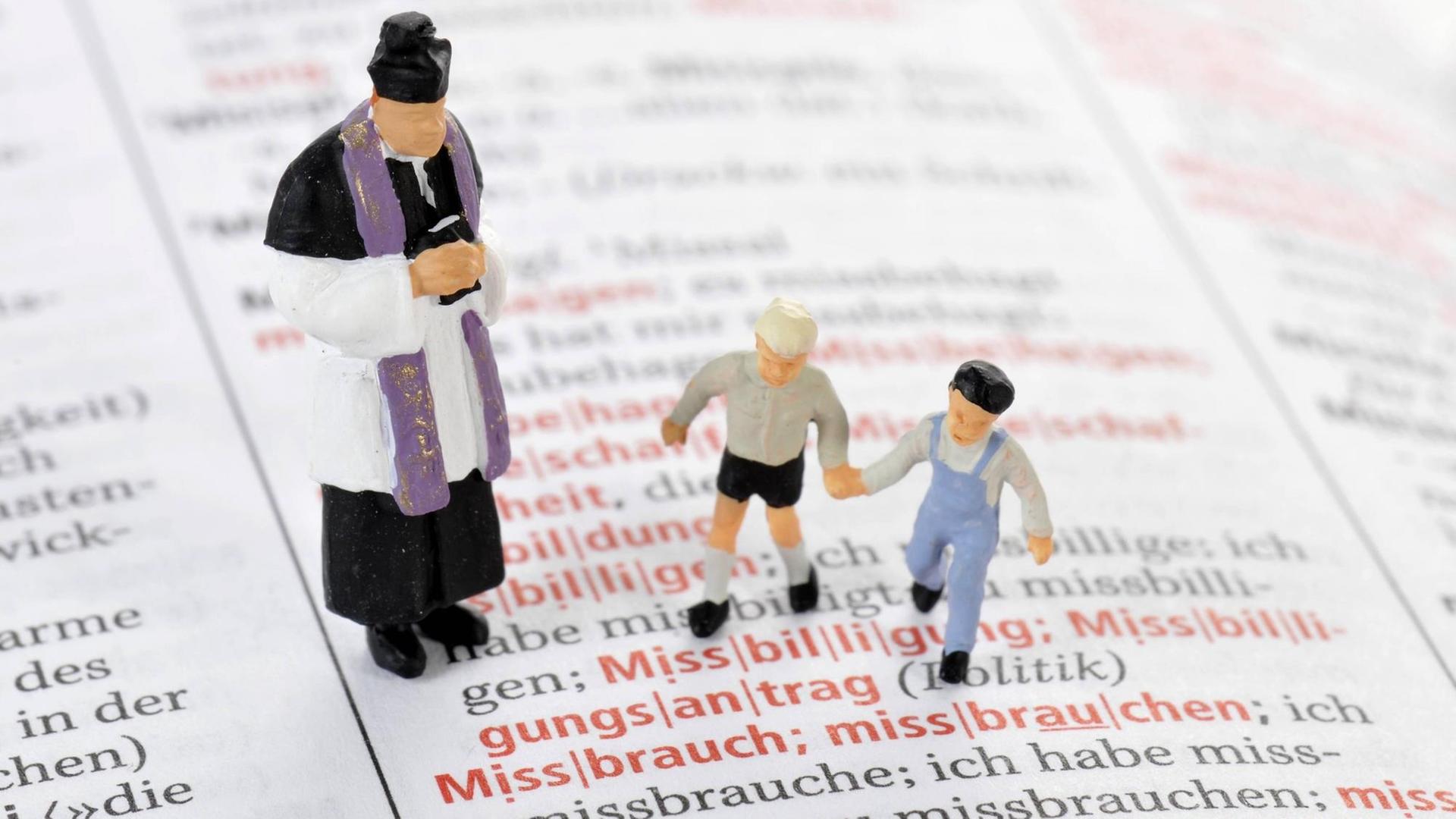

Contra: Thomas Schnitzler, Missbrauchsopfer

Thomas Schnitzler, Missbrauchsopfer, glaubt nicht an den ehrlichen Aufklärungswillen, dafür hat er zu viel Abweisung erfahren. Er meint:

"Seit 2010 bin ich Sprecher der 'Missbrauchsopfer im Bistum Trier', genannt MissBiT. Die Streitfrage dieser Sendung, ob die katholische Kirche wirklich aufklären will, beschäftigt mich seither - aus einer doppelten persönlichen Motivation.

Zum einen die eigene Erfahrung als Missbrauchsopfer Mitte der 1960er-Jahre. Zusammen mit fünf Ex-Messdienern kontaktierte ich als einer der ersten bekennenden Opfer den zuständigen Diözesanbeauftragten – wenige Wochen vor der Ernennung unseres Bischofs Dr. Ackermann zum Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz. Von Anbeginn ging es uns vor allem um Aufklärung.

Als forschender und lehrender Historiker – das zweite persönliche Motiv – weiß ich von der Zählebigkeit kollektiver Verdrängungsmechanismen. Die Aufklärungsbereitschaft der katholischen Kirche sehe ich ebenso kritisch als Gutachter einer Clearingstelle bei dem Bundesfonds Sexueller Missbrauch. In diesem Gremium beraten wir auch über Hilfeanträge von Missbrauchsopfern der katholischen Kirche.

Von daher sage ich entschieden: Nein, die Kirche will nicht aufklären. Aufklärungsbemühungen sind in dem grundlegenden Selbstverständnis der klerikal-hierarchischen Amtskirche seit jeher nicht angelegt. Dies belegen unsere nunmehr neunjährigen Erfahrungen.

Konkrete Anfragen und Bitten wurden entweder ignoriert oder verschleppt, so unter anderem: Anträge auf Einsichten in die Personalakten der Täter, Vorschläge für offene Diskussionsforen - und nicht zuletzt mögliche Kontaktvermittlungen zu den 442 laut der MHG-Studie im Bistum Trier bisher ermittelten Missbrauchsopfern. Statt Rücksprachen mit unserem Betroffenenbündnis bevorzugt Dr. Ackermann weiterhin – entgegen der aktuellen Expertenempfehlungen - exklusive Beratungsgespräche mit seinen Klerikern hinter verschlossenen Türen."

Zum einen die eigene Erfahrung als Missbrauchsopfer Mitte der 1960er-Jahre. Zusammen mit fünf Ex-Messdienern kontaktierte ich als einer der ersten bekennenden Opfer den zuständigen Diözesanbeauftragten – wenige Wochen vor der Ernennung unseres Bischofs Dr. Ackermann zum Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz. Von Anbeginn ging es uns vor allem um Aufklärung.

Als forschender und lehrender Historiker – das zweite persönliche Motiv – weiß ich von der Zählebigkeit kollektiver Verdrängungsmechanismen. Die Aufklärungsbereitschaft der katholischen Kirche sehe ich ebenso kritisch als Gutachter einer Clearingstelle bei dem Bundesfonds Sexueller Missbrauch. In diesem Gremium beraten wir auch über Hilfeanträge von Missbrauchsopfern der katholischen Kirche.

Von daher sage ich entschieden: Nein, die Kirche will nicht aufklären. Aufklärungsbemühungen sind in dem grundlegenden Selbstverständnis der klerikal-hierarchischen Amtskirche seit jeher nicht angelegt. Dies belegen unsere nunmehr neunjährigen Erfahrungen.

Konkrete Anfragen und Bitten wurden entweder ignoriert oder verschleppt, so unter anderem: Anträge auf Einsichten in die Personalakten der Täter, Vorschläge für offene Diskussionsforen - und nicht zuletzt mögliche Kontaktvermittlungen zu den 442 laut der MHG-Studie im Bistum Trier bisher ermittelten Missbrauchsopfern. Statt Rücksprachen mit unserem Betroffenenbündnis bevorzugt Dr. Ackermann weiterhin – entgegen der aktuellen Expertenempfehlungen - exklusive Beratungsgespräche mit seinen Klerikern hinter verschlossenen Türen."