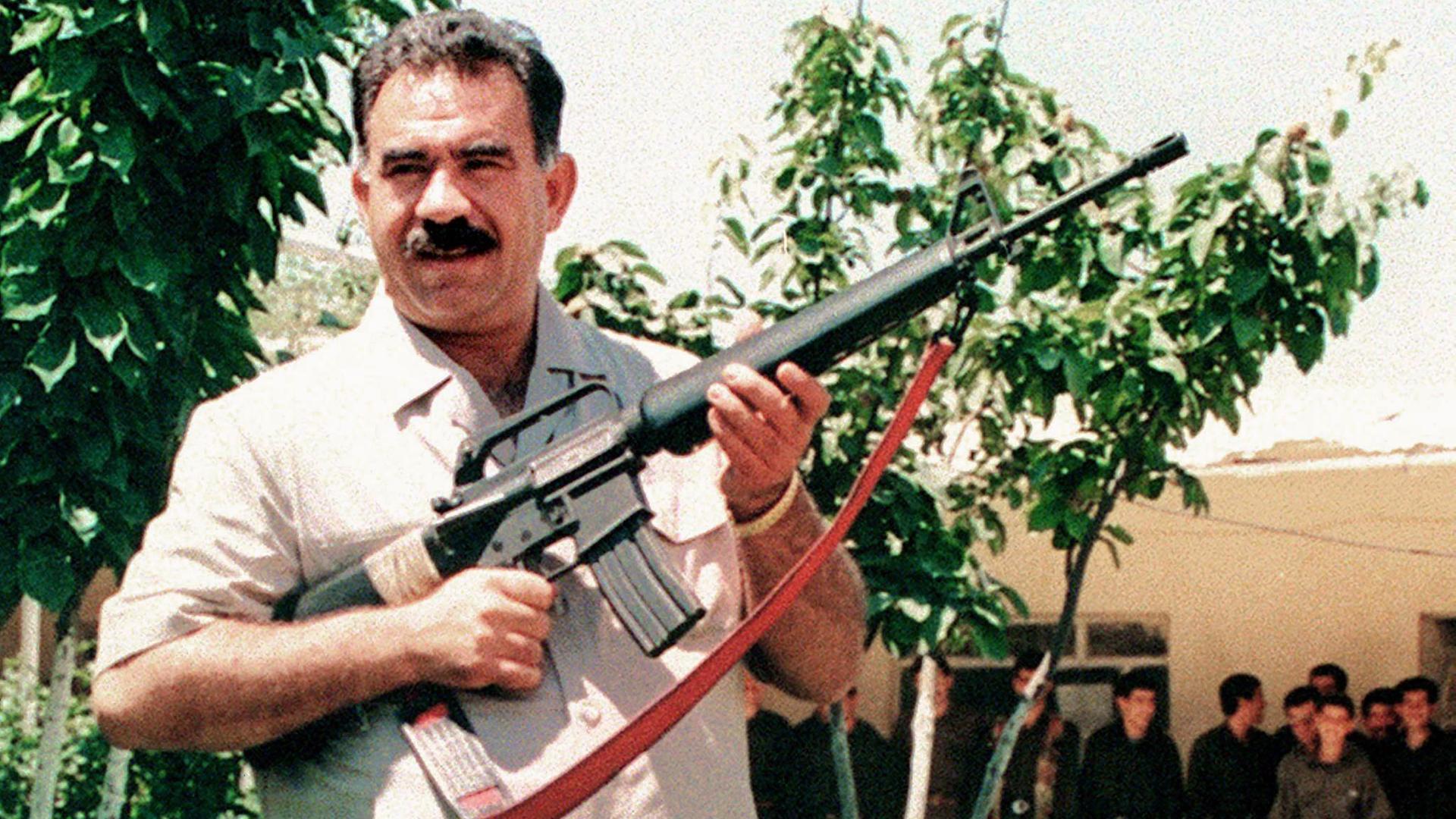

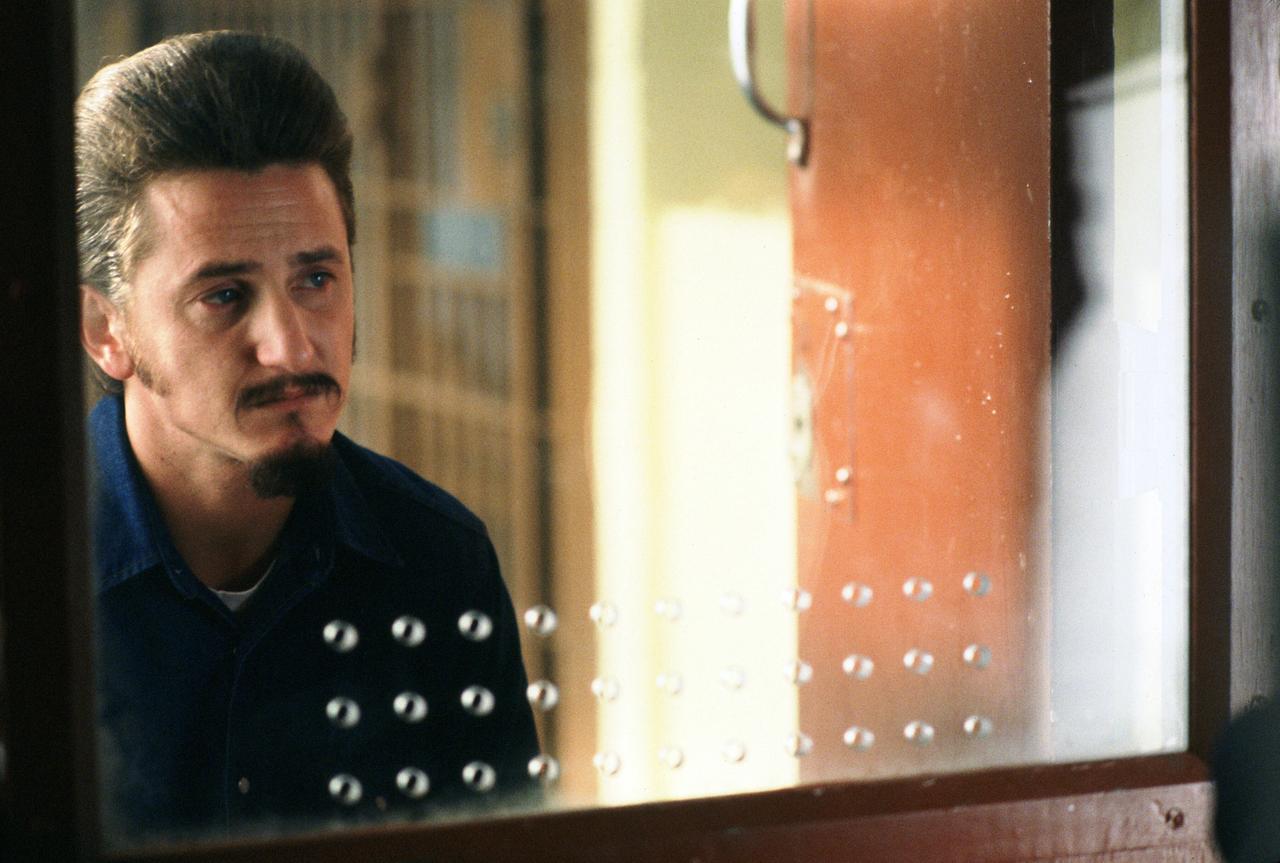

"Dead man walking": Das ist der Ruf der Gefängniswärter, als der zum Tode verurteilte Straftäter aus seiner Zelle zum Ort der Hinrichtung geführt wird. Im gleichnamigen Film von 1995 zeigt Hollywood-Star Sean Penn als inhaftierter Mörder sein ganzes Können. Der Täter wird zum Opfer eines brutalen Strafsystems, das Gerechtigkeit und Ausgleich in Rache und Vergeltung sucht.

Der Mörder, den Penn spielt, scheint zutiefst uneinsichtig und arrogant zu sein, er leugnet die Wahrheit scheinbar reuelos – und findet dann doch noch, kurz vor dem Tod, zur Wahrheit. Der Film ist erschütternd. Wer für den strauchelnden Dead Man auch nur ein klein wenig das Herz öffnen kann, bleibt am Ende schockiert zurück. Sein Tod macht nichts gut.

Dennoch wird in breiteren Teilen der amerikanischen Gesellschaft die Todesstrafe noch immer befürwortet – Angehörige von Opfern sprechen von Gerechtigkeit, die es nun endlich gebe, wenn wieder ein Täter hingerichtet worden ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn … die Todesstrafe ist ein hochemotionales Thema, das deswegen schwer verhandelbar ist.

Inhalt

- Wo gibt es die Todesstrafe noch und wie viele Menschen werden jedes Jahr hingerichtet?

- Hat die Todesstrafe eine abschreckende Wirkung?

- Wie argumentieren die Befürworter der Strafe, was sagen die Gegner?

- Blick in die Geschichte: die Todesstrafe im Wandel

- Ausblick: Ist eine Welt ohne Todesstrafe denkbar?

Wo gibt es die Todesstrafe aktuell noch und wie viele Menschen werden jedes Jahr hingerichtet?

China ist Schätzungen zufolge das Land mit den meisten Hinrichtungen, doch Peking veröffentlicht keine Daten dazu. Die vollstreckten Todesurteile sind Staatsgeheimnis. Auch über Exekutionen in Nordkorea und Vietnam gibt es keine Zahlen.

Um ihr jährliches Lagebild zu erstellen, greift die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nur auf gesicherte Angaben zurück. Demnach wurden 2024 mindestens 1.518 Menschen in 15 verschiedenen Ländern hingerichtet, ein Großteil davon im Nahen Osten.

Zwar blieb die Anzahl der Staaten, in denen Exekutionen stattfanden, auf historisch niedrigem Niveau. Zugleich gab es in einigen Ländern aber eine massive Zunahme der Hinrichtungen.

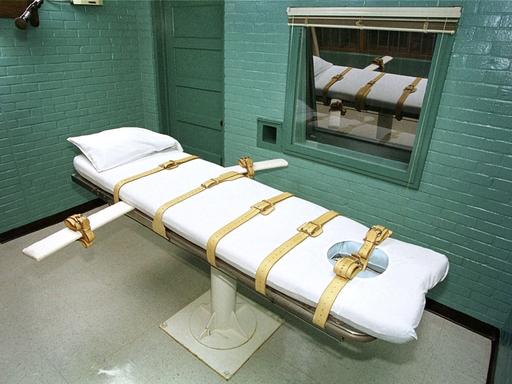

Insbesondere Iran, Irak und Saudi-Arabien zählten dazu. Der Irak vervierfachte seine Exekutionen binnen Jahresfrist (von mindestens 16 auf mindestens 63), Saudi-Arabien verdoppelte die Hinrichtungen (von 172 auf mindestens 345) und auch der Iran richtete 119 Personen mehr hin als im Vorjahr (von mindestens 853 auf mindestens 972). In den USA wurden 25 Menschen aus der Todeszelle geholt und exekutiert.

Hat die Todesstrafe eine abschreckende Wirkung?

Die Studienlage dazu ist unübersichtlich. Es gibt Untersuchungen, die die Frage bejahen und solche, die sie verneinen. Ein Doktorand an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Heidelberg hat 82 Studien unter die Lupe genommen, 26 davon bejahten seiner Dissertation zufolge die Abschreckungswirkung der Todesstrafe. Doch viele dieser Studien wiesen erhebliche methodische Mängel auf. Sein Fazit: Letztlich fehle es an einem belastbaren Nachweis für die Abschreckungswirkung.

In seinem Buch „Wenn der Staat tötet. Eine Geschichte der Todesstrafe“ schreibt der Journalist Helmut Ortner, „dass der Vollzug der Todesstrafe nirgendwo, und zwar wissenschaftlich belegt, dazu beiträgt, dass weniger Gewalttaten, weniger Morde, weniger Scheußlichkeiten, weniger Böses auf dieser Welt passiert.“

So ist die Mordrate beispielsweise in Kanada – einem Land ohne Todesstrafe – sehr viel kleiner als in den USA. Dort wird die Todesstrafe noch in einigen Staaten vollstreckt. Und auch hier zeigen Statistiken, dass die Staaten mit Todesstrafe höhere Mordraten haben als jene, die keine Straftäter hinrichten.

Wie argumentieren die Befürworter der Strafe, was sagen die Gegner?

Todesstrafe ja oder nein: Das ist eine ethische, moralische und auch emotionale Frage, bei der tiefe Überzeugungen eine wesentliche Rolle spielen. Befürworter halten die Strafe für gerecht und glauben, dass sie Täter potenziell abschreckt und damit die Gesellschaft sicherer macht. Rache und Vergeltung wird eine klärende, bereinigende Funktion zugeschrieben: Der Mörder bezahlt mit seinem Leben, danach ist die Welt wieder im Gleichgewicht.

Die Gegner argumentieren, die Todesstrafe sei unmenschlich, grausam und sinnlos. Sie warnen vor Justizirrtümern: Es gebe keine Möglichkeit, zu verhindern, dass auch Unschuldige exekutiert würden.

Kein Strafsystem könne beständig und fair auswählen, wer nach welchen Verbrechen am Leben bleiben dürfe und wer nicht, betont Amnesty International. Letztlich sei sie eine Verletzung des Rechtes auf Leben und des Rechtes, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Bestrafung unterworfen zu werden, wie sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkünde.

Blick in die Geschichte: die Todesstrafe im Wandel

Seit Jahrtausenden werden Menschen hingerichtet. Die Todesstrafe gebe es, seit ein gesellschaftliches Gefüge existiere, sagt der Historiker und Wissenschaftsredakteur Martin Haidinger, der ein Buch über das Thema verfasst hat. Die älteste Form der Todesstrafe sei das Verjagen, die Verbannung, gewesen. Wer von seinem Stamm fortgejagt wurde, hatte kaum Chancen, in der wilden Natur zu überleben.

Aus frühen Hochkulturen sind Quellen bekannt, die von der Verhängung und Vollstreckung von Todesstrafen erzählen. So zum Beispiel der Codex Hammurapi, eine babylonische Sammlung von Gesetzen aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Dort sind Delikte wie Ehebruch oder Zauberei mit der Todesstrafe belegt.

Hinrichtungen werden zum Spektakel

Auch im Alten Testament wird die Todesstrafe befürwortet. Und die erste Demokratie der Welt in Athen im vierten und fünften Jahrhundert vor unserer Zeit kannte sie ebenfalls. Damals habe es noch keine Gefängnisse gegeben, betont Haidinger. Entweder man wurde versklavt, durch Zwangsarbeit zugrunde gerichtet oder sofort zu Tode gebracht.

Im alten Rom bekommen Todesurteile eine andere Funktion und Bedeutung. In der Kaiserzeit werden Hinrichtungen zu einem brutalen Spektakel. In der Arena müssen Verurteilte vor tausenden Zuschauern gegen wilde Tiere kämpfen, das Publikum kann seiner Angstlust frönen.

Im Mittelalter haben Hinrichtungen auf Marktplätzen ebenfalls nicht selten Volksfestcharakter. Das Christentum sorgt einerseits für Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Strafe, andererseits gibt es aber auch die Vorstellung, dass Hinrichtungen dazu beitragen, die göttliche Ordnung wiederherzustellen. In der Zeit der Aufklärung wächst dann die Kritik an der Todesstrafe.

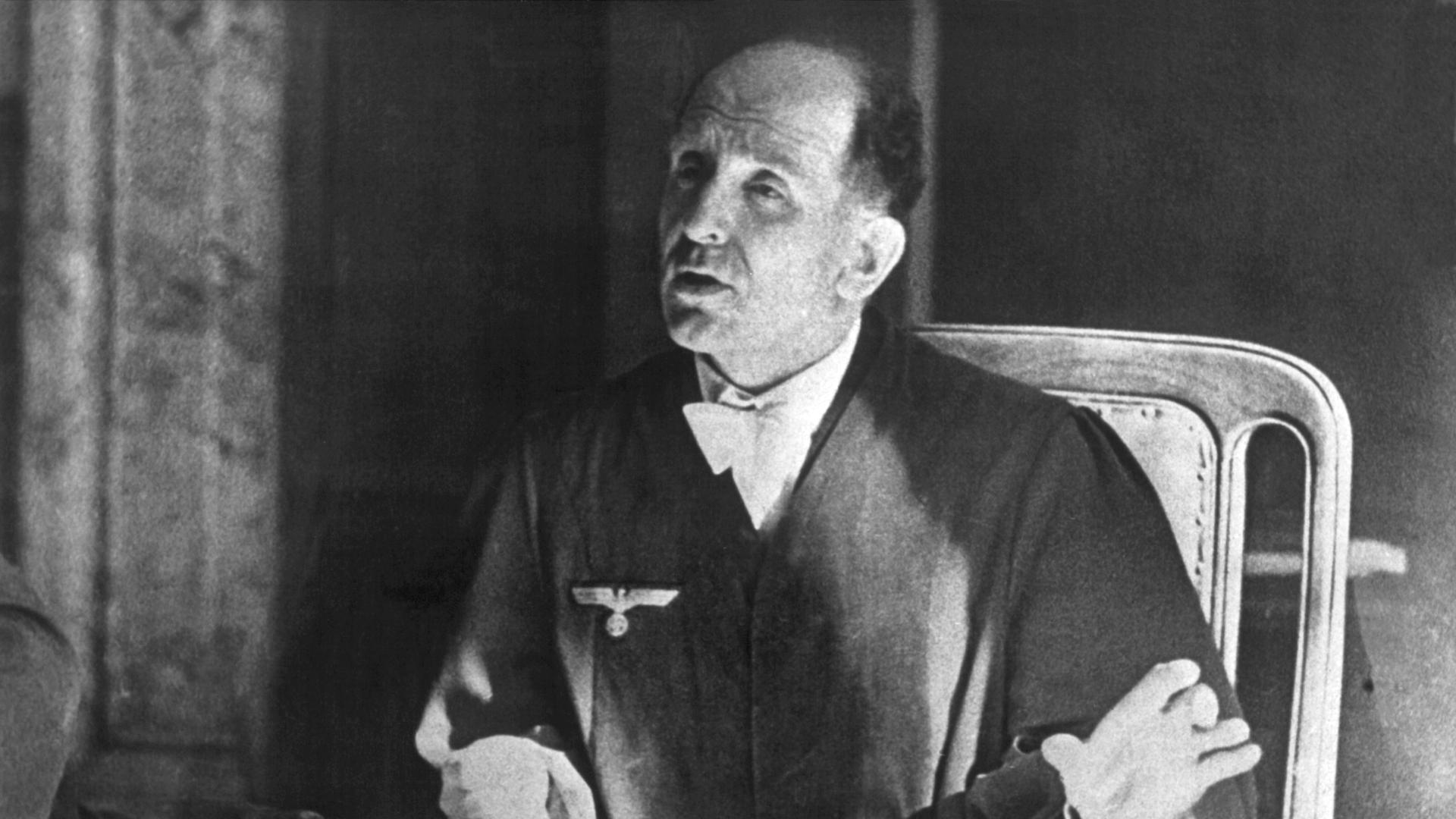

Doch sie verschwindet nicht. Besonders autoritäre Staaten wie die Sowjetunion unter Stalin oder das nationalsozialistische Deutschland benutzen sie systematisch zum Machterhalt. In der Zeit zwischen 1933 und 1945 werden in Deutschland über 16.000 Todesurteile gefällt, und ungefähr drei Viertel davon auch vollstreckt. In Westdeutschland wird die Todesstrafe 1949 aus dem Strafsystem getilgt, in der DDR erst 1987. Ihre Abschaffung ist im Art. 102 des Grundgesetzes verankert.

Ausblick: Ist eine Welt ohne Todesstrafe denkbar?

Das ist ein frommer Wunsch. Der Historiker Martin Haidinger sieht Europa eher als Ausnahme bei dieser Frage. Dass ein Staat einen Menschen töte, sei ein absurder Vorgang, sagt er. Doch zur Durchsetzung von politischer und religiöser Macht und bei Kapitalverbrechen werde sie weiter bestehen bleiben.

Der Historiker und Gewaltforscher Jürgen Martschukat warnt davor, sich bei dieser Frage Illusionen zu machen: „Wir müssen eher darauf achten, dass wir bei uns nicht in eine Situation kommen, in der über die Wiedereinführung der Todesstrafe politisch diskutiert wird“, sagt er. Untersuchungen zeigten, dass die Meinung der Bevölkerung in dieser Frage nicht verlässlich sei, sondern in bestimmten Konstellationen schnell kippen könne.

Ein aktuelles Meinungsbild für Deutschland fehlt allerdings. Einer Allensbach-Erhebung von 2016 zufolge waren rund 17 Prozent der Befragten für die Wiedereinführung der Todesstrafe hierzulande, über dem statistischen Schnitt lagen nur die AfD-Anhänger mit 43 Prozent. Zwei Jahre zuvor hatte immerhin noch ein Viertel der Bevölkerung die Todesstrafe befürwortet.

ahe