Er war adelig: Freiherr Carl Hildebrand von Canstein. Aber dieser Freiherr passt nicht so ganz in seine Zeit, eine Zeit, die auch langsam zu Ende gehen soll. Es ist die Zeit des Absolutismus. Prunk und Protz sind das große Ding.

"Das war überhaupt nicht Cansteins Leben. Er hat ja später auch gesagt, er möchte nicht mehr bei seinem Adelstitel genannt werden, sondern er ist nur noch der Herr Canstein. Er war immer stiller Lenker im Hintergrund, immer stiller Finanzier."

Sagt Pascal Bullan, langjähriger Mitarbeiter im Berliner Verein "Cansteinsche Bibelanstalt" über Freiherr Carl Hildebrand von Canstein.

Eine Bibel für sechs Groschen

1667 geboren, wurde er Beamter am Hofe in Berlin, leistete dort Militärdienst, erkrankte lebensgefährlich an der Roten Ruhr und betete: Er werde sein künftiges Leben Gott widmen, würde er genesen und errettet. Ähnlich wie es Luther 200 Jahre zuvor im Gewittergrauen von Stotternheim tat.

"Ich sag immer, er war so ein kleiner Luther. Wenn man so seine Biografie liest, hat man das Gefühl, man liest so ein bisschen die Luther-Biografie. Und er hat sein Wort tatsächlich gehalten, hat seine sämtlichen Dienste quittiert und hat sein Leben auf Gott ausgerichtet, indem er sehr viel Geld rein investiert hat, aber auch durch seine Connections, er war ja gut vernetzt, konnte seine Strippen noch ziehen in seine adeligen Bereiche rein. Und das größte, wofür man heute ihn noch kennt, ist letztendlich die Gründung der Cansteinschen Bibelanstalt."

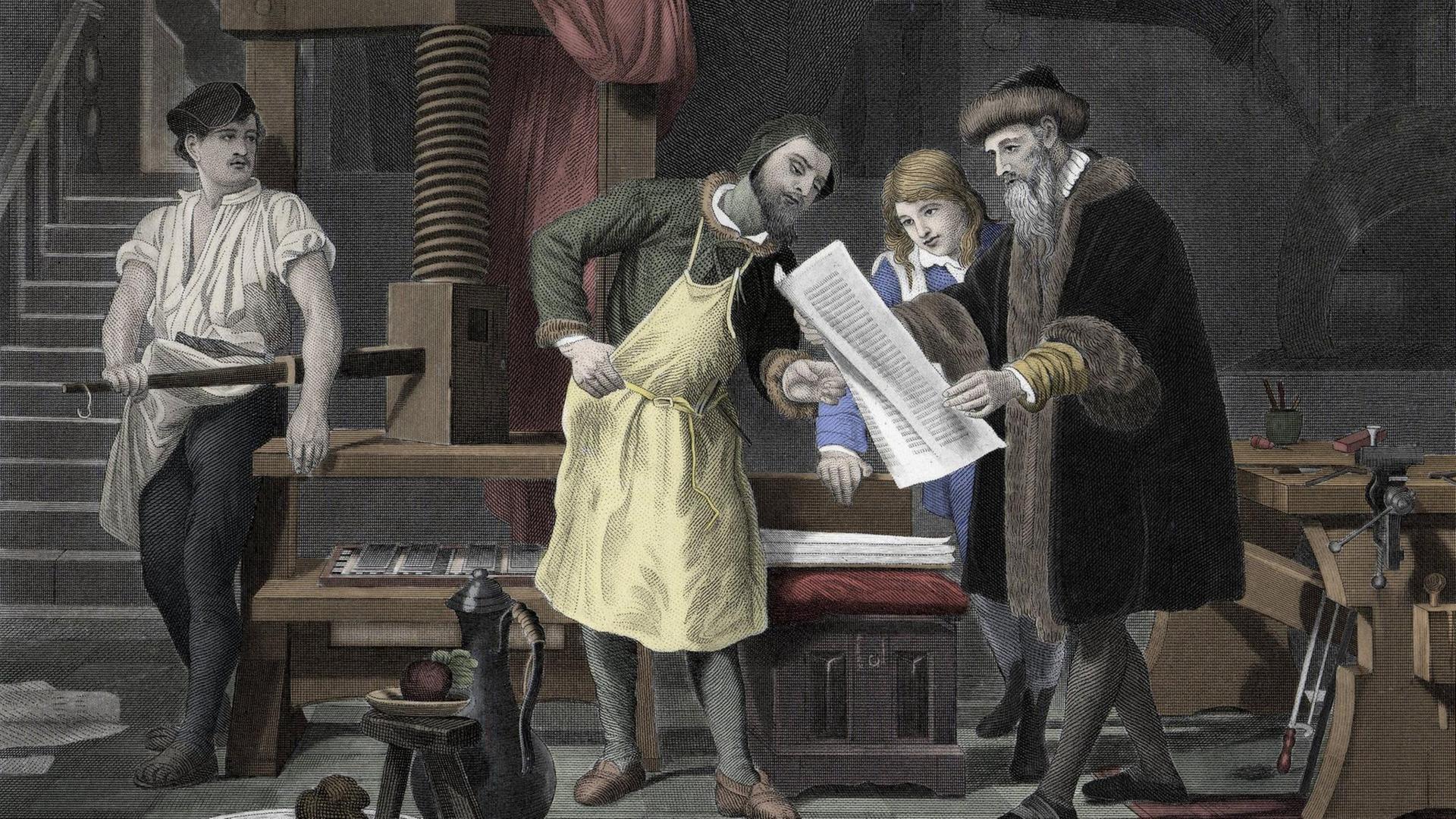

Denn Gutenberg erfand zwar den Buchdruck, der war aber so teuer, dass sich einfache Leute eine Bibel kaum leisten konnten. Von Canstein hat das geändert. Blei war teuer. Nun wurde es nicht mehr eingeschmolzen, sondern blieb als "stehender Satz" erhalten. Dank Cansteins Spende gab es erstmals Blei in ausreichenden Mengen.

"Erst durch Canstein und die Investition von so viel Geld wurde es möglich, dass man diesen stehenden Satz produzieren konnte. Dass Bleilettern nicht immer wieder ausgetauscht werden mussten, sondern dass man so Schablonen hatte, dass man Seiten drucken konnte, ohne sie jedes Mal wieder neu zu setzen, konnte man hohe Auflagen zu einem sehr geringen Preis drucken. So war es den Leuten möglich, für sechs Groschen eine ganze Bibel zu kaufen, das sind heute etwa drei Euro."

"Eine Art zweite Reformation"

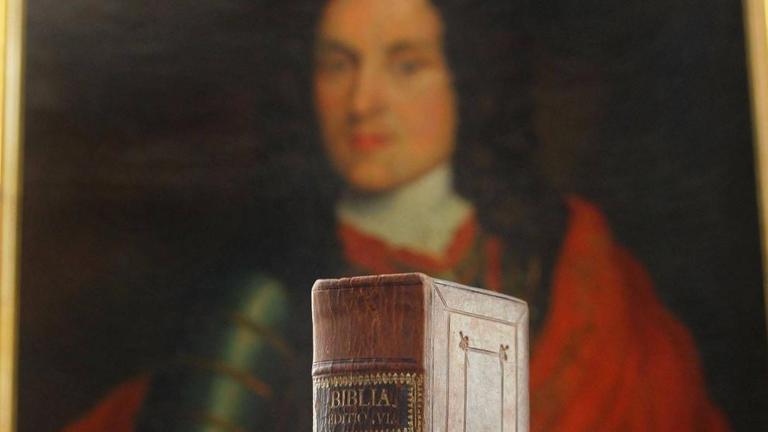

Die Verbreitung der Bibel erreichte so nach der Reformation ihren zweiten Höhepunkt. Von der Gründung der Cansteinschen Bibelanstalt 1710 bis zu Cansteins Tod vor 300 Jahren wurden etwa 180.000 Bibeln gedruckt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren es bereits viereinhalb Millionen - dazu über zweieinhalb Millionen Neue Testamente. Die Bibelanstalt in Halle, gegründet zusammen mit dem Pietisten August Hermann Francke, verband mit der kostengünstigen Verbreitung der Heiligen Schrift auch einen sozialen Anspruch.

"Das war schon diakonisch verbunden. Also die Franckeschen Stiftungen, es ist ja nicht nur diese Druckerei gewesen, die Cansteinsche Bibelanstalt, sondern es war ein Riesenkomplex aus Armenfürsorge, Waisenhaus, Schule. Francke hat schon sehr versucht, mit Canstein zusammen da caritative Zwecke zu bedienen. Das war ein großer Faktor, diese Bildung der armen Leute. Dahinter steckt ja auch der Sinn der Bibelanstalt. Man wollte Bibeln drucken zu so einem geringen Preis, dass sich das auch Arme leisten konnten. Hier haben wir so eine Art zweite Reformation. Luther hat es zwar geschafft, die Bibel ins Deutsche zu bringen und dass es möglich wird, sie zu lesen. Aber leisten konnte sich das zu dem Zeitpunkt noch keiner."

Die Anstalt wollte nie Gewinne machen. Reiche und Adelige stifteten, damit die Luther-Bibel Verbreitung fand: paradox: Gerade die lutherische Kirche stand dem pietistischen Eifer skeptisch gegenüber.

"Da sind wir wieder in dem Vergleich Kleiner Luther", so Bullan. "Luther war auch erst mal in der Kirche. Erst hat er versucht, in dem System zu bestehen. Hat dann gemerkt, dass es nicht funktioniert, weil die Lehre verwaschen ist und jeder das nur zu seinem Selbstzweck benutzt. Ähnliches kann man bei Canstein und den Pietisten sagen. Es gibt diese lutherisch-orthodoxe Kirche. Hier haben wir 200 Jahre nach Luther eine Verwaschung der Lehre zu erkennen. Die Pietisten - das ist ja eine Fremdbeschreibung. Selbst haben sie sich als die wahren Lutheraner bezeichnet, wollten wieder zurück zu den reinen Lehren von Luther. Wie werden Gottesdienste gehalten, wie personenzentriert ist das ganze Priestertum aller Gläubigen. Man hat im Pietismus Hauskreise gebildet, ohne dass das an eine kirchliche Institution geknüpft war."

Verbreitung über Deutschland hinaus

Die Cansteinsche Bibelanstalt brachte die Bibel nicht nur kostengünstig in die deutschen Kleinstaaten der damaligen Zeit, sondern weit nach Übersee.

"Man kann auch sagen, dass die Verbreitung, die wir heute haben von einer Bibel, die in über 700 Sprachen übersetzt ist, dass das auch die Anfänge bei Francke und bei Canstein hatte, weil die sich dafür eingesetzt haben, dass die Bibel über Deutschland hinaus noch vertrieben wird - durch die Stehende-Satz-Geschichte, dass man das relativ schnell drucken konnte und dann für missionarische Zwecke genutzt hat: Wir haben billige Bibeln. Lest doch!"

Zunehmend bekam die Cansteinsche Bibelanstalt Konkurrenz. Auch deswegen stellte sie 1938 ihre Produktion ein. 1951 erfolgte die Wiedergründung in Bielefeld-Bethel, später dann mit Sitz in Dortmund. Mitte der 1970er-Jahre dann: der Zusammenschluss mit der Württembergischen zur Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart. 300 Jahre nach Cansteins Tod versucht man in Berlin, an die weltweit erste Bibelanstalt zu erinnern. Mit einem kleinen Bibelkabinett.