"Please get the goggles. We are going to get one to."

Das Klinikum rechts der Isar in München. Angelos Karlas steht in einem Untersuchungsraum neben einem Apparat, der aussieht wie ein Ultraschallgerät. Doch dann verteilt er Laserschutzbrillen und bittet darum, sie aufzusetzen. Besonders gefährlich sei das, was jetzt kommt, zwar nicht. Aber sicher ist sicher.

"It's not that dangerous, but in any case safety is safety always."

Jetzt schaltet Karlas das Gerät ein, nimmt einen Handscanner und hält ihn sich an die Pulsschlagader.

"Good. Then starting shooting."

Das Klinikum rechts der Isar in München. Angelos Karlas steht in einem Untersuchungsraum neben einem Apparat, der aussieht wie ein Ultraschallgerät. Doch dann verteilt er Laserschutzbrillen und bittet darum, sie aufzusetzen. Besonders gefährlich sei das, was jetzt kommt, zwar nicht. Aber sicher ist sicher.

"It's not that dangerous, but in any case safety is safety always."

Jetzt schaltet Karlas das Gerät ein, nimmt einen Handscanner und hält ihn sich an die Pulsschlagader.

"Good. Then starting shooting."

Ultraschall und optoakustische Aufnahmen im Vergleich

Auf einem Monitor erscheinen zwei Bilder. Rechts eine Ultraschall-Aufnahme, links ein Bild aufgenommen mit einer neuen Methode. Der Unterschied ist deutlich.

"Hier sehen wir die Arterie und die beiden Venen. Im Ultraschallbild erscheinen die Adern schwarz und das umliegende Gewebe dunkelgrau – nicht gerade ideal, um Details zu erkennen. Auf dem anderen Bild dagegen tritt die Arterie deutlich hervor. Das gibt uns die Möglichkeit, präzise ihre Größe zu messen."

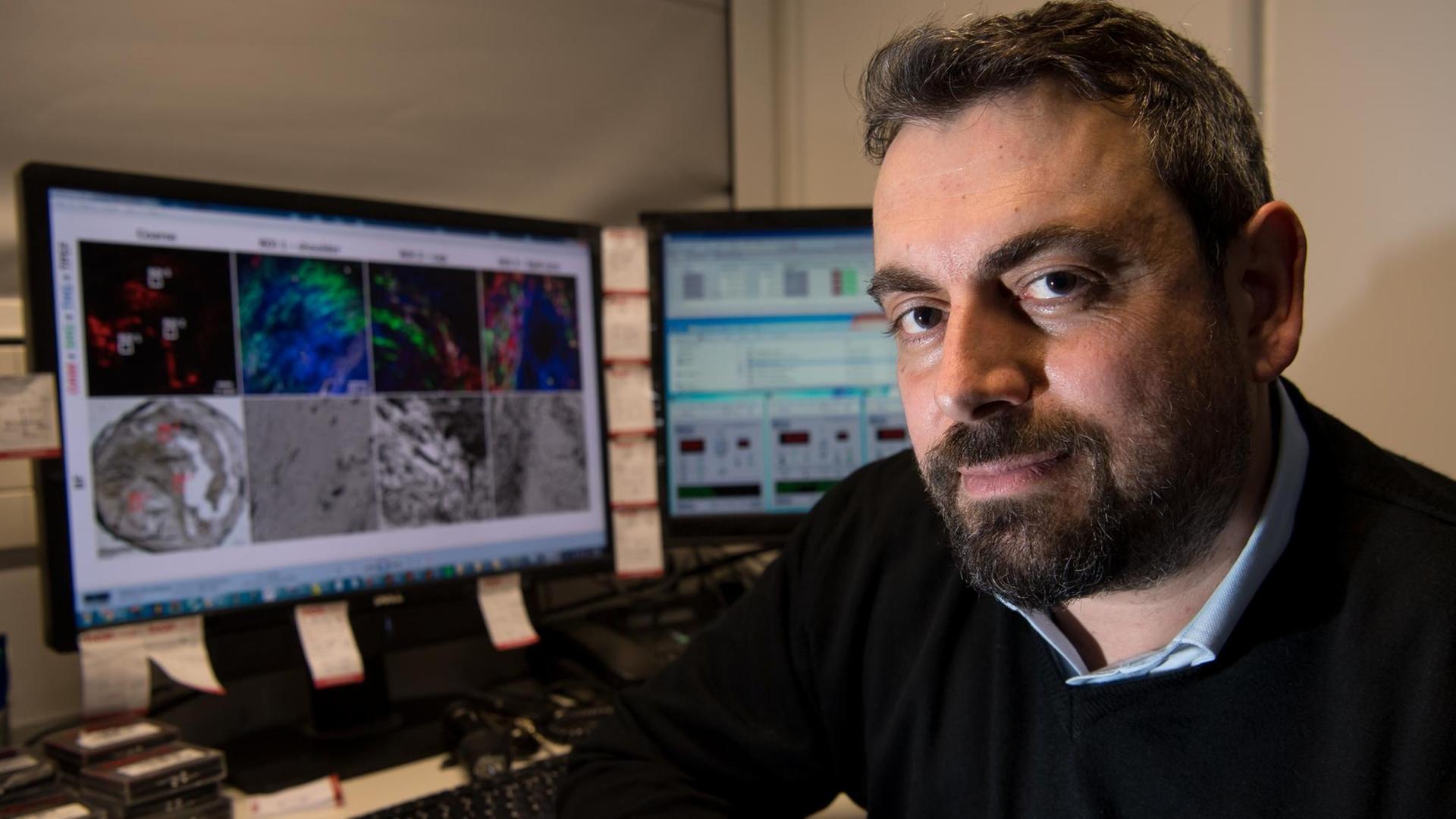

Angelos Karlas ist Teil eines Teams der TU München und des Helmholtz Zentrums München, das ein neues bildgebendes Verfahren entwickelt – die optoakustische Tomographie. Eine Methode, die zwei Ansätze vereint: Laserlicht und Ultraschall.

"Wir schicken Licht ins Gewebe. Das Gewebe absorbiert das Licht und beginnt dadurch zu schwingen. Die Schwingungen wiederum erzeugen Ultraschallwellen, die sich im Körper ausbreiten. Diesen Ultraschall können wir mit Sensoren erfassen. Und daraus erzeugen wir dann ein Bild."

"Hier sehen wir die Arterie und die beiden Venen. Im Ultraschallbild erscheinen die Adern schwarz und das umliegende Gewebe dunkelgrau – nicht gerade ideal, um Details zu erkennen. Auf dem anderen Bild dagegen tritt die Arterie deutlich hervor. Das gibt uns die Möglichkeit, präzise ihre Größe zu messen."

Angelos Karlas ist Teil eines Teams der TU München und des Helmholtz Zentrums München, das ein neues bildgebendes Verfahren entwickelt – die optoakustische Tomographie. Eine Methode, die zwei Ansätze vereint: Laserlicht und Ultraschall.

"Wir schicken Licht ins Gewebe. Das Gewebe absorbiert das Licht und beginnt dadurch zu schwingen. Die Schwingungen wiederum erzeugen Ultraschallwellen, die sich im Körper ausbreiten. Diesen Ultraschall können wir mit Sensoren erfassen. Und daraus erzeugen wir dann ein Bild."

Wie die Wellen zum Bild werden

Der Laser, der die kurzen Infrarotpulse erzeugt und die Sensoren, die den Ultraschall auffangen – beide stecken in dem handlichen Scanner, den Karlas an seine Pulsschlagader hält. Licht rein, Ultraschall raus – das hat einen großen Vorteil, sagt Karlas‘ Kollege Miguel Pleitez.

"Der Ultraschall wird im Körper weniger gestreut als Licht. Deshalb kann er sich besser ausbreiten, und wir können deutlich tiefer in den Körper hineinschauen."

"Der Ultraschall wird im Körper weniger gestreut als Licht. Deshalb kann er sich besser ausbreiten, und wir können deutlich tiefer in den Körper hineinschauen."

Mit einem Infrarot-Laser alleine lässt sich allenfalls ein paar Millimeter in den Körper blicken. In Kombination mit Ultraschall werden daraus Zentimeter – wobei die Bilder verglichen mit einer reinen Ultraschall-Untersuchung schärfer sind. Allerdings mussten die Forscher dafür einiges an Entwicklungsarbeit leisten, zum Beispiel:

"Beim normalen Ultraschall sind im Schallkopf sowohl Sender als auch Empfänger eingebaut. Den Sender aber brauchen wir gar nicht. Also mussten wir speziell angepasste Ultraschall-Empfänger konstruieren."

"Beim normalen Ultraschall sind im Schallkopf sowohl Sender als auch Empfänger eingebaut. Den Sender aber brauchen wir gar nicht. Also mussten wir speziell angepasste Ultraschall-Empfänger konstruieren."

Früherkennung von Krebserkrankungen und Gefäßverkalkungen

Mittlerweile stellt die Firma iThera – eine Ausgründung des Helmholtz Zentrums München – Geräte her, mit denen sich klinischen Studien durchführen lassen. Angelos Karlas sieht im Wesentlichen drei Einsatzfelder für die neue Methode.

"Da wäre zum einen die Früherkennung von Krebs und bösartigem Gewebe. Zum anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etwa die Diagnose von Gefäßverkalkungen. Und das Erkennen von Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel Diabetes."

"In den letzten beiden Jahren haben wir mehrere Pilotstudien gemacht, mit gesunden Probanden, aber auch mit Patienten. Dadurch wissen wir jetzt besser, wofür die neue Methode nützlich sein könnte. "

Sagt Karlas´ Chef Prof. Vasilis Ntziachristos. Was derzeit anläuft, ist die Nagelprobe – klinische Studien mit Hunderten von Patienten. Sie sollen quantitativ zeigen, auf welchen Feldern die optoakustische Tomographie Vorteile bringt. Innerhalb von fünf Jahren könnte sie ihre Zulassung erhalten und sich routinemäßig in der Praxis finden, hofft Ntziachristos – zunächst vielleicht für die Diagnose von Gefäßschäden und Diabetes. Und im Prinzip ließe sich die Technik sogar miniaturisieren und damit fit machen für einen Einsatz außerhalb von Arztpraxen.

"Dann könnte man das zu Hause einsetzen – als Sensor, den man womöglich sogar am Körper trägt. Damit ließe sich rund um die Uhr der Gesundheitszustand überwachen oder nachschauen, ob und wie gut eine Therapie anschlägt oder nicht."

"Da wäre zum einen die Früherkennung von Krebs und bösartigem Gewebe. Zum anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etwa die Diagnose von Gefäßverkalkungen. Und das Erkennen von Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel Diabetes."

"In den letzten beiden Jahren haben wir mehrere Pilotstudien gemacht, mit gesunden Probanden, aber auch mit Patienten. Dadurch wissen wir jetzt besser, wofür die neue Methode nützlich sein könnte. "

Sagt Karlas´ Chef Prof. Vasilis Ntziachristos. Was derzeit anläuft, ist die Nagelprobe – klinische Studien mit Hunderten von Patienten. Sie sollen quantitativ zeigen, auf welchen Feldern die optoakustische Tomographie Vorteile bringt. Innerhalb von fünf Jahren könnte sie ihre Zulassung erhalten und sich routinemäßig in der Praxis finden, hofft Ntziachristos – zunächst vielleicht für die Diagnose von Gefäßschäden und Diabetes. Und im Prinzip ließe sich die Technik sogar miniaturisieren und damit fit machen für einen Einsatz außerhalb von Arztpraxen.

"Dann könnte man das zu Hause einsetzen – als Sensor, den man womöglich sogar am Körper trägt. Damit ließe sich rund um die Uhr der Gesundheitszustand überwachen oder nachschauen, ob und wie gut eine Therapie anschlägt oder nicht."