"Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Wie komme ich denn hier zum Deutschlandfunk?" – "Also da vorne ist ein Kreisverkehr, rechts einfach ab, 90 Grad nach rechts. Und wenn Sie dann geradeaus gegangen sind, sehen sie ein großes Autohaus und rechts davon befindet sich dann der Turm des Deutschlandfunks."

Unser Lebensraum ist die Stadt, der Wald, die Steppe. Irgendwie müssen wir uns darin zurechtfinden und besondere Nervenzellen helfen uns dabei: Spezialisten, ausschließlich zuständig für die Orientierung im Raum – dachte man bisher.

"Peu à peu eigentlich über die letzten Jahre kam immer mehr Evidenz, dass diese Zellen auch relevant sind für die Kodierung nichträumlicher Information."

"Wir sagen, ein Ton ist höher oder tiefer, jemand ist über- oder untergeordnet, selbst bei Parteien sagen wir, das sind linke und rechte Parteien."

Düfte und Geräusche als Wegmarken

Der Weg zu Markus Knauff ist nicht schwer zu finden. Eine Treppe hoch im Institut für Psychologie der Universität Gießen, einmal links und einmal rechts und schon ist das Büro erreicht. Kein Vergleich zu den verwirrenden virtuellen Räumen, in die der Professor seine Versuchspersonen entführt.

Ein karges Labyrinth mit grauen Wänden, durch das sich einsame Wege ziehen. Dort, wo sich die Wege kreuzen, existieren Düfte als Wegmarken. An einer Kreuzung stinkt es nach faulem Fisch, an der nächsten nach frischem Kaffee, an der dritten nach Aftershave. Die Versuchspersonen sollen sich ihre Route durch das Labyrinth einprägen und sie nach einiger Zeit erneut finden.

"Und der überraschende Befund war, dass die Versuchspersonen sehr gut waren, alleine dadurch, dass sie sich die Gerüche an den jeweiligen Kreuzungen gemerkt haben. Und sich gemerkt haben, bei dem Fischgeruch muss ich links abbiegen, bei dem Kaffeegeruch muss ich rechts abbiegen usw. Daran ist sehr interessant, dass das auch funktionierte, wenn das Gerüche waren, die die Personen nicht benennen konnten."

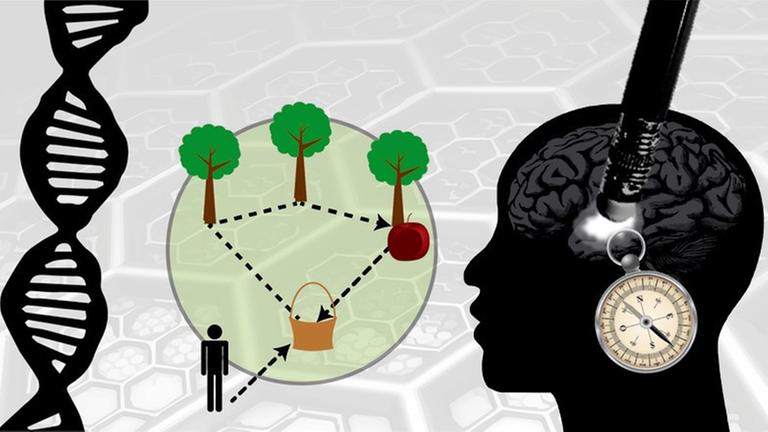

Ähnliche Resultate fand Markus Knauff bei Experimenten, in denen die Routen akustisch markiert waren; mit Hundebellen, Klavierspiel oder einer Glocke. Knauff folgert daraus nicht nur, dass räumliche Repräsentation mit Hilfe verschiedenster sinnlicher Eindrücke aufgebaut werden kann. Seine zentrale These geht viel weiter. Er glaubt, dass der Raum ein grundlegendes Orientierungssystem unseres Denkens ist.

Räumliche Repräsentation als Grundstruktur unseres Denkens

"In der Entwicklung des Homo Sapiens, stellen wir uns vor, haben die Mitglieder der Gruppe sich abends getroffen und haben zum Beispiel von ihrer Jagd berichtet. Und wenn man von der Jagd berichtet, berichtet man viele räumliche Sachen: wo ist das Tier hin geflüchtet, wie haben wir ihm den Weg abgeschnitten und so weiter. Und so - das ist zumindest eine Hypothese - so kann die besondere Prominenz des Raumes entstanden sein und die besondere Rolle, die Vorstellen hat."

Wo ist ein sicherer Ort? Wo findet sich Essbares? Auf welchem Pfad komme ich am schnellsten dorthin? Die Fähigkeit, sich in der Umwelt zurechtzufinden, war gerade in der frühesten Menschheitsgeschichte fundamental, um zu überleben. Sie beeinflusste daher entscheidend, wie sich innere geistige Repräsentationen ausbildeten, Vorstellungen davon, wie die Welt beschaffen ist.

"Damit sind Menschen glaube ich in der Evolution des Homo Sapiens immer mehr zu Experten für Raum geworden. Und das Besondere ist dann wohl, dass Hirnbereiche, die ursprünglich nur für räumliche Wahrnehmung und räumliche Orientierung zuständig wurden, immer mehr auch genutzt wurden für andere, sehr viel komplexere Fähigkeiten wie das Denken, Problemlösen und so weiter."

Eine evolutionäre Hypothese, betont Markus Knauff, die nur schwer zu beweisen ist. Aber die Ursprünge des Geistes liegen bis heute noch weitgehend im Dunkeln. Und die Indizien verdichten sich.

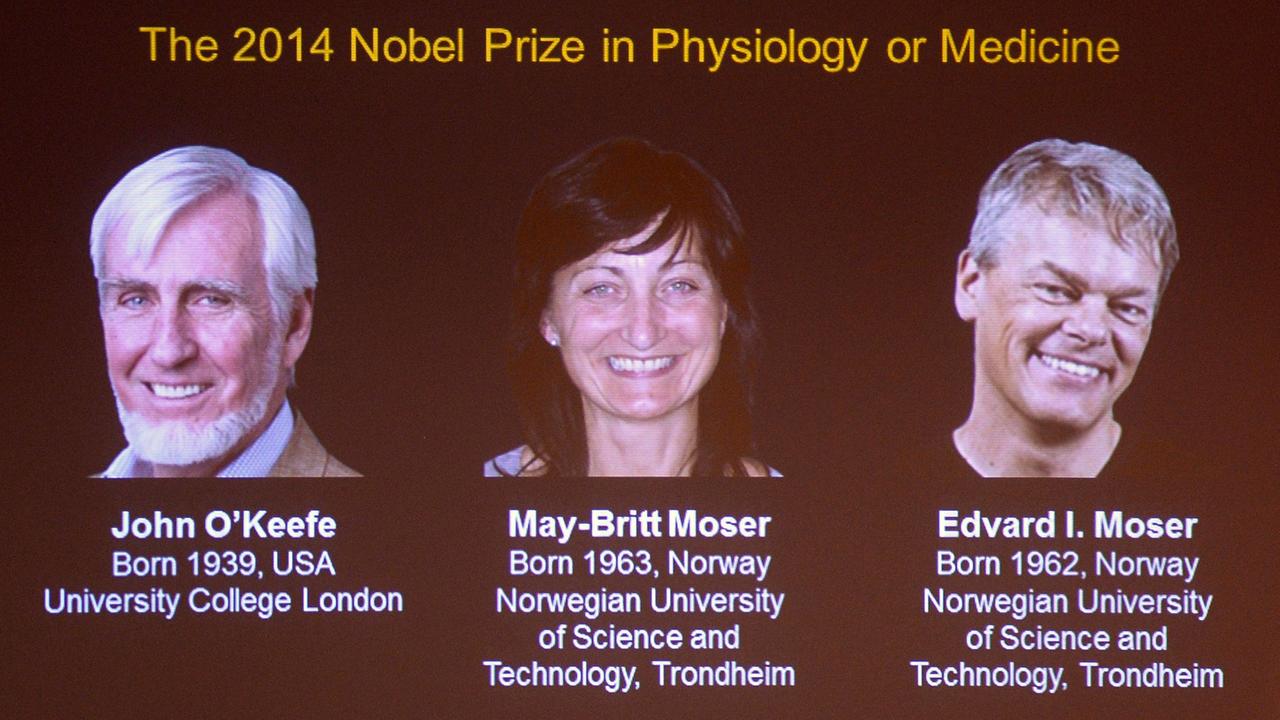

Bahnbrechende Forschungsarbeiten der Nobelpreisträger von 2014

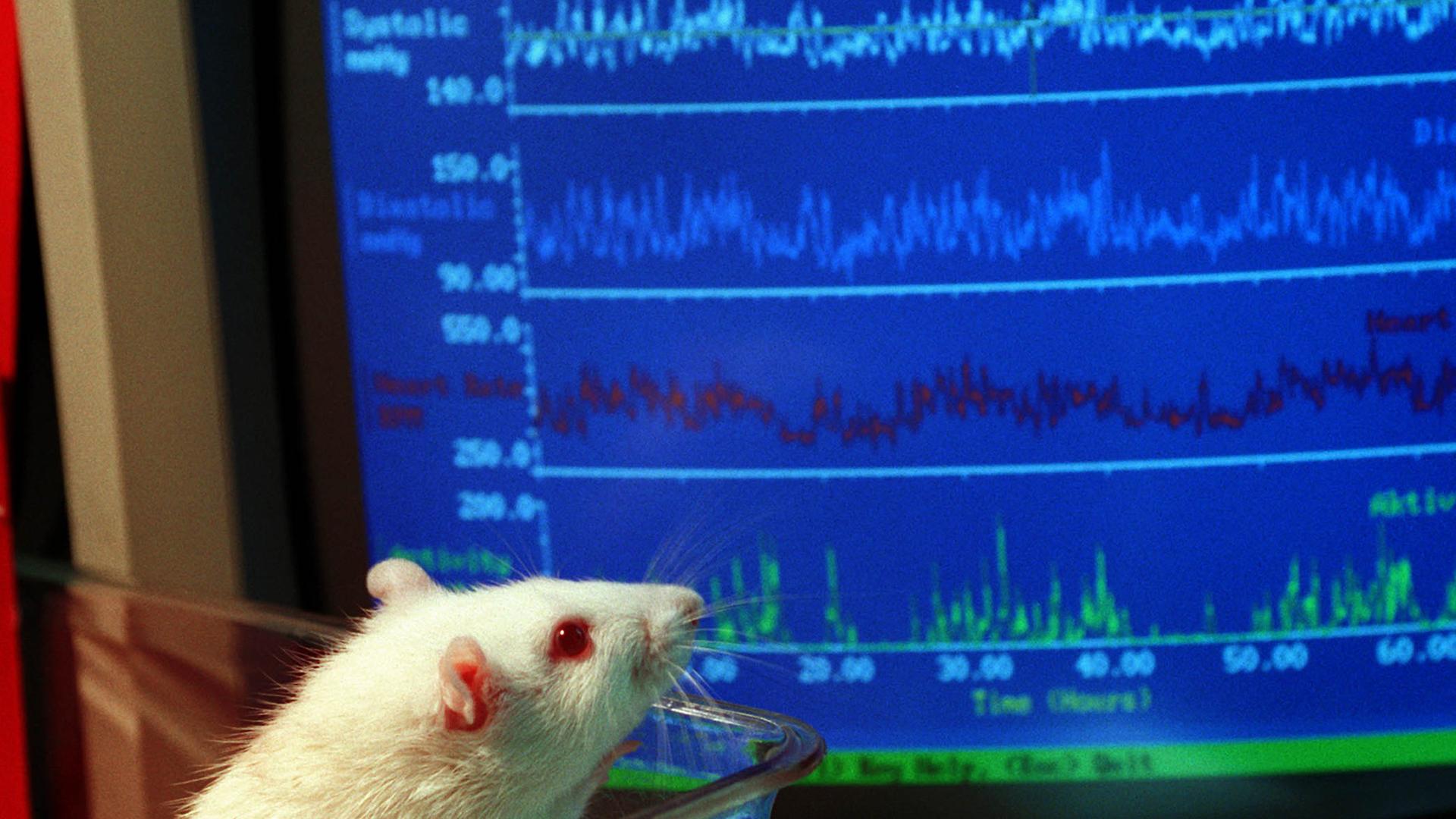

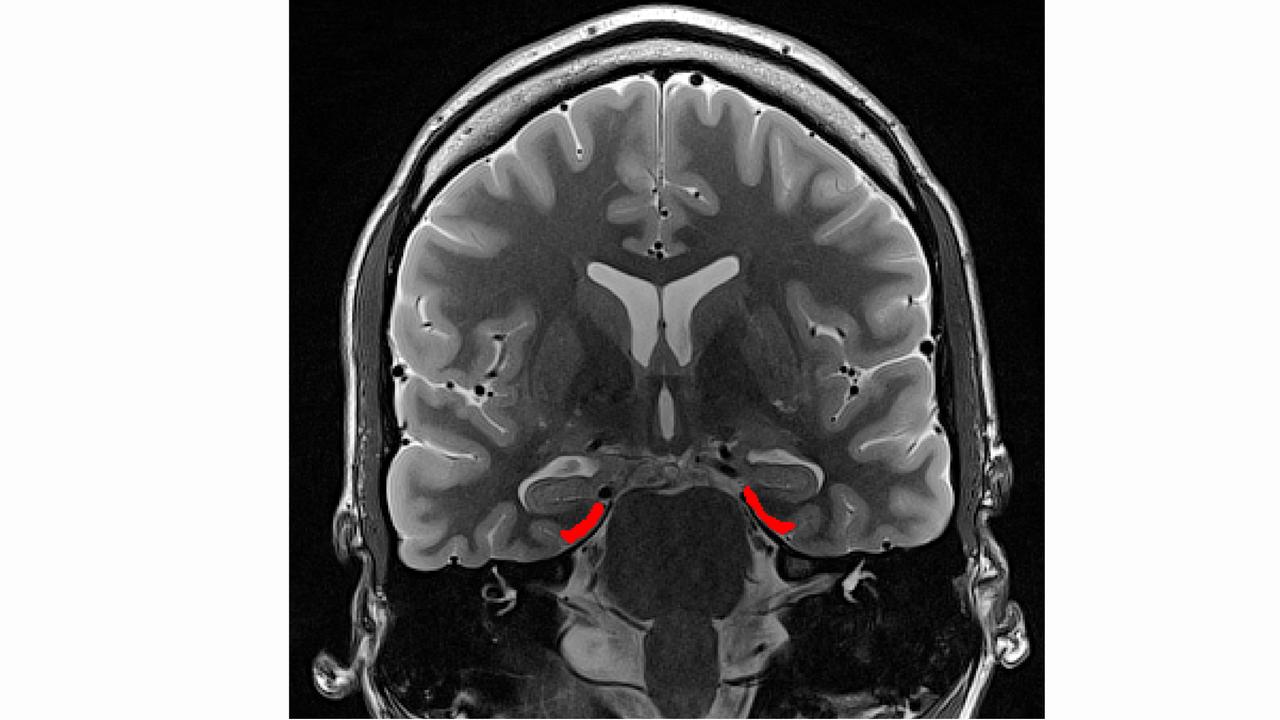

Ein Labyrinth mit Ratten, die einen Weg finden müssen. Erst rechts, dann links dann wieder zweimal rechts. 1971 lässt der Neurowissenschaftler John O’Keefe die Tiere am University College London durch verschiedene Routen des Labyrinths laufen. Dabei registriert er, was in ihrem Gehirn geschieht. Im Hippocampus, einem Gedächtnisareal, das wie ein Seepferdchen aussieht, findet er Zellen, die er Platzzellen tauft. Christian F. Doeller vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig:

"Diese Platzzellen oder Ortszellen, das sind Zellen im Hippocampus, die immer dann feuern, wenn das Tier an einer bestimmten Position im Raum sich befindet. Und diese Zellen feuern nur an diesem einen Ort, wenn das Tier woanders hingeht, feuert die Zelle nicht mehr. Die Zellen haben aber auch im Prinzip ein Gedächtnis, d.h., wenn das Tier wieder an die Position oder einen Tag später an den gleichen Ort kommt, feuert die Zelle dort wieder."

Die zweite große Entdeckung folgt im Jahr 2005. May-Britt und Edvard Moser stoßen an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität in Trondheim auf Zellen, die sie Raster-oder Gitterzellen nennen. Sie sammeln sich gleich neben dem Hippocampus, im so genannten entorhinalen Kortex. Doeller:

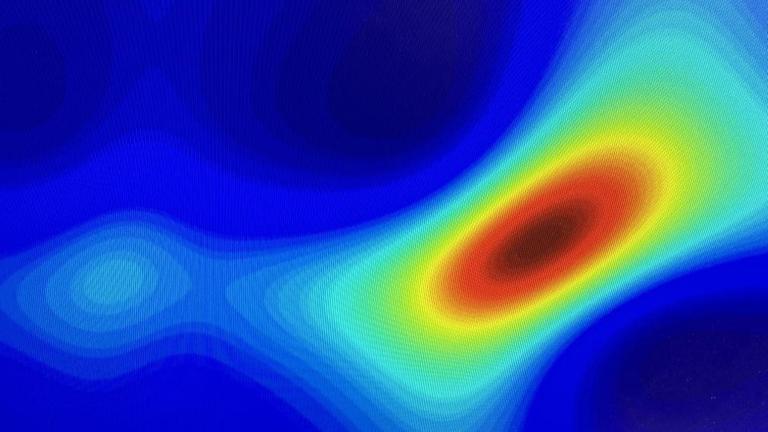

"Und im Gegensatz zur Ortszelle, wo die einzelne Zelle nur an einem Ort feuert, feuert eine einzelne Rasterzelle an ganz verschiedenen Orten, im Prinzip in einem gitterartigen, rasterartigen Muster. Das sind im Prinzip Anordnungen von vielen Dreiecken, die kann man sich über den Boden gelegt quasi vorstellen, und die helfen bei der sogenannten Pfadintegration. Das heißt wenn man messen möchte, wie lang der Weg von A nach B ist, dann geht man durch eine gewisse Anzahl von Feldern einer spezifischen Rasterzelle. Also es ist ein relativ rigides, aber sehr präzises System, um im Prinzip Richtungen und Distanzen zu codieren."

Ein Navigationssystem des Gehirns, für das die Entdecker 2014 gemeinsam den Nobelpreis erhielten. Es existiert auch im menschlichen Gehirn.

Information wird in "kognitiven Karten" abgespeichert

Das Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions-und Neurowissenschaften. Wer hier einen der Wissenschaftler treffen will, der die Forschung über das Navigationssystem des Gehirns auf eine neue Ebene heben will, nimmt gleich hinter dem Eingang den Fahrstuhl. Im dritten Stock empfängt Christian Doeller in einem geräumigen Besprechungsraum. An der Eingangstür klebt ein Schild: "O‘Keefe-Raum". Hat der Nobelpreisträger in Leipzig gearbeitet? Doeller lacht: "Nein, nein, das ist mein Rollenmodell."

John O’Keefe hat die aus den 1940er-Jahren stammende These von der fundamentalen Bedeutung räumlicher Orientierung wissenschaftlich begründet. Christian Doeller will nun sehen, wie weit die Kognitionsforschung damit kommt. Und gibt ein Beispiel, an dem mancher Fußballfan zu knabbern haben wird.

"Beispielsweise in meinem Lexikon von Sportarten sind natürlich Borussia Dortmund und FC Bayern München sehr nah beieinander repräsentiert, obwohl die beiden Clubs sehr unterschiedlich sind. Aber sie sind nah zusammen repräsentiert in meiner Karte von Sportarten, wobei dann andere Aspekte, ein Tennisclub X, sehr weit weg repräsentiert wird von einem Fußballklub Y."

Streng wissenschaftlich formuliert klingt das dann so: "Wir gehen davon aus, dass Information in sogenannten kognitiven Karten, kognitiven Räumen repräsentiert wird."

Orts- und Rasterzellen kartieren akustische Tonhöhen

Seit 2016 forscht Christian Doeller in Trondheim, dem Ort, an dem die Rasterzellen entdeckt wurden. Seit zwei Jahren außerdem als Direktor der Psychologieabteilung am Leipziger Max-Planck-Institut. Navigationszellen schaffen nicht nur räumliche Orientierung, sagt er. Sie können verschiedene Erfahrungsbereiche strukturieren, indem sie Informationen nach geometrischen Prinzipien in Karten ordnen. Und zwar jegliche Information. Die Stellung in einer sozialen Gruppe, politische Ansichten, Höhen und Tiefen in der Musik. Ein bahnbrechendes Experiment an der Princeton University lieferte den ersten Beleg.

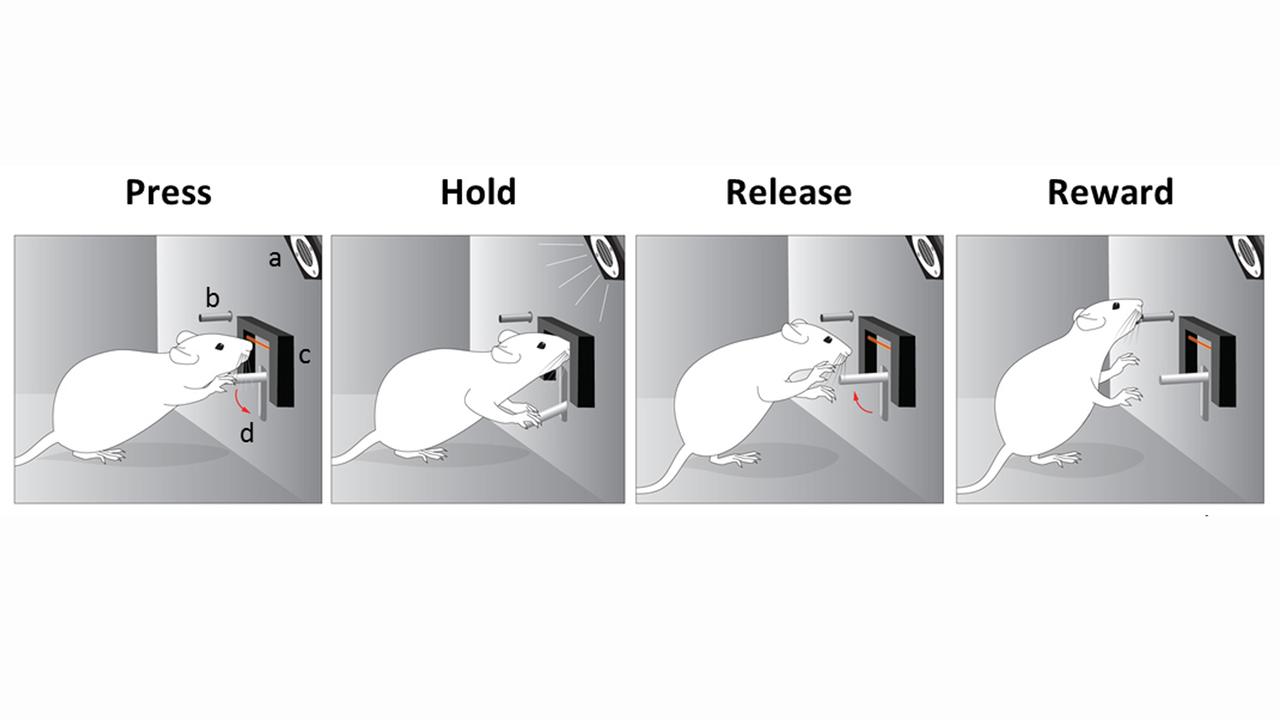

Ratten konnten einen aufsteigenden Ton selbst erzeugen. Sie wurden trainiert, einen Hebel gedrückt zu halten, wodurch ein Ton immer mehr in die Höhe gezogen wurde. Wenn eine Ratte den Hebel bei einem bestimmten Zielton losließ, bekam sie eine Belohnung. Verblüffenderweise waren dabei ihr Hippocampus und der benachbarte entorhinale Kortex aktiv. Orts- und Rasterzellen kartierten offenbar die Tonfolge, die zum Futter führte. Doeller:

"Wenn man sich diese Tonhöhe so vorstellt oder die Tonreihe, würden einzelne Ortszellen die hohen, die anderen die tiefen Töne repräsentieren. Und bei den Rasterzellen würden einzelne Zellen einen spezifischen Ton und dann im Tonhöhenraum in verschiedenen regelmäßigen Abständen Töne repräsentieren, aber nicht die dazwischen liegen."

Experimente anderer Forscher zeigten ähnliches auch für andere Sinneseindrücke. "Wenn Tiere sich Bilder anschauen, Bilder von Umgebungen, von Möbelstücken, und man gleichzeitig neben der Hirnaktivität auch die Blickbewegung aufzeichnet, also wohin schaut das Tier zu einem spezifischen Zeitpunkt, sieht man auch, obwohl das Tier stationär sitzt und nicht durch den Raum navigiert, sieht man Aktivität in den Gitterzellen und im Ortszellensystem. Also im Prinzip wird der visuelle Raum abgebildet im Feuerungsverhalten der Zellen."

Christian Doeller hat auch menschliche Versuchspersonen vor einen Monitor gesetzt. Sie sollten dort einen Punkt verfolgen. "Und da sehen wir in unseren fMRT-Signalen genau die Evidenz für eine Aktivität in dem Rasterzellen- und Ortszellensystem im menschlichen Gehirn."

Experimente in einer virtuellen Stadt am Monitor

Mit dabei im Besprechungsraum des Leipziger Max-Planck-Instituts ist Jacob Bellmund.

"Ich interessiere mich dafür, wie unser Gehirn quasi kognitive Karten bildet und wie wir auch in unserem Gedächtnis zeitliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ereignissen abbilden."

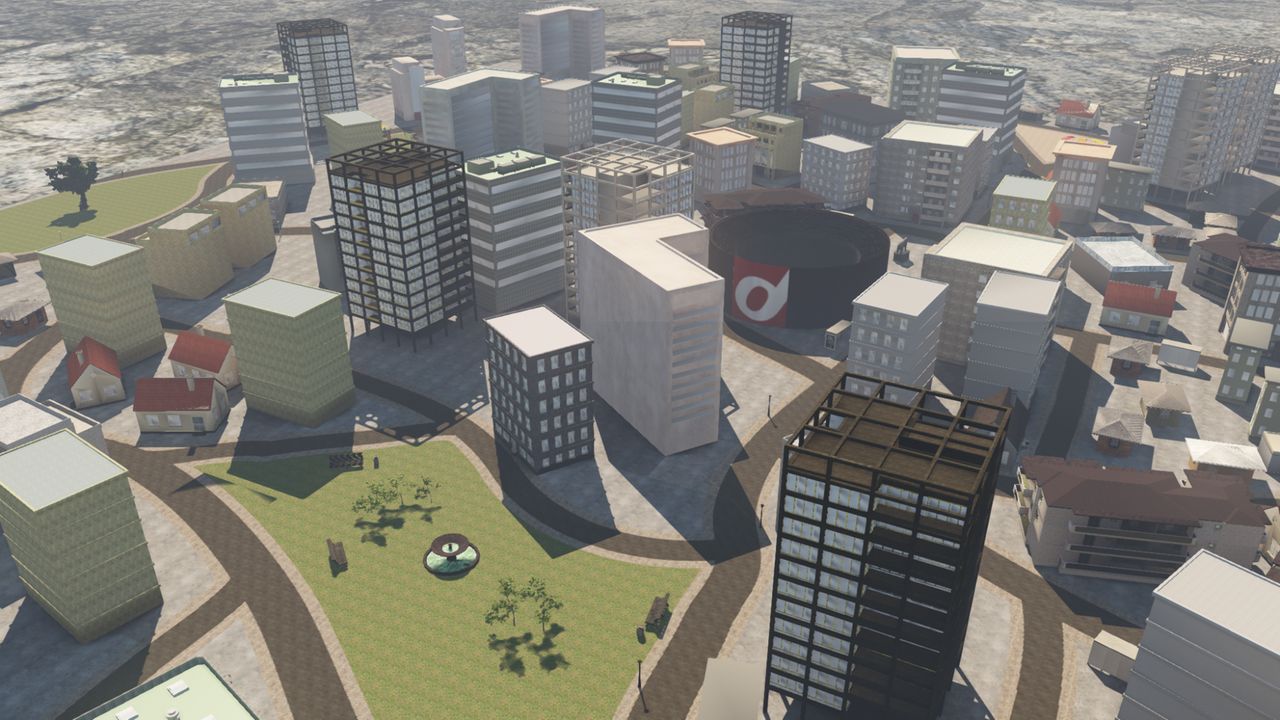

Bellmund klappt seinen Laptop auf. Nach ein paar Tastenklicks erscheint eine virtuelle Stadt auf dem Monitor. Eine Stadt mit Hochhäusern und kleinen Häusern, Parks, Laternen und vielen Kreuzungen. Wie bei einem Computerspiel bahnt sich die Versuchsperson ihren Weg über gräulich gepflasterte Straßen. Immer wieder entdeckt sie dabei hölzerne Schatztruhen, in denen sie verschiedene Objekte findet, mal einen Hut, mal einen Ball, mal ein Rad. Sie soll sich den Ort dieser Objekte einprägen.

"Und der Clou an diesem Experiment war, dass wir die zeitliche Distanz, also die zeitlichen Abstände zwischen den Objekten trennen wollten von den räumlichen Distanzen zwischen den Objekten. Und das haben wir gemacht, indem wir verschiedene Teleporter in der Stadt positioniert haben."

Ab und zu trifft die Versuchsperson auf mysteriös aussehende dunkle Kästen. Öffnet sie einen davon, wird sie an einen völlig anderen Ort der Stadt gebeamt. Dann geht die Suche nach Schatztruhen mit neuen Objekten weiter. Ist der Gang durch die virtuelle Stadt beendet, soll sich die Versuchsperson an die Objekte erinnern, die sie gefunden hat. Dabei wird ihre Hirnaktivität gescannt.

"Was wir gesehen haben, ist, dass eben diese Zusammenhänge zwischen den Positionen quasi kartiert wurden im Hippocampus und im entorhinalen Kortex."

Räumliche und zeitliche Verortung formt Erinnerung

Und zwar getrennt für die räumliche und die zeitliche Position der Objekte. Die Aktivitätsmuster der beiden für Navigation zuständigen Hirnregionen ähnelten sich umso mehr, je näher die erinnerten Objekte der virtuellen Stadt räumlich zueinander lagen. Sie ähnelten sich aber auch, wenn die Objekte kurz nacheinander entdeckt wurden.

"Es war tatsächlich so, dass das Gehirn der Probanden die zeitlichen Abstände genommen hat, um die Erinnerung zu ordnen letztendlich."

Eine weitreichende Entdeckung, ist Christian Doeller überzeugt. Sie zeigt, wie das Gehirn es schafft, Erinnerungen an Ereignisse in der richtigen Reihenfolge zu bewahren.

"Interessanterweise in dem allergleichen System, sowohl dem Hippocampus als auch dem entorhinalen Kortex, finden wir Zellen, die Zeit codieren, sogenannte time cells, Zeitzellen, die nur an einem ganz bestimmten Zeitpunkt eines Ereignisses feuern. Man könnte sagen, da wird - so wie eher bei den Rasterzellen die räumliche Struktur - eher die zeitliche Struktur, der zeitliche Kontext von Ereignissen repräsentiert."

Wir erinnern uns an Episoden unseres Lebens, indem wir sie zeitlich und räumlich verorten. Da war die Geburtstagsfeier beim Onkel in München. Die Geburtstagstorte im Garten. Später dann ein Spaziergang durch den Park. Wann ist was wo passiert? Gedächtnisforscher sprechen vom "episodischen Gedächtnis", wenn einzelne Episoden des Lebens plastisch erinnert werden. Die neuronalen Mechanismen sind bisher noch nicht vollständig verstanden. Für Christian Doeller können die Entdeckungen zum Navigationssystem des Gehirns weiterhelfen.

"Also diese beiden Systeme, die diese Hauptkomponenten des Navigationssystems darstellen, encodieren auch Zeit. Das ist natürlich aus der Sicht eines Gedächtnisforschers unglaublich spannend, weil das sehr genau die beiden Komponenten sind, Raum und Zeit, die zur Definition einer Episode und dadurch eines episodischen Gedächtniseintrags beitragen."

Navigationssystem als Grundlage für Generalisierungen?

Unser Geist zielt darauf ab, Strukturen zu erkennen, und die Navigationszellen, die den Raum ordnen, helfen offenbar auch dabei, Wahrnehmungen und Erinnerungen zu sortieren. Wir sind aber auch kreativ, stellen logische Zusammenhänge her, verallgemeinern und denken Neues. Liefert das Navigationssystem des Gehirns auch dafür Grundlagen?

"Was ja erstaunlich ist, dass wir es so flexibel nutzen können, wenn wir neue Situationen interpretieren oder Zusammenhänge erschließen, die wir nie direkt erlebt haben."

Stephanie Theves ist Postdoc bei Christian Doeller. Wie können wir, wenn wir einen unbekannten Vogel sehen, wissen, ob er fliegen kann oder nicht? Theves hat zwei Experimente durchgeführt, um herauszufinden, welche Rolle das Navigationssystem des Gehirns bei solchen Generalisierungen spielt.

Auf einem Bildschirm sehen Versuchspersonen abstrakte Symbole: Vierecke aus unterschiedlich durchlässigen Farben, auf denen sich mal größere und mal kleinere Kreise befinden. Mit der Zeit lernen die Versuchspersonen, die Symbole aufgrund dieser beiden Merkmale systematisch zu unterscheiden. Im Hirnscanner sollen sie sich dann wieder an die Symbole erinnern.

"Was wir gefunden haben, war, dass Objekte umso ähnlicher im Hippocampus repräsentiert sind, wenn sie nah im konzeptionellen Raum lagen."

Das bedeutet: Die Aktivitätsmuster im Hippocampus waren ähnlicher, wenn es sich um Objekte mit ähnlicher Kreisgröße und Farbtransparenz handelte. Das Navigationsareal hatte die Objekte offenbar nach ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Ähnliches wird ähnlich repräsentiert, rückt also in den kognitiven Räumen eng aneinander.

Komplexe Informationen auf das Wesentliche reduzieren

In einer zweiten Studie untersuchte Stephanie Theves, was im Gehirn passiert, wenn sich die Versuchspersonen zusätzlich an weitere Merkmale der Figuren erinnern mussten, zum Beispiel an die Zahl von Punkten auf den Kreisscheiben. Erneut waren die Aktivitätsmuster in den Navigationsarealen des Gehirns einander ähnlicher, wenn Objekte erinnert wurden, die sich allein in den relevanten Merkmalen ähnelten. Offenbar hatten die Areale Regelhaftes von nicht Regelhaftem unterschieden, sie reduzierten die vielen Dimensionen der Objekte auf die beiden wesentlichen: auf Größe und Farbe.

Christian Doeller führt das zu folgender Hypothese: "Wovon wir ausgehen, ist, dass möglicherweise der Hippocampus, der entorhinale Kortex auch höherdimensionale Information zugänglich macht, indem Information dann wie in so einem Ausschnitt in zwei, möglicherweise drei Dimensionen repräsentiert wird, um damit überhaupt im täglichen Leben umgehen zu können."

Abstrakte räumliche Vorstellungen reduzieren die sinnliche Vielfalt auf das gerade Wesentliche. Vögel haben unterschiedliche Schnäbel, Schwänze, Federn oder Gewicht. Für die Frage "Kann dieser unbekannte Vogel fliegen?" sind aber nur die Flügelspannweite und das Gewicht relevant. Wir gehen offenbar von diesen Merkmalen aus und beziehen sie auf früheres Wissen: Welches Gewicht und welche Flügelspannweite haben Vögel normalerweise, wenn sie fliegen können? Daraus verallgemeinern wir: Sieht aus wie ein Rotkehlchen, sollte fliegen können.

Räumliche Kategorien beschreiben soziale Strukturen

Die Theorie der Kortikalen Karten oder Räume bietet ein Erklärungsmodell, wie geometrische Ordnungsmuster dabei helfen, die komplexe Welt auf das Wesentliche zu reduzieren. Das reicht sogar bis ins Zwischenmenschliche hinein, wie eine Studie New Yorker Wissenschaftler zeigt. Doeller:

"Man hat Probanden soziale Stimuli präsentiert, also verschiedene virtuelle Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis waren. Also da war eine Dimension des Raumes im Prinzip die Machtstruktur innerhalb eines Unternehmens und hat auch gezeigt, dass der Hippocampus auch diese sehr abstrakten sozialen Räume repräsentiert.

Die Karriereleiter hinaufsteigen. Auf jemanden herabschauen. An der Spitze stehen. Mit jemandem auf Augenhöhe verhandeln… Wenn wir soziale Beziehungen beschreiben, nutzen wir oft räumliche Kategorien. Das ist kein Zufall, sagt Doeller. Allerdings wäre es voreilig, daraus den Schluss zu ziehen, dass das Navigationssystem nur an Hierarchien interessiert ist. In der New Yorker Studie konnten die Versuchspersonen auch Bindungen und soziale Nähe zu virtuellen Personen herstellen. Die Navigationszellen spiegelten ebenfalls wider, wie stark oder schwach sie sozial miteinander verbunden waren.

"Soziale Mobilität. Sozialer Aufstieg. Die Rechten. Die Linke. Die breite Mitte der Gesellschaft. Das Zentrum der politischen Aufmerksamkeit."

Können anschaulich-bildhafte Vorstellungen das Denken behindern?

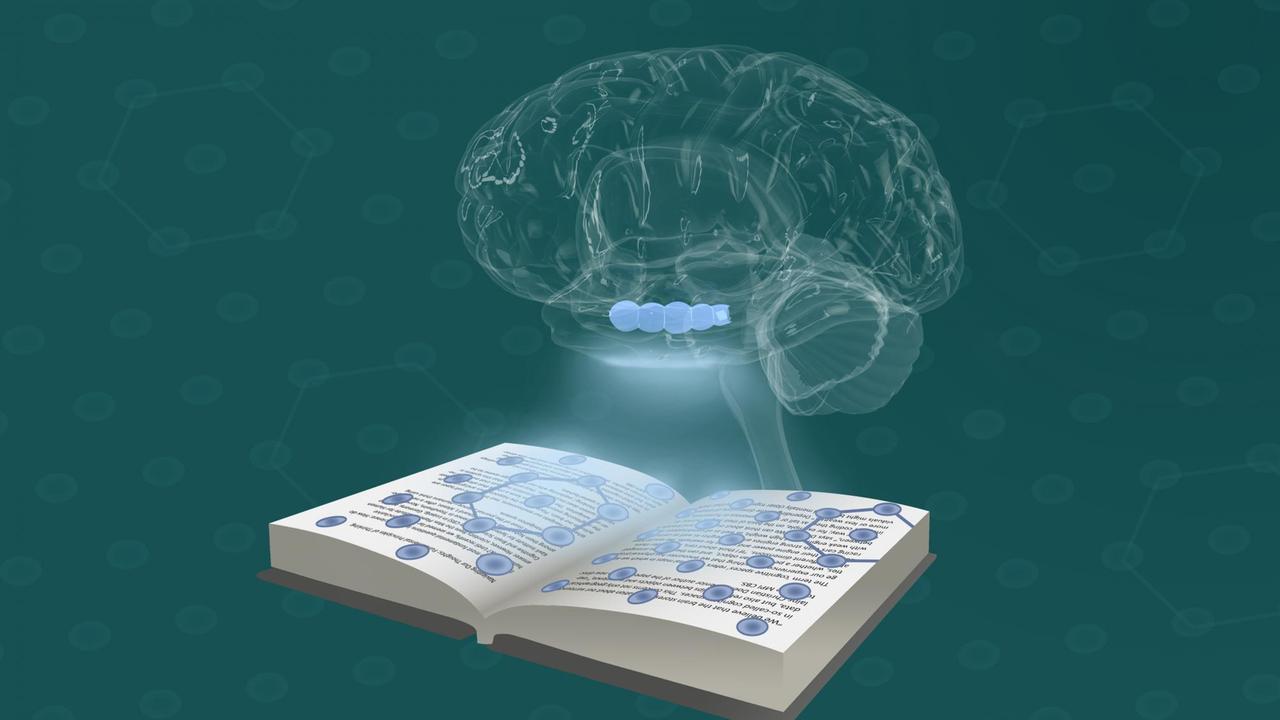

Bis heute existiert die Auffassung, Denken funktioniere dann besonders gut, wenn es anschaulich und bildhaft ist. Deshalb sind auch wissenschaftliche Lehrbücher vollgepackt mit Illustrationen.

Markus Knauff, der Psychologe und Kognitionsforscher aus Giessen, ist da inzwischen skeptisch: "Wir haben jedenfalls in vielen Experimenten gezeigt, dass gerade das Denken besser funktioniert, wenn wir es auf Grundlage räumlicher Modelle machen."

Eines dieser Experimente sieht so aus: "Der Hund hat ein schmutzigeres Fell als die Katze. Die Katze hat ein schmutzigeres Fell als der Affe. Welches Tier ist das sauberste?"

Solche Fragen sollten Versuchspersonen im ersten Teil des Experiments beantworten. Im zweiten Teil des Experiments ging es um die gleiche logische Aufgabe, aber die Fragen waren weniger konkret. "Person A ist intelligenter als Person B, Person B ist intelligenter als Person C: Wer ist der dümmste?"

Knauff: "Das können sie sich nicht besonders gut anschaulich vorstellen, weil die Personen abstrakt bleiben, Intelligenz ist nicht etwas, was man Personen auf Anhieb ansieht. Nun jetzt könnten Sie raten, welche Aufgaben zu mehr Fehlern geführt haben und welche besser gelöst werden? - Ich sage es ihnen gleich, gegen die Intuition: mit den abstrakten Personen A und B haben die Leute besser gedacht. Sie haben weniger Fehler gemacht und konnten auch schneller denken."

Für Markus Knauff heißt das, dass anschaulich-bildhafte Vorstellungen das Denken behindern können. Sie überdecken den logischen Kern einer Aufgabe mit allzu viel nebensächlichen Details. Ein Problem erfasse besser, wer mit abstrakten Beziehungen in Raum und Zeit arbeite. Und Kognition sei auch darauf hin angelegt.

Kognitives System hat nur beschränkte Ressourcen

Knauffs Versuchspersonen schildern ihm immer wieder, dass sie sich beim Denken Pfeile vorstellen, Winkel oder Ebenen, die sie neben-, über oder ineinander schichten. Detailreiche Bilder helfen nach Markus Knauff dagegen wenig beim logischen Denken, räumliche Verknüpfungen dagegen sehr wohl.

"Welches Tier ist das sauberste?" Und: "Ist Person A, B oder C die dümmste?"

Die Versuchspersonen sollen wieder diese beiden Aufgaben lösen. Diesmal aber liegen sie dabei in einem Hirnscanner und müssen gleichzeitig noch weitere Aufgaben bearbeiten.

"Es ist so, dass unser kognitives System ja in vielen Bereichen über beschränkte Ressourcen verfügt, d.h. wir müssen effizient damit umgehen. Und wir konnten zeigen, dass eigentlich es nur stört, wenn wir zusätzliche räumliche Aufgaben machen, während andere Aufgaben gar nicht so sehr stören. Das weist wieder darauf hin, dass dieser Denkprozess einen räumlichen Charakter hat, der weniger konkret ist als bildhafte Vorstellungen."

Eine Auffassung, in der Knauff zusätzlich bestärkt wurde, als sein Team Versuchspersonen fragte, wie sie ihre Aufgaben lösen. Zunächst sagten die meisten: visuell. Als die Wissenschaftler nachhakten, ergab sich ein anderes Bild.

"Wenn man zum Beispiel fragt, welche Farbe hatte denn das Objekt, dann sagen die, ach ja, über die Farbe habe ich gar nicht nachgedacht. Oder wie groß war das denn ganz genau? Wir haben viele Sachen gemacht, wo es zum Beispiel um die Einordnung von Autos auf einem Parkplatz ging und wo die stehen, in welcher Beziehung zueinander. Und dann haben wir gefragt, was ist denn das für ein Auto, ist das ein Mercedes oder ein BMW oder ein Porsche? Und dann haben die gesagt, ah ja, das ist die irrelevant für die Aufgabe, so weit ging meine visuelle Vorstellung dann doch nicht."

Abstrakte Konzepte helfen bei logischen Aufgaben

Wie weit lässt sich räumliches Denken trainieren? Die Ergebnisse einer englischen Studie liefern da erste Hinweise, meint Markus Knauff. Denn sie zeigen, "dass Menschen, die nicht so gut im logischen Denken sind, häufig die sind, die sehr visuell denken und dass die, die besser sind, abstrakter denken. Und das Interessante ist, dass die Leute, die schlecht sind, besser werden, wenn man ihnen abgewöhnt, zu sehr visuell zu denken."

Die Versuchspersonen hatten die Wahl. Sie durften logische Aufgaben lösen, indem sie entweder mit abstrakten Symbolen arbeiteten oder mit anschaulichen Graphiken. Die Leistung vieler, die die Graphiken nutzten, steigerte sich, wenn man ihnen die anschaulichen Bilder wegnahm.

Ruht der menschliche Geist also auf einem uralten System, mit dem der Mensch begann, sich in seiner Umwelt zu zurechtzufinden? Das Gehirn greift bei der Strukturierung verschiedenster geistiger Leistungen auf das Navigationssystem des Gehirns zurück, das sich in der Evolution wohl früh herausgebildet hat. Und es scheint sich zu lohnen, zumindest beim logischen Denken auf abstrakte räumliche Muster zurückzugreifen. Das sind die grundlegenden Erkenntnisse, die die Forschung zu den räumlichen Fundamenten der Kognition bisher liefert. Sie sind inzwischen aber bereits der Ausgangspunkt für weitergehende Fragen: Zum Beispiel, ob das Navigationssystem eine stabile Bastion fürs Leben ist - oder sich mit den Jahren verändert?

Navigationssystem des Gehirns wird im Alter unschärfer

Versuchspersonen tragen Brillen, durch die sie nichts sehen, während sie von Helfern durch einen Raum geführt werden. Manche von ihnen sind jung, der älteste ist über achtzig Jahre alt. Ab und zu werden sie mitten auf dem Weg gebeten, die Entfernung zwischen ihrer aktuellen Position und dem Startpunkt einzuschätzen. Schneiden die älteren Versuchspersonen dabei schlechter ab als die jüngeren?

Dieses Experiment führte Thomas Wolbers vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Magdeburg gemeinsam mit amerikanischen Wissenschaftlern durch. Nicht jeder Mensch ab circa 50, 55 Jahren schnitt dabei schlechter ab, bilanziert Wolbers das Ergebnis:

"Trotzdem sehen wir, dass insgesamt tatsächlich im Alter diese Berechnungen vor allem verrauschter werden. Also es sieht wirklich so aus, dass gerade diese Gitterzellen, dass das Signal im Alter immer unschärfer wird, dass die Position immer unklarer codiert wird und dann eben die Leute immer unsicherer werden, wo genau sie im Raum sie sich denn eigentlich befinden."

"Trotzdem sehen wir, dass insgesamt tatsächlich im Alter diese Berechnungen vor allem verrauschter werden. Also es sieht wirklich so aus, dass gerade diese Gitterzellen, dass das Signal im Alter immer unschärfer wird, dass die Position immer unklarer codiert wird und dann eben die Leute immer unsicherer werden, wo genau sie im Raum sie sich denn eigentlich befinden."

Das Navigationssystem des Gehirns altert und verliert dabei an Präzision. Inwieweit das auch direkt die kognitiven Fähigkeiten beeinflusst, muss noch untersucht werden. Aber es gibt bereits Hinweise, dass es bei der Alzheimererkrankung eine Rolle spielt, die mit starken geistigen Einschränkungen verbunden ist. Vor allem mit Gedächtnisschwund und zunehmender geistiger Verwirrung. Nikolai Axmacher von der Ruhr-Universität Bochum:

"Wenn Symptome auftreten, ist es so, dass das Gehirn schon sehr weitgehend zerstört ist und es mit den Therapiemöglichkeiten, die so in der nächsten Zeit denkbar sind, nicht möglich sein wird, die kognitiven Beeinträchtigungen wieder zu verbessern."

Zusammenhang mit Alzheimer wäre denkbar

Seit langem suchen Forscher daher nach frühen Markern. Der Neuropsychologe Axmacher untersuchte in diesem Zusammenhang Personen, die ein Risikogen für Alzheimer tragen. Es heißt abgekürzt APOE und erhöht das Alzheimerrisiko um das Drei- bis Vierfache. Diese Träger des Risikogens ließ Axmacher nun virtuell durch einen Raum navigieren, während sie in einem Hirnscanner lagen. Wenn sich die Risikoträger an klar wahrnehmbaren Markierungen im Raum orientieren konnten, zum Beispiel einem Leuchtturm, fanden sie die Route genauso gut wie Kontrollpersonen ohne Risikogen. Wenn solche Markierungen aber fehlten, funktionierte ihr Navigationssinn weit weniger gut. Das war im Gehirn ablesbar.

"Die Veränderung war massiv und das hatten wir in der Form auch nicht erwartet. Aber es war so, dass die typische Rasterzellaktivität sogar nur bei den Kontrollprobanden gefunden werden konnte und gar nicht bei den Probanden mit dem Risikofaktor - ist tatsächlich total ausgefallen."

Könnte es also sein, dass die Alzheimersche Krankheit mit einem frühen Abbau im Navigationssystem des Gehirns einhergeht? Ein interessanter Befund, aber noch sollte man aus dieser ersten Studie keine voreiligen Schlüsse ziehen.

Kognitive Karten liefern keine Totalerklärung des Geistes

Das gelte auch für die Forschung zu den kognitiven Karten insgesamt, meint Thomas Wolbers vom Magdeburger Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Das Gehirn bestehe aus vielen eng miteinander verwobenen Subsystemen. Man solle das Navigationssystem also nicht mit Erwartungen überfrachten.

"Es ist halt nur ein Baustein, sicher ein wichtiger Baustein, definitiv, aber es wird sicher nicht alles erklären können."

Auch Christian Doeller beansprucht für die Platz- und Rasterzellen nicht die Totalerklärung des Geistes. Er ist aber davon überzeugt, dass der Blick auf das Navigationssystem bleibende Resultate liefern und unser Verständnis von den Vorgängen in unserem Gehirn vertiefen wird:

"Einfachere Informationen werden in anderen Regionen im Hirnsystem repräsentiert. Aber wenn es um komplexere Informationen geht, die auch die Kombination, Integration von verschiedenen Merkmalen beinhalten, denken wir, dass diese Karten sehr, sehr wichtig sind."