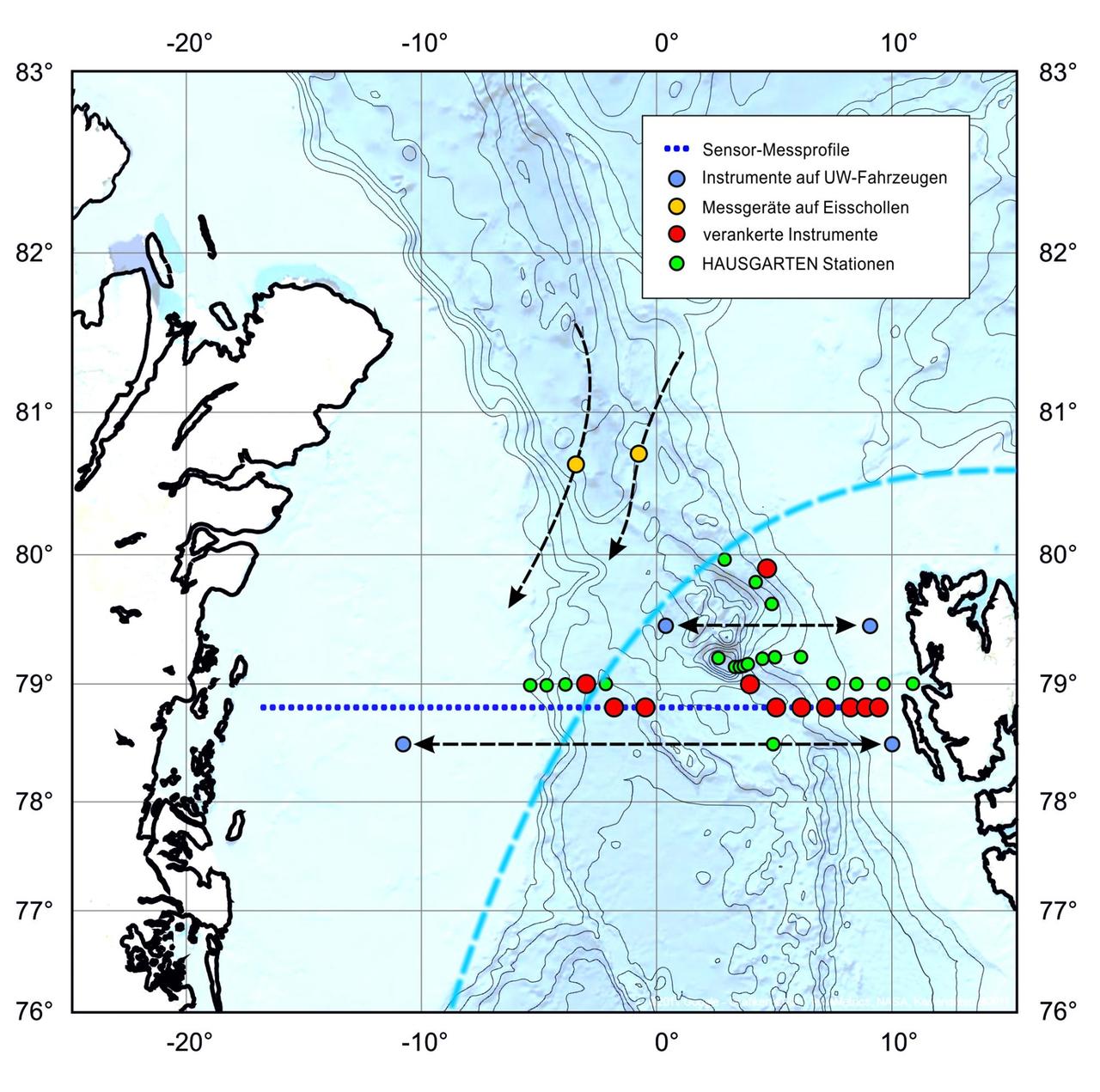

Seit 2002 beobachten zwei Forscherinnen des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung die arktische Tiefsee. Mit einem ferngesteuerten Kamera-System wird an zwei Messstellen zwischen Grönland und Spitzbergen der Meeresboden abfotografiert. Eregbnis der Langzeitmessung: Die Mülldichte in 2.500 Meter Tiefe ist innerhalb von zehn Jahren deutlich gestiegen.

Das zeigt sich vor allem am nördlicheren der Kontrollopunkte. 2004 wurden hier auf den Fotos gerade einmal 346 Müllteile (Mindestgröße: 2 Zentimeter) gezählt. Zehn Jahre später waren es an derselben Stelle bereits über 8.000 - die Vermüllung hat um das Zwanzigfache zugenommen. Laut der Forscherinnen war die Belastung an dieser Stelle fast genau so hoch wie im Cap de Creus-Canyon im Mittelmeer. Dort sei die bislang höchste Mülldichte am Meeresboden überhaupt gemessen worden.

Mehr Schiffe, mehr Müll

Die gefundenen Glasteile auf dem Meeresgrund können die Forscherinnen relativ einfach erklären. Das Material driftet nicht über große Distanzen, sondern sinkt sofort an Ort und Stelle. Da es in der Region in den letzten Jahren deutlich mehr Schiffe unterwegs sind, ist auch die Menge an Glasmüll gestiegen.

Schwieriger ist es den Forscherinnen zufolge, die Herkunft des Plastikmülls zu erklären. Meeresströmungen wie der Golfstrom transportieren den Müll über weite Strecken zum Nordpol. Doch anscheinend hat auch treibendes Eis einen Einfluss. Laut den Autorinnen der Studie könnte das Meereis als eine Art Transportmittel für Müll dienen und diesen während der Schmelzperiode wieder freigeben. Bislang hatten Wissenschaftler das Meereis eher für eine Barriere gegen die Verschmutzung gehalten.

Die Vermüllung der Meere insbesondere mit Plastikrückständen gilt als großes Problem und erregt seit einigen Jahren zunehmend auch öffentliches Aufsehen, unter anderem weil Tiere daran verenden und sich giftige Stoffe in der Nahrungskette anreichern könnten.