Kriege: Herr Kardinal Lehmann, zwei bedeutsame Ereignisse markieren in diesem Jahr die Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland. Da ist zum einen die Wahl eines Deutschen, Josef Ratzinger, in das höchste Amt der katholischen Kirche, in das Papst- oder auch Petrus-Amt. Das andere Ereignis ist das 20. Internationale Treffen der katholischen Jugend. In diesem Jahr hat der Papst, noch der Vorgänger Johannes Paul II., nach Köln eingeladen. Zwischen beiden Ereignissen liegen gut vier Monate. Welche Veränderungen haben und welche Veränderungen werden sich Ihrer Einschätzung nach aufgrund dieser beiden Ereignisse für die katholische Weltkirche ergeben?

Lehmann: Zunächst ist es sicher die Sorge um eine gute Kontinuität. Denn es war ja auch für die Kardinäle ungeheuer schwer, einen Nachfolger für diesen charismatischen Papst zu finden. Und immer wieder tauchte im Vorfeld die Frage auf: Wer kann das überhaupt machen? Und viele Leute haben eben Kardinal Ratzinger dies zugetraut, so dass ich glaube, das Erste im Moment wird eher die Frage sein: Kann man also ohne sein Charisma kopieren zu wollen, kann man das doch in einer gewissen Weise eben auch dann fortsetzen? Ich war Zeuge, als Johannes Paul II. zweimal sehr bewusst "Ja!" gesagt hat zum Weltjugendtag in Köln, auch wenn er durchblicken ließ, dass er nicht glaubt, dass er selbst noch kommen kann. Insofern glaube ich, wird die Gestalt von Johannes Paul II. also doch noch sehr überragend sein. Aber der jetzige Papst wird mit Sicherheit ohne Krampf eigene Akzente setzen, und man wird mal sehen müssen, was das für eine Mischung gibt. Da bin ich selber gespannt. Große Veränderungen könnte ich in dieser Zeit jetzt eigentlich nicht feststellen.

Kriege: War das Bemühen der Kardinäle – ohne jetzt ins Konklavegeheimnis einzusteigen – mehr eine charismatische Kontinuität oder eine Lehrkontinuität?

Lehmann: Also, jeder war sich wohl klar, dass man Papst Johannes Paul II. in keiner Weise imitieren kann und dass es auch ganz falsch wäre, sozusagen eine andere Ausgabe von ihm zu suchen. Insofern spielt die sicher charismatische Dimension eine Rolle nur insofern, als man sagte: Gibt es jemand, der dieses Ansehen, das das Papstamt gewonnen hat in dieser Zeit, ein Stück weit festhalten und bewahren kann. Die lehrhafte Kontinuität war, glaube ich, gar kein Problem. Denn die beiden, Johannes Paul II. und Benedikt jetzt, haben ja über 23 Jahre so intensiv zusammengearbeitet und Johannes Paul II. hat eigentlich in dogmatischen Fragen, theologisch im engeren Sinne, doch sehr auf Josef Ratzinger gehört. Gut, da war, glaube ich, auch eine sehr tiefe Geistesverwandtschaft. Dafür ist die Kirche trotz mancher Krisen und Konflikte, glaube ich, auch so stabil, dass in den großen Fragen des Glaubens auch dann im Kardinalskollegium eigentlich keine grundlegenden Dissense sind. Also, insofern glaube ich, dass diese Frage der Lehre bis zu einem gewissen Grade einfach dann unangefochtene Kontinuität hatte. Etwas anderes ist die Applikation mancher Lehrkapitel, ob das jetzt die Sexualethik oder ob das Fragen der Ehedisziplin, der Eheordnung sind und dergleichen, da gibt es dann zweifellos dann auch verschiedene Erwartungen und so fort, da kann man, glaube ich, im Augenblick noch nicht viel sagen. Aber der Papst bewegt sich ja in diesen Monaten jetzt mit einer eigentlich ganz überraschenden Leichtigkeit und Souveränität. Er war ja als Kardinal eher ein zurückhaltender Mensch, das macht ihm offensichtlich Freude. Und das erhöht, glaube ich, dann auch seine Selbstständigkeit und seinen Mut, dann ganz konsequent eigene Wege zu gehen. Man sieht das ja in Dingen, die nicht so an die Öffentlichkeit kommen, die die Öffentlichkeit auch nicht zu interessieren brauchen. Aber in der Gestaltung seines Alltags. Zum Beispiel gibt es eben nicht mehr die vielen Besucher seiner Privatmesse am Morgen früh, es gibt nicht mehr diese Unzahl von Arbeitsessen. Er will lieber im kleineren Kreis und mit weniger zeitlichem Aufwand die Mahlzeiten einnehmen. Dafür nimmt er sich mehr Zeit, offensichtlich auch und sogar in diesen ersten Monaten, wo er noch viele Repräsentationsaufgaben hat, Botschafter zu empfangen und dergleichen.

Kriege: Nimmt er sich sehr viel Zeit für das Aktenstudium?

Lehmann: Für die Vorbereitung von Entscheidungen.

Kriege: Was erstaunlich ist, weil man sagt, sein Vorgänger hat das überhaupt nicht gemacht.

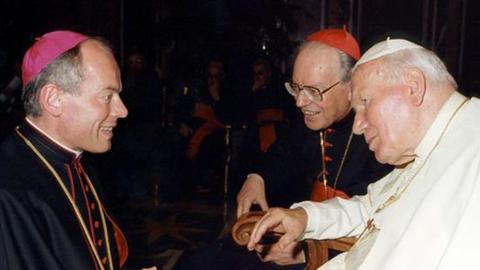

Lehmann: Genau, genau. Ich habe das bei meinem einzigen Besuch am 8. Juli seit der Konklave bis zum Weltjugendtag gemerkt, dass er bis in das Detail Einzelheiten kannte und das ist, denke ich, auch ein großer Gewinn. Das darf man nicht übersehen, dass er sich selbstständig und objektiv informiert und sich dann sein Urteil bildet, auch bei Dingen, die er eigentlich schon kennt, wo er vielleicht etwas lässiger über die Akten gehen könnte, um zu einem verlässlichen Urteil zu kommen. Ich glaube, je mehr man ihm da etwas Vertrauen schenkt und Zeit und Freiheit lässt, umso überraschender wird er wirken, glaube ich. Wenn man ihn in einer falschen Weise drängt, so dass er sich dann festlegen muss zur Unzeit, ist es auch für uns von Nachteil.

Kriege: Ich möchte trotzdem in diesem Zusammenhang auf einen Aspekt kommen, der etwas irritiert. Auf der einen Seite hat man den Eindruck, dass sein Vorgänger im Amt die Kirche dermaßen umgestaltet hat, wie es vor ihm nur Sixtus V. gemacht hat, und er ein bestelltes Feld und ein bestelltes Haus vorfindet, in dem wenig Unkraut zu jäten ist, um mal in einem Bild zu bleiben, andererseits er aber zum Beispiel gerade mit diesem Begriff, den er in die Diskussion gebracht hat, nämlich den des "Relativismus", den er ja auch schon als Kardinaldekan für Außenstehende etwas propagandistisch ausgewertet hat: dass dieser mit zu den Schlüsselbegriffen seines Pontifikats zählen könnte. Sehen Sie das so? Was ist darunter eigentlich zu verstehen, aus seiner Sicht? Es ist ein philosophischer Begriff.

Lehmann: Seine Theologie und sein Denken sind ja doch sehr, sehr stark platonisch: augustinisch im besten Sinne des Wortes - bestimmt durch Suche nach Wahrheit. Und das steht für ihn im Vordergrund. Und zweifellos geht es in Fragen des Glaubens auch um recht verstandene Gewissheit, etwas, das im Leben und im Sterben Halt bietet und insofern ist diese Frage nach der Wahrheit bei dem pragmatischen Lebensstil, der heute überall vorherrscht, denke ich, schon auch ein Widerlager. Das wichtig ist für uns selbst. Ich selber mag den Begriff "Relativismus", also auch im philosophischen Sinne, nicht so gerne, weil sich Vieles noch dahinter verbirgt. Es gibt heute eben seriöse, notwendige Betrachtungen über die Geschichtlichkeit der Wahrheit, was Kontinuität und Verlässlichkeit nicht ausschließt. Es gibt die Frage, wie Wahrheit unterschiedlich perspektivisch erscheinen kann aufgrund unserer Endlichkeit. Aber auf der anderen Seite würde ich, und insofern kann ich auch den Begriff "Relativismus" anerkennen, dass ich einfach dann sage, es gibt Leute, die das so prinzipiell durchführen, dass eine geschichtsmächtige, die Geschichte überdauernde Macht von Wahrheit eigentlich nicht mehr richtig erkennbar wird - oder ganz ins Private abgedrängt wird. Dass er das aufspießen musste, das fand ich richtig, wenn ich auch vielleicht nicht den Begriff "Relativismus" benutzt hätte. Aber in dem Gespräch mit Jürgen Habermas konnte er das ja auch in einer erstaunlichen Weise ohne allzu großen Widerspruch als Diagnose unserer Zeit formulieren. Es gibt ja auch die, in Deutschland bis jetzt nicht übersetzte, Rede und das Gespräch, das er mit dem italienischen Philosophen Pera geführt hat, der zugleich der Präsident des italienischen Senats ist und ein angesehener Wissenschaftsphilosoph. Da hat er sogar in einem hohen Maß Recht bekommen von dem Philosophen Pera.

Er hat das schon seit vielen Jahren vorgetragen. Und wenn es also einfach dann heißt, dass Wahrheit nicht manipuliert und nicht beliebig ausgelegt werden kann und nicht instrumentalisiert werden kann, ist das, glaube ich, auch für die Kirche eine Frage auf Leben und Tod. Ich bin mal gespannt, wenn er in diesen Wochen und Monaten seine Antrittsenzyklika schreiben wird – ich weiß darüber nichts –, dann bin ich mal gespannt, in welchem Maß dieses Thema in der Mitte steht, vielleicht auch fortgeführt wird. Das lässt, glaube ich, dann viel Schlüsse ziehen über den Weg so auf mittlere Perspektive hin.

Kriege: Aber glauben Sie denn, dass die Menschen nicht doch auf der einen Seite Direktiven wünschen, auf der anderen Seite sich aber dennoch vorbehalten, diese Dinge zu akzeptieren oder nicht. Wenn ich einmal daran denke, die ganze Diskussion, die wir um die Königsteiner Erklärung gehabt haben in der Folge von der Enzyklika "Humanae Vitae", das ja schon in die 70er Jahre zurückreicht, wo die Menschen seitens der deutschen Bischofskonferenz zugestanden bekamen, ihre Familienplanung selbst in die Hand zu nehmen. Das war ja auch so etwas wie ein ‚von der Leine lassen’, auch gerade im ethischen-moralischen Bereich der eigenen vier Wände für Katholiken. Glauben Sie, dass Ähnliches heute in einem sehr viel stärkeren Maße nicht auch die Gesellschaft erfasst, dass sie sagt: Direktiven ja; wir hören uns das an die Argumente, aber wir entscheiden selber. Und das ist natürlich sehr schwierig dann für eine Kirche.

Lehmann: Das ist sicher eine Grundstruktur der Moderne und insofern natürlich etwas ganz Entscheidendes, indem man auf der einen Seite in einer solchen Situation lebt und ständig auch damit konfrontiert ist, und auf der anderen Seite sich auch fragen muss, wie weit die Kirche darauf eingehen kann. Benedikt XVI. ist ganz sicher ein Mann, der bei seinem Wissen und bei seinem Überzeugtsein von der Personenwürde jedes einzelnen Menschen Individualität und besonders Gewissen schätzen und bewerten kann. Das ist, glaube ich, keine Frage. Es wird deswegen das Problem einfach sein, wie weit es dann wieder möglich ist, zum Beispiel unbedingt Forderungen sittlicher Art als elementare Herausforderungen in den Entscheidungsbereich wieder stärker einzubeziehen. Es gibt ja respektable philosophische Ethiken, die ein hohes Reflektionsniveau haben, aber grundsätzlich jede Absolutheitsaussage über Normen verwerfen. Das können wir, denke ich, auch im Blick etwa auf die Zehn Gebote – du sollst nicht töten – in dieser Form nicht einfach übernehmen, und da finde ich es eigentlich jetzt also als Theologe und Bischof auch notwendig, dass wir diese intellektuelle Herausforderung stärker annehmen, als wir das bisher eigentlich gemacht haben - auch mit Hilfe der Philosophie, nicht nur aus Fragen und Quellen der Offenbarung.

Kriege: Vielleicht wird das ja auch auf dem diesjährigen 20. Weltjugendtag in Köln der Fall sein, dass diese Fragen zur Sprache kommen. Er beginnt ja am Montag – ein ganz historisches Datum. Das war nämlich die Grundsteinlegung 15. August 1248 des Kölner Doms. Von daher gibt es eine gewisse Kontinuität. Dennoch möchte ich etwas Salz in die Wunden streuen. Einer Ihrer Mitbrüder im Bischofsamt, der Monseigneur André Vingt-Trois von Paris hat beklagt, dass die Kirche von einer Volkskirche zu einer Eventkirche herabgesunken sei oder sich gewandelt habe: Kirchlich inszenierte Spektakel garantierten ungeheuren Massenzulauf, aber das alltägliche Leben in den Gemeinden, das dämmere so dahin. Die Zukunft der Kirche – so der Erzbischof von Paris – sei mehr eine Kirche der Senioren denn der Jugend. Was ist daran, an dieser Einschätzung, wenn man das mal mit Blick auf den Weltjugendtag sieht?

Lehmann: Also, das sind viele Einzelelemente, die man differenziert behandeln muss. Wir leben, besonders auch im Medienzeitalter, in einer Situation, wo einzelne Ereignisse, Events in diesem Sinne, eine ungeheuer große Bedeutung bekommen haben. Ich habe mich früher etwas gescheut, solche Events also stärker auch in unser kirchliches Handeln einzubeziehen, weil ich es ein bisschen eintagsfliegenhaft fand und ein bisschen modisch auch zum Teil. Aber in der Zwischenzeit denke ich mir, auch durch ganz konkrete Erfahrungen, dass man zum Beispiel große Jubiläen einfach auch nutzen muss, um Persönlichkeiten wie etwa Bonifatius in das öffentliche Gespräch zu bringen, was sonst mit anderen Mitteln fast nicht möglich ist. Und insofern muss man es klug nützen, allerdings unter zwei Voraussetzungen: Einmal muss man viel stärker – und das tun wir beim Weltjugendtag schon seit vielen, vielen Monaten – man muss sich also fragen, wie weit man ohne künstliche Konservierung von solchen Ereignissen, das geht ja nicht, wie weit man doch eine gewisse Nachhaltigkeit erzeugen kann, ganz konkrete Konsequenzen auch für Jugendarbeit und Jugendpastoral, damit das einfach nicht auch verloren geht, was an Einsichten gewonnen werden kann. Ich habe das immer wieder erlebt, eigentlich über mehr als 30 Jahre bei den Katholikentagen und den Kirchentagen, dass man sich immer wieder gefragt hat, was kann man irgendwo festhalten von dem, was man erfahren und erlebt hat. Ich bin eigentlich sehr nüchtern geworden und habe gesagt, man kann nicht so viel festhalten. Es ist mehr eine Momentaufnahme und von da aus gesehen, glaube ich, muss man schon eine gewisse Sorge tragen – das ist das Zweite –, dass also die alltäglichen, stilleren, verborgenen Bezüge des kirchlichen Lebens, die natürlich keine solche Aufmerksamkeit im Medienzeitalter finden können, dass man die pflegt. Das stille Entscheiden im seelsorgerischen Gespräch mit Menschen in Konflikten, das verschwindet natürlich für das Bewusstsein fast und viele andere Dinge. Und insofern muss man dagegen steuern in unserem Bewusstsein, auch bei unseren Hauptamtlichen, ob Priestern oder anderen. Aber ich würde das nicht so skeptisch negativ sehen. Meine Erfahrungen in Paris, Rom und Toronto bei Weltjugendtagen – besonders Rom und Toronto, weil ich da Katechesen gehalten habe – ist, und das hat mich eigentlich auch fasziniert bis heute, dass man mit diesen jungen Menschen in einer überraschenden Weise unglaublich tief und sehr ernst über sehr existentielle Fragen reden kann, und dass sie da auch offen und unbefangen sind, wie wir das nicht gewesen sind. Und ich wünsche mir das sehr, dass das in Köln also auch dann möglich ist. Wir Deutschen tun uns da sowieso etwas schwieriger, weil wir uns da eher etwas in unsere eigenen Nischen zurückziehen und weil wir auch so nicht diese Unbefangenheit haben, gerade auch in spirituellen Dingen, uns da zu offenbaren. Da fehlt es auch ein bisschen an der Sprachfähigkeit dazu. Da können wir eigentlich also auch nur lernen. Und insofern verspreche ich mir da für uns auch solche Einsichten, die man dann – sonst geht das natürlich auch wieder vollkommen verloren – schon auch in die Jugendpastorale umsetzen muss in den nächsten Jahren.

Kriege: Ich lese da gerade bei der Deutschen Presseagentur vor einigen Tagen eine Umfrage, nach der also nicht ein "Trend zur Religion" zum Beispiel auszumachen ist. Die Hälfte der Deutschen lehnt eine stärkere Orientierung an religiösen Werten in Deutschland ab. Also, das sind natürlich alles sehr interpretable Ergebnisse, die bei solchen Umfragen herauskommen, aber dennoch scheint es ja so zu sein, dass möglicherweise die Skeptiker recht haben, die sagen, nach dem Weltjugendtag wird es wie vor dem Weltjugendtag sein!?

Lehmann: Momentaufnahmen sind natürlich auch Umfragen. Von da aus muss man sie, wenn man schon von "Relativismus" spricht, auch sehr relativieren. Dass natürlich die Vorgabe der Fragen eine ungeheure Steuerung im Grunde genommen auch der Antworten bedeutet, da sollte man sich nichts vormachen. Ich denke aber, dass es Ereignisse gibt in den letzten Jahren, die mindestens an diesem Trend auch Fragen anschließen lassen. Also, einmal muss man zum Beispiel sehen, dass die Voraussetzungen, dass der Prozess der Säkularisierung eigentlich immer stärker und unwiderruflich voranschreitet, dass der religionssoziologisch gar nicht mehr so sicher ist wie früher – von der Theorie her nicht mehr, aber auch von den praktischen Umfragen nicht mehr, denn man betrachte nur einmal die Reaktionen der Menschen am 11. September 2001, man betrachte nach der Tsunami-Welle 2004 das Verhalten. Da zeigt sich natürlich auch der Eventcharakter dadurch, dass diese Aufmerksamkeit für religiöse Fragen ungeheuer steil empor schnellt für einige Tage, für einige Wochen. Aber es ist ja ein Zeichen eher dafür, dass diese Fragen durchaus da sind, aber sehr verschüttet, und dass es eine ungeheure Aufgabe ist, da sozusagen wie ein Archäologe in die Tiefe zu gehen und das wieder frei zu legen, was da ist. Aber wir haben halt eben doch in unserer Gesellschaftsstruktur diese Fragen auch sonst total, wie man – seit Hegel - so schön sagt, freigegeben in die Privatheit des Einzelnen. Ich bin von Anfang an eigentlich ein Gegner davon, dass man jetzt besondere Dinge macht, so spezielle Clubs für Distanzierte oder irgendetwas, sondern das, was wir täglich tun, müssen wir besser machen. Das gilt für jede Predigt, das gilt für jeden Gottesdienst, dass, wenn sich einer da mal verirrt, er dann nachher sagen kann, das hat mir doch etwas gegeben. Und von da aus ist für mich eigentlich die Frage, ob man also eine Wende irgendwo im öffentlichen Bewusstsein der Bedeutung von Religion und Glaube überhaupt erreichen kann. Es gibt da zurzeit auch eine andere Umfrage, die McKinsey, AOL, ZDF und "Stern" machen unter dem Titel "Deutschlandperspektive". Und da kam ja heraus, dass junge Katholiken zwischen 15 und 29 Jahren zu einem nicht unerheblichen Teil zuversichtlicher in die Zukunft schauen und sich sehr begründet wissen in ihrer Hoffnung auf die Kraft des Glaubens in ihrem Leben. Ich finde das mindestens mal interessant. Es bestätigt mich ja auch in bestimmten Wahrnehmungen und ich bin ganz fest überzeugt, dass das natürlich, wenn es zu irgend einer Wende kommen sollte in diesen Dingen, das werden Minderheiten sein.

Aber das Schicksal der Kirche entscheidet sich letzten Endes da nicht an den Quantitäten. Erneuerung und Reform kamen immer von Minderheiten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch nicht den Charakter als Volkskirche grundsätzlich tangieren muss. Es ist ja eine Karikatur von Volkskirche, wenn wir meinen, da wäre immer jeder ganz selbstverständlich hineingetauft worden. Das war, so denke ich, auch im Mittelalter nicht einfach so. Und es gab ja immer, was uns heute selbstverständlicher ist, aber wir vielleicht auch pastoral zu wenig nutzen, es gab immer eine sehr differenzierte Nähe oder Ferne zur radikalen Mitte des Glaubens. Für manche Leute war das eben auch früher nie anders, als dass man ein paar Mal in seinem Leben, bei den Lebenswenden, gleichsam Gebrauch gemacht hat von der Kirche mit Taufe und Hochzeit und Beerdigung. Und natürlich sind wir daran interessiert, diese gestufte Nähe oder Ferne zu dynamisieren und zu mobilisieren. Aber das ist ja nicht nichts, wenn Menschen trotzdem an ihren entscheidenden Lebenswenden dann doch wissen, dass das etwas anderes ist, als es sonst ist. Und für mich ist Volkskirche eigentlich stark davon bestimmt, dass eine Kirche nicht nur in Nischen mit Leuten lebt, die die selbe Einstellung haben, die vielleicht sogar ähnlichen gesellschaftlichen Schichten angehören, sondern wenn eine Kirche also bereit ist, sich um die Probleme, die alle betrifft, zu kümmern, auch um die gesellschaftlichen Gestaltungsprobleme und sich nicht einfach in diese Nischen zurück zieht. Dann kann es auch sein, dass eine solche Kirche eine Minderheit ist. Aber sie darf dann eigentlich nicht diesen grundlegenden Auftrag für die Gesellschaft preisgeben. Und ich vergleiche es gerne auch in einem Bild: Große Geleitzüge können schwer wenden, die müssen immer Rücksicht nehmen auf den Langsamsten. In der Kirche ist es ähnlich wie auch bei gesellschaftlichen Bewegungen, dass Erneuerungen und Reformen eigentlich immer durch einzelne Gruppen und Bewegungen gekommen sind, nicht zuletzt auch aus dem ganzen Ordensleben, etwa wenn die sich selbst reformieren mussten und reformierten. Man sieht es in einem Abbild auch bei den Grünen, dass man gesellschaftliches Bewusstsein ändern kann, und zwar auf lange Frist dann doch auch erstaunlich eben durch das, was kleine Gruppen einbringen in die gesellschaftliche Diskussion. Aber der Weltjugendtag, der hat auch noch eine ganz andere Chance. Der wird uns nämlich zeigen, dass wir uns nicht einfach so mit einem Minderwertigkeitsbewusstsein oder mit einem Minoritätsbewusstsein zurückziehen müssen. Und das ist für junge Leute, für die Zukunft junger Generationen, wichtig, dass wir noch viele sind und dass Einigkeit in der Hoffnung stark macht, und das auch für die ganze Welt.

Lehmann: Zunächst ist es sicher die Sorge um eine gute Kontinuität. Denn es war ja auch für die Kardinäle ungeheuer schwer, einen Nachfolger für diesen charismatischen Papst zu finden. Und immer wieder tauchte im Vorfeld die Frage auf: Wer kann das überhaupt machen? Und viele Leute haben eben Kardinal Ratzinger dies zugetraut, so dass ich glaube, das Erste im Moment wird eher die Frage sein: Kann man also ohne sein Charisma kopieren zu wollen, kann man das doch in einer gewissen Weise eben auch dann fortsetzen? Ich war Zeuge, als Johannes Paul II. zweimal sehr bewusst "Ja!" gesagt hat zum Weltjugendtag in Köln, auch wenn er durchblicken ließ, dass er nicht glaubt, dass er selbst noch kommen kann. Insofern glaube ich, wird die Gestalt von Johannes Paul II. also doch noch sehr überragend sein. Aber der jetzige Papst wird mit Sicherheit ohne Krampf eigene Akzente setzen, und man wird mal sehen müssen, was das für eine Mischung gibt. Da bin ich selber gespannt. Große Veränderungen könnte ich in dieser Zeit jetzt eigentlich nicht feststellen.

Kriege: War das Bemühen der Kardinäle – ohne jetzt ins Konklavegeheimnis einzusteigen – mehr eine charismatische Kontinuität oder eine Lehrkontinuität?

Lehmann: Also, jeder war sich wohl klar, dass man Papst Johannes Paul II. in keiner Weise imitieren kann und dass es auch ganz falsch wäre, sozusagen eine andere Ausgabe von ihm zu suchen. Insofern spielt die sicher charismatische Dimension eine Rolle nur insofern, als man sagte: Gibt es jemand, der dieses Ansehen, das das Papstamt gewonnen hat in dieser Zeit, ein Stück weit festhalten und bewahren kann. Die lehrhafte Kontinuität war, glaube ich, gar kein Problem. Denn die beiden, Johannes Paul II. und Benedikt jetzt, haben ja über 23 Jahre so intensiv zusammengearbeitet und Johannes Paul II. hat eigentlich in dogmatischen Fragen, theologisch im engeren Sinne, doch sehr auf Josef Ratzinger gehört. Gut, da war, glaube ich, auch eine sehr tiefe Geistesverwandtschaft. Dafür ist die Kirche trotz mancher Krisen und Konflikte, glaube ich, auch so stabil, dass in den großen Fragen des Glaubens auch dann im Kardinalskollegium eigentlich keine grundlegenden Dissense sind. Also, insofern glaube ich, dass diese Frage der Lehre bis zu einem gewissen Grade einfach dann unangefochtene Kontinuität hatte. Etwas anderes ist die Applikation mancher Lehrkapitel, ob das jetzt die Sexualethik oder ob das Fragen der Ehedisziplin, der Eheordnung sind und dergleichen, da gibt es dann zweifellos dann auch verschiedene Erwartungen und so fort, da kann man, glaube ich, im Augenblick noch nicht viel sagen. Aber der Papst bewegt sich ja in diesen Monaten jetzt mit einer eigentlich ganz überraschenden Leichtigkeit und Souveränität. Er war ja als Kardinal eher ein zurückhaltender Mensch, das macht ihm offensichtlich Freude. Und das erhöht, glaube ich, dann auch seine Selbstständigkeit und seinen Mut, dann ganz konsequent eigene Wege zu gehen. Man sieht das ja in Dingen, die nicht so an die Öffentlichkeit kommen, die die Öffentlichkeit auch nicht zu interessieren brauchen. Aber in der Gestaltung seines Alltags. Zum Beispiel gibt es eben nicht mehr die vielen Besucher seiner Privatmesse am Morgen früh, es gibt nicht mehr diese Unzahl von Arbeitsessen. Er will lieber im kleineren Kreis und mit weniger zeitlichem Aufwand die Mahlzeiten einnehmen. Dafür nimmt er sich mehr Zeit, offensichtlich auch und sogar in diesen ersten Monaten, wo er noch viele Repräsentationsaufgaben hat, Botschafter zu empfangen und dergleichen.

Kriege: Nimmt er sich sehr viel Zeit für das Aktenstudium?

Lehmann: Für die Vorbereitung von Entscheidungen.

Kriege: Was erstaunlich ist, weil man sagt, sein Vorgänger hat das überhaupt nicht gemacht.

Lehmann: Genau, genau. Ich habe das bei meinem einzigen Besuch am 8. Juli seit der Konklave bis zum Weltjugendtag gemerkt, dass er bis in das Detail Einzelheiten kannte und das ist, denke ich, auch ein großer Gewinn. Das darf man nicht übersehen, dass er sich selbstständig und objektiv informiert und sich dann sein Urteil bildet, auch bei Dingen, die er eigentlich schon kennt, wo er vielleicht etwas lässiger über die Akten gehen könnte, um zu einem verlässlichen Urteil zu kommen. Ich glaube, je mehr man ihm da etwas Vertrauen schenkt und Zeit und Freiheit lässt, umso überraschender wird er wirken, glaube ich. Wenn man ihn in einer falschen Weise drängt, so dass er sich dann festlegen muss zur Unzeit, ist es auch für uns von Nachteil.

Kriege: Ich möchte trotzdem in diesem Zusammenhang auf einen Aspekt kommen, der etwas irritiert. Auf der einen Seite hat man den Eindruck, dass sein Vorgänger im Amt die Kirche dermaßen umgestaltet hat, wie es vor ihm nur Sixtus V. gemacht hat, und er ein bestelltes Feld und ein bestelltes Haus vorfindet, in dem wenig Unkraut zu jäten ist, um mal in einem Bild zu bleiben, andererseits er aber zum Beispiel gerade mit diesem Begriff, den er in die Diskussion gebracht hat, nämlich den des "Relativismus", den er ja auch schon als Kardinaldekan für Außenstehende etwas propagandistisch ausgewertet hat: dass dieser mit zu den Schlüsselbegriffen seines Pontifikats zählen könnte. Sehen Sie das so? Was ist darunter eigentlich zu verstehen, aus seiner Sicht? Es ist ein philosophischer Begriff.

Lehmann: Seine Theologie und sein Denken sind ja doch sehr, sehr stark platonisch: augustinisch im besten Sinne des Wortes - bestimmt durch Suche nach Wahrheit. Und das steht für ihn im Vordergrund. Und zweifellos geht es in Fragen des Glaubens auch um recht verstandene Gewissheit, etwas, das im Leben und im Sterben Halt bietet und insofern ist diese Frage nach der Wahrheit bei dem pragmatischen Lebensstil, der heute überall vorherrscht, denke ich, schon auch ein Widerlager. Das wichtig ist für uns selbst. Ich selber mag den Begriff "Relativismus", also auch im philosophischen Sinne, nicht so gerne, weil sich Vieles noch dahinter verbirgt. Es gibt heute eben seriöse, notwendige Betrachtungen über die Geschichtlichkeit der Wahrheit, was Kontinuität und Verlässlichkeit nicht ausschließt. Es gibt die Frage, wie Wahrheit unterschiedlich perspektivisch erscheinen kann aufgrund unserer Endlichkeit. Aber auf der anderen Seite würde ich, und insofern kann ich auch den Begriff "Relativismus" anerkennen, dass ich einfach dann sage, es gibt Leute, die das so prinzipiell durchführen, dass eine geschichtsmächtige, die Geschichte überdauernde Macht von Wahrheit eigentlich nicht mehr richtig erkennbar wird - oder ganz ins Private abgedrängt wird. Dass er das aufspießen musste, das fand ich richtig, wenn ich auch vielleicht nicht den Begriff "Relativismus" benutzt hätte. Aber in dem Gespräch mit Jürgen Habermas konnte er das ja auch in einer erstaunlichen Weise ohne allzu großen Widerspruch als Diagnose unserer Zeit formulieren. Es gibt ja auch die, in Deutschland bis jetzt nicht übersetzte, Rede und das Gespräch, das er mit dem italienischen Philosophen Pera geführt hat, der zugleich der Präsident des italienischen Senats ist und ein angesehener Wissenschaftsphilosoph. Da hat er sogar in einem hohen Maß Recht bekommen von dem Philosophen Pera.

Er hat das schon seit vielen Jahren vorgetragen. Und wenn es also einfach dann heißt, dass Wahrheit nicht manipuliert und nicht beliebig ausgelegt werden kann und nicht instrumentalisiert werden kann, ist das, glaube ich, auch für die Kirche eine Frage auf Leben und Tod. Ich bin mal gespannt, wenn er in diesen Wochen und Monaten seine Antrittsenzyklika schreiben wird – ich weiß darüber nichts –, dann bin ich mal gespannt, in welchem Maß dieses Thema in der Mitte steht, vielleicht auch fortgeführt wird. Das lässt, glaube ich, dann viel Schlüsse ziehen über den Weg so auf mittlere Perspektive hin.

Kriege: Aber glauben Sie denn, dass die Menschen nicht doch auf der einen Seite Direktiven wünschen, auf der anderen Seite sich aber dennoch vorbehalten, diese Dinge zu akzeptieren oder nicht. Wenn ich einmal daran denke, die ganze Diskussion, die wir um die Königsteiner Erklärung gehabt haben in der Folge von der Enzyklika "Humanae Vitae", das ja schon in die 70er Jahre zurückreicht, wo die Menschen seitens der deutschen Bischofskonferenz zugestanden bekamen, ihre Familienplanung selbst in die Hand zu nehmen. Das war ja auch so etwas wie ein ‚von der Leine lassen’, auch gerade im ethischen-moralischen Bereich der eigenen vier Wände für Katholiken. Glauben Sie, dass Ähnliches heute in einem sehr viel stärkeren Maße nicht auch die Gesellschaft erfasst, dass sie sagt: Direktiven ja; wir hören uns das an die Argumente, aber wir entscheiden selber. Und das ist natürlich sehr schwierig dann für eine Kirche.

Lehmann: Das ist sicher eine Grundstruktur der Moderne und insofern natürlich etwas ganz Entscheidendes, indem man auf der einen Seite in einer solchen Situation lebt und ständig auch damit konfrontiert ist, und auf der anderen Seite sich auch fragen muss, wie weit die Kirche darauf eingehen kann. Benedikt XVI. ist ganz sicher ein Mann, der bei seinem Wissen und bei seinem Überzeugtsein von der Personenwürde jedes einzelnen Menschen Individualität und besonders Gewissen schätzen und bewerten kann. Das ist, glaube ich, keine Frage. Es wird deswegen das Problem einfach sein, wie weit es dann wieder möglich ist, zum Beispiel unbedingt Forderungen sittlicher Art als elementare Herausforderungen in den Entscheidungsbereich wieder stärker einzubeziehen. Es gibt ja respektable philosophische Ethiken, die ein hohes Reflektionsniveau haben, aber grundsätzlich jede Absolutheitsaussage über Normen verwerfen. Das können wir, denke ich, auch im Blick etwa auf die Zehn Gebote – du sollst nicht töten – in dieser Form nicht einfach übernehmen, und da finde ich es eigentlich jetzt also als Theologe und Bischof auch notwendig, dass wir diese intellektuelle Herausforderung stärker annehmen, als wir das bisher eigentlich gemacht haben - auch mit Hilfe der Philosophie, nicht nur aus Fragen und Quellen der Offenbarung.

Kriege: Vielleicht wird das ja auch auf dem diesjährigen 20. Weltjugendtag in Köln der Fall sein, dass diese Fragen zur Sprache kommen. Er beginnt ja am Montag – ein ganz historisches Datum. Das war nämlich die Grundsteinlegung 15. August 1248 des Kölner Doms. Von daher gibt es eine gewisse Kontinuität. Dennoch möchte ich etwas Salz in die Wunden streuen. Einer Ihrer Mitbrüder im Bischofsamt, der Monseigneur André Vingt-Trois von Paris hat beklagt, dass die Kirche von einer Volkskirche zu einer Eventkirche herabgesunken sei oder sich gewandelt habe: Kirchlich inszenierte Spektakel garantierten ungeheuren Massenzulauf, aber das alltägliche Leben in den Gemeinden, das dämmere so dahin. Die Zukunft der Kirche – so der Erzbischof von Paris – sei mehr eine Kirche der Senioren denn der Jugend. Was ist daran, an dieser Einschätzung, wenn man das mal mit Blick auf den Weltjugendtag sieht?

Lehmann: Also, das sind viele Einzelelemente, die man differenziert behandeln muss. Wir leben, besonders auch im Medienzeitalter, in einer Situation, wo einzelne Ereignisse, Events in diesem Sinne, eine ungeheuer große Bedeutung bekommen haben. Ich habe mich früher etwas gescheut, solche Events also stärker auch in unser kirchliches Handeln einzubeziehen, weil ich es ein bisschen eintagsfliegenhaft fand und ein bisschen modisch auch zum Teil. Aber in der Zwischenzeit denke ich mir, auch durch ganz konkrete Erfahrungen, dass man zum Beispiel große Jubiläen einfach auch nutzen muss, um Persönlichkeiten wie etwa Bonifatius in das öffentliche Gespräch zu bringen, was sonst mit anderen Mitteln fast nicht möglich ist. Und insofern muss man es klug nützen, allerdings unter zwei Voraussetzungen: Einmal muss man viel stärker – und das tun wir beim Weltjugendtag schon seit vielen, vielen Monaten – man muss sich also fragen, wie weit man ohne künstliche Konservierung von solchen Ereignissen, das geht ja nicht, wie weit man doch eine gewisse Nachhaltigkeit erzeugen kann, ganz konkrete Konsequenzen auch für Jugendarbeit und Jugendpastoral, damit das einfach nicht auch verloren geht, was an Einsichten gewonnen werden kann. Ich habe das immer wieder erlebt, eigentlich über mehr als 30 Jahre bei den Katholikentagen und den Kirchentagen, dass man sich immer wieder gefragt hat, was kann man irgendwo festhalten von dem, was man erfahren und erlebt hat. Ich bin eigentlich sehr nüchtern geworden und habe gesagt, man kann nicht so viel festhalten. Es ist mehr eine Momentaufnahme und von da aus gesehen, glaube ich, muss man schon eine gewisse Sorge tragen – das ist das Zweite –, dass also die alltäglichen, stilleren, verborgenen Bezüge des kirchlichen Lebens, die natürlich keine solche Aufmerksamkeit im Medienzeitalter finden können, dass man die pflegt. Das stille Entscheiden im seelsorgerischen Gespräch mit Menschen in Konflikten, das verschwindet natürlich für das Bewusstsein fast und viele andere Dinge. Und insofern muss man dagegen steuern in unserem Bewusstsein, auch bei unseren Hauptamtlichen, ob Priestern oder anderen. Aber ich würde das nicht so skeptisch negativ sehen. Meine Erfahrungen in Paris, Rom und Toronto bei Weltjugendtagen – besonders Rom und Toronto, weil ich da Katechesen gehalten habe – ist, und das hat mich eigentlich auch fasziniert bis heute, dass man mit diesen jungen Menschen in einer überraschenden Weise unglaublich tief und sehr ernst über sehr existentielle Fragen reden kann, und dass sie da auch offen und unbefangen sind, wie wir das nicht gewesen sind. Und ich wünsche mir das sehr, dass das in Köln also auch dann möglich ist. Wir Deutschen tun uns da sowieso etwas schwieriger, weil wir uns da eher etwas in unsere eigenen Nischen zurückziehen und weil wir auch so nicht diese Unbefangenheit haben, gerade auch in spirituellen Dingen, uns da zu offenbaren. Da fehlt es auch ein bisschen an der Sprachfähigkeit dazu. Da können wir eigentlich also auch nur lernen. Und insofern verspreche ich mir da für uns auch solche Einsichten, die man dann – sonst geht das natürlich auch wieder vollkommen verloren – schon auch in die Jugendpastorale umsetzen muss in den nächsten Jahren.

Kriege: Ich lese da gerade bei der Deutschen Presseagentur vor einigen Tagen eine Umfrage, nach der also nicht ein "Trend zur Religion" zum Beispiel auszumachen ist. Die Hälfte der Deutschen lehnt eine stärkere Orientierung an religiösen Werten in Deutschland ab. Also, das sind natürlich alles sehr interpretable Ergebnisse, die bei solchen Umfragen herauskommen, aber dennoch scheint es ja so zu sein, dass möglicherweise die Skeptiker recht haben, die sagen, nach dem Weltjugendtag wird es wie vor dem Weltjugendtag sein!?

Lehmann: Momentaufnahmen sind natürlich auch Umfragen. Von da aus muss man sie, wenn man schon von "Relativismus" spricht, auch sehr relativieren. Dass natürlich die Vorgabe der Fragen eine ungeheure Steuerung im Grunde genommen auch der Antworten bedeutet, da sollte man sich nichts vormachen. Ich denke aber, dass es Ereignisse gibt in den letzten Jahren, die mindestens an diesem Trend auch Fragen anschließen lassen. Also, einmal muss man zum Beispiel sehen, dass die Voraussetzungen, dass der Prozess der Säkularisierung eigentlich immer stärker und unwiderruflich voranschreitet, dass der religionssoziologisch gar nicht mehr so sicher ist wie früher – von der Theorie her nicht mehr, aber auch von den praktischen Umfragen nicht mehr, denn man betrachte nur einmal die Reaktionen der Menschen am 11. September 2001, man betrachte nach der Tsunami-Welle 2004 das Verhalten. Da zeigt sich natürlich auch der Eventcharakter dadurch, dass diese Aufmerksamkeit für religiöse Fragen ungeheuer steil empor schnellt für einige Tage, für einige Wochen. Aber es ist ja ein Zeichen eher dafür, dass diese Fragen durchaus da sind, aber sehr verschüttet, und dass es eine ungeheure Aufgabe ist, da sozusagen wie ein Archäologe in die Tiefe zu gehen und das wieder frei zu legen, was da ist. Aber wir haben halt eben doch in unserer Gesellschaftsstruktur diese Fragen auch sonst total, wie man – seit Hegel - so schön sagt, freigegeben in die Privatheit des Einzelnen. Ich bin von Anfang an eigentlich ein Gegner davon, dass man jetzt besondere Dinge macht, so spezielle Clubs für Distanzierte oder irgendetwas, sondern das, was wir täglich tun, müssen wir besser machen. Das gilt für jede Predigt, das gilt für jeden Gottesdienst, dass, wenn sich einer da mal verirrt, er dann nachher sagen kann, das hat mir doch etwas gegeben. Und von da aus ist für mich eigentlich die Frage, ob man also eine Wende irgendwo im öffentlichen Bewusstsein der Bedeutung von Religion und Glaube überhaupt erreichen kann. Es gibt da zurzeit auch eine andere Umfrage, die McKinsey, AOL, ZDF und "Stern" machen unter dem Titel "Deutschlandperspektive". Und da kam ja heraus, dass junge Katholiken zwischen 15 und 29 Jahren zu einem nicht unerheblichen Teil zuversichtlicher in die Zukunft schauen und sich sehr begründet wissen in ihrer Hoffnung auf die Kraft des Glaubens in ihrem Leben. Ich finde das mindestens mal interessant. Es bestätigt mich ja auch in bestimmten Wahrnehmungen und ich bin ganz fest überzeugt, dass das natürlich, wenn es zu irgend einer Wende kommen sollte in diesen Dingen, das werden Minderheiten sein.

Aber das Schicksal der Kirche entscheidet sich letzten Endes da nicht an den Quantitäten. Erneuerung und Reform kamen immer von Minderheiten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch nicht den Charakter als Volkskirche grundsätzlich tangieren muss. Es ist ja eine Karikatur von Volkskirche, wenn wir meinen, da wäre immer jeder ganz selbstverständlich hineingetauft worden. Das war, so denke ich, auch im Mittelalter nicht einfach so. Und es gab ja immer, was uns heute selbstverständlicher ist, aber wir vielleicht auch pastoral zu wenig nutzen, es gab immer eine sehr differenzierte Nähe oder Ferne zur radikalen Mitte des Glaubens. Für manche Leute war das eben auch früher nie anders, als dass man ein paar Mal in seinem Leben, bei den Lebenswenden, gleichsam Gebrauch gemacht hat von der Kirche mit Taufe und Hochzeit und Beerdigung. Und natürlich sind wir daran interessiert, diese gestufte Nähe oder Ferne zu dynamisieren und zu mobilisieren. Aber das ist ja nicht nichts, wenn Menschen trotzdem an ihren entscheidenden Lebenswenden dann doch wissen, dass das etwas anderes ist, als es sonst ist. Und für mich ist Volkskirche eigentlich stark davon bestimmt, dass eine Kirche nicht nur in Nischen mit Leuten lebt, die die selbe Einstellung haben, die vielleicht sogar ähnlichen gesellschaftlichen Schichten angehören, sondern wenn eine Kirche also bereit ist, sich um die Probleme, die alle betrifft, zu kümmern, auch um die gesellschaftlichen Gestaltungsprobleme und sich nicht einfach in diese Nischen zurück zieht. Dann kann es auch sein, dass eine solche Kirche eine Minderheit ist. Aber sie darf dann eigentlich nicht diesen grundlegenden Auftrag für die Gesellschaft preisgeben. Und ich vergleiche es gerne auch in einem Bild: Große Geleitzüge können schwer wenden, die müssen immer Rücksicht nehmen auf den Langsamsten. In der Kirche ist es ähnlich wie auch bei gesellschaftlichen Bewegungen, dass Erneuerungen und Reformen eigentlich immer durch einzelne Gruppen und Bewegungen gekommen sind, nicht zuletzt auch aus dem ganzen Ordensleben, etwa wenn die sich selbst reformieren mussten und reformierten. Man sieht es in einem Abbild auch bei den Grünen, dass man gesellschaftliches Bewusstsein ändern kann, und zwar auf lange Frist dann doch auch erstaunlich eben durch das, was kleine Gruppen einbringen in die gesellschaftliche Diskussion. Aber der Weltjugendtag, der hat auch noch eine ganz andere Chance. Der wird uns nämlich zeigen, dass wir uns nicht einfach so mit einem Minderwertigkeitsbewusstsein oder mit einem Minoritätsbewusstsein zurückziehen müssen. Und das ist für junge Leute, für die Zukunft junger Generationen, wichtig, dass wir noch viele sind und dass Einigkeit in der Hoffnung stark macht, und das auch für die ganze Welt.