O-Ton Jonathan Meese: "Denk ich an Deutschland, denk ich an morgen, denk ich an totale Zukunft, ich denk an Ideologielosigkeit, ich denke an den Kein-Parteien-Staat, ich denke an die totale Kunst, ich denke an die Evolution, ich denke an die Diktatur der Kunst."

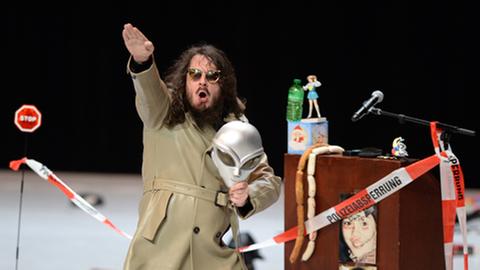

Doris Schäfer-Noske: So Jonathan Meese erst kürzlich in der Reihe "Denk ich an Deutschland" im Deutschlandfunk. Ist es Kunst, wenn Jonathan Meese den Hitlergruß zeigt? Immer wieder hat der Künstler mit dieser verbotenen Geste provoziert. Diesmal musste er sich deshalb vor Gericht verantworten. Anlass war Meeses Auftritt bei einer Diskussion im Vorfeld der documenta vor einem guten Jahr. Damals zeigte Meese auf die Frage, ob er vor guter Kunst strammstehen könne, den Hitlergruß. Wenig später hob er den Arm ein zweites Mal, während er erklärte, dass diese Armstreckung den Körper öffne, während er im Atelier immer in gebückter Körperhaltung herumlaufe. Das Kasseler Amtsgericht hat nun gerade das Urteil im Prozess gegen Jonathan Meese gefällt. Stefan Koldehoff ist jetzt bei mir im Studio. Herr Koldehoff, wie ist denn das Urteil ausgefallen?

Stefan Koldehoff: Es ist ein Freispruch geworden, anders also, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die wollte eine Geldstrafe von 12.000 Euro verhängt haben. Es gibt noch keine Urteilsbegründung dazu, warum sich nun das Amtsgericht in Kassel so ganz anders entschieden hat, als die Staatsanwaltschaft das gefordert hatte. Das ist bislang zumindest noch nicht offiziell begründet worden. Man rechnet aber in diesen Minuten damit.

Schäfer-Noske: Ist es denn aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung?

Koldehoff: Ich glaube schon, dass es eine richtige Entscheidung ist, weil letztlich kein Gericht darüber entscheiden kann, was Kunst darf und was Kunst nicht darf. Und in diesem Moment kommt über die Agenturen tatsächlich auch ein Kernsatz der Begründung: Es ist klar, dass der Angeklagte sich nicht mit nationalsozialistischen Symbolen oder Hitler identifiziert, sondern das Ganze eher verspottet, hat die Vorsitzende Richterin wohl gesagt. So berichtet DPA wirklich in diesen Sekunden. Und das war auch immer die Argumentation der Verteidigung. Wir haben es gerade in dem O-Ton schon gehört: Jonathan Meese fordert die Diktatur der Kunst. Wenn man sich das auf seiner Website mal ein bisschen genauer anguckt, dann findet man da handschriftlich zum Teil in etwas eigenwilliger Orthografie Sätze wie "Gehorcht einfach, gehorcht der Kunst, mehr ist es nicht, tut euren Gehorsam, gehorcht der totalen Kunst, tut, tut, tut euren Dienst an der Sache Diktatur der Kunst". Das ist so eines seiner großen Projekte.

Das kann man nun ernst nehmen, das kann man albern nennen, das kann man auch geschmacklos nennen. Das Gericht ist aber offenbar der Meinung, eins kann man es nicht nennen: es ist keine neonazistische Kunst, es ist keine Verherrlichung der NS-Diktatur, sondern es wird von Artikel fünf des Grundgesetzes, der ja die Kunstfreiheit unter anderem garantiert, offenbar gedeckt, und das wiegt schwerer als der berühmte Strafgesetzbuch-Paragraf 86a, nämlich das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Koldehoff: Wie hat denn die Staatsanwaltschaft eigentlich argumentiert?

Koldehoff: Die Staatsanwaltschaft hat argumentiert, im Kunstkontext seien diese beiden erhobenen Arme, von denen Sie gerade gesprochen haben, Frau Schäfer-Noske, gar nicht zu sehen. Es habe sich nämlich einfach nur um ein Interview gehandelt, also nicht um eine klassische Kunstaktion. Dem haben wiederum zwei Zeuginnen widersprochen, nämlich zwei Redakteurinnen des Magazins "Der Spiegel", die diese Diskussionsveranstaltung in Kassel bei der documenta veranstaltet haben, und haben gesagt, nein, es sei ganz klar vorher abgesprochen gewesen, dass Meese dieses Gespräch in der Uni auch als Performance nutzen könne, es seien auch Manifeste von ihm aufgehängt gewesen.

Insofern sei da ganz deutlich ein Kunstkontext zu entdecken gewesen. Es sei also sozusagen keine Äußerung im neutralen unkünstlerischen Raum gewesen, sondern Teil seiner Selbstdarstellung als Künstler. Meese selbst hat übrigens mehrfach gesagt, natürlich würde ich nicht im Café oder in der Straßenbahn den linken Arm heben, da müsse man schon sehr klar unterscheiden zwischen der Kunstfigur Jonathan Meese und dem Privatmenschen.

Schäfer-Noske: Gab es denn vergleichbare Prozesse um künstlerische Freiheit?

Koldehoff: Wenn man weit in der Kunstgeschichte zurückblickt, zu George Grosz beispielsweise, der vor Gericht gestanden hat, weil er Jesus in einer Karikatur mit Gasmaske und Soldatenstiefel am Kreuz gezeigt hat, um gegen die Teilnahme der Kirche damals am Militarismus zu protestieren, dann ja, dann gibt es so was schon. Ansonsten kann ich mich ehrlich gesagt an Versuche, durch ein Gericht definieren zu lassen, was Kunst ist und was keine Kunst ist, nicht erinnern, und auch insofern überrascht mich eigentlich dieses Urteil nicht sehr.

Koldehoff: Welche Auswirkungen hat denn ein solcher Skandalprozess auf die Popularität eines Künstlers eigentlich?

Koldehoff: Ich glaube, für Meese ist das schon nicht schlecht, endlich mal wieder groß in die Medien zu kommen. Er macht zwar jetzt den "Parsifal" in Bayreuth und hat auch immer wieder Ausstellungen, aber so richtig groß ist er eigentlich nicht mehr im Gespräch, so richtig ernst nimmt ihn eigentlich niemand. Ich will damit aber nicht unterstellen, dass er das Ganze deswegen gemacht hat. Ich glaube, der lebt schon in dieser merkwürdigen Kunst der Diktatur der Kunstwelt, die er da immer propagiert. Das ist schon auch ein bisschen nicht nationalsozialistische, aber kunstästhetische Überzeugung.

Schäfer-Noske: Stefan Koldehoff war das zum Urteil im Prozess gegen den Künstler Jonathan Meese.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Doris Schäfer-Noske: So Jonathan Meese erst kürzlich in der Reihe "Denk ich an Deutschland" im Deutschlandfunk. Ist es Kunst, wenn Jonathan Meese den Hitlergruß zeigt? Immer wieder hat der Künstler mit dieser verbotenen Geste provoziert. Diesmal musste er sich deshalb vor Gericht verantworten. Anlass war Meeses Auftritt bei einer Diskussion im Vorfeld der documenta vor einem guten Jahr. Damals zeigte Meese auf die Frage, ob er vor guter Kunst strammstehen könne, den Hitlergruß. Wenig später hob er den Arm ein zweites Mal, während er erklärte, dass diese Armstreckung den Körper öffne, während er im Atelier immer in gebückter Körperhaltung herumlaufe. Das Kasseler Amtsgericht hat nun gerade das Urteil im Prozess gegen Jonathan Meese gefällt. Stefan Koldehoff ist jetzt bei mir im Studio. Herr Koldehoff, wie ist denn das Urteil ausgefallen?

Stefan Koldehoff: Es ist ein Freispruch geworden, anders also, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die wollte eine Geldstrafe von 12.000 Euro verhängt haben. Es gibt noch keine Urteilsbegründung dazu, warum sich nun das Amtsgericht in Kassel so ganz anders entschieden hat, als die Staatsanwaltschaft das gefordert hatte. Das ist bislang zumindest noch nicht offiziell begründet worden. Man rechnet aber in diesen Minuten damit.

Schäfer-Noske: Ist es denn aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung?

Koldehoff: Ich glaube schon, dass es eine richtige Entscheidung ist, weil letztlich kein Gericht darüber entscheiden kann, was Kunst darf und was Kunst nicht darf. Und in diesem Moment kommt über die Agenturen tatsächlich auch ein Kernsatz der Begründung: Es ist klar, dass der Angeklagte sich nicht mit nationalsozialistischen Symbolen oder Hitler identifiziert, sondern das Ganze eher verspottet, hat die Vorsitzende Richterin wohl gesagt. So berichtet DPA wirklich in diesen Sekunden. Und das war auch immer die Argumentation der Verteidigung. Wir haben es gerade in dem O-Ton schon gehört: Jonathan Meese fordert die Diktatur der Kunst. Wenn man sich das auf seiner Website mal ein bisschen genauer anguckt, dann findet man da handschriftlich zum Teil in etwas eigenwilliger Orthografie Sätze wie "Gehorcht einfach, gehorcht der Kunst, mehr ist es nicht, tut euren Gehorsam, gehorcht der totalen Kunst, tut, tut, tut euren Dienst an der Sache Diktatur der Kunst". Das ist so eines seiner großen Projekte.

Das kann man nun ernst nehmen, das kann man albern nennen, das kann man auch geschmacklos nennen. Das Gericht ist aber offenbar der Meinung, eins kann man es nicht nennen: es ist keine neonazistische Kunst, es ist keine Verherrlichung der NS-Diktatur, sondern es wird von Artikel fünf des Grundgesetzes, der ja die Kunstfreiheit unter anderem garantiert, offenbar gedeckt, und das wiegt schwerer als der berühmte Strafgesetzbuch-Paragraf 86a, nämlich das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Koldehoff: Wie hat denn die Staatsanwaltschaft eigentlich argumentiert?

Koldehoff: Die Staatsanwaltschaft hat argumentiert, im Kunstkontext seien diese beiden erhobenen Arme, von denen Sie gerade gesprochen haben, Frau Schäfer-Noske, gar nicht zu sehen. Es habe sich nämlich einfach nur um ein Interview gehandelt, also nicht um eine klassische Kunstaktion. Dem haben wiederum zwei Zeuginnen widersprochen, nämlich zwei Redakteurinnen des Magazins "Der Spiegel", die diese Diskussionsveranstaltung in Kassel bei der documenta veranstaltet haben, und haben gesagt, nein, es sei ganz klar vorher abgesprochen gewesen, dass Meese dieses Gespräch in der Uni auch als Performance nutzen könne, es seien auch Manifeste von ihm aufgehängt gewesen.

Insofern sei da ganz deutlich ein Kunstkontext zu entdecken gewesen. Es sei also sozusagen keine Äußerung im neutralen unkünstlerischen Raum gewesen, sondern Teil seiner Selbstdarstellung als Künstler. Meese selbst hat übrigens mehrfach gesagt, natürlich würde ich nicht im Café oder in der Straßenbahn den linken Arm heben, da müsse man schon sehr klar unterscheiden zwischen der Kunstfigur Jonathan Meese und dem Privatmenschen.

Schäfer-Noske: Gab es denn vergleichbare Prozesse um künstlerische Freiheit?

Koldehoff: Wenn man weit in der Kunstgeschichte zurückblickt, zu George Grosz beispielsweise, der vor Gericht gestanden hat, weil er Jesus in einer Karikatur mit Gasmaske und Soldatenstiefel am Kreuz gezeigt hat, um gegen die Teilnahme der Kirche damals am Militarismus zu protestieren, dann ja, dann gibt es so was schon. Ansonsten kann ich mich ehrlich gesagt an Versuche, durch ein Gericht definieren zu lassen, was Kunst ist und was keine Kunst ist, nicht erinnern, und auch insofern überrascht mich eigentlich dieses Urteil nicht sehr.

Koldehoff: Welche Auswirkungen hat denn ein solcher Skandalprozess auf die Popularität eines Künstlers eigentlich?

Koldehoff: Ich glaube, für Meese ist das schon nicht schlecht, endlich mal wieder groß in die Medien zu kommen. Er macht zwar jetzt den "Parsifal" in Bayreuth und hat auch immer wieder Ausstellungen, aber so richtig groß ist er eigentlich nicht mehr im Gespräch, so richtig ernst nimmt ihn eigentlich niemand. Ich will damit aber nicht unterstellen, dass er das Ganze deswegen gemacht hat. Ich glaube, der lebt schon in dieser merkwürdigen Kunst der Diktatur der Kunstwelt, die er da immer propagiert. Das ist schon auch ein bisschen nicht nationalsozialistische, aber kunstästhetische Überzeugung.

Schäfer-Noske: Stefan Koldehoff war das zum Urteil im Prozess gegen den Künstler Jonathan Meese.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.