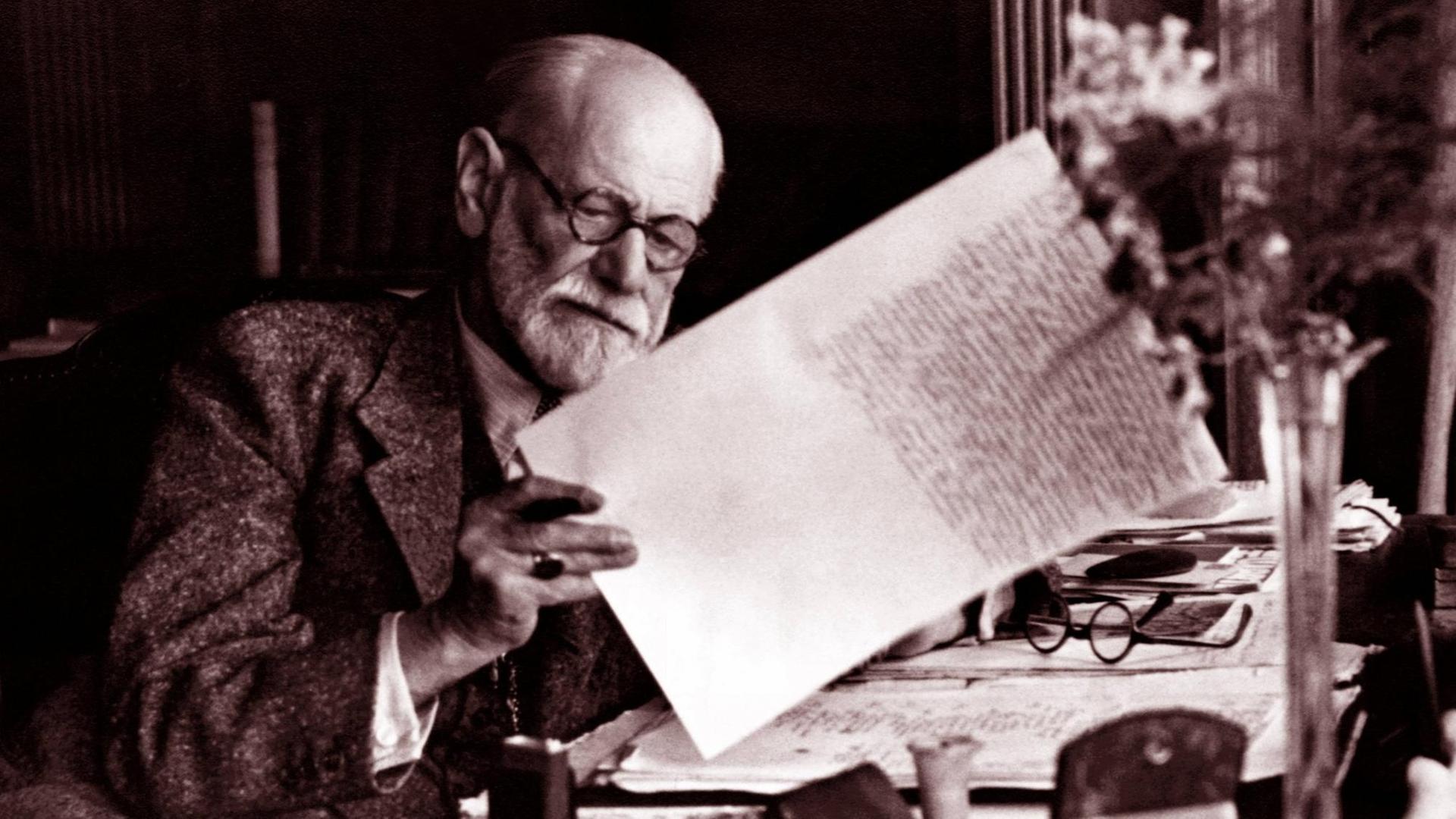

Was bleibt vom Menschen hinter der Theorie? Wenn man Sigmund Freud im Spiegel seiner Zeitgenossen sieht, ist er eben viel mehr als ein Titan der Wissenschaft, sondern wird kenntlich als charismatischer Gastgeber, der Freunde und Intellektuelle mit altmodischer Höflichkeit empfängt. Und wir erleben Freud als intellektuellen Grenzgänger, der zwischen Medizin, Philosophie, Literatur und Archäologie hin und her wandelt.

So sehr Freud um die wissenschaftliche Anerkennung der Psychoanalyse kämpft, so sehr zeigt er sich privat als skeptischer Beobachter seiner eigenen Verehrung: Der Privatmensch begehrt auf gegen die Kultfigur.

Aus Archivfunden und Erinnerungen entsteht ein lebendiges Mosaik – ganz nah an der Stimme, dem Blick, dem Alltag des Mannes, der die menschliche Seele sezierte und dabei selbst zutiefst menschlich blieb. Kein Denkmal, sondern ein feinsinniges, oft amüsiertes Echo auf einen, der wusste: Auch Genie braucht Tee, Bücher – und Kaviarbrötchen.

Christfried Tögel ist einer der führenden Freud-Biografen und der Herausgeber der 2023 abgeschlossenen Sigmund-Freud-Gesamtausgabe in 23 Bänden. Er veröffentlichte unzählige Publikationen zur Geschichte der Psychoanalyse, darunter mehrere Briefwechsel Freuds, und leitete die Erfassung und Neuordnung der Archive an den Freud-Museen in Wien und London. Von 2001 bis 2015 war er Leiter des Sigmund-Freud-Zentrums und von 2004 bis 2015 Direktor des SALUS-Instituts in Magdeburg.

Jörg-Dieter Kogel arbeitete mehr als 30 Jahre als Kulturredakteur und Autor bei der ARD. Von 2003 bis 2016 war er Programmleiter des Nordwestradios von Radio Bremen und dem NDR. Kogel ist Mitglied der Historischen Kommission der ARD, Mitbegründer der Günter-Grass-Stiftung Bremen und gehört dem Vorstand der Wolfgang-Koeppen-Stiftung an. Zuletzt erschien Im Land der Träume. Mit Sigmund Freud in Italien.

„In jeder Sphäre seines Wirkens bedeutend, als Arzt und Psychologe, als Philosoph und Künstler, ist dieser mutige Erkenner und Heiler ein Wegweiser […] in bisher ungeahnte Welten der menschlichen Seele. Ein ganz auf sich selbst gestellter Geist […].“

Zu seinem 80. Geburtstag am 6. Mai 1936 erhielt Sigmund Freud diese überschwängliche Glückwunschadresse, die Thomas Mann, Virginia Woolf, Herbert George Wells, Romain Rolland, Jules Romains und Stefan Zweig verfasst hatten. Die Grußadresse an den inzwischen weltberühmten Vater der Psychoanalyse wurde von insgesamt über 300 prominenten Künstlern aus dem In- und Ausland unterzeichnet - darunter Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Knut Hamsun, Egon Erwin Kisch, Selma Lagerlöf, Paul Klee, Hermann Hesse, Robert Musil, Franz Werfel, Thornton Wilder, Arnold und Stefan Zweig sowie Pablo Picasso.

„Die Begriffe, die er gestaltet, die Worte, die er für sie wählt, sind schon als selbstverständlich eingegangen in die lebendige Sprache; auf allen Gebieten der Geisteswissenschaft, in Literatur- und Kunstforschung, Religionsgeschichte und Prähistorie, Mythologie, Volkskunde und Pädagogik, nicht zuletzt in der Dichtung selbst, ist die tiefe Spur seines Wirkens zu sehen […]“

Der Weltruhm, den Freud noch zu Lebzeiten genießen durfte, macht ihn für uns zu einer Ikone der Geistesgeschichte, einem fernen Theoriemonolithen. Klar können wir uns ausmalen oder erfinden, wie er wohl gewesen sein mochte. Ein Bild konnte man sich jüngst machen, als Anthony Hopkins sich in dem Film Freud - Jenseits des Glaubens in den greisen Freud verwandelt hat. Wie haben aber seine Zeitgenossen ihn wohl gesehen? Näherten die sich ihm auch schon als denkmalgleiche Instanz? Immerhin hatte Virginia Woolf bereits 1915 neben Romain Rolland und Bertrand Russell zu den Unterzeichnern der ersten Nominierung Freuds für den Nobelpreis gehört, der noch über 30 folgen sollten, ohne dass ihm - zu seinem Kummer - der Preis je zugesprochen wurde. Doch erst wenige Monate vor seinem Tod sollte Virginia Woolf dem Begründer der Psychoanalyse persönlich begegnen. Am 28. Januar 1939 machte sich die längst auch international bekannte Schriftstellerin gemeinsam mit ihrem Mann Leonard Woolf auf den Weg nach Maresfield Gardens in das Haus Nummer 20, wohin Freud sich im Juni 1938 nach geglückter Flucht vor den Nazis in sein Londoner Exil hatte retten können.

„Natürlich war er damals sehr krank, aber er war extrem nett und sehr beeindruckend, fand ich.

Er sprach nur über allgemeine Dinge. […] Ich sagte ihm dann, ich hätte gelesen […], dass ein Mann angeklagt wurde und irgendwie die Werke Freuds ins Spiel kamen […] Und der Richter sagte, er würde gerne, wenn er könnte, den Mann zur Bestrafung zum Lesen der Werke Freuds zu verurteilen. Und Freud war sehr amüsiert. […]“

Die Idee zu einem persönlichen Treffen bei Tee und Gebäck war von Leonard Woolf ausgegangen - nicht weiter verwunderlich, denn er war Freuds englischer Verleger. Gemeinsam hatte das Ehepaar Woolf 1917 die Hogarth Press gegründet, in der seit 1924 Freuds Collected Papers erschienen waren. Von den bis dahin vorliegenden vier Bänden lag inzwischen eine zweite Auflage in den Buchhandlungen und Bibliotheken. Doch mit seinen englischen Verlegern hatte Freud bis dahin lediglich korrespondiert, ohne sie je getroffen zu haben.

Von der Teestunde mit dem Ehepaar Virginia und Leonard Woolf war bisher nicht viel bekannt. Das änderte sich erst, als ein Archivschatz aus dem Nachlass von Sigmund Freud gehoben wurde, der bis dahin in der Library of Congress in Washington unter Verschluss gehalten worden war. Warum, weiß man nicht. Gespräche mit insgesamt mehr als 300 Personen, von denen die meisten Freud noch persönlich gekannt haben, hatte Kurt Eissler, der Begründer der Sigmund Freud Archives, zwischen 1951 und 1972 geführt, neben Mitgliedern der weitverzweigten Familie hatte er auch Kollegen wie Carl Gustav Jung, Arthur Koestler und Arnold Zweig getroffen, die ebenfalls berühmt geworden sind. Die Abschriften füllen 12.000 Seiten und werfen Schlaglichter auf bisher verborgene Seiten von Freuds Persönlichkeit, die vor allem um die Themen Literatur und Kunst kreisen. Unter den Gesprächen befinden sich auch die Erinnerungen des Ehepaars Woolf an jenen Januartag 1939 in London‑Hampstead. Virginia Woolf war offenbar besonders beeindruckt von der geradezu altmodischen Höflichkeit Freuds, der ihr zur Begrüßung eine Blume überreichte. Leonard Woolf war ebenfalls „impressed“:

„Sein Englisch war fließend! Und ein sehr gutes Englisch, dachte ich. Er sagte nichts besonders Auffälliges. Aber man spürte, dass er äußerst aufrichtig war und genau das sagte, was er meinte, und zwar ganz aufrichtig. Und ich hatte das Gefühl, dass er eine Persönlichkeit war, eine beachtliche Persönlichkeit. […] Ich bewundere seine Arbeit sehr und finde sie in jeder Hinsicht außergewöhnlich gut. Aufgrund seiner Werke schien er ein Genie zu sein. […] Ich denke, dass er einer dieser Menschen war, natürlich war er alt, sehr alt. […]

Das erkennt man daran, dass man die Schriften einer Person und alles über sie kennt. Aber ich denke, […], es ist wahr, […] die Art und Weise, wie er sprach, hätte einen beeindruckt. Und es war auf eine merkwürdige Weise außerordentlich echt. Da war kein Unsinn dabei, kein Großmanngeschäft, was meiner Meinung nach das Unangenehmste von allen ist. Er, er war nur er selbst […]“

Knapp zehn Jahre früher, Ende Juli 1930, wurde Freud der mit 10.000 Reichsmark dotierte Frankfurter Goethe-Preis zugesprochen, dessen Preissumme heutzutage einer Kaufkraft von etwa 40.000 Euro entsprochen hätte. Kurz gesagt: Eine Stange Geld. Nominiert waren unter anderem Hermann Hesse, Edmund Husserl, Fridtjof Nansen, Romain Rolland und Bertrand Russell. Allesamt intellektuelle Schwergewichte ihrer Zeit. Die Wahl aber fiel auf Freud - für seine Fähigkeit, komplexe psychologische Phänomene in klarer Sprache auszudrücken, für seine literarischen Kenntnisse und seine wissenschaftliche Prosa. Alfred Döblin, dessen Furore machender Roman Berlin Alexanderplatz ein Jahr zuvor erschienen war, wurde zum entschiedensten Fürsprecher Freuds unter den Preiskuratoren. Er lobte insbesondere Freuds Fähigkeit, Unbekanntes in Begriffe zu kleiden und damit die menschliche Sprache zu bereichern. In der Urkunde hatte es geheißen:

„In streng wissenschaftlicher Methode, zugleich in kühner Deutung der von den Dichtern geprägten Gleichnisse hat Sigmund Freud einen Zugang zu den Triebkräften der Seele gebahnt und dadurch Möglichkeiten geschaffen, Entstehen und Aufbau der Kulturformen zu erkennen und manche ihrer Krankheiten zu heilen. Die Psychoanalyse hat nicht nur die ärztliche Wissenschaft, sondern auch die Vorstellungswelt der Künstler und Seelsorger, der Geschichtsschreiber und Erzieher aufgewühlt und bereichert. Über die Gefahren der Selbstzergliederung und über alle Unterschiede geistiger Richtungen hinweg liefert Sigmund Freud die Grundlage einer erneuerten Zusammenarbeit der Wissenschaften und eines besseren gegenseitigen Verständnisses der Völker.“

Allerdings musste Freud die Verleihung krankheitsbedingt absagen. So besuchte der Frankfurter Stadtrat Max Michels am 24. August 1930 den Preisträger an seinem Urlaubsort in Grundlsee und überreichte ihm den Scheck mit der Preissumme. Begleitet wurde der Abgesandte aus Frankfurt von seiner Frau Lotte sowie Liselotte Graf, der Frau des Frankfurter Kapellmeisters Herbert Graf, der als „Kleiner Hans“ durch Freuds Krankengeschichte in der Geschichte der Psychoanalyse zu einer Berühmtheit geworden ist. Von der Gastfreundschaft und lockeren Atmosphäre in Grundlsee hat Lotte Michel einen anschaulichen Bericht überliefert:

„Der Tee wurde auf einem sehr eleganten Tisch serviert. Und es gab einen grossen Teller mit Sandwiches. In der Mitte war eine Reihe mit Kaviarsandwiches. Niemand traute sich, eines zu nehmen. Freud sagte: Ich habe in meinem Leben viele Hemmungen gesehen, aber ich habe bisher nicht erlebt, dass Menschen sich nicht trauen ein Kaviarbrötchen zu nehmen. Und er nahm, sich eines aus der Mitte. Damit war das Eis gebrochen.“

In Runden wie diesen ging es recht schnell um Literatur. Freud selbst berührte es eigentümlich, „daß die Krankengeschichten, die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind, und daß sie sozusagen des ernsten Gepräges der Wissenschaftlichkeit entbehren.“ Er konnte aber nicht nur schreiben wie ein Schriftsteller, sondern nahm nicht selten die Stoffe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, antike Epen, Werke der Weltliteratur und gelegentlich auch zeitgenössische Prosa zum Anlass, die gewonnenen Einsichten zu ausführlichen Texten oder sogar zu Büchern zu verarbeiten: Dafür stehen Publikationen wie „Das Motiv der Kästchenwahl“, in dem er Shakespeares Dramen „Der Kaufmann von Venedig“ und „König Lear“ beleuchtet oder „Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva“, ein Buch, das den Beginn psychoanalytisch orientierter Literaturinterpretation markiert.

Weniger bekannt ist, dass Freud ein leidenschaftlicher Leser von Kriminalromanen und Detektivgeschichten war, nach denen er geradezu süchtig war. Täglich suchten entweder seine Frau Martha oder seine Schwägerin Minna die Fremdsprachige Leihbibliothek in Wien auf, die von Ilse Moebius und Gertrude Kvergic-Kraus betrieben wurde. Bis zur Emigration 1938 nach London liehen Martha und Minna dort regelmäßig englische Literatur aus: ausschließlich Detektivromane in Originalsprache - bis zu 15 Bücher in der Woche! Gertrude Kvergic-Kraus erinnerte sich:

„Ich glaube, dass Fräulein Bernays Minna die erste Kundin war, die den Laden betrat, und bis 1938 verging kaum ein Tag, an dem nicht sie oder Frau Freud vorbeikamen, um Bücher für den Professor abzuholen, vor allem Kriminalromane, denn er litt schon damals an Schlaflosigkeit. Manchmal rief ihr treuer Chauffeur an und wir sammelten für ihn Karikaturen, die in internationalen Zeitschriften erschienen waren, über den Professor oder seine Theorie. Es war das Hobby des Chauffeurs, sie zu sammeln, sehr zur Belustigung des Professors.“

Auch an einzelne Titel und Autoren sowie an seine Abneigungen bestimmter Genres erinnerte sich Ilse Moebius:

„Minna Bernays kaufte ein Monatsabonnement für den ‚Professor‘ und erzählte mir, dass er nur Bücher zur Entspannung und Unterhaltung brauche, leichte Kost. Ich brauchte einige Zeit bis ich den richtigen Geschmack getroffen hatte, aber ab da bis 1938, als die Bibliothek durch die Nazis geschlossen wurde, war Freud Stammkunde und begeisterter Leser […] von Detektivromanen, sowohl englischer als auch amerikanischer. […] Der ‚Professor‘ liebte und schätzte Dorothy Sayers, [Agatha] Christie, [Mignon] Eberhard, [Mary] Rinehart, [Robert] Foerster, [Erle] Gardner usw. usw. ‚Western‘-Geschichte liebte er nicht, aber einmal schickten wir ihm einen englischen oder amerikanischen Bestseller, aber nur weil wir sicher waren, dass er spannend genug für ihn war. […] Er bestellte die ganzen Jahre eine Menge Bücher - 10-12 pro Woche, so wurde er unser liebster Kunde.“

Im Unterschied zur Literatur war Freuds Verhältnis zur Musik eher distanziert. Seine „Traumdeutung“ gibt Anlass zur Annahme, dass er musikalisch unbegabt sei. Als er einmal Mozart aus dem ersten Figaro-Akt gesummt habe, heißt es dort, hätte „ein anderer den Gesang vielleicht nicht erkannt“ - ganz im Gegensatz zu seinem Bruder Alexander, der „eine ganze Oper exakt nachpfeifen konnte“, wie sich Sigmund an anderer Stelle einmal erinnerte. Und Musik aus dem Radioapparat konnte Freud erst recht nicht ausstehen. Minna Bernays, seine Schwägerin, die seit 1896 in seinem Haushalt in der Berggasse 19 lebte, besaß ein Rundfunkgerät und hörte einmal andächtig eine Sendung, in der Caruso-Schallplatten vorgestellt wurden. Das hörte Freud, empfand den Lärm als störend, betrat ihr Zimmer und sagte nach der Erinnerung seines Neffen Harry, der die Szene erlebte:

„Also bitt‘ dich, Minna, gib ihm was, er soll schon aufhören!“

Auch in seinen psychoanalytischen Sitzungen blitzte bisweilen sein scharfer Humor auf. Eine seiner Patientinnen berichtete verblüfft, was sie auf eine Frage nach Empfängnisverhütung von Freud zur Antwort bekam - nämlich einen Witz:

„Eine ältere Dame kommt zu einem Arzt und fragt, was sie tun soll, um nicht schwanger zu werden. Der Arzt sagt, sie und ihr Mann sollten ein Glas Wasser trinken. Die Dame fragt: Vorher oder nachher. Der Arzt: anstelle!“

Anders als Goethe, der Hunde nicht ausstehen konnte, war Freud ein großer Freund der Vierbeiner, die wie selbstverständlich an den Analysestunden teilnahmen.

„Die analytische Stunde hatte drei Akteure: Ich auf der Couch, Freud hinter mir, und sein Hund auf dem Boden liegend. Der Chow-Chow, Jofi, hatte bei meinem ersten Auftritt an meinen Beinen geschnüffelt und mir erlaubt, ihn zu streicheln. Freud schien das Aufstehen und Gähnen von Jofi als Beweis dafür zu akzeptieren, dass die Sitzung zu Ende war: Der Hund irrte sich selten.“

Dann holte Freud die Gegenwart wieder ein, während seine Gedanken immer unterwegs in die Vergangenheit waren, in die der Patientinnen und Patienten, aber auch in die der Kultur. Die Ursachen für neurotische Symptome des erwachsenen Menschen suchte er in der frühen Kindheit und die Pathologien der Gegenwart erklärte er aus bestimmten Ereignissen in der Frühgeschichte der Menschheit. Wann immer er Zeit fand, widmete er sich seinem liebsten Hobby: der Sammlung von antiken Artefakten, die er bei seinen zahlreichen Reisen in aller Welt sachkundig aufspürte. Im Oktober 1900 schrieb Freud an seinen Freund, den Berliner Mediziner Wilhelm Fliess:

„Außerdem lese ich Archäologie und schwelge in Reisen, die ich nie machen, in Schätzen, die ich nie besitzen kann.“

Das war bereits zu diesem Zeitpunkt stark untertrieben. Wo immer er nämlich ein geeignetes Objekt seiner Sammelleidenschaft entdeckte, griff er zu. Am Ende seines Lebens umfasste seine Sammlung griechischer, römischer und ägyptischer Antiquitäten etwa 3.000 Objekte. Wie ein „Kurator in einem Museum“ sei ihr Freud in seinem Wiener Arbeitszimmer vorkommen, notierte später die amerikanische Schriftstellerin Hilda Doolittle. Moderne Kunst dagegen spielte für ihn keine Rolle, was ein Klassenkamerad seines Sohnes Martin, Hans Lampl, als regelmäßiger Besucher bei dem Herrn Professor in der Berggasse Kurt Eissler erzählte.

„Freud hatte gar kein Interesse, gar kein Verständnis für moderne Architektur oder moderne Malerei. Sein Interesse ist beschraenkt geblieben eigentlich auf die alten Griechen. Ob er dabei ein grosses aesthetisches Gefuehl dafuer hatte, weiss ich nicht. […] Auch war es auffallend, wie gerne er sammelte, und wie gerne er auch etwas von seiner Sammlung jemandem schenkte. […]

Er hatte eine Briefmarkensammlung, eine sehr grosse Briefmarkensammlung. Und bei den Dingen, die er selbst besitzt von griechischer und roemischer Kunst war es immer eigentlich der Wunsch, so wie bei dem Briefmarkensammler: die Serie zu haben, – das, was dazu gehörte.“

Der expressionistische Maler Emil Lüthy kann davon ein Lied singen. Er war Anfang 1923 einige Wochen bei Freud in Analyse und hatte ihm bei einer der Sitzungen ein Buch über Paul Cézanne mit zahlreichen Illustrationen mitgebracht. Bereits nach wenigen Tagen gab Freud den Bildband seinem Patienten zurück - verbunden mit dem Hinweis, „er könne damit nicht viel anfangen. Seine Tochter Anna hingegen habe sich für den impressionistischen Maler erwärmen können und begeistert darin geblättert.“

Lüthy knüpfte daran die nicht von der Hand zu weisende Vermutung, dass Freud von einer „gewissen Stufe des Modernen der Kunst“ nicht sehr nahe stand und fügte hinzu:

„So sehr er sich für alte klassische Kunst begeistern konnte, so war Cézanne doch schon wahrscheinlich für ihn etwas, was ihm nicht mehr viel sagte.“

Dieses notorische Desinteresse, ja die Aversion gegenüber den künstlerischen und literarischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts musste nicht wenige Künstlerinnen und Künstler enttäuscht haben, allen voran die Surrealisten, die seine Traumdeutung enthusiastisch feierten, jedoch keine nennenswerte Gegenliebe erfuhren. Wo immer man eine alte vergilbte Fotografie seines Arbeitszimmers in der Wiener Berggasse 19 sieht: Alles voll mit altertümlichen Artefakten. Wie die Möblierung der Psyche selbst. Seine tiefe Überzeugung, dass alle menschlichen Handlungen und Gefühle von längst vergessen geglaubten Erfahrungen bestimmt seien, findet Ausdruck in der dekorativen Gestaltung seiner Wiener Praxisräume.

Josef Weinmann - ein Berliner Zahnarzt und ausgewiesener Spezialist für Erkrankungen der Mundhöhle, der Freuds Krebsleiden behandelte und ihn mehrfach operierte - berichtete von einem Spaziergang mit Freud in Berlin:

„Da sind wir an einem Gebäude vorbeigegangen, und da hat er mich gefragt, wie mir's gefällt. Und ich war sehr ausweichend - es war so ein modernes Gebäude. Und da hat er gesagt: Sie können ruhig sagen, es gefällt Ihnen nicht. Mir gefällt es auch nicht! Mein Sohn hat's gebaut!“

Kurz gesagt: Freud war in ästhetischen Dingen ein konservativer Knochen, wenn nicht gar ein Ignorant. Dieser „Sohn“ übrigens war der Architekt Ernst Freud, der mit Richard Neutra befreundet und von der Bauhausarchitektur beeinflusst war. Er hatte sowohl in Berlin und Umgebung als auch in London eine Reihe von Gebäuden entworfen, die zum Teil noch heute zu besichtigen sind.

Selbst der Malerei, in der Freud gleichsam zu sich selbst zu kommen scheint, na klar, der Kunst von Salvador Dalí gegenüber blieb Freud mindestens ambivalent. Dalí hatte Freud mit seiner Frau Gala und Stefan Zweig am 19. Juli 1938 in London besucht. Frühere Versuche Dalís zur Kontaktaufnahme waren gescheitert, auch weil Freud mit dessen Kunst nichts anzufangen wusste. Zweig hatte dann den jungen Spanier „mit seinen treuherzig fanatischen Augen und seiner unleugbar technischen Meisterschaft“ einfach mal mit zu Freud in dessen Londoner Wohnung genommen. Mit von der Partie war auch der Multimillionär und Kunstsammler Edward James, der Dalís neuestes Bild „Die Metamorphose des Narziss“ erworben hatte und es auf Dalís Bitte hin zu Freud mitgebracht hatte, um es ihm vorzuführen. Dalí erinnerte sich später an die denkwürdige Zusammenkunft:

„Entgegen meiner Hoffnung sprachen wir wenig, aber wir verschlangen einander mit den Augen. Freud wußte nichts über mich, außer daß er meine Malerei kannte, die er bewunderte, doch plötzlich überkam mich die Laune, zu versuchen, in seinen Augen als eine Art Dandy des ‚Weltintellektualismus‘ zu erscheinen. Ich erfuhr später, daß der Eindruck, den ich machte, genau der gegenteilige war.

Bevor ich ging, wollte ich ihm eine Zeitschrift geben, die einen Artikel enthielt, den ich über Paranoia geschrieben hatte. Ich schlug deshalb die Zeitschrift an der Seite meines Textes auf und bat ihn, ihn zu lesen, wenn er Zeit habe. Freud starrte mich weiter an, ohne der Zeitschrift die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. Ich versuchte, ihn zu interessieren, und erklärte, dies sei keine surrealistische Zerstreuung, sondern wirklich ein Aufsatz mit wissenschaftlichem Anspruch, und ich wiederholte den Titel, gleichzeitig mit dem Finger auf ihn zeigend. Angesichts seiner unerschütterlichen Gleichgültigkeit wurde meine Stimme unwillkürlich schärfer und drängender. Dann, mich weiter mit einer Festigkeit, in der sein ganzes Wesen sich zu verdichten schien, anstarrend, rief Freud, Stefan Zweig zugewandt, aus: ‚Nie sah ich jemanden, der so durch und durch Spanier war. Welch ein Fanatiker!‘“

Der Bildhauer Paul Königsberger, der mehrere Büsten von Freud angefertigt hatte, gab zu Protokoll:

„Sein Interesse für die bildenden Künste war sehr stark, aber es war nicht nur musisch, denn auch die Kunst betrachtete Freud als psychologischer Forscher. In der Malerei schätzte er Rembrandt über alles, und er pflegte zu sagen: Neben Rembrandt wird jede andere Malerei uninteressant.“

Wer weiß: hätte Dalís sein Bild mit dem Titel „Traum, verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel, eine Sekunde vor dem Aufwachen“ nicht 1944 gemalt, sondern vor seinem Besuch bei Freud und es ihm gezeigt, hätte er Freud womöglich mit seiner Malerei wenigstens beeindrucken können.

Belegt ist, dass Freud mindestens drei Mal Ausstellungen der Wiener Secession besuchte: Am 13. Juni 1883 war er mit seinem Bruder Alexander dort und schrieb an seine Frau Martha, dass die Ausstellung „sehr schön ist und ganz im neuen Stil. Schade, daß Ihr sie nicht sehen sollt.“

Ein Lippenbekenntnis womöglich. Freud ließ sich nicht in die Karten schauen. Und vielleicht sind es ja nicht die vielen intellektuellen Besucherinnen und Besucher, all die Künstlerinnen und Schriftsteller, die das unmittelbarste und authentischste Bild von Sigmund Freud entwerfen können, sondern - wie im richtigen Alltagsleben - die Nachbarn.

Mathilde Zissermann zum Beispiel. Sie war im Oktober 1918 in die Wohnung über den Freuds in der Berggasse 19 eingezogen.

„Der Name Freud sagte mir damals nichts, und ich erkannte den ungeheuren Einfluss seiner Persönlichkeit umso mehr, als er unerwartet war. Wir tranken nur zu dritt in Annas Zimmer Tee, und Anna war manchmal gar nicht da, sie sprach nie ein Wort, sondern war freundlich passiv. Mein erster Eindruck von Freud war seine grosszügige, warmherzige und einfache Herangehensweise an mich und meine Probleme. Er hatte grenzenloses Verständnis, die kindliche Neugier und die Gabe, eine Atmosphäre der Gleichberechtigung zu schaffen, die Gespräche ohne Vorbedingungen und ohne bewusste Zurückhaltung ermöglichte. Er sagte mir nichts Besonderes, sonst würde ich mich auch nach so vielen Jahren erinnern - und er tat nichts, um mich zum Reden zu bringen, sonst hätte ich mich gesträubt wie bei anderen, die versucht haben, mir zu nahe zu kommen. Wir hatten einfach sehr viel gemeinsam und es machte ihm und mir Freude, unsere Erfahrungen und Gedanken miteinander zu teilen.“

Eigentlich lebte die Wiener Jüdin mit ihrem Mann und den vier Söhnen in Russland, war aber nach der Oktoberrevolution geflohen.

„Seltsamerweise erinnere ich mich viel mehr an das, was ich zu ihm sagte, als an das, was er zu mir sagte. Vor allem an meine Kinder. Die Gefahren und Aufregungen, denen sie während unserer Flucht ausgesetzt waren, und die Art und Weise, wie sie es ertrugen oder darunter litten, bereiteten mir unendlich grosse Sorgen, und es schien ihm genauso viel Sorgen zu bereiten wie mir. Nach diesem einen langen Gespräch bei Anna liess er mich mehrmals rufen, wenn er etwas Zeit übrig hatte und ich zu einem kurzen Besuch in sein Arbeitszimmer kam.“

Was Freud wohl dachte, als sie nach ein paar Jahren mit ihren beiden ältesten Söhnen - die jüngeren blieben bei ihrer Mutter - Österreich wieder verließ, um sich 1.000 km nördlich von Peking in der Mandschurei niederzulassen. Dort gab es eine große russische Kolonie. Viele, die wie Zissermann selbst vorm Kommunismus geflohen waren, gingen dorthin. Was wird sie Freud wohl erzählt haben?

„Wenn wir allein waren, zeigte er mir seine Sammlung von Idolen und erzählte mir viel davon, immer leicht ironisch - mit einem Lächeln über sich selbst. Ich weiss nicht, wie viel davon wahr war und wie viel als Reaktion auf die Stimmung, in der ich nach all meinen Erfahrungen war, hingesetzt wurde. Er war immer ganz er selbst und reagierte gleichzeitig unbewusst auf das Innere der anderen Person.

Ich erinnere mich an nichts Wichtiges, was er mir gesagt hatte, aber seit diesen Begegnungen mit ihm hatte ich immer das Gefühl, etwas Wertvolles gelernt zu haben und es mir zu eigen gemacht zu haben, und dass es mir geholfen hat, mit Menschen und Ereignissen fertig zu werden. Meine Erinnerung an ihn ist viel mehr die eines Literaten, eines Menschen mit einer unendlichen Gabe des Ausdrucks und des Kontakts zu anderen, als die eines Akademikers. Er erschien mir in keiner Weise grossartig, nie atemberaubend, nicht einmal sehr anregend. Aber zutiefst menschlich, verständnisvoll, weil er die meisten Gefühle und Stimmungen selbst durchgemacht hatte, und mit einer unermesslichen Gabe, die richtigen Worte zu finden.“

Bei Mathilde Zissermann war Freud nicht der gefeierte Wissenschaftler, den man mit Lobreden ehrt und mit Preisen dekoriert, hier wurde nicht erwartet, dass er Anerkennung für Künstler und Schriftstellerinnen äußert.

„Er musste den Kult um seine Person akzeptieren und sogar übertreiben, weil es Teil seines Berufs war, auf die Leute zuzugehen und sie zu zwingen, sich von ihm helfen zu lassen, aber er legte dieses Prestige auf wie ein Schauspieler […]

Ich sah, wie er sich immer mehr in der Atmosphäre der Anbetung verhedderte, als Lou Andreas-Salomé, eine Freundin und Patientin von ihm, bei ihnen weilte. Sie brauchte ihn als Propheten, und er wollte ihr helfen. Ich verbrachte einen äusserst peinlichen Abend mit allen. Seine Unfähigkeit, sich zu befreien, erschien mir teils als Grosszügigkeit, teils als Schwäche. […] Ich kann mich nicht erinnern, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, lange davor war unsere Freundschaft, die nie eine greifbare Substanz gehabt hatte, verblasst […] Einmal traf ich ihn auf der Treppe, nachdem ich eine halbe Stunde lang amüsant geflirtet hatte - mehr nicht - und guter Laune gewesen war: er schaute mich an, schüttelte den Finger und sagte: Vorsicht, Vorsicht, meine Liebe, du hast so viel zu verlieren, - ohne auch nur stehen zu bleiben.“

Am 23. September 1939 starb Freud in seinem Londoner Exil. Die Einäscherung fand am 26. September 1939 im Krematorium Golders Green statt. Ernest Jones, Kollege und sein Biograph, hielt die Grab- und Stefan Zweig die Trauerrede. Als Vertreter des Jüdischen wissenschaftlichen Instituts war auch Josef Leftwich, ein britischer Übersetzer, insbesondere von jiddischer Literatur, anwesend.

„Stefan Zweigs Rede im Krematorium wurde später in einer limitierten, unverkäuflichen Auflage von hundert Exemplaren gedruckt. Ich habe ein Widmungsexemplar, das Zweig mir geschenkt hat. Ich habe es viele Male gelesen, und jedes Mal, wenn ich es lese, schaue ich es mir an und denke an die Kriegsszene im Golders Green Krematorium, als Freud mit nur einer Handvoll Menschen an seinen endgültigen Ort ging. Und ich denke an Stefan Zweigs Stimme, die die Worte in dieser Broschüre spricht und sagt, dass Freud, der tot in seinem Sarg lag, lebendiger war als die Lebenden, dass er unsterblich ist.“