"Auf die mit Abstand schönste und intelligenteste Frau, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte."

Es war einmal eine perfekte Familie, die lebte ein beschauliches, glückliches Leben in einem großen, schönen Haus mit einem noch größeren Garten und einem prächtigen Blick. Ihre Kinder waren von sonnigem Wesen und wohlgeraten. Der Vater gleichmütig und störte sich nicht daran, dass seine Frau, energischer, vernünftiger und selbstbewusster war als er - eine Karrierefrau.

Doch eines Tages...

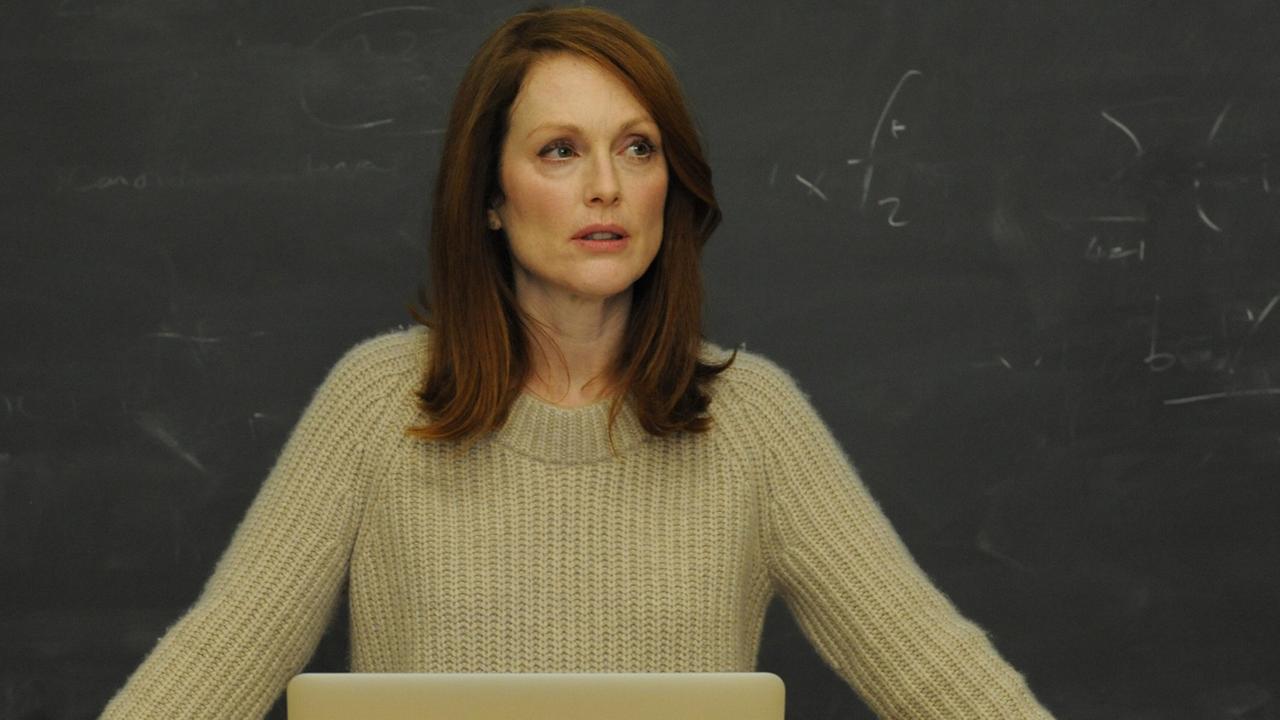

"Begrüßen Sie Doktor Alice Howland." - "Danke. Glauben Sie mir: durch die Erforschung des frühkindlichen Zugriffs... auf das... auf das..."

Ausgerechnet ihre Sprache verlässt die Sprachforscherin Alice. Zunächst fürchtet sie einen Hirntumor, doch nach ein paar Arztbesuchen ist die Diagnose klar:

"Ich habe Alzheimer, früheinsetzend." - "Oh mein Gott." - "Ich sehe die Wörter in der Luft vor mir hängen aber kann sie nicht erreichen und weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich als nächstes verliere."

Peu à peu verliert Alice ihr Gedächtnis, und die sehr großbürgerliche, idealtypische, amerikanische Familienidylle droht Schaden zu nehmen.

"Wir müssen die wichtigen Dinge in unserem Leben aufrecht erhalten." - "Frohe Weihnachten" - "Wir müssen es versuchen. Sonst werden wir verrückt."

"Still Alice" erzählt einen Sonderfall. Dass Menschen um die 50 an Alzheimer erkranken, ist äußerst selten. Umso schrecklicher ist die Erfahrung, keineswegs am Ende, sondern mitten im Leben das Leben aus den Händen fließen zu sehen.

Ästhetisch purer Mainstream

Keine Frage. Doch "Still Alice" ist ja kein Dokumentarfilm, sondern ein Melodram, erzählt nach den strengen Regeln des amerikanischen Emotionskinos.

Auch Großschauspieler sind mit von der Partie: Julianne Moore, die gerade für ihren ohne Frage beeindruckenden und nuancenreichen Auftritt den Schauspiel-Oscar bekam. Kristin Stewart für die Teenies. Und Alec Baldwin.

Sie alle haben auf große Gagen verzichtet, denn dies ist keineswegs Hollywood, keine Großproduktion, sondern ökonomisch ein Independent-Film. Aber ästhetisch purer Mainstream.

Und einen Schuss Berechnung muss man ehrlicherweise auch den Schauspielern unterstellen. Denn seit Jahrzehnten wissen wir: nur mit Leidensstoffen, als Alkoholiker, Magersüchtiger, Krebs- oder anderweitig erkrankter und dann noch bitte ungeschminkt, aber unbedingt sentimental - nur so gewinnt man im Amerika der Gegenwart einen Darsteller-Oscar.

Trotz all solcher Einwände sind diese Darsteller, sind Baldwin, Stewart und vor allem Moore, die großen Stärken dieses Films. Man möchte gar nicht wissen, wie "Still Alice" ohne sie wäre.

Was man sieht, sind hier immer wieder Menschen, die irgendwo sitzen und reden, reden, sehr viel reden. Mit anderen Worten: Ein guter Film ist "Still Alice" nicht. Er ist ziemlich langweilig, tritt bald auf der Stelle. Das verzeiht man ihm nur, weil er von Wichtigem handelt, man sich wenigstens für das Gute langweilt.

Inhaltlich stellt "Still Alice" vor allem die Frage: Wie geht man mit so einem Schicksalsschlag wie Alzheimer um? Der Film visualisiert unser aller Angst vor dieser Krankheit.

Er bannt sie auch ein wenig, gerade indem er sie ausstellt.

Trotzdem muss man fragen: Warum macht man jetzt so einen Film? An was in uns appelliert dieser Stoff? Denn es gibt ja gerade eine richtige Mode des Alzheimer-Genres.

Da ist natürlich die Tatsache, dass diese Krankheit mehr als andere das bedroht, was wir für das Urmenschliche halten, für den Kern unserer Persönlichkeit: Intellekt, Erinnerung, Sprache, persönliche Identität.

"Ich bin vielleicht bald nicht mehr ich selbst." - "Bitte sag das nicht."

Ende mit Moral, großer Geste und Pathos

In einer alternden Gesellschaft, mit - übrigens - alterndem Kino-Publikum, werden derartige Stoffe immer wichtiger. Menschen leben länger, und entsprechend häufiger taucht die schreckliche Alterskrankheit auf.

Das Bildermedium Film hält viele Mittel bereit, den Vorgang der Auflösung ebenso wie Momente der Erkenntnis assoziativ darzustellen. Verblichene Fotos, eine vorgelesene Erzählung oder das kurze Nennen eines vergessenen Namens, verschwommene Kamerabilder.

Und im Kino - wie in der Gesellschaft als Ganzer - dient der Diskurs über Krankheiten immer auch dazu, den Gesunden zu sagen, was sie an ihrem Leben ändern sollen, was sie anders machen müssen. Wie sie mit den Kranken umgehen und sich selber vor der Krankheit schützen können.

So kommt auch in "Still Alice" dann gegen Ende die Moral, mit großer Geste, viel Pathos, in einer Rede der Hauptfigur, die das Publikum, freundlich aber streng, immer für das Gute, aber mahnend, auf Linie bringt.

Und ausgerechnet hier fehlen ihr natürlich nicht die Worte, im Gegenteil. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann redet sie noch heute:

"Ich muss nicht leiden. Ich muss kämpfen. Um an den Dingen teilhaben zu können, und um den Menschen nicht zu verlieren, der ich einst war. So sage ich mir: Lebe den Augenblick. Das ist alles, was ich tun kann - den Augenblick leben."