"Ohne Zweifel ist die Tatsache, dass ich den Nobelpreis erhalte, ein Signal der Hoffnung für die indigenen Völker auf dem ganzen amerikanischen Kontinent", sagte die Guatemaltekin Rigoberta Menchú Tum im Dezember 1992, als sie in Oslo den Friedensnobelpreis erhielt. Sie war mit ihren 33 Jahren nicht nur die bis dahin jüngste Preisträgerin, sondern auch die erste Indigene.

Rigoberta Menchú ist eine Maya vom Volk der Quiché, der größten indigenen Ethnie Guatemalas. Geboren wurde sie 1959 in Chimel, einem Dorf im Hochland, wo sie in extremer Armut aufwuchs. Die Diskriminierung und soziale Ausgrenzung der Maya erfuhr sie schon als Kind. Ihre Familie wurde als Tagelöhner auf den Kaffee-Plantagen ausgebeutet, bereits mit acht musste Rigoberta mitarbeiten.

Zwei Brüder überlebten den harten Existenzkampf nicht. Der Vater setzte sich als Aktivist für die Landansprüche der Campesinos, der Kleinbauern, ein, erinnert sich Menchú: "Mein Vater hat mich in die Hauptstadt mitgenommen. Manchmal übernachteten wir sogar im Gericht oder in Regierungsgebäuden. Er kämpfte für unser Land."

200.000 Menschen wurden Opfer planmäßiger Massaker

Die ungerechte Landverteilung war die wesentliche Ursache dafür, dass in Guatemala in den 1960er-Jahren eine linksrevolutionäre Guerilla-Bewegung entstand. Armee und paramilitärische Gruppen – unterstützt von den USA – bekämpften die Guerilla in einem über drei Jahrzehnte anhaltenden Bürgerkrieg. Indigene Gemeinschaften standen im Generalverdacht, die Rebellen zu unterstützen und wurden systematisch vertrieben, verschleppt oder ermordet.

200.000 Menschen, ganz überwiegend Maya, wurden Opfer planmäßiger Massaker der wechselnden Militärregierungen. Auch Rigoberta Menchús Familie entkam der brutalen staatlichen Verfolgung nicht: "Mein Bruder Patrocinio wurde verschleppt und mein Bruder Victor erschossen. Seine Frau wurde geköpft. Und meine Mutter gilt als verschwunden. Hoffentlich finden wir eines Tages ihre Überreste."

Rigoberta Menchú engagierte sich wie ihr Vater Vicente in der Campesino-Organisation CUC. Im Januar 1980 besetzte er mit einer Gruppe von CUC-Mitgliedern die spanische Botschaft in Guatemala-Stadt, um gegen die militärische Unterdrückung der Kleinbauern aus dem Hochland von Quiché zu protestieren. Die Polizei stürmte die Botschaft und steckte sie in Brand. 37 Menschen verbrannten – auch Rigobertas Vater.

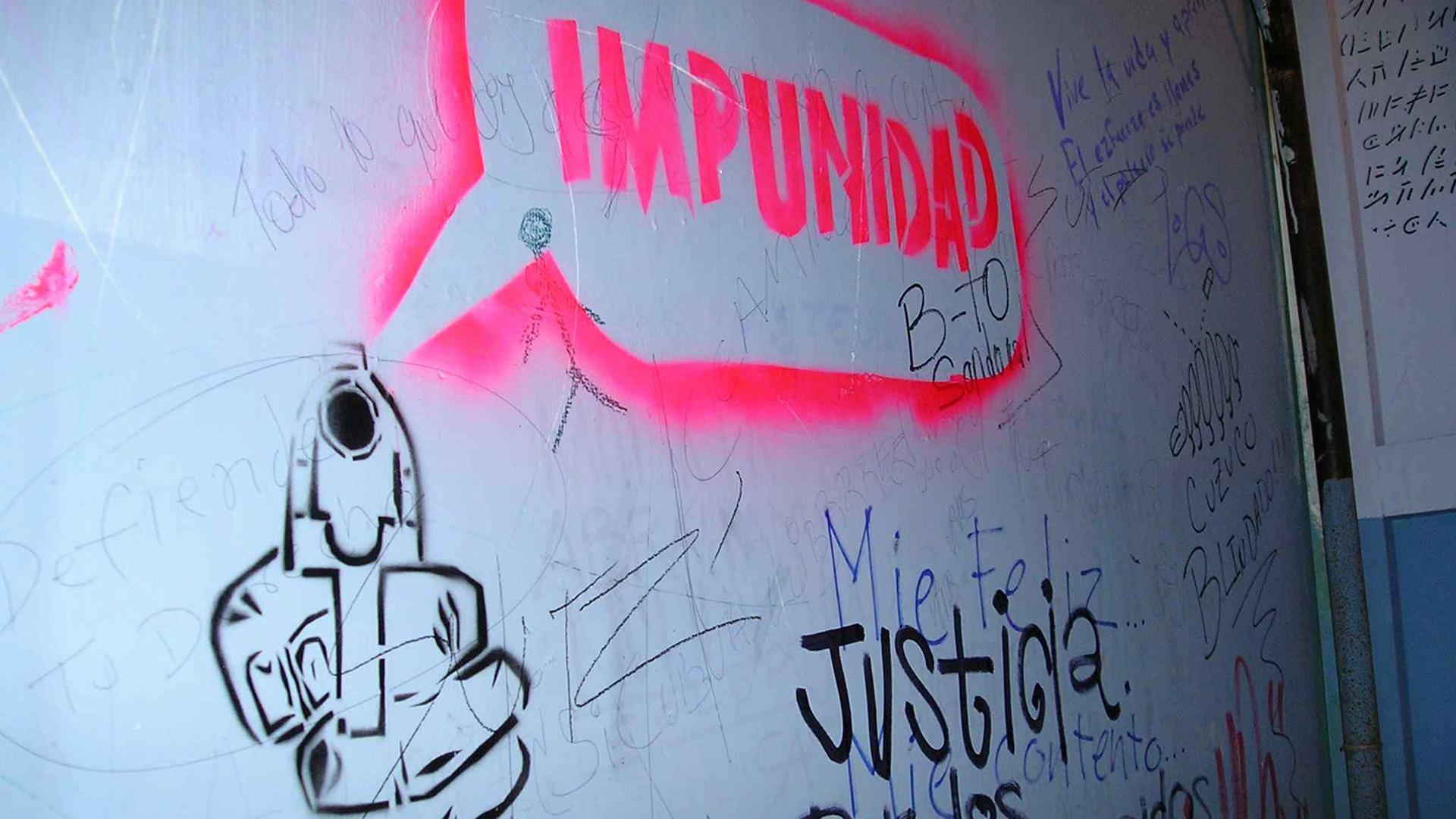

Bis heute keine systematische Strafverfolgung

Sie selbst kämpfte weiter für die Rechte der indigenen Landbevölkerung und musste schließlich nach Mexiko fliehen, wo 1983 ihre vie lbeachtete Autobiografie erschien.

Rigoberta Menchú machte nun im Ausland auf die Unterdrückung der Ureinwohner in Guatemala aufmerksam und wurde mehrfach von der UNO angehört. Am 16. Oktober 1992 gab das Osloer Komitee Menchú als Friedensnobelpreisträgerin bekannt.

"Wir indigenen Völker sind keine Mythen der Vergangenheit. Wir sind lebendig und träumen von einer besseren Zukunft." So Rigoberta Menchú kurz vor der Preisverleihung.

In ihrer Rede prangerte sie die Unterwerfung der Ureinwohner durch die Europäer an und würdigte die Millionen von Opfern. Mit dem Preisgeld gründete Rigoberta Menchú eine Stiftung, die sich für Bildung und Bürgerbeteiligung der Indigenen engagiert. Zweimal kandidierte sie in Guatemala für das Präsidentschaftsamt.

Und sie reichte wegen der Verbrechen des Staates, unter anderem an ihren eigenen Verwandten, in Spanien Klage gegen ehemalige guatemaltekische Militärs ein - auf das Prinzip der Universaljustiz hoffend. Die jahrelangen Ermittlungen führten bisher zu keiner Verurteilung: "Wir haben den Genozid dokumentiert – zweihunderttausend Opfer gab es in Guatemala und mehr als sechshundert Massaker … Massaker"

Die von der UNO eingesetzte Wahrheitskommission stellte 1999 in ihrem Abschlussbericht fest, dass fast alle Gräueltaten von der Armee verursacht wurden. Eine systematische Strafverfolgung der Verantwortlichen steht bis heute aus.