"Bisher habe ich Wissenschaft gemacht. Jetzt mache ich Astrologie."

Ein Augenzwinkern ist schon dabei, wenn Frank Stefani von seinem neusten Forschungsprojekt erzählt. Denn dass bestimmte Planetenkonstellationen Einfluss aufs Weltgeschehen haben, zählt eher zu den Dogmen der Astrologen und weniger zum Repertoire eines Physikers. Doch es mag Ausnahmen geben – etwa beim Rätsel des Sonnenzyklus.

"Das Sonnenmagnetfeld polt etwa alle 22 Jahre um. Wenn das Sonnenmagnetfeld stark ist, haben wir besonders viele Sonnenflecken. Es ist eine Umpolung des Sonnendynamos."

Sonnendynamo polt sich regelmäßig um

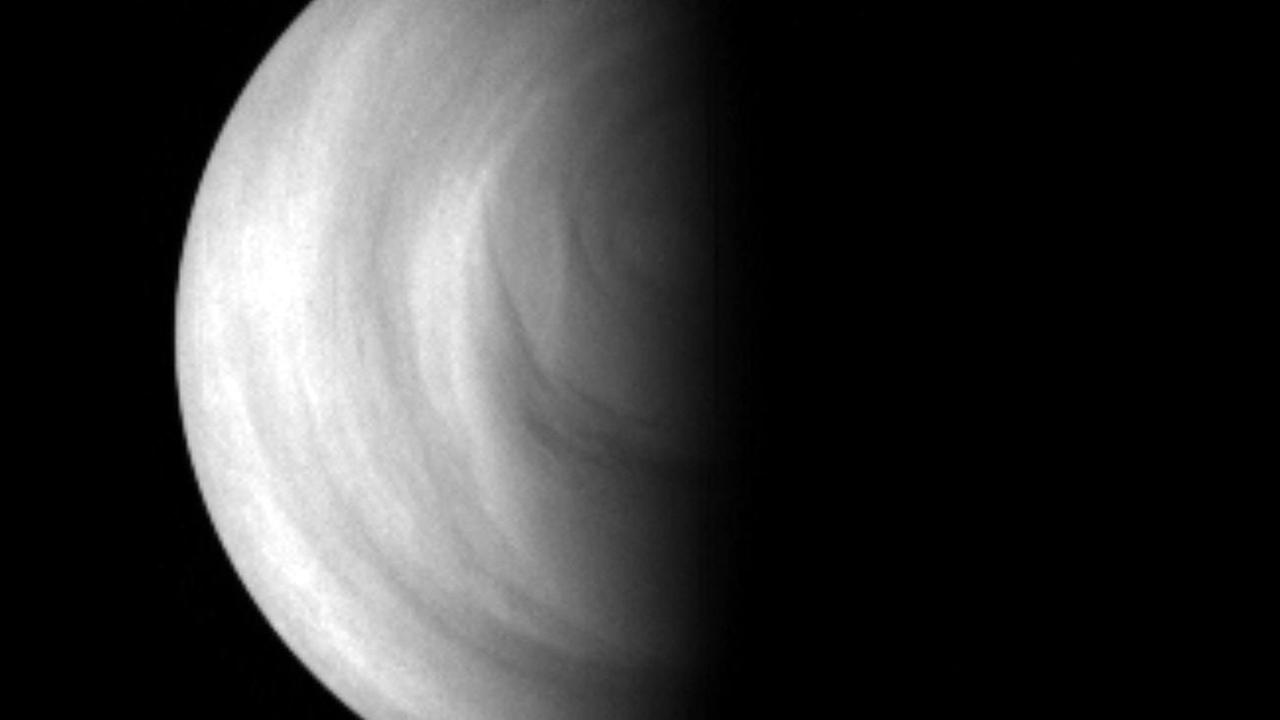

Die Sonne ist ein riesiger Ball aus heißen, elektrisch geladenen Gasen. Im Inneren fließen gewaltige Ströme und erzeugen starke Magnetfelder – die Fachleute sprechen vom Sonnendynamo. Dieser polt sich regelmäßig um und sorgt dafür, dass die Sonnenaktivität ab- und wieder zunimmt, sagt Stefani, Physiker am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

"Was sehr stabil ist, ist dieser 22-Jahre-Zyklus. Der schwankt mal ein bisschen. Aber im Mittel ist er jedoch relativ stabil."

Nur: Was steckt hinter dieser Umpolung des Sonnendynamos? Klar scheint, dass sie vom Wechselspiel zweier Magnetfeldarten herrührt – dem Magnetgürtel um den Sonnenäquator und Magnetfeldern zwischen Nord- und Südpol der Sonne. Doch wie dieses Wechselspiel im Detail aussieht, darüber rätselt die Fachwelt noch.

"Da gehen die Meinungen ungeheuer durcheinander. Dort gibt es verschiedene Schulen. Das hat mich dann schon erstaunt."

Dann stieß Stefani auf einen Umstand, der den Sonnenforschern schon vor Jahrzehnten aufgefallen, aber wieder in Vergessenheit geraten war.

"Venus, Erde und Jupiter. Wenn die in einer Linie stehen, das passiert etwa alle 11,07 Jahre, das ist fast exakt die Hälfte des Sonnenzyklus von 22,14 Jahren. Diese Art, wie die Planeten in einer Linie stehen, und die Sonnenflecken-Zeitreihen stimmen perfekt überein – das ist schon ein bisschen verdächtig."

Planeten üben Gezeitenkräfte auf die Sonne aus

Ebenso wie der Mond auf die Erde üben die Planeten Gezeitenkräfte auf die Sonne aus. Stehen drei Planeten in einer Reihe, erreichen diese Gezeitenkräfte ein Maximum – ähnlich wie bei der Springtide auf der Erde, wenn Sonne und Mond auf einer Linie sind. Stefani rechnete die Sache durch, doch die ersten Abschätzungen waren ernüchternd.

"Okay, diese Kräfte der Planeten sind viel, viel zu klein."

Die Gezeitenkräfte von Venus, Erde und Jupiter sind derart mickrig, dass sie das Sonneninnere um höchstens einen Millimeter verbeulen dürften – viel zu wenig, um auf direktem Wege eine Umpolung zu bewirken. Doch da bliebe noch die Möglichkeit eines indirekten Einflusses.

"Kann es denn irgendwie einen physikalisch sinnvollen Mechanismus geben?"

Stefani simulierte die Phänomene mit einem einfachen Computermodell – und stieß auf eine heiße Spur. Bei bestimmten Bedingungen nämlich bilden sich sogenannte Kipppunkte: Plötzlich werden die Magnetfelder instabil und oszillieren zwischen verschiedenen Zuständen.

"Wenn Sie eine solche Tendenz haben für Oszillationen, können Sie mit einer gewissen äußeren Kraft – und jetzt denke ich wirklich an die Gezeitenkräfte durch Venus, Erde und Jupiter – versuchen, diese Oszillationen umzuschalten. Und dieses Umschalten wird von außen durch Gezeitenkräfte getriggert, ohne dass es dafür allzu große Kräfte braucht."

Demnach würde ein winziger Anstoß durch die planetaren Gezeitenkräfte reichen, um das Magnetfeld in der Sonne auf eine andere Spur zu bringen und letztlich umzupolen – ähnlich wie auf der Erde der berühmte Flügelschlag eines brasilianischen Schmetterlings genügen kann, um in Texas einen Tornado auszulösen. Durch bestimmte Phänomene im Sonneninneren wird aus dem Elfjahresrhythmus der Planeten dann der Sonnenzyklus mit seinen 22 Jahren.

"Wir sind uns wohl bewusst, dass das Modell noch extrem spekulativ ist. Trotzdem fanden wir es spannend. Und wenn es tatsächlich irgendeine Verbindung geben sollte von Planetenbewegung und Sonne, kann es eigentlich nur über solche Resonanzeffekte laufen."

Frank Stefani jedenfalls fordert die Fachwelt nun auf, die verblüffende Hypothese gründlich zu prüfen – am besten mit detaillierteren und damit realitätsnäheren Computersimulationen.