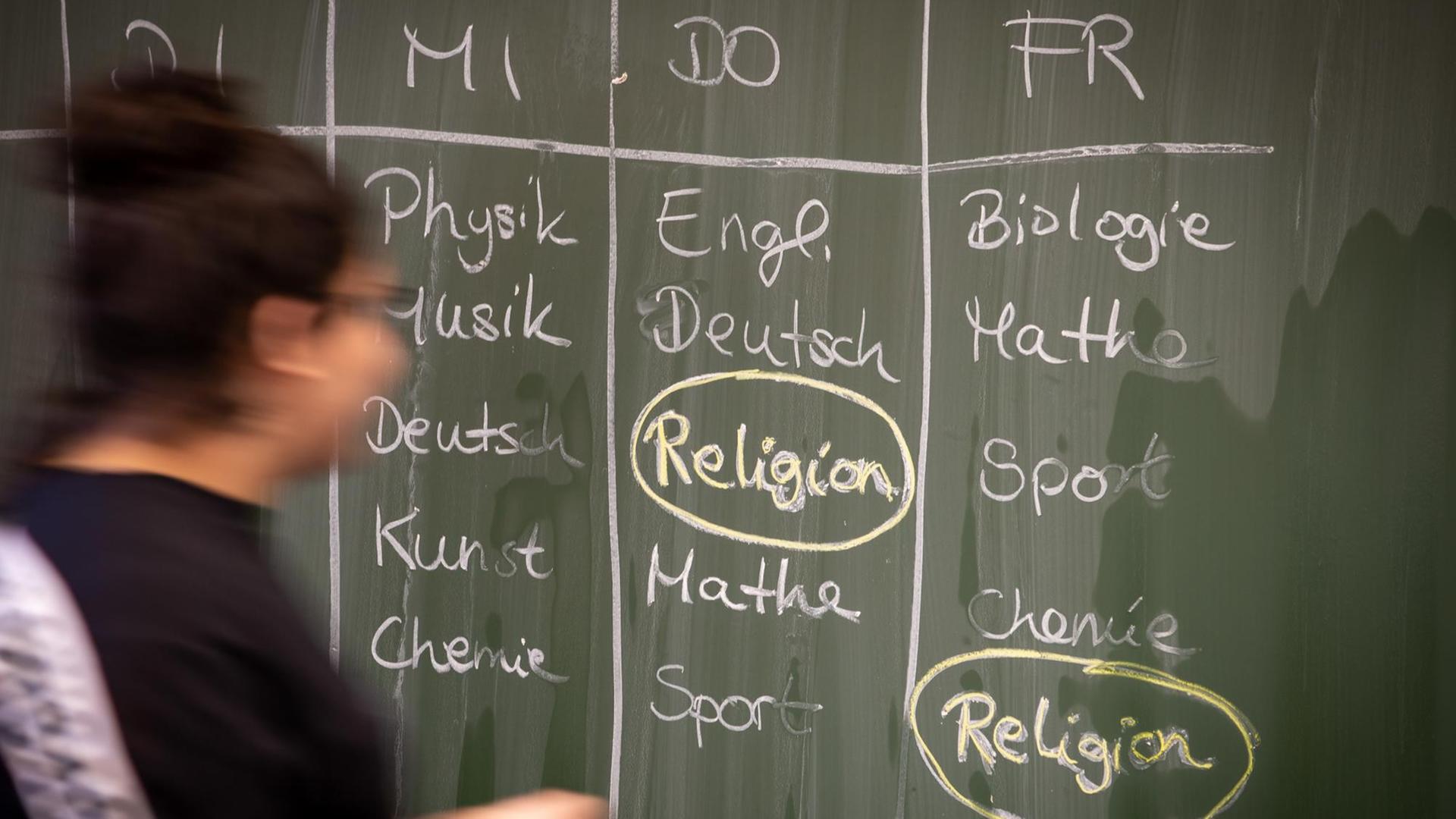

Experten haben nun eine Debatte angestoßen, ob "ein Religionsunterricht für alle" besser wäre als konfessionell getrennter Unterricht.

Pro: Andreas Obermann, Professor für Religionspädagogik an der Universität Bonn

"Ich vertrete einen ‚Religionsunterricht für alle‘. Denn dieser weist auf einen Schwachpunkt des Religionsunterrichts hin – nämlich die Trennung der SchülerInnen nach Religionen und Konfessionen im Religionsunterricht. Das ist anachronistisch, in keiner Weise inklusiv und auch theologisch fragwürdig. Ich trete ein für einen pluralistischen Religionsunterricht, in dem ein Dialog wirklich auf Augenhöhe stattfinden kann."

Contra: Friedrich Schweitzer, Professor für Praktische Theologie und Religionspädagogik an der Universität Tübingen

"Kinder und Jugendliche brauchen Religionslehrkräfte, die sich als kirchlich und religiös identifizierte Menschen ganz besonders auf die existenziellen Fragen einlassen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Angebot für die Schüler möglich wäre, wenn wir von unserem bisherigen bewährten Modell der Kooperation zwischen Staat und Kirche und anderen Religionsgemeinschaften abweichen."