Nachdem die Nazis besiegt worden waren, hatte die politisch Rechte in Westdeutschland ein Problem: Es gab kaum noch Denker und Traditionen, an die sie bedenkenlos anknüpfen konnte.

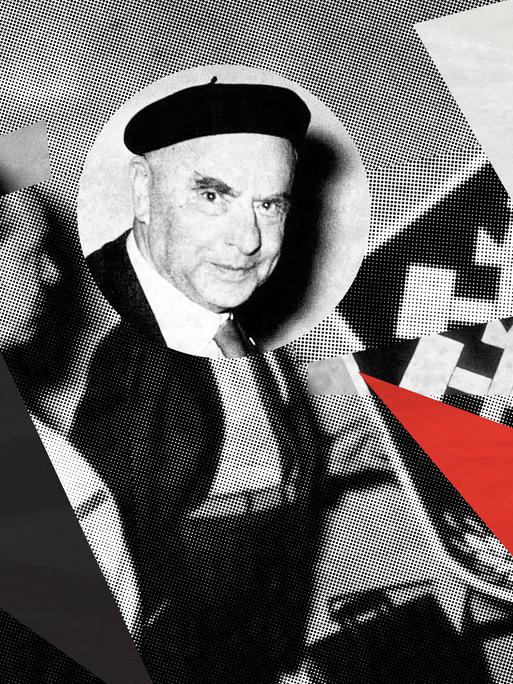

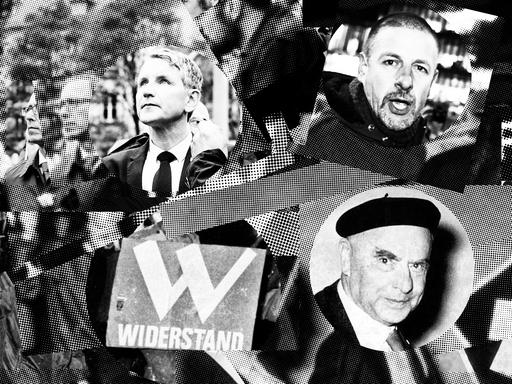

Der Schweizer Publizist Armin Mohler machte es sich in der Nachkriegszeit zur Lebensaufgabe, das zu ändern. Er wollte eine rechte Tradition etablieren, die mit Hitler nichts zu tun hatte und damit ohne Schuld war. Mohler legte den Grundstein für das, was heute oft als „Neue Rechte“ bezeichnet wird.

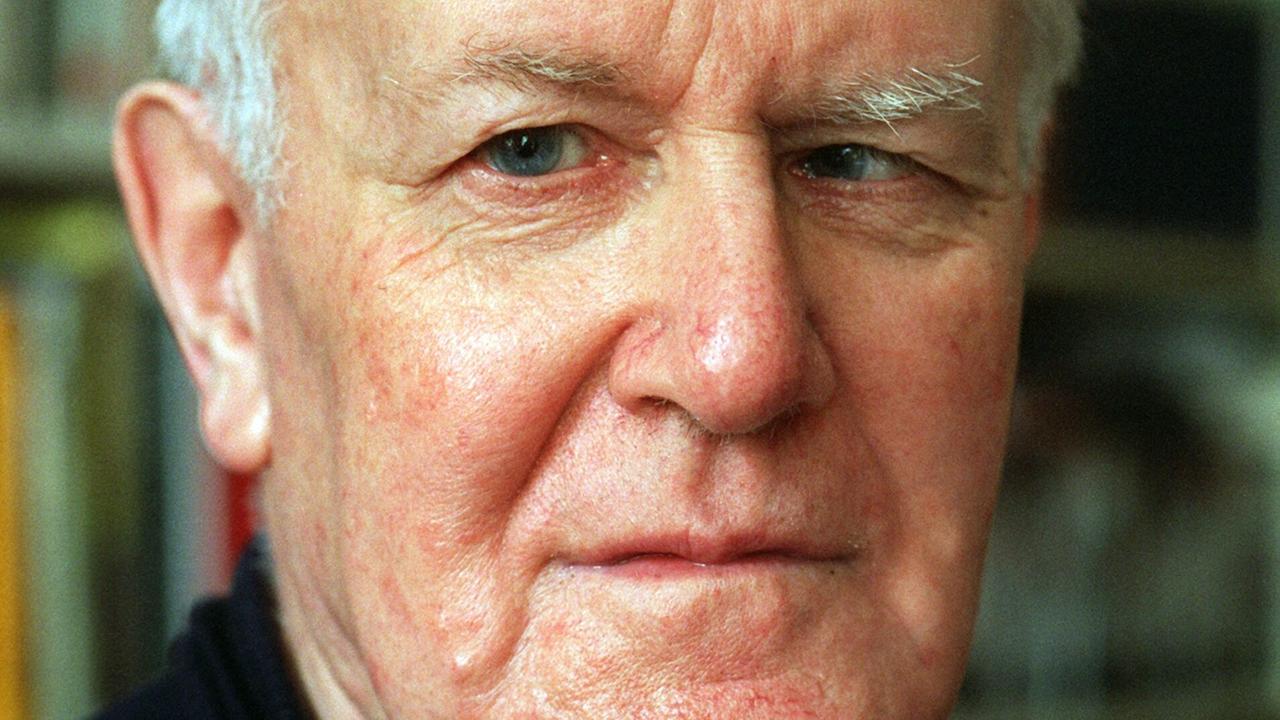

Armin Mohler und seine einflussreiche Dissertation

Armin Mohler wuchs in den 1920er- und 1930er-Jahren in der Schweiz auf, doch im Februar 1942 wollte der junge Soldat unbedingt weg. Mohler verließ die Schweizer Armee und ging illegal über die Grenze nach Deutschland, um sich der Waffen-SS anzuschließen.

Das Vorhaben misslang allerdings, und nach seiner Rückkehr in die Schweiz musste Mohler als Deserteur ins Gefängnis. Danach studierte er Philosophie und Kunstgeschichte.

Sein entscheidender Coup gelang ihm in der Nachkriegszeit. Mohler wusste, dass die Rechte nach dem Ende des Nationalsozialismus neue Traditionen brauchte, an die sie anknüpfen konnte, ohne in den Verdacht zu geraten, neo-nationalsozialistisch zu sein.

Seine Dissertation zur „Konservativen Revolution“ sollte genau das leisten. Und tatsächlich wurde sie gleich nach ihrem Erscheinen in Buchform 1950 nicht nur von radikalen Kreisen, sondern auch der bürgerlichen Presse wohlwollend bis euphorisch aufgenommen. Die Dissertation bildete das Fundament, auf dem eine „neue“ Rechte entstehen konnte.

Die Mär von der sauberen „Konservativen Revolution“

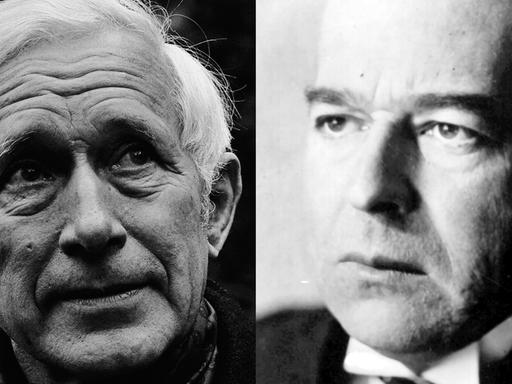

In seiner Dissertation fasste Mohler verschiedene nationalistische Strömungen der Weimarer Republik unter dem Titel „Konservative Revolution“ zusammen. Dazu zählte er bekannte Denker wie den Juristen Carl Schmitt oder den Schriftsteller Ernst Jünger, aber auch jemanden wie Otto Strasser, der in der Frühzeit des Nationalsozialismus mit seinem Bruder zunächst den sozialeren Flügel der Partei geprägt, sich dann jedoch von Hitler abgewandt hatte.

Den Begriff „Konservative Revolution“ hat Mohler nicht erfunden, aber mit seiner Arbeit popularisiert. Er soll ausdrücken, dass die jeweiligen Strömungen und Denker zwar konservativ sind, aber das jeweilige politische System nicht bewahren, sondern umstürzen wollen.

Auf den Punkt bringt die Idee ein Satz des französischen Autors Antoine de Rivarol, den Armin Mohler häufig zustimmend zitierte: „Konservatismus ist nicht ein Hängen an dem, was gestern war, sondern ein Leben aus dem, was immer gilt.“ In diesem Sinne sammelte Mohler Konservative, die die rechte Revolution wollten, statt zu bewahren, was schon da war.

Mohler zählte mehrere Gruppen zur Konservativen Revolution: die Völkischen, Jungkonservativen und Nationalrevolutionäre sowie die eher aktivistisch orientierten Bündischen und die Landvolk-Bewegung. All diese Strömungen hätten nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun gehabt, behauptete er. Sie seien von Hitler nur „gebraucht, missbraucht und auch korrumpiert“ worden, wie Mohler es 1967 in einem WDR-Beitrag formulierte.

Seine Botschaft war klar: Er wollte zeigen, "dass man auch nach Hitler konservativ sein kann". Später nannte er sich dann nicht mehr konservativ, sondern rechts.

Die Rechte: sauber und ohne Schuld?

Mohlers Dissertation war der Versuch, die ideologischen Grundlagen des rechten Denkens von ihrer historischen Kompromittierung reinzuwaschen. Die Konservative Revolution wurde zur Chiffre für eine gute, saubere Rechte.

Doch Historiker machten schnell darauf aufmerksam, dass es die saubere Rechte historisch, vor allem in der Weimarer Republik, gar nicht gegeben hatte.

Mehrere von Mohlers „konservativen Revolutionären“ waren in den Nationalsozialismus verstrickt, darunter Carl Schmitt, Ernst Forsthoff, Hans Grimm oder Giselher Wirsing. Mohler wusste das selbst. So räumte er in einer Radiosendung von 1956 ein, „dass die Abgrenzung zwischen diesen Gruppen und dem Nationalsozialismus nicht so leicht war, wie man es nun rückblickend darstellt“.

Doch in diesem Moment saß ihm jemand gegenüber, der selbst in der Weimarer Zeit im Sinne der Konservativen Revolution publiziert hatte. Der Nationalrevolutionär Friedrich Hielscher fühlte sich von Mohlers Aussage provoziert. Als er Mohler in der Sendung nach konkreten Namen von Denkern fragte, die bewusst mit Hitler kollaboriert hätten, wich Mohler aus. Als Historiker wolle er keine Anklagen formulieren, sagte er.

Dabei kannte er die Verstrickungen genau. So hatte Edgar Julius Jung, einer der wichtigsten Jungkonservativen, 1932 noch geschrieben, man könne dem Nationalsozialismus „eine begrenzte historische Aufgabe zuweisen“, nämlich die „Zertrümmerung einer morschen Welt“. Auch wenn Jung zwei Jahre später von den Nationalsozialisten ermordet wurde, entsprach das einer gängigen Entschuldung der nationalsozialistischen Bewegung und ihrer Gewalt.

Weil Mohler andere Stellen aus demselben Text in seiner Dissertation zitiert hatte, kann man davon ausgehen, dass er auch dieses Zitat kannte.

Kurz vor seinem Tod gestand Mohler schließlich in einem Gesprächsband, dass er Konservative Revolution und Nationalsozialismus „vielleicht zu weit auseinanderdividiert“ habe. „Es war schon sehr schwer zu unterscheiden; in der historischen Wirklichkeit überschneidet es sich schon sehr.“ Nichtsdestotrotz hält die Neue Rechte bis heute an dem Mythos der unbefleckten Konservativen Revolution fest.

Ernst Jünger, Siemens-Stiftung und Leuchter-Report

Nach dem Krieg wurde Mohler der Privatsekretär von Ernst Jünger – selbst einer der konservativen Revolutionäre, die der Publizist so bewunderte. Noch entscheidender wurde aber eine andere Anstellung: Ab Anfang der 1960er-Jahre arbeitete er für die Carl Friedrich von Siemens-Stiftung, empfohlen wurde er von einem ehemaligen SS-Obersturmbannführer. Bald war Mohler Geschäftsführer. Mit dem Budget der Stiftung und völliger Freiheit in der Programmgestaltung schuf er über Jahrzehnte einen Sammel- und institutionellen Knotenpunkt für die deutsche Rechte.

In diesen Jahren radikalisierte sich Mohler immer weiter, schließlich wurde er selbst für die rechtskonservative Wochenzeitung „Junge Freiheit“ untragbar. Schon in seinem 1989 erschienenen Buch „Der Nasenring“ hatte Mohler sich in seiner Kritik an der deutschen Vergangenheitsbewältigung explizit auf den sogenannten „Leuchter-Bericht“ bezogen, in dem mithilfe von pseudowissenschaftlichen Untersuchungen die Existenz von Gaskammern während des Holocausts geleugnet worden waren.

Mohler schrieb – zur Sicherheit im Konjunktiv – dass es „das Ende der These von der ‚Singularität der deutschen Verbrechen‘ wäre, sollten die Massentötungen in Gaskammern nicht stattgefunden haben“. Als er fünf Jahre später versuchte, dieses Thema in seiner Kolumne in der „Jungen Freiheit“ unterzubringen, zog Verleger Dieter Stein die Reißleine und kündigte die Zusammenarbeit auf.

Die Rechte und ihre neue Erzählung von sich selbst

Dennoch blieb Armin Mohler eine der entscheidenden Figuren in der Neuen Rechten, die ab 2015 mit der AfD auch realpolitisch ihre Macht ausbauen konnte. Mohler hatte das geschaffen, was die Rechte nach 1945 am dringendsten brauchte: eine neue Erzählung von sich selbst. Eine Geschichte, die es ermöglichte, die alten Ideen – Ungleichheit, Anti-Liberalismus, Autoritarismus – unter neuen Vorzeichen zu vertreten.

Dass er sich im letzten Interview vor seinem Tod dann etwas trotzig selbst als „Faschisten“ bezeichnete, hat den positiven Bezug auf ihn zwar erschwert, aber nicht verhindert. Die Grabrede 2003 hielt der Publizist Götz Kubitschek, ein einflussreicher Verleger und Vordenker der Neuen Rechten. Und auch in der „Jungen Freiheit“ erschienen wieder lobende Artikel über den einstigen Vordenker.