Zebras am Wasserloch, Giraffen am Horizont - und hinter einem Busch: Ein Nashorn mit einer dicken Lehmschicht auf der Haut. Ganz ruhig, ganz sicher vor Wilderern, denn hier ist ein Schutzgebiet. Nichts stört die Natur. Fast nichts, bis auf einen Geländewagen mit Touristen. Staunen, Fotos, und weiter zum nächsten Wasserloch. Eine typische Safari. Alle sind fasziniert. Und wünschen sich, dass die Tiere und die Pflanzen, die sie fressen, überleben werden. Während viele zu Hause gepflegten Rasen und asphaltierte Autobahnen der Wildnis vorziehen.

Baumriesen, bedrohte Insekten und seltene Orchideen erhalten, Vogelschwärmen und Wildherden Raum geben, damit sie wandern können. Und mit einer intakten Natur auch unsere eigenen Lebensgrundlagen schützen: Seit langem verfolgt die Weltgemeinschaft dieses große gemeinsame Ziel. Doch wer in der Naturschutz-Szene recherchiert und mit Menschen aus verschiedenen Ländern spricht, der merkt sehr schnell, welche Interessen hier aufeinanderprallen.

Baumriesen, bedrohte Insekten und seltene Orchideen erhalten, Vogelschwärmen und Wildherden Raum geben, damit sie wandern können. Und mit einer intakten Natur auch unsere eigenen Lebensgrundlagen schützen: Seit langem verfolgt die Weltgemeinschaft dieses große gemeinsame Ziel. Doch wer in der Naturschutz-Szene recherchiert und mit Menschen aus verschiedenen Ländern spricht, der merkt sehr schnell, welche Interessen hier aufeinanderprallen.

„Generell kann ich sagen: Die Stimme der Leute vor Ort muss stärker gehört werden.“ „Zunächst einmal: Jeder, der etwas besitzt, möchte gefragt werden, bevor man seine Dinge nutzt.“ “Werden die Leute gerecht repräsentiert, dort, wo die Entscheidungen fallen über ihr Leben und ihr Land?“ „Was ich nicht akzeptieren kann ist eine Situation, wo Sie die Natur schützen, und die Menschen aber in sehr, sehr unakzeptablen Bedingungen zurücklassen.“

Artenschutz muss man sich leisten können

In diesem Jahrzehnt sollen Schutzgebiete massiv ausgebaut werden. Aber wo sollen sie entstehen? Wer verdient wieviel an der Artenvielfalt und welche wichtigen Stimmen werden überhört? Es gibt viele Streitpunkte. Aber von Anfang an.

1992, Rio de Janeiro. Die Weltgemeinschaft ist in Brasilien zusammengekommen, zur Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Beim bis dahin größten Treffen der Vereinten Nationen beschließen hunderte von Delegierten: Ab jetzt sollen internationale Abkommen den Planeten schützen und den Verlust der Artenvielfalt stoppen.

Der damalige UN-Generalsekretär Boutros-Ghali verknüpft den historischen Moment mit einem Appell: Die Staaten müssten handeln, und alle Völker der Welt mobilisiert werden. Es ist der Grundstein der Biodiversitätskonvention – ein Abkommen zwischen Staaten zum Schutz der Natur. Weniger bekannt als das Klimaabkommen, aber gleiches Prinzip: Die Länder vereinbaren, wie sie gemeinsam die Artenvielfalt erhalten wollen. Dass das eine schwierige Aufgabe ist, erkennt Maurice Strong, ehemaliger Direktor des UN-Umweltprogramms, schon damals.

Betroffen sind 178 Nationen, viele davon arm und wirtschaftlich unter Druck. Wenn sie ihre großen Wildnisgebiete erhalten und damit grüne Lunge und Arche Noah für alle sein sollten, müssten sie sich das auch leisten können. Deshalb setzt sich die Konvention nicht nur den Schutz zum Ziel, sondern auch zwei andere Dinge: Menschen sollen die Natur nachhaltig nutzen können – und die Gewinne aus der Artenvielfalt sollen gerecht geteilt werden. Auf dem Papier gibt es also von Anfang an den Wunsch nach Gerechtigkeit. Aber wie gerecht ist die Realität?

1992, Rio de Janeiro. Die Weltgemeinschaft ist in Brasilien zusammengekommen, zur Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Beim bis dahin größten Treffen der Vereinten Nationen beschließen hunderte von Delegierten: Ab jetzt sollen internationale Abkommen den Planeten schützen und den Verlust der Artenvielfalt stoppen.

Der damalige UN-Generalsekretär Boutros-Ghali verknüpft den historischen Moment mit einem Appell: Die Staaten müssten handeln, und alle Völker der Welt mobilisiert werden. Es ist der Grundstein der Biodiversitätskonvention – ein Abkommen zwischen Staaten zum Schutz der Natur. Weniger bekannt als das Klimaabkommen, aber gleiches Prinzip: Die Länder vereinbaren, wie sie gemeinsam die Artenvielfalt erhalten wollen. Dass das eine schwierige Aufgabe ist, erkennt Maurice Strong, ehemaliger Direktor des UN-Umweltprogramms, schon damals.

Betroffen sind 178 Nationen, viele davon arm und wirtschaftlich unter Druck. Wenn sie ihre großen Wildnisgebiete erhalten und damit grüne Lunge und Arche Noah für alle sein sollten, müssten sie sich das auch leisten können. Deshalb setzt sich die Konvention nicht nur den Schutz zum Ziel, sondern auch zwei andere Dinge: Menschen sollen die Natur nachhaltig nutzen können – und die Gewinne aus der Artenvielfalt sollen gerecht geteilt werden. Auf dem Papier gibt es also von Anfang an den Wunsch nach Gerechtigkeit. Aber wie gerecht ist die Realität?

Mensch-Wildtier-Konflikte sind Alltag in Afrika

April 2022, Abidjan in der Republik Cote d’Ivoire. Eine Küstenstadt mit 6 Millionen Einwohnern. Mit Stränden, Hafen und einer Lagune, mit endlosen Vorstädten und einem Bankenviertel auf einem Hügel, mit Staus - rund um die Uhr - und unzähligen orange-roten Taxen. Und: mit einer der größten Universitäten Westafrikas. Hier hat Esther Chinweuba studiert. Esther stammt aus Nigeria, will die Natur dort schützen und ist für ihren Master nach Abidjan gekommen.

Zwei Jahre hat sie auf dem modernen Campus gelebt. Heute ist Studienabschluss, mit vielen Gästen. Für Esther ist das ein ganz besonderer Tag. Auch weil sie lange nicht dachte, dass sie überhaupt einmal studieren würde. „Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen. Meine Mutter hat Landwirtschaft betrieben, um unser tägliches Überleben zu sichern. Wir waren zehn.” Eine zehnköpfige Familie, wenig Geld – und dann noch die Gefahr, dass Ziegen die Ernte der Familie wegfressen. Esther weiß ganz genau: Hungrige Tiere können ein großes Problem sein. Und dieses Problem hat sie in ihrer Masterarbeit untersucht. Bei Waldelefanten in einem Schutzgebiet in Nigeria. „Ich hatte so viele Fragen zu stellen, meine Neugier wuchs.“

Für ihre Arbeit hat sie unzählige Fotos gemacht: Elefanten an Wasserlöchern, Elefanten-Familien im Gebüsch, Elefantenkot auf Laub. Sie hat Spuren gesammelt und damit die Wege der Tiere durch den Wald verfolgt. Sie hat gesehen: die Felder der Menschen und die Tiere kommen sich immer näher. „Wenn Elefanten etwas gefunden haben, was ihnen schmeckt, kommen sie immer wieder zurück. Sie zertrampeln Setzlinge, fressen den Kakao – das führt zu Spannungen zwischen den Elefanten und den Farmern.“ Im Untersuchungsgebiet von Esther Chinweuba ist das Problem noch nicht gelöst. Die Sorgen der Bevölkerung hätten lange auch niemanden interessiert, hat man ihr gesagt, sie sei die erste, die zuhöre.

Zwei Jahre hat sie auf dem modernen Campus gelebt. Heute ist Studienabschluss, mit vielen Gästen. Für Esther ist das ein ganz besonderer Tag. Auch weil sie lange nicht dachte, dass sie überhaupt einmal studieren würde. „Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen. Meine Mutter hat Landwirtschaft betrieben, um unser tägliches Überleben zu sichern. Wir waren zehn.” Eine zehnköpfige Familie, wenig Geld – und dann noch die Gefahr, dass Ziegen die Ernte der Familie wegfressen. Esther weiß ganz genau: Hungrige Tiere können ein großes Problem sein. Und dieses Problem hat sie in ihrer Masterarbeit untersucht. Bei Waldelefanten in einem Schutzgebiet in Nigeria. „Ich hatte so viele Fragen zu stellen, meine Neugier wuchs.“

Für ihre Arbeit hat sie unzählige Fotos gemacht: Elefanten an Wasserlöchern, Elefanten-Familien im Gebüsch, Elefantenkot auf Laub. Sie hat Spuren gesammelt und damit die Wege der Tiere durch den Wald verfolgt. Sie hat gesehen: die Felder der Menschen und die Tiere kommen sich immer näher. „Wenn Elefanten etwas gefunden haben, was ihnen schmeckt, kommen sie immer wieder zurück. Sie zertrampeln Setzlinge, fressen den Kakao – das führt zu Spannungen zwischen den Elefanten und den Farmern.“ Im Untersuchungsgebiet von Esther Chinweuba ist das Problem noch nicht gelöst. Die Sorgen der Bevölkerung hätten lange auch niemanden interessiert, hat man ihr gesagt, sie sei die erste, die zuhöre.

Ökologen nennen solche Probleme “Mensch-Wildtier-Konflikte“. Auch bei Raubtieren wie Wölfen oder Löwen sind sie häufig. Und sie sind dort besonders groß, wo Menschen und Natur sich näherkommen. Gerade in Afrika wächst die Bevölkerung. Gleichzeitig soll es mehr Schutzgebiete geben, das ist erklärtes Ziel der Welt-Biodiversitätskonvention.

"Alles unverändert bewahren" wird nicht funktionieren

Wie also verhindert man, dass die Konflikte eskalieren? Durch rigide Grenzen jedenfalls nicht, sagt der senegalesische Anthropologe Mariteuw Diaw: „Wie stellen die Leute sich das vor? Dass Afrika aufhören soll, Lebensmittel zu produzieren um seine Wälder zu erhalten? So wird das nicht laufen. Wir müssen das also kontrollieren, wir müssen das anders aufziehen. Die bisherigen Programme sagen alle: ‚Bewahren wir es alles unverändert'. Ich meine: Sorry, aber die Menschen werden dann vor Armut sterben. Sie müssen sich entwickeln können!“

Man könne und dürfe nicht verhindern, dass Menschen die Natur für sich nutzen. Zumal der globale Norden bisher wenig zimperlich war, wenn für billige Rohstoffe ganze Wälder gerodet wurden. Das „African Model Forest Network“, für das Diaw arbeitet, hat zum Beispiel für eine nachhaltigere Nutzung Projekte ins Leben gerufen, bei denen Frauen Früchte im Regenwald sammeln, sie verarbeiten und die Produkte verkaufen. „Es funktioniert am besten, wenn der Wald für die Bevölkerung einen Mehrwert hat – dann können Sie die Wälder schneller zurückgewinnen."

Die deutsche Naturschutzethikern Uta Eser hat das Verhältnis von Menschen und Natur untersucht: „Es gibt eben fürsorgliche und pflegende Naturbeziehungen und es gibt ausbeuterische Beziehungen. Und da finde ich es besser sozusagen, die Qualität der Beziehung in den Blick zu nehmen, als auf dieser Trennung zu insistieren und zu sagen ‚Hier ist die Natur und da soll Natur Natur sein, und hier sind die Städte und da sollen die Menschen Menschen sein. Und dazwischen gibt es irgendwie einen Austausch in Form von Freizeit, Tourismus, aber sonst nichts.‘“

Bewirtschaftetes Land erhält in einigen Fällen die Artenvielfalt ebenso gut wie ein Schutzgebiet, das zeigen zum Beispiel Untersuchungen aus den Gebieten von Indigenen in Australien, Brasilien und Kanada. Das Konzept von reinen Schutzgebieten können viele Menschen nicht nachvollziehen:

Man könne und dürfe nicht verhindern, dass Menschen die Natur für sich nutzen. Zumal der globale Norden bisher wenig zimperlich war, wenn für billige Rohstoffe ganze Wälder gerodet wurden. Das „African Model Forest Network“, für das Diaw arbeitet, hat zum Beispiel für eine nachhaltigere Nutzung Projekte ins Leben gerufen, bei denen Frauen Früchte im Regenwald sammeln, sie verarbeiten und die Produkte verkaufen. „Es funktioniert am besten, wenn der Wald für die Bevölkerung einen Mehrwert hat – dann können Sie die Wälder schneller zurückgewinnen."

Die deutsche Naturschutzethikern Uta Eser hat das Verhältnis von Menschen und Natur untersucht: „Es gibt eben fürsorgliche und pflegende Naturbeziehungen und es gibt ausbeuterische Beziehungen. Und da finde ich es besser sozusagen, die Qualität der Beziehung in den Blick zu nehmen, als auf dieser Trennung zu insistieren und zu sagen ‚Hier ist die Natur und da soll Natur Natur sein, und hier sind die Städte und da sollen die Menschen Menschen sein. Und dazwischen gibt es irgendwie einen Austausch in Form von Freizeit, Tourismus, aber sonst nichts.‘“

Bewirtschaftetes Land erhält in einigen Fällen die Artenvielfalt ebenso gut wie ein Schutzgebiet, das zeigen zum Beispiel Untersuchungen aus den Gebieten von Indigenen in Australien, Brasilien und Kanada. Das Konzept von reinen Schutzgebieten können viele Menschen nicht nachvollziehen:

„Es gibt Völker, die überhaupt keinen Begriff von Mensch und Natur haben, weil sozusagen die Menschen sich als Teil der Natur empfinden und nicht sagen, sie leben von der Natur oder mit der Natur, sondern in der Natur. Oder sie leben als Natur. Auch das ist eine Frage von Gerechtigkeit, dass man unterschiedliche Wissensformen und unterschiedliche Weltbilder gleichermaßen zulässt und nicht alles sozusagen nur unter der Perspektive des Naturschutzes, wie er 19., 20. Jahrhundert in Europa und Nordamerika gedacht wurde, denkt, sondern eben mehr Formen von Naturverhältnissen in den Blick nimmt.“

Ausgleich für Ernteschäden

Südliches Afrika; das Grenzgebiet der Länder Namibia, Botswana, Angola, Sambia und Simbabwe. Hier entsteht ein riesiges Netz von Schutzgebieten, das „KAZA“ Gebiet. Über 500.000 Quadratkilometer groß, also größer als Deutschland. Der Naturschutzbeamte Beaven Munali ist aus seinem Geländewagen ausgestiegen und zeigt auf ein Stück Savanne. Im Augenblick sieht es unspektakulär aus, nur Büsche und zertrampeltes Gras. „Das ist der Korridor, der unseren Wildtieren; speziell den Elefanten, Giraffen und Impalas wieder erlauben soll zu wandern; von den höher gelegenen Gebieten zu den Tränken am Flussufer.“

Und wie sie das tun, über weite Strecken und Grenzen hinweg, wird hier genau überwacht. In einem kleinen, grünen Ziegelhaus ist der Stützpunkt des Wildhüter-Teams der „Mayuni Conservancy“. „Conservancies“ wie diese gibt es an viele Orten in Namibia. Darin schließen sich die Menschen einer Gemeinde zusammen, um die Wildtiere auf ihrem Land zu überwachen und zu managen.

Und wie sie das tun, über weite Strecken und Grenzen hinweg, wird hier genau überwacht. In einem kleinen, grünen Ziegelhaus ist der Stützpunkt des Wildhüter-Teams der „Mayuni Conservancy“. „Conservancies“ wie diese gibt es an viele Orten in Namibia. Darin schließen sich die Menschen einer Gemeinde zusammen, um die Wildtiere auf ihrem Land zu überwachen und zu managen.

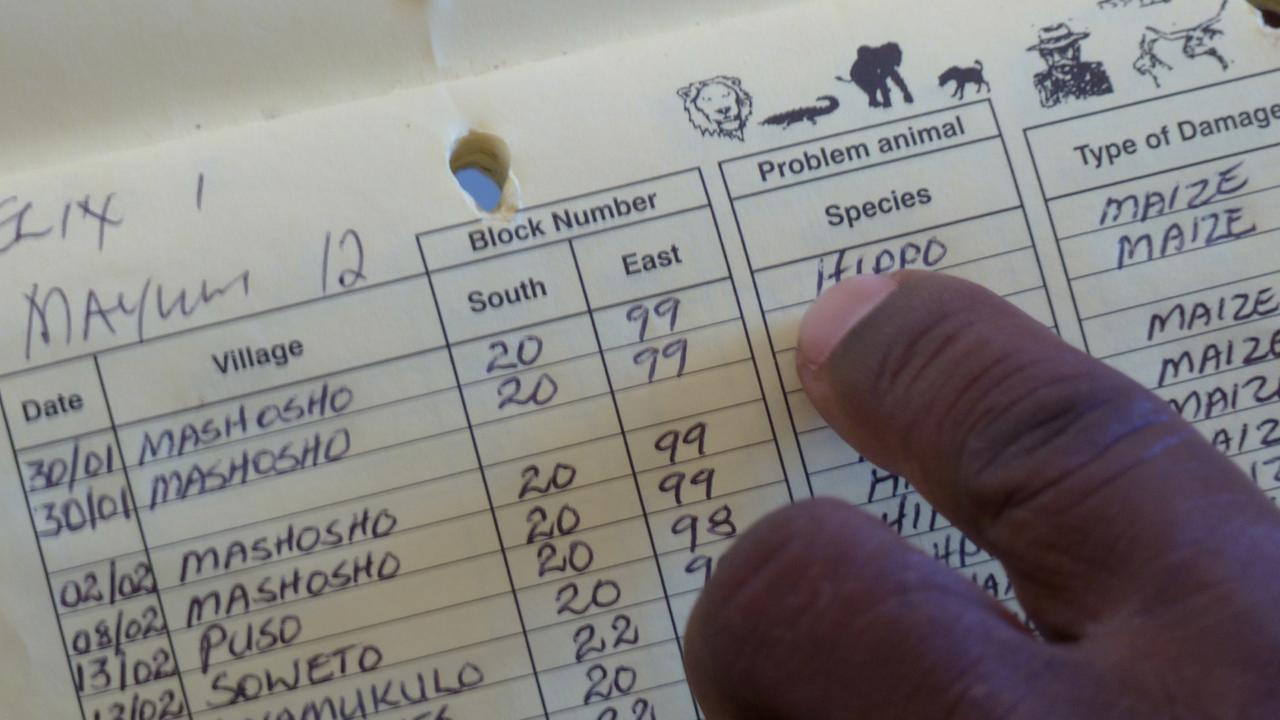

Zoricky Musole, der Verwalter der Gemeinde, blättert in einem der vielen gelben Hefte, die sie gesammelt haben - den „Event Books“. Darin schreiben die Wildhüterinnen und Wildhüter aus dem Dorf genau auf, was sie bei ihren Patrouillen gesehen haben. Alles wird mit GPS-Daten registriert. Und hier führen sie auch Buch darüber, wo Tiere die Ernten zerstören. Elefanten, Nilpferde, Stachelschweine und viele andere Tiere machen Ärger. Alles kommt ins „Event Book“, und wird entschädigt. „Wir versuchen, sie zusammenzubringen; oder die Situation zu harmonisieren zwischen den Menschen und den Wildtieren.“

Die Bauern erhalten auch stabile Zäune von den lokalen Behörden. Und wenn Touristen KAZA besuchen, um die Tiere zu sehen, hilft das zusätzlich. Denn das bringt Geld: im Andenkenladen direkt neben dem Wildhüter-Haus, im Kulturzentrum, wo sie ihre Traditionen zeigen, und im Hotel, in dem einige arbeiten. „Wenn sie einen Elefanten sehen, sehen sie nicht einfach den Elefanten – jetzt sehen sie Geld.“ Deshalb schützt die Gemeinde ihre Tiere, sagt Schatzmeisterin Jennifer Tutalifee.

Die Bauern erhalten auch stabile Zäune von den lokalen Behörden. Und wenn Touristen KAZA besuchen, um die Tiere zu sehen, hilft das zusätzlich. Denn das bringt Geld: im Andenkenladen direkt neben dem Wildhüter-Haus, im Kulturzentrum, wo sie ihre Traditionen zeigen, und im Hotel, in dem einige arbeiten. „Wenn sie einen Elefanten sehen, sehen sie nicht einfach den Elefanten – jetzt sehen sie Geld.“ Deshalb schützt die Gemeinde ihre Tiere, sagt Schatzmeisterin Jennifer Tutalifee.

Die vermeintliche Wildnis ist gar keine

Heute gibt es auf der ganzen Welt Naturschutzgebiete. Insgesamt sind rund 16 Prozent der Landfläche geschützt. In Europa sind es 13 Prozent, in Afrika 14, in Südamerika 24 Prozent. Bei der Weltbiodiversitätskonferenz in Montreal wird darüber verhandelt, dass der Anteil der Schutzgebiete noch in diesem Jahrzehnt auf 30 Prozent steigen soll. Aber wo werden die neuen Schutzgebiete entstehen? Der Entwurf der UN legt das nicht fest.

Weltkarten der Artenvielfalt zeigen: Der Großteil der besonders artenreichen Regionen liegen im globalen Süden - rund um den Äquator: Das Amazonasgebiet und Teile der Anden, die Wälder Südostasiens, das Kongobecken. Unzählige Arten, die es dort gibt, leben nirgendwo sonst auf der Welt.

Wo die Natur geschützt wird, hat auch politische Hintergründe. Manche liegen weit zurück. Historiker Bernhard Gißibl hat die Geschichte afrikanischer Schutzgebiete untersucht, die ihre Wurzeln in der Kolonialzeit haben:

Weltkarten der Artenvielfalt zeigen: Der Großteil der besonders artenreichen Regionen liegen im globalen Süden - rund um den Äquator: Das Amazonasgebiet und Teile der Anden, die Wälder Südostasiens, das Kongobecken. Unzählige Arten, die es dort gibt, leben nirgendwo sonst auf der Welt.

Wo die Natur geschützt wird, hat auch politische Hintergründe. Manche liegen weit zurück. Historiker Bernhard Gißibl hat die Geschichte afrikanischer Schutzgebiete untersucht, die ihre Wurzeln in der Kolonialzeit haben:

„Sowohl der Krüger-Nationalpark in Südafrika als auch die berühmten Nationalparks in Ostafrika gehen allesamt zurück auf zunächst Wild-Schutzgebiete, die in den 1890er Jahren eingerichtet wurden. Und diese frühen Wildschutzgebiete sind dann in den Folgejahrzehnten allesamt ausgebaut worden zu Nationalparks mit fest umrissenen Grenzen, mit einer entsprechenden Überwachung durch Wildhüter und einer entsprechend strengen Gesetzgebung sowie häufig begleitet eben von Umsiedlungsmaßnahmen.“

Dass Menschen damals ihre Heimat verloren haben, sorgt bis heute für Konflikte. „Das sind eigentlich von menschlichem Wirtschaften, menschlichem Handeln geprägte Humanökologien, die die europäischen Kolonialherren und in ihrem Gefolge dann Touristen und so weiter bis in die Gegenwart als Wildnis mehr oder weniger missverstehen.“

Dass Menschen damals ihre Heimat verloren haben, sorgt bis heute für Konflikte. „Das sind eigentlich von menschlichem Wirtschaften, menschlichem Handeln geprägte Humanökologien, die die europäischen Kolonialherren und in ihrem Gefolge dann Touristen und so weiter bis in die Gegenwart als Wildnis mehr oder weniger missverstehen.“

Bestimmt die lokale Bevölkerung tatsächlich mit?

Heute bestimmen die Staaten selbst, wo Schutzgebiete eingerichtet werden. Naturschutz- und Entwicklungshilfe-Organisationen sind oft als Berater oder Geldgeber dabei. Und viele von ihnen betonen, wie wichtig ihnen die Menschen vor Ort sind. Aber bestimmt die lokale Bevölkerung wirklich ausreichend mit?

Die Ökologin Monicah Mbibah hat im südlichen Afrika geforscht und arbeitet jetzt in Kenia - direkt mit kleinen Gemeinden. „Manchmal hat es nur den Anschein, als hätten die Menschen in den lokalen Gemeinden die Kontrolle. Aber wenn sie sagen: 'Das ist unser Land, und so machen wir das', stellen sie fest, dass all diese Konventionen, die Länder ratifiziert haben, schon so viel bestimmen, dass sie gar keinen Einfluss mehr haben. Wir müssen ihre Stimmen stärken, damit sie wirklich gerecht mitentscheiden können, wenn es um ihr Leben und ihr Land geht.“

Die Einrichtung von Schutzgebieten kann die Menschen stark einschränken. Während in anderen Gegenden die Natur fast ohne Auflagen ausgebeutet wird. Der kanadische Ökologe Jake Rice: „Teile des Lands und der Ozeane sind so zerstört und verschmutzt, dass wir kaum hoffen können, dass sie sich wieder erholen. Aber wir sollten versuchen an jedem Ort das Bestmögliche für die Artenvielfalt zu erreichen. Am Ende ist das Ziel nicht 30 Prozent des Planeten zu schützen, sondern 100 Prozent.“

Auch was die lokale Bevölkerung weiß, wird in der Praxis zu wenig beachtet. Jake Rice hat mit Fischerfamilien zusammengearbeitet, die seit Generationen mit ihren kleinen Booten vor der Ostküste Kanadas unterwegs sind. Sie hätten lange vor den Forschern bemerkt, dass der Kabeljau dort seine Wanderrouten veränderte. Und als immer mehr Tiere nach dem Laichen nicht mehr genug Futter fanden und schließlich starben, hätten die Fischer früh davor gewarnt: “Wenn wir sie von Anfang an mit einbeziehen, kommen sie vielleicht auf Ideen, die nicht aus meinem Lehrbuch stammen, sondern aus ihrer Erfahrung. Wenn sie die Lösungen mitentwickeln, stehen sie später auch mehr dahinter. All das schaffen wir, wenn wir diese beiden Wissenssysteme zusammenbringen. Und dafür müssen wir vor allem respektvoll mit ihnen umgehen.“

Die Ökologin Monicah Mbibah hat im südlichen Afrika geforscht und arbeitet jetzt in Kenia - direkt mit kleinen Gemeinden. „Manchmal hat es nur den Anschein, als hätten die Menschen in den lokalen Gemeinden die Kontrolle. Aber wenn sie sagen: 'Das ist unser Land, und so machen wir das', stellen sie fest, dass all diese Konventionen, die Länder ratifiziert haben, schon so viel bestimmen, dass sie gar keinen Einfluss mehr haben. Wir müssen ihre Stimmen stärken, damit sie wirklich gerecht mitentscheiden können, wenn es um ihr Leben und ihr Land geht.“

Die Einrichtung von Schutzgebieten kann die Menschen stark einschränken. Während in anderen Gegenden die Natur fast ohne Auflagen ausgebeutet wird. Der kanadische Ökologe Jake Rice: „Teile des Lands und der Ozeane sind so zerstört und verschmutzt, dass wir kaum hoffen können, dass sie sich wieder erholen. Aber wir sollten versuchen an jedem Ort das Bestmögliche für die Artenvielfalt zu erreichen. Am Ende ist das Ziel nicht 30 Prozent des Planeten zu schützen, sondern 100 Prozent.“

Auch was die lokale Bevölkerung weiß, wird in der Praxis zu wenig beachtet. Jake Rice hat mit Fischerfamilien zusammengearbeitet, die seit Generationen mit ihren kleinen Booten vor der Ostküste Kanadas unterwegs sind. Sie hätten lange vor den Forschern bemerkt, dass der Kabeljau dort seine Wanderrouten veränderte. Und als immer mehr Tiere nach dem Laichen nicht mehr genug Futter fanden und schließlich starben, hätten die Fischer früh davor gewarnt: “Wenn wir sie von Anfang an mit einbeziehen, kommen sie vielleicht auf Ideen, die nicht aus meinem Lehrbuch stammen, sondern aus ihrer Erfahrung. Wenn sie die Lösungen mitentwickeln, stehen sie später auch mehr dahinter. All das schaffen wir, wenn wir diese beiden Wissenssysteme zusammenbringen. Und dafür müssen wir vor allem respektvoll mit ihnen umgehen.“

Nachwuchsförderung zeigt Erfolge

Mehr Respekt, mehr Mitbestimmung: Ein Weg, wie der Naturschutz gerechter werden kann. Damit das gelingt, muss es Forschende geben, die die Menschen vor Ort gut kennen. Und in manchen Regionen werden die gerade erst ausgebildet. So wie Esther Chinweuba aus Nigeria - die Studentin, die für ihre Masterarbeit den Konflikt zwischen Menschen und Elefanten untersucht hat. „Manchmal benutze ich Pidgin-Englisch, damit mich die Leute besser verstehen.“

Mit der richtigen Sprache und weil sie aus der gleichen Gegend kam, habe bei ihr der Kontakt zu den Menschen in den Dörfern immer gut geklappt, erzählt sie. Doch jetzt ist sie erstmal zurück an der Uni; für ihren Studienabschluss und die Zeugnisverleihung. Esther zieht sich um. Eine ihrer Schwestern hat extra einen Hosenanzug für sie genäht: Schmal und modern geschnitten. Aus einem traditionellen Stoff; mit Elefanten drauf. Vor der Tür des großen Hörsaals macht sie mit den anderen schnell noch ein paar Fotos. Smartphone raus, lächeln - dann geht es los.

Die Studierenden kommen aus fünfzehn Ländern Westafrikas. Jetzt gehen sie einer nach dem anderen nach vorne, bekommen ihr Zeugnis, zeigen es stolz ins Publikum. Sie alle haben ein Masterprogramm absolviert, das sie dafür ausbildet, Naturschutz nicht nur zu erforschen, sondern auch umzusetzen und die internationale Zusammenarbeit zu verbessern. Deshalb sind auch ihre Dozentinnen und Dozenten international; von Burkina Faso über Simbabwe bis Großbritannien.

Mit der richtigen Sprache und weil sie aus der gleichen Gegend kam, habe bei ihr der Kontakt zu den Menschen in den Dörfern immer gut geklappt, erzählt sie. Doch jetzt ist sie erstmal zurück an der Uni; für ihren Studienabschluss und die Zeugnisverleihung. Esther zieht sich um. Eine ihrer Schwestern hat extra einen Hosenanzug für sie genäht: Schmal und modern geschnitten. Aus einem traditionellen Stoff; mit Elefanten drauf. Vor der Tür des großen Hörsaals macht sie mit den anderen schnell noch ein paar Fotos. Smartphone raus, lächeln - dann geht es los.

Die Studierenden kommen aus fünfzehn Ländern Westafrikas. Jetzt gehen sie einer nach dem anderen nach vorne, bekommen ihr Zeugnis, zeigen es stolz ins Publikum. Sie alle haben ein Masterprogramm absolviert, das sie dafür ausbildet, Naturschutz nicht nur zu erforschen, sondern auch umzusetzen und die internationale Zusammenarbeit zu verbessern. Deshalb sind auch ihre Dozentinnen und Dozenten international; von Burkina Faso über Simbabwe bis Großbritannien.

Henning Sommer vom Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn koordiniert das Programm, das schon seit einigen Jahren läuft. „In dem Kontext ist es bei manchen Studenten wirklich schon so, dass sie jetzt eine Rolle spielen, die wir uns gar nicht zu träumen gewagt hätten. Im Niger ist ein Ergebnis der Masterarbeit schon in ein nationales Programm zum Schutz von Oasen aufgenommen worden. In Burkina Faso ist ein Wald, der abgeholzt werden sollte, hat dann doch einen Schutzstatus zurückerhalten, den er vorher hatte. Und da gibt es noch weitere Beispiele, wie sich die Arbeit ganz konkret vor Ort schon auszahlt.“

Der Fall Umckaloabo

Mehr Fachleute aus dem Globalen Süden - das ist ein wichtiger Schritt zu einem internationalen Naturschutz, der die Bedürfnisse dieser Länder besser vertritt. Doch es gibt noch mehr Herausforderungen. Und eine besonders große ist ausgerechnet die, die die „Gerechtigkeit“ schon im Namen trägt. Der sogenannte „Gerechte Vorteilsausgleich“. Thomas Greiber vom Bundesamt für Naturschutz in Bonn: „Zunächst einmal: Jeder, der etwas besitzt, möchte gefragt werden, bevor man seine Dinge nutzt. Ich glaube, das ist klar. Das Gleiche gilt für Staaten, die Rechte an ihren Pflanzen und Tieren haben, die sich auf ihrem Hoheitsgebiet befinden.“

Nach den Regeln der "Internationalen Konvention für die Biologische Vielfalt" darf man nur dann genetische Ressourcen wie eine Pflanze aus einem anderen Land nutzen, wenn dafür die Zustimmung des Landes oder der lokalen Gemeinschaft vorliegt - zum Beispiel einer indigenen Gruppe. Und wenn jemand aus ihren Ressourcen dann ein Produkt entwickelt und verkauft - Medikamente, Kosmetik oder Chemikalien - dann sollen diese Menschen davon profitieren. Thomas Greiber überwacht diesen „Gerechten Vorteilsausgleich“: „Darunter kann man sich Zahlungen vorstellen, aber auch nicht-monetären Vorteilsausgleich. Das können Trainings sein, das kann Wissenschaftskooperation sein; Publikationen, die geteilt werden und so weiter.“

Doch ob diese Regelungen im Einzelfall eingehalten werden, und wer einen Vorteilausgleich erhalten muss, darüber gibt es immer wieder Streit. Auch im Dorf von Nomtunzi Api, im Hochland von Südafrika. Es ist das Jahr 2010. Und der Fall einer Heilpflanze aus Südafrika wird schon damals auch in Deutschland sehr bekannt. Dabei sieht die Pflanze, um die es geht, keineswegs wertvoll aus. Nomtunzi hat sie ausgegraben und hält jetzt eine verschrumpelte Wurzel in der Hand. „Das ist eine gute Wurzel, und wir haben noch andere sehr wertvolle.“

„Pelargonium sidoides“; verwandt mit Geranien, wie sie in Deutschland in vielen Blumenkästen wachsen. Das Kraut soll gegen Husten, Müdigkeit und andere Beschwerden helfen. Nomtunzi und ihre Nachbarn zeigen, wie sie Medizin aus der roten Wurzel machen. Eine von ihnen ist eine traditionelle Heilerin. Sie kocht die Mischung aus Pelargonien und anderen Kräutern in einem großen Topf über einem Feuer. Dann gießt sie die braune, bittere Flüssigkeit zum Filtern durch ein Handtuch -fertig. Wenn es nach Nomtunzi Api ginge, wären die Südafrikaner die einzigen, die so eine Medizin herstellen dürften.

Nach den Regeln der "Internationalen Konvention für die Biologische Vielfalt" darf man nur dann genetische Ressourcen wie eine Pflanze aus einem anderen Land nutzen, wenn dafür die Zustimmung des Landes oder der lokalen Gemeinschaft vorliegt - zum Beispiel einer indigenen Gruppe. Und wenn jemand aus ihren Ressourcen dann ein Produkt entwickelt und verkauft - Medikamente, Kosmetik oder Chemikalien - dann sollen diese Menschen davon profitieren. Thomas Greiber überwacht diesen „Gerechten Vorteilsausgleich“: „Darunter kann man sich Zahlungen vorstellen, aber auch nicht-monetären Vorteilsausgleich. Das können Trainings sein, das kann Wissenschaftskooperation sein; Publikationen, die geteilt werden und so weiter.“

Doch ob diese Regelungen im Einzelfall eingehalten werden, und wer einen Vorteilausgleich erhalten muss, darüber gibt es immer wieder Streit. Auch im Dorf von Nomtunzi Api, im Hochland von Südafrika. Es ist das Jahr 2010. Und der Fall einer Heilpflanze aus Südafrika wird schon damals auch in Deutschland sehr bekannt. Dabei sieht die Pflanze, um die es geht, keineswegs wertvoll aus. Nomtunzi hat sie ausgegraben und hält jetzt eine verschrumpelte Wurzel in der Hand. „Das ist eine gute Wurzel, und wir haben noch andere sehr wertvolle.“

„Pelargonium sidoides“; verwandt mit Geranien, wie sie in Deutschland in vielen Blumenkästen wachsen. Das Kraut soll gegen Husten, Müdigkeit und andere Beschwerden helfen. Nomtunzi und ihre Nachbarn zeigen, wie sie Medizin aus der roten Wurzel machen. Eine von ihnen ist eine traditionelle Heilerin. Sie kocht die Mischung aus Pelargonien und anderen Kräutern in einem großen Topf über einem Feuer. Dann gießt sie die braune, bittere Flüssigkeit zum Filtern durch ein Handtuch -fertig. Wenn es nach Nomtunzi Api ginge, wären die Südafrikaner die einzigen, die so eine Medizin herstellen dürften.

Doch auch in Deutschland werden die Pelargonien verarbeitet. Die deutsche Firma Schwabe kauft die Wurzeln aus Südafrika. Daraus macht sie das Medikament „Umckaloabo“. Über Jahre gibt es Streit darüber, ob die Firma die Regeln zum Vorteilsausgleich einhält oder nicht - mit sehr unterschiedlichen Ansichten. Thomas Greiber vom Bundesamt für Naturschutz sagt heute, am Ende sei beim Pelargonium der Vorteilsausgleich gelungen: Menschen hätten Arbeit gefunden, weil sie die Pflanze sammeln und an Schwabe verkaufen. Eine Highschool habe Geld bekommen, Kleinkinder eine bessere Gesundheitsversorgung. Der Konzern hat dazu eine Stiftung gegründet und gibt an, in den letzten 12 Jahren seien über fünf Millionen Euro in Projekte im südlichen Afrika geflossen. Wie groß in Relation dazu der Umsatz mit dem Medikament ist, will die Firma nicht sagen.

Ausgleichszahlungen auch für lukrative Gen-Sequenzen?

Der Vorteilsausgleich soll für Länder mit großer Artenvielfalt einen Anreiz schaffen, die Natur zu erhalten. Doch bisher funktioniert diese Idee nicht gut: Das Verfahren ist zu kompliziert, die Bürokratie zu groß, die Vorteile für die Ursprungsländer zu klein. Der Mechanismus ist reformbedürftig. Und seit einigen Jahren kommt ein neues Problem dazu: Für viele Forschungszwecke - zum Beispiel zur Entwicklung von Medikamenten - braucht man heute nicht mehr Pflanzen, Pilze oder Mikroorganismen. Es reicht ihr genetischer Code. Von vielen Arten steht der längst in Datenbanken - so dass jeder ihn nutzen kann; ganz ohne Vorteilsausgleich.

Das stört viele Länder. Sie fordern, dass sie auch dafür Geld bekommen. Suhel al Janabi, der als Berater auf den gerechten Vorteilsausgleich spezialisiert ist, ist seit vielen Jahren bei kleinen und großen UN-Beratungen zu diesem Thema dabei: „Generell wird die Forderung nach einem Vorteilsausgleich für digitale Gensequenz-Information von allen Entwicklungsländern getragen. Allen Entwicklungs- und Schwellenländern, vor allen Dingen den mega-diversen Ländern wie Brasilien, Indien, Südafrika und dergleichen, die auch eine gewisse Infrastruktur in dem Bereich Sequenzierung schon haben, aber auf der anderen Seite sehen, dass sie natürlich dem Norden ganz übel hinterherhinken.“

Suhel al Janabi geht davon aus, dass dieser Streit um die sogenannten „Digitalen Sequenzinformationen“ und die Zahlungen dafür eine entscheidende Rolle bei der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal spielen wird. Doch besser als Geld zu zahlen, sei sowieso etwas anderes: „Die Vision geht in die Richtung ‚Bottom up‘, also dass der globale Süden mehr und mehr in die Lage versetzt wird, selber Produkte zu entwickeln, Rohmaterialien, Ingredienzien für Fertigprodukte selber zu entwickeln. Dazu braucht es natürlich die entsprechenden Kapazitäten vor Ort.“

Also Infrastruktur, Technik, Menschen mit dem entsprechenden Wissen. „Die Vision geht in diese Richtung., die Kapazitäten in den Ländern aufzubauen. Wir sehen, dass es funktionieren kann.“ Zum Beispiel bei Produkten wie Ölen aus Früchten der Baobab-Bäume. Sie stammen aus Regenwäldern, würden jetzt schon vor Ort weiterverarbeitet und als hochwertiges Produkt exportiert. So würde der Gewinn gerechter verteilt und die Länder, die ihre Artenvielfalt erhalten, könnten besser von ihr profitieren.

Das stört viele Länder. Sie fordern, dass sie auch dafür Geld bekommen. Suhel al Janabi, der als Berater auf den gerechten Vorteilsausgleich spezialisiert ist, ist seit vielen Jahren bei kleinen und großen UN-Beratungen zu diesem Thema dabei: „Generell wird die Forderung nach einem Vorteilsausgleich für digitale Gensequenz-Information von allen Entwicklungsländern getragen. Allen Entwicklungs- und Schwellenländern, vor allen Dingen den mega-diversen Ländern wie Brasilien, Indien, Südafrika und dergleichen, die auch eine gewisse Infrastruktur in dem Bereich Sequenzierung schon haben, aber auf der anderen Seite sehen, dass sie natürlich dem Norden ganz übel hinterherhinken.“

Suhel al Janabi geht davon aus, dass dieser Streit um die sogenannten „Digitalen Sequenzinformationen“ und die Zahlungen dafür eine entscheidende Rolle bei der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal spielen wird. Doch besser als Geld zu zahlen, sei sowieso etwas anderes: „Die Vision geht in die Richtung ‚Bottom up‘, also dass der globale Süden mehr und mehr in die Lage versetzt wird, selber Produkte zu entwickeln, Rohmaterialien, Ingredienzien für Fertigprodukte selber zu entwickeln. Dazu braucht es natürlich die entsprechenden Kapazitäten vor Ort.“

Also Infrastruktur, Technik, Menschen mit dem entsprechenden Wissen. „Die Vision geht in diese Richtung., die Kapazitäten in den Ländern aufzubauen. Wir sehen, dass es funktionieren kann.“ Zum Beispiel bei Produkten wie Ölen aus Früchten der Baobab-Bäume. Sie stammen aus Regenwäldern, würden jetzt schon vor Ort weiterverarbeitet und als hochwertiges Produkt exportiert. So würde der Gewinn gerechter verteilt und die Länder, die ihre Artenvielfalt erhalten, könnten besser von ihr profitieren.

Welt-Biodiversitätsrat in Bonn liefert Vorlagen für die Politik

Und auch die Forschung will in Zukunft noch mehr dafür tun, dass der Naturschutz gerechter wird. Bonn, 2022: Expertise aus der ganzen Welt ist hier, zum Treffen des „Welt-Biodiversitätsrates“. Dieser Rat stellt das Wissen zur Artenvielfalt zusammen und ist für Forschende eine Art „Naturschutz-Olymp“, wo viele gerne dabei wären. Drinnen beginnt gerade das Programm des Eröffnungstages. Und im Wind vor dem Konferenzzentrum steht – frierend – Esther. „Ja, ich bin zum allerersten Mal in Europa. Es ist schön, eine ganz eigene Erfahrung – die Häuser, die Straßen; alles ist so ganz anders. Es ist schön hier zu sein.“

Esther hat es geschafft, für ein Netzwerk von Nachwuchsforschenden hierher zu kommen - trotz großer Schwierigkeiten, das zu finanzieren und überhaupt ein Visum zu bekommen. Aber jetzt kann Esther bei den Sitzungen dabei sein. Und vor allem Kontakte knüpfen. Das ist wichtig, weil sie weiter forschen will. Und irgendwann könnte sie vielleicht sogar Delegierte hier sein. „Ich hoffe jetzt mal, die Delegierten aus meinem Land zu treffen; aber ganz ehrlich- es wäre großartig, Nigeria in der Zukunft tatsächlich zu vertreten.“

Auf dem Podium erklärt gerade eine Gruppe von Indigenen, wie sehr die Natur mit ihrem Leben und ihrer Spiritualität verwoben ist. Florence Daguitan, eine kleine, ältere Frau, ist von den Philippinen hergekommen. „Ich möchte betonen, dass wilde Arten einen Teil unserer Nahrung darstellen, unserer Medizin. Und sie spielen eine große Rolle in unserer Spiritualität – kurzum, für unser Wohlbefinden.“

In Bonn wird auch ein offizieller Bericht veröffentlicht, an dem indigene und lokale Gruppen mitgearbeitet haben. Ihr Wissen soll helfen, die Natur nachhaltiger zu nutzen – vom Reisanbau bis zur Herstellung von Wolle. Oder anderes formuliert: ihr Umgang mit der Natur soll Vorbild sein. Das ist ein wichtiger Schritt. Denn die Berichte des Weltbiodiversitätsrates gehen direkt an Politiker weltweit. Sie dienen als Grundlage, wenn sie entscheiden, wie Natur geschützt werden soll.

Einer, der an diesem Bericht mitgearbeitet hat und ihn in Bonn vorstellt, ist der Kanadier Jake Rice. Der Forscher, der sein Leben lang mit Fischern zusammengearbeitet hat und so überzeugt davon ist, dass die Wissenschaft von ihnen lernen muss: „Die Zukunft dieses Planeten hängt vom Schutz und der Förderung der Vielfalt der Arten in der Natur ab, aber gleichermaßen auch vom Schutz und der Förderung der kulturellen Vielfalt der Menschheit.“

Esther hat es geschafft, für ein Netzwerk von Nachwuchsforschenden hierher zu kommen - trotz großer Schwierigkeiten, das zu finanzieren und überhaupt ein Visum zu bekommen. Aber jetzt kann Esther bei den Sitzungen dabei sein. Und vor allem Kontakte knüpfen. Das ist wichtig, weil sie weiter forschen will. Und irgendwann könnte sie vielleicht sogar Delegierte hier sein. „Ich hoffe jetzt mal, die Delegierten aus meinem Land zu treffen; aber ganz ehrlich- es wäre großartig, Nigeria in der Zukunft tatsächlich zu vertreten.“

Auf dem Podium erklärt gerade eine Gruppe von Indigenen, wie sehr die Natur mit ihrem Leben und ihrer Spiritualität verwoben ist. Florence Daguitan, eine kleine, ältere Frau, ist von den Philippinen hergekommen. „Ich möchte betonen, dass wilde Arten einen Teil unserer Nahrung darstellen, unserer Medizin. Und sie spielen eine große Rolle in unserer Spiritualität – kurzum, für unser Wohlbefinden.“

In Bonn wird auch ein offizieller Bericht veröffentlicht, an dem indigene und lokale Gruppen mitgearbeitet haben. Ihr Wissen soll helfen, die Natur nachhaltiger zu nutzen – vom Reisanbau bis zur Herstellung von Wolle. Oder anderes formuliert: ihr Umgang mit der Natur soll Vorbild sein. Das ist ein wichtiger Schritt. Denn die Berichte des Weltbiodiversitätsrates gehen direkt an Politiker weltweit. Sie dienen als Grundlage, wenn sie entscheiden, wie Natur geschützt werden soll.

Einer, der an diesem Bericht mitgearbeitet hat und ihn in Bonn vorstellt, ist der Kanadier Jake Rice. Der Forscher, der sein Leben lang mit Fischern zusammengearbeitet hat und so überzeugt davon ist, dass die Wissenschaft von ihnen lernen muss: „Die Zukunft dieses Planeten hängt vom Schutz und der Förderung der Vielfalt der Arten in der Natur ab, aber gleichermaßen auch vom Schutz und der Förderung der kulturellen Vielfalt der Menschheit.“