So lässt sich ganz grob das Forschungsergebnis zusammenfassen, zu dem Jouni Kainulainen vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie und seine Kollegen gekommen sind.

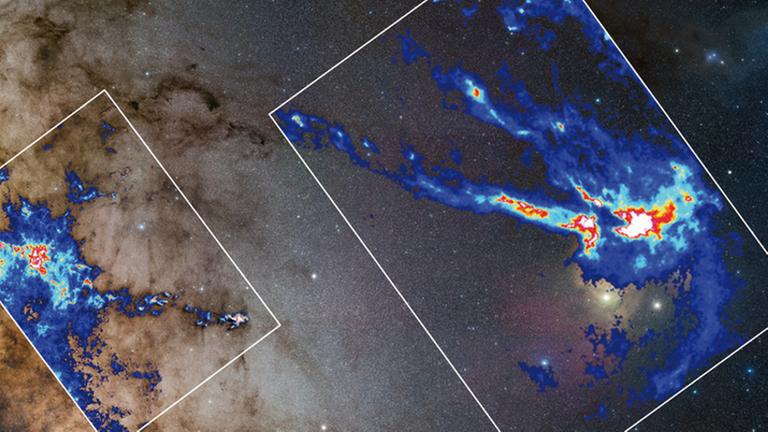

Das Forscherteam hat mit einer Art Röntgenuntersuchung die Materieverteilung in sechzehn Gaswolken ermittelt, in denen gerade Sterne entstehen. Statt Röntgenlicht kam allerdings Infrarotstrahlung zum Einsatz.

Durchquert das Licht von Sternen im Hintergrund eine Gaswolke, so wird es stark gedämpft. Die Astronomen haben bei den verschiedenen Wolken das Licht tausender Sterne untersucht und aus seiner Dämpfung rekonstruiert, wo in der Wolke wie viel Materie vorkommt.

Dann haben sie in den Wolken, die nah genug waren, um junge Sterne zu beobachten, die Anzahl der gerade entstandenen Sterne bestimmt.

Es stellte sich heraus, dass das Gas dann anfängt, sich zu Sternen zu verklumpen, wenn es mindestens 5000 Wasserstoffteilchen pro Kubikzentimeter enthält. Diese Schwelle ist geringer als die Theorien bisher vermuten ließen.

Mit dem ALMA-Teleskop in Chile lassen sich künftig viele Gaswolken durchleuchten. Dann lässt sich besser abschätzen, wo in der Milchstraße wie viele Sterne entstehen.

Die Astronomen wollen endlich der völlig rätselhaften Massenverteilung junger Sterne auf die Schliche kommen: also wie viele schwere und leichte Sterne sich aus einer großen Gaswolke bilden.