Tesla-Besitzer verkünden immer wieder, zukünftig kein Modell der Marke mehr erwerben zu wollen, in der Türkei rufen Anhänger eines inhaftierten Oppositionspolitikers dazu auf, nicht einkaufen zu gehen – als Druckmittel. Insgesamt nimmt die Anzahl der Konsum-Boykotte zu. Doch nicht jeder Aufruf zum Kaufverzicht zeigt Wirkung. Welche Zutaten braucht es also für einen funktionierenden Boykott?

Das Geheimnis erfolgreicher Boykotte

In den Augen von Marketing-Professor Christoph Hoffmann müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Boykott Aussichten auf Erfolg hat. Nötig sei:

- die persönliche Betroffenheit oder Verbundenheit der Konsumenten mit einem Thema

- eine emotionale oder moralische Aufladung, zum Beispiel, wenn es um Kinderarbeit geht, sowie

- eine gute Planung und Organisation, etwa durch Aktivisten im Hintergrund.

Der Fall Tesla

Viele ehemalige Fans des E-Auto-Herstellers sind mittlerweile im Käuferstreik – wegen Elon Musks Nähe zu US-Präsident Trump, aber auch wegen seiner Wahlempfehlung für die AfD.

Auch Marketing-Fachmann Hoffmann spricht von einem Boykott: „Konsumierende aus verschiedenen Ländern beteiligen sich. Der Umsatz bricht ein. Der Aktienkurs ist teilweise in Reaktion darauf auch eingebrochen. Es wird über die Verkaufszahlen versucht, Druck auf das Unternehmen auszuüben. Insofern würde ich das definitiv als Boykott bezeichnen.“

Der Fall Tesla ist laut Hoffmann allerdings eher ungewöhnlich. Denn Autos seien langlebige Güter, die man nicht so schnell anschaffe oder wieder verkaufe. Hoffmann: "Insofern sieht man bei Automobilen grundsätzlich die Boykottbeteiligung nicht so schnell wie beispielsweise bei Lebensmitteln oder anderen Produkten."

Das zeigt auch der Diesel-Skandal bei VW. Im Jahr 2015 gab der Konzern zu, Abgaswerte manipuliert zu haben. Der Vorfall hat Volkswagen zwar in eine Krise gestürzt, aber der Marke nicht unbedingt nachhaltig geschadet.

Shell und die Brent Spar: Empörung um geplante Umweltsünden

Im Jahr 1995 machten viele Autofahrerinnen und -fahrer plötzlich einen großen Bogen um Shell-Tankstellen. Der Grund: Der Konzern wollte die Brent Spar – eine ausgediente Ölplattform – einfach im Atlantik versenken. Um das zu verhindern, besetzte Greenpeace die Plattform gleich mehrmals.

Greenpeace gegen Shell, David gegen Goliath – eine Geschichte, die medial gerne erzählt wird. Die klare und einfache Botschaft dahinter: Das Meer ist keine Müllkippe.

Und die Botschaft wirkte: Es gab so gut wie keine Organisation, keine politische Partei, die bei dem Protest nicht mitging.

Dafür, dass der Shell-Boykott eine so starke Wirkung hatte, sieht Greenpeace-Aktivist Christian Bussau einen bestimmten Grund. „Ich glaube, dass hier tatsächlich Bilder entstanden sind, die einen hohen Sensationswert hatten. Diese Bilder gingen über die Fernsehkanäle, rund um die Uhr, bei jeder Hauptnachricht“, sagte er im Jahr 2003 in einem Deutschlandfunk-Feature.

Letztendlich wurde die Versenkung der Bohrinsel im Meer komplett abgesagt und die Brent Spar stattdessen an Land entsorgt.

Der Fall Shell gilt als Paradebeispiel für einen erfolgreichen Konsumentenboykott: Der Schaden ist messbar, das Unternehmen ändert sein Verhalten. 1998 wurde das Versenken von Ölplattformen im Meer sogar vollständig verboten.

Nestlé und die Babynahrung

Der Historiker Benjamin Möckel hat sich mit vielen Boykottbewegungen der vergangenen Jahrzehnte beschäftigt. Wenn er an den Fall Nestlé denkt, ist er überzeugt: „Es gibt kein weiteres Beispiel, wo sich ein Unternehmen nochmal so unklug verhält.“

Was war passiert?

In den 70er-Jahren machte der Schweizer Lebensmittelkonzern gute Geschäfte mit industriell gefertigtem Milchpulver für Babys. Der Umsatz des Lebensmittelmultis brummte in den Industriestaaten, aber auch in vielen Entwicklungsländern, was schon lange für Kritik sorgte.

In einer Broschüre mit dem Titel „The Baby Killer“ stellten Wissenschaftler industriell hergestelltes Milchpulver für Babys in einen direkten Zusammenhang mit Unterernährung und einer hohen Kindersterblichkeit in vielen Regionen Afrikas.

Die Schweizer Arbeitsgruppe „Dritte Welt“ wurde noch deutlicher und nannte den Konzern beim Namen. Dann zog wiederum Nestlé vor Gericht. Nach Ansicht von Historiker Möckel war dieser Schritt ein Fehler. Mehr noch: ein PR-Desaster.

Möckel: „Es kommt zwar zu einer Verurteilung mit einer geringen Geldstrafe, die sich aber allein auf den Titel der Broschüre bezieht, während die inhaltlichen Aussagen der Broschüre vor Gericht eigentlich relativ offen als wahr und gerechtfertigt bezeichnet werden.“ Die Verleumdungsklage sollte Nestlé lange nachhängen, sagt der Wissenschaftler.

Es kam zu einer der größten Boykott-Aktionen von Verbrauchern überhaupt: Konsumenten in Europa und Nordamerika ließen nicht nur das Milchpulver, sondern auch nahezu alle anderen Produkte aus dem Nestlé-Imperium links liegen.

Doch warum war der Nestlé-Boykott so erfolgreich? Einerseits wegen strategisch unklugen Verhaltens des Unternehmens selbst, wie Möckel betont. Der Konzern habe sich selbst zur Zielscheibe gemacht und den Fall ungewollt in die Öffentlichkeit katapultiert – nicht zuletzt durch den Gerichtsprozess.

Eine weitere Ursache sieht der Wissenschaftler in dem hochsensiblen verknüpften Thema: Stillen oder nicht stillen? Die emotionalisierende Kraft von Kindern sei ein Grund für den Erfolg des Protests. Verstärkend kam hinzu, dass die Konsumenten so viele Nestlé-Produkte boykottierten.

Warum Konsum-Boykotte heute schwerer funktionieren

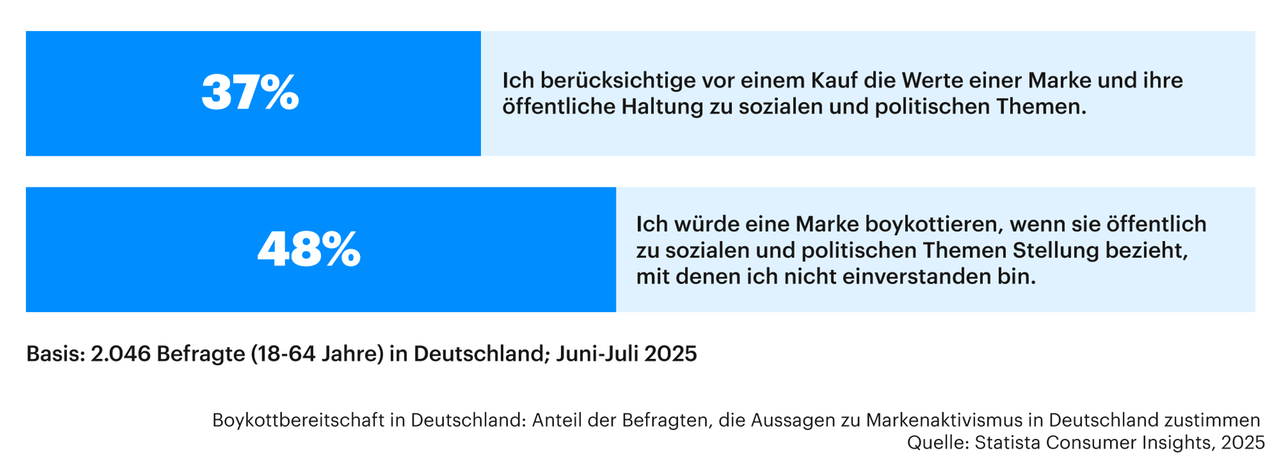

Dank Social Media ist es heute einfacher, Menschen zu erreichen und Wissen zu teilen. Dennoch laufen viele Boykott-Aufrufe mittlerweile ins Leere. Das hat mehrere Gründe:

Überangebot an Boykott-Aktionen: Mehr Appelle zum Konsumverzicht verringern deren Wirksamkeit, weiß Marketing-Professor Christoph Hoffmann: „Denn je mehr Boykottaufrufe es gibt, desto mehr verunsichert bin ich als Verbraucherin oder Verbraucher, bei welchem Boykott ich mich beteiligen sollte.”

Mehr proaktives Krisenmanagement in Unternehmen: Einige Unternehmen haben aus der Geschichte gelernt – und wollen Fälle wie die von Shell oder Nestlé in ihren eigenen Häusern um jeden Preis verhindern. Diese Firmen haben ihre Unternehmenspolitik angepasst und achteten darauf, sich nicht moralisch verwerflich zu verhalten, so Hoffmann. Die soziale Verantwortung ("Corporate Social Responsibility") spielt bei den Unternehmen eine größere Rolle, manche würden mit NGOs zusammenarbeiten.

Konsum ist heute sehr einfach möglich: Damit ein Aufruf zum Boykott eines bestimmten Produkts wirklich funktioniert, sollte das Ziel dahinter sehr überzeugend und klar formuliert sein. Denn irgendwann werden viele Konsumentinnen und Konsumenten salopp gesagt doch wieder schwach – und bestellen zum Beispiel bei ihrem gewohnten Versandhändler. Bequemlichkeit siegt.

Wie Boykottaufrufe politisch missbraucht wurden

Dass Konsum-Boykotte auch eine sehr dunkle Seite haben können, zeigt ein Blick in die Geschichte. Das NS-Regime rief vielfach dazu auf, jüdische Geschäfte zu meiden, aber auch Arztpraxen, Banken und Kanzleien.

Historiker Benjamin Möckel verweist darauf, dass antisemitische Boykottkampagnen nicht erst seit der Machtergreifung der Nazis stattgefunden haben.

„Schon die Warenhausdebatten des späten 19. Jahrhunderts sind ganz klar antisemitisch grundiert und beeinflusst. Es gibt in den 1920er-Jahren schon zahlreiche anti-jüdische Boykotte, oft von den Nationalsozialisten initiiert, aber keineswegs nur von diesen. Und das kulminiert gewissermaßen in dem Boykottaufruf vom April 1933.“

Audiobeitrag: Eva Bahner und Sandra Pfister; Online-Text: Jan-Martin Altgeld