Ihre Geschichte, wie Nell Leyshon sie erzählt, setzt ein im Jahr 1573 irgendwo auf dem englischen Land. Die Elf-, vielleicht Zwölfjährige weiß nur zu gut über ihre ländliche Welt Bescheid. Diese ist begrenzt, dreckig und brutal. Das Mädchen kennt nichts außerhalb eines engen landschaftlichen und geistigen Raums:

"ich schau in andere richtung und seh unsere sechs viertelmorgen land seh kuh auf hausfeld seh schaf auf langfeld seh bäume mit obst hinter haus seh meine ganze welt was gemacht ist aus bäumen tieren vögeln erde himmel kann form von haus sehen seh reetdach seh kamin und ich weiß was da in meinem haus ist da ist mutter da ist vater da ist bruder"

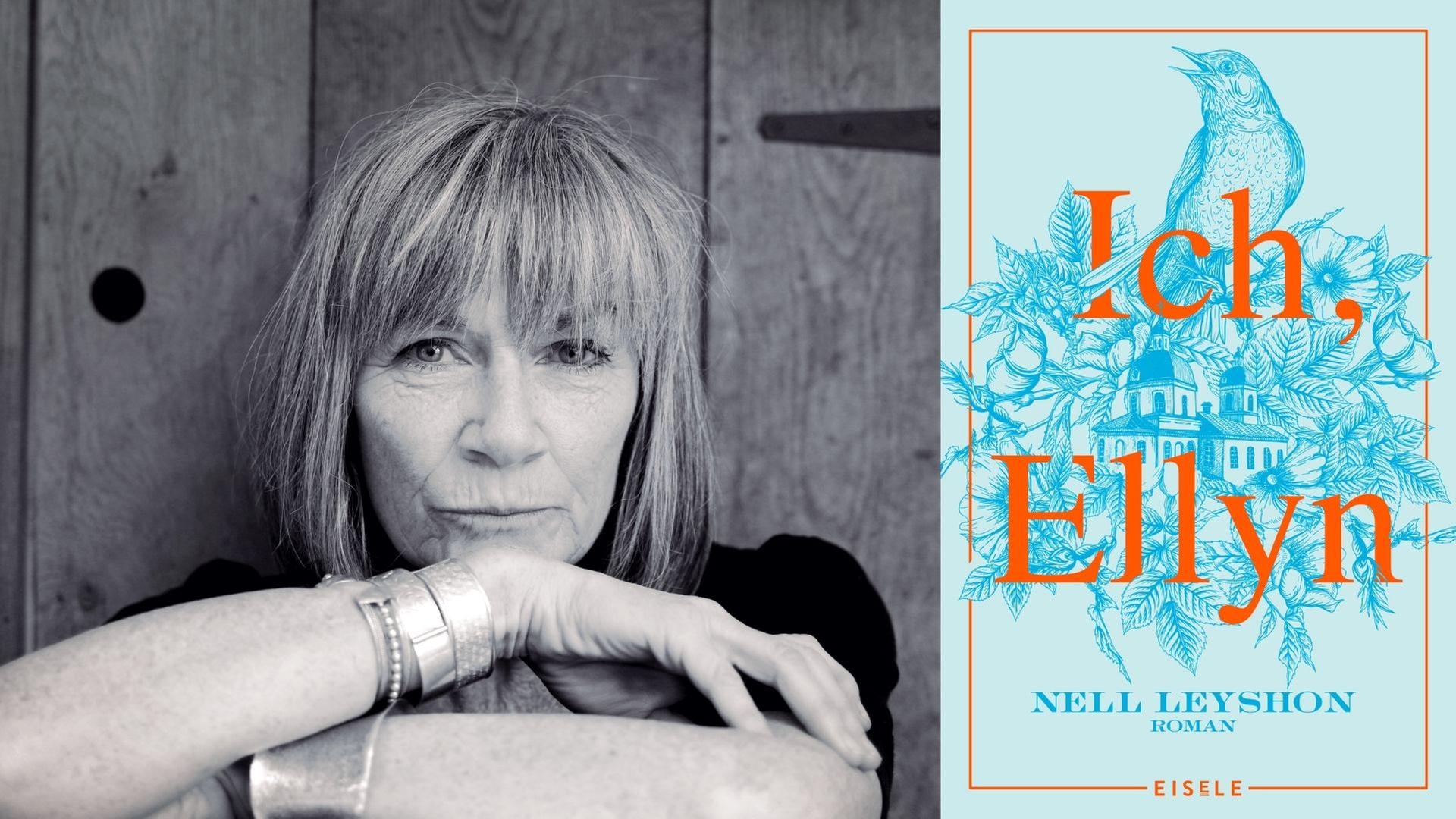

In "Ich, Ellyn", das im englischen Original etwas nüchterner "The Singing School" heißt, sind wir als Leser unmittelbar an Ellyns Perspektive und Sprache gebunden. Es gibt in diesem Roman kein Außen, nur das Innen dieser jungen Person, die in ärmlichsten Verhältnissen aufwächst. Sie ist rundherum isoliert – sozial, emotional und kulturell. Ellyns Vater ist seit einem Unfall bettlägerig, die Mutter hart und bitter geworden vom ständigen Überlebenskampf. Und ihr Bruder Tomas verprügelt sie regelmäßig und lässt sie wissen, wer der sogenannte Herr im Hause ist.

Schwesterliche Solidarität

Die Geburt der Schwester Agnes durchbricht die karge Routine:

"mutter schlägt wolldecke zurück sie zeigt mir was da ist und ich seh ein baby was zwei geballte fäuste hat ich seh ein baby was nabelschnur noch auf bauch hat was spalte zwischen den beinen hat ich seh dich meine schwester"

Die schwesterliche Solidarität, die sich bei ihr einstellt, ist die treibende Kraft, um aus dem Trott der Armut und Kleingeistigkeit auszubrechen. Die Gelegenheit, die etablierte Ordnung in Frage zu stellen, bietet sich zufällig kurz nach Agnes' Geburt. Ellyn ist eine talentierte Sängerin, ihre Stimme hell und klar. Sie verinnerlicht Melodien intuitiv und beeindruckt mit ihrem Können zwei Männer, die ihr auf einer Landstraße begegnen.

"ich dreh ihnen meinen rücken zu ich mach brust auf mach mund auf und das lied fängt an zu kommen was ich gehört hab und ich krieg wieder dieses fühlen und ich sing und als ich fertig bin hör ich auf ich dreh mich um zum schauen"

Ein Mädchen, das gut singen kann, ist freilich weniger wert als ein Junge, der gut singen kann. Das erfährt Ellyn, als ihr die Aufnahme in die Singschule in der nächstgelegenen Stadt verwehrt wird. So reift in ihr ein Plan der Verleugnung und Maskerade. Sie schneidet ihr Haar ab, stellt sich dem Leiter der Singschule als John Pitcher vor und wird sodann als Chorknabe aufgenommen.

"es ist gleichertag und ich bin immer noch angefüllt mit fühlen von singen und ich bin immer noch mit kopf voll denken über was ich lernen muss und wie ich das alles aufholen soll"

Neue stereotype Rollen

Bemerkenswert ist, dass das Mädchen auf ihrem Bildungs- und Kampfesweg zwar die Unterdrückung hinter sich lässt – stellvertretend für alle Frauen, unter anderem für ihre Schwester und Mutter. Sie lernt lesen und schreiben; sie lernt sich selbst wertzuschätzen und zur Wehr zu setzen. Kurzum: Sie lernt "Ich" zu sagen. Zugleich führt dieser emanzipative Aufbruch in die nächste Enge:

"Ich bin eine Landschaft, eine Welt. Und ich weiß, dass im Inneren meiner Spalte noch mehr ist – da ist noch eine andere verborgene Welt. Und ohne diese Welt gibt es keine Welt."

Ellyn trägt in sich – wie es an anderer Stelle quasi identisch heißt – "eine ganze Welt, da ist die ganze Welt drin, denn ohne sie sind wir nichts". Die Frau wird zur mythischen Lebensspenderin idealisiert: Erst als Gebärende, als Gebende und Schenkende findet sie zu ihrer Kraft und angestammten Rolle.

Gelungene Übertragung ins Deutsche

Glücklicherweise kommt diese stereotype Charakterisierung des Weiblichen nur kurz am Ende vor. Abgesehen davon ist "Ich, Ellyn" ein mitreißendes Buch. Die Welt aus Kinderaugen, zu einer Zeit, als Kinder nichts anderes waren als kleine Erwachsene – hier tritt sie einem plastisch vor Augen. Wibke Kuhn gelingt es auch in der deutschen Übersetzung, zuerst die Einfältigkeit, dann das Mündigwerden von Ellyn aka John sprachlich einzufangen.

Freilich sind die Kosten von Leyshons hyperperspektivischer Erzählung hier und da nicht zu unterschätzen. Über einen Satz wie "Ich lasse mein eigenes Ich mein eigenes Ich sein" stolpert man, weil er keinem ungebildeten Kind am Ausgang des Mittelalters so in den Sinn gekommen wäre. Hinter dem Vorhang der historischen Authentizität lässt sich die humanistische und individualistische Haltung der Autorin erkennen. Aber die moderne Agenda hinter dem Text ist über weite Strecken klug und organisch verwoben mit der Selbstaussprache Ellyns. Sie wird in Nell Leyshsons sprachlich mitreißendem Roman "Ich, Ellyn" vom Mädchen zum Jungen, dann zur Frau, vom wehrlosen zum wehrhaften Menschen.

Nell Leyshon: "Ich, Ellyn"

Aus dem Englischen von Wibke Kuhn

Eisele Verlag, München

224 Seiten, 22 Euro

Aus dem Englischen von Wibke Kuhn

Eisele Verlag, München

224 Seiten, 22 Euro