Was für ein Koloss! Fünf Bände und rund 1.600 Seiten umfasst Andrea Giovenes „Autobiographie des Giuliano di Sansevero“, hinter der sich die Schilderung seiner eigenen nomadischen Existenz zwischen Süditalien, Mailand, Ferrara, Rom, Paris, London, Griechenland und Deutschland verbirgt. Nach dem Modell konzentrischer Kreise umspielt Giovene im ersten Teil die Kindheit und Jugend seines halb authentischen, halb fiktiven Alter Egos. Elegant und leicht wie eine Feder schwingt sich der Übersetzer Moshe Kahn auf die Satzkaskaden des geheimnisvollen Schriftstellers ein und modelliert eine Stimme, die bildungsgesättigt aus vergangenen Jahrhunderten herüber zu schallen scheint. Selbstverständlich beginnt das adlige Dasein von Giovenes Helden und Ich-Erzähler Giuliano mit einem Stammbaum. Weit hinten in den schummerigen Zimmerfluchten des Familiensitzes hängt ein riesiges Gemälde, auf dem ein enormes, verzweigtes Gewächs voller Namen zu erkennen ist.

Eine verblasste Ahnentafel

„Der Ausflug in den dritten Salon, zu dem ich gelegentlich meine kleine Schwester Checchina verleitete, die kaum sechs Jahre alt war, wohingegen ich noch nicht ganz neun war, gehörte zu den großen Mysterien unserer Kindheit. Zwischen uns herrschte Omertà, jene absolute Verschwiegenheit, welche immer mit dem Geist der Rebellion einhergeht. Und im Ritus des nicht nur körperlichen Erkletterns des Baums offenbarte sich eine freche, unverschämte Geisteshaltung. Aufgrund unserer kleinen Körpermaße konnten wir gerade einmal die ersten beiden oder die dritten Fangarme dieses finsteren und weitschweifigen Monuments klar erkennen, das uns in diesem Aquarienlicht wie vom Grund eines gesunkenen Schiffs den biblischen Namen des Ahnherrn vorsetzte: „Gedeone“, Gideon, gemeinsam mit einem ebenso märchenhaften Datum '1002'.“

Die über 900 Jahre umfassende Genealogie bedeutet in einer adligen Dynastie nicht nur Legitimation, sondern auch Verpflichtung. Selbst im frühen 20. Jahrhundert, als Andrea Giovenes Fünfteiler mit dem Band „Ein junger Herr aus Neapel“ einsetzt, herrscht ein striktes Patriarchat, und wer sich den Plänen des jeweiligen Oberhauptes widersetzt, verliert zwangsläufig alle Privilegien. Dass Giuliano und seine Schwester nicht in Bewunderung vor der Ahnentafel erstarren, sondern sie zum Ziel ihrer respektlosen Spiele machen, deutet bereits auf die erste Pointe dieses Lebensromans hin: Giovenes Held wird, genau wie er selbst es tat, am Ende des ersten Buches seiner Sippe den Rücken kehren. Auf der gammeligen Leinwand verlieren sich die oberen Verästelungen des Baumes, wo er verzeichnet werden würde, ohnehin im Nichts. Außerdem weiß der gewitzte Junge von seinem Onkel, dass die unermesslichen Besitztümer binnen kurzer Zeit von seinen Urgroßeltern und Großeltern verprasst wurden.

Erst Giulianos Vater Gian Luigi nahm die Geschicke der Familie in die Hand und ergriff, vollkommen unüblich für einen Adligen, einen Beruf. Als ausgezeichneter Ingenieur und Bauunternehmer bewerkstelligte er nach der dramatischen Choleraseuche von 1884 das sogenannte „sventramento“ von Neapel, die Entkernung der lichtlosen Innenstadt. Gian Luigi taucht zunächst als Lichtgestalt der Kindheit auf. Nicht nur die vielköpfige Verwandtschaft preist den Mut des tatkräftigen Mannes, auch Giuliano selbst erlebt ihn so, als bei einem Feuerwerk das Pferd mit Frau und Sohn durchgeht.

„'Halt dich fest, Annina!', rief mein Vater mit seiner gewaltigen Stimme. Meine Mutter schloss mich eng in ihre Arme, während die Kalesche dahinwirbelte, gefolgt von Schreien. Ich hatte überhaupt keine Angst, ich sah fasziniert, wie die Hindernisse an uns vorüberflogen, von denen selbst das einfachste uns in Stücke hätte reißen können. Doch Gian Luigi stand aufrecht da, seine Arme lagen eng an, seine Hände waren von den Zügeln umwickelt, er kämpfte gegen das Pferd an, und das so furios, dass ihm herrliche Flammen aus den Augen schossen. In diesem Augenblick, mit den Haaren und dem Bart im Wind, erschien er mir wie ein antiker Gott.“

Larvenhafte Ahnen

Im Haus herrscht eine bizarre Mischung aus strenger Etikette und kompletter Vernachlässigung. Der Kontakt zu den Eltern ist spärlich, ebenso zu den älteren Geschwistern; um die alltäglichen Bedürfnisse der kleineren Kinder kümmern sich die Dienstboten, nur auf Verwandtschaftsbesuche muss der Junge seine Mutter begleiten. Annina stammt aus einer ebenso traditionsreichen, aber verarmten Familie wie der Vater und erreichte erst durch ihren Ehemann die ihr gebührende gesellschaftliche Stellung mit entsprechender materieller Ausstattung. Anninas darbenden Geschwister spekulieren auf das Testament der Erbtante Eudosia, die einem Quartett hochbetagter Ahnen vorsteht.

„Und die Verwandten, von denen der eine blind, der andere gelähmt, der dritte fettleibig war, lagen dort, ohne sich zu bewegen, und das über Tage, Monate und Jahre, verschlossen in einer feierlichen, furchterregenden Stille, die nur gelegentlich vom heiseren Gekreisch des Papageis Cocò unterbrochen wurde.“

Fest in der italienischen Erzähltradition und der geschliffenen prosa d’arte, der Kunstprosa, verankert, glänzt der 1904 geborene Andrea Giovene im ersten Band seines Werkes vor allem mit Beschreibungen, auch wenn er manchmal, wie hier, auf erfrischende Weise ins Fach des Komischen wechselt. Die Alten, denen die Mutter etwas ins Ohr brüllt, wirken wie Mumien; sie sind nur noch Platzhalter einer sozialen Rolle, die sich längst überlebt hat. Damit wird die Szene zu einer Allegorie für die Haltung des bourbonischen Adels kurz vor dem Ersten Weltkrieg: passiv, dem ancien regime verhaftet, politisch nicht mit dem damals noch jungen Italien identifiziert, und längst mehr tot als lebendig. Der Begegnung mit den Greisen steht die Schilderung der heruntergekommenen Küche des Hauses voran, die eine augenzwinkernde Replik auf Ippolito Nievos prächtige Küchenszene in seinem mitreißenden Roman „Bekenntnisse eines Italieners“ von 1867 ist.

Die beinahe genau hundert Jahre zuvor erschienene Bildungsgeschichte eines jungen Mannes über die Wirren der nationalen Einigung zählt zu den herausragenden Werken der italienischen Literatur und ist das unerreichte Referenzmodell Giovenes. Der Neapolitaner versteht sich ebenso wie Nievo auf tiefenscharfe Vignetten, Porträtstudien und ätzende Sittenbilder, aber die erzählerische Verve Nievos entfaltet er zumindest im ersten Band seiner „Autobiographie des Giuliano di Sansevero“ nicht. Die fünf Kapitel, die vom verwinkelten Palazzo der Kindheit in ein strenges Klosterinternat und zurück nach Neapel auf ein vom Vater gebautes, bombastisches Anwesen führen, sind eher Tableaus und vom Charakter statuarisch. Das liegt auch an zahlreichen essayistischen Passagen.

Erinnern als Licht

„Leonardo lehrte uns zwar, 'wie eine Fortuna gemalt' werden müsse, sagte uns aber nicht, in welcher Weise die Erinnerung darzustellen wäre. Vielleicht ist sie eine Kugel aus transparenter Materie wie etwa Kristall, doch lebendig in jedem ihrer Moleküle und mit jedem von ihnen in der Lage, sich unter dem Antrieb einer ihr innewohnenden, geheimnisvollen Energie zu entfachen und auf etwas hinzuweisen, ähnlich der, die das Leben in uns schürt.“

Erinnern sei Licht, stellt Giovene fest, und ähnlich ornamental, wie er den Prozess des Erinnerns beschreibt, mit syntaktischen Variationen und Engführungen, verfährt er auch in der narrativen Gesamtgestaltung des ersten Teils der „Autobiographie des Giuliano di Sansevero“. Obwohl es den roten Faden seiner Lebensgeschichte gibt, der im zweiten Band an Spannkraft gewinnt, herrscht hier ein flächiges Erzählen vor. Immer wieder geht es um rationale Rekonstruktionen, nie – und das ist der große Unterschied zu Marcel Proust und seiner „Suche nach der verlorenen Zeit“ – um unbewusste Momente, die ineinander schießen und Zeitschleusen öffnen.

Obwohl in der deutschen Ausgabe die Genrebezeichnung „Roman“ sowie der Untertitel „Ein junger Herr aus Neapel“ hinzugefügt ist, was beides in der italienischen Originalausgabe von 1966 fehlt, fühlt man sich vor allem an die Klassiker der Memoirenliteratur erinnert: Von Giambattista Vico bis zu Kardinal von Retz, La Rochefoucauld, Saint-Simon und Casanova hat der äußerst belesene Journalist und Privatgelehrte Giovene vermutlich einige Vorbilder im Kopf. Sein Held begreift sein eigenes Leben als Kunstwerk, das er im Rückblick gestaltend formen will. Dabei beschönigt er die Dinge nicht, im Gegenteil.

Standesgemäße Erziehung im Kloster

Einschneidend für den jungen Giuliano sind vier Schuljahre im Benediktinerkloster Giglio in Caserta, in dem er als Neunjähriger ohne weitere Erklärung untergebracht wird. Von einem Tag auf den anderen ist er dem strengen Regiment der Patres unterworfen. Es herrschen Kälte, Ordnung, Züchtigung. Aber einige verständnisvollere Lehrer mildern den Schock ebenso wie zwei rebellische Schulkameraden; außerdem entfaltet der strikte Grundsatz „ora et labora“, „bete und arbeite“, für Giuliano einen eigenen Reiz. Das hohe intellektuelle Niveau etlicher Erzieher fordert und prägt ihn. Als er dann ebenso plötzlich, wie er im Kloster landete, wieder nach Neapel zurückkehren muss, vermisst er den geregelten Alltag, hält bewusst an seiner Isolation fest und richtet sich im abgelegenen Teil des Hauses sein Reich ein. Immerhin entwickelt Giuliano erstmals eine Beziehung zu seiner Schwester Cristina, einem sensiblen und flatterhaften Wesen mit einer Vorliebe für romantische Lektüren.

Giovene arbeitet mit Kontrasten: Detailreich schildert er die prunkende Haushaltsführung mit täglichen Diners und wöchentlichen Bällen und stellt ihr die emotionale Kargheit der Eltern gegenüber. Dazu passt, dass der Vater Gian Luigi ein manischer Sammler ist und in ganz Europa Porzellan und Kunstwerke zusammenkauft – tote Materie. Subtil vermittelt der Autor die Folgen für die weibliche Selbstwahrnehmung. Cristina eifert wie Madame Bovary ihren galanten Romanen nach und steigert sich in vermeintliche Liebesgeschichten mit indiskutablen Heiratskandidaten hinein: die psychische Krise wird zur Sinnerfüllung. Eines Tages, als der Erste Weltkrieg Hunderttausenden italienischer Soldaten das Leben kostet, findet sich einer der müßiggängerischen Onkel bei Giuliano ein, ein Bruder der Mutter.

Ein fatales Testament

„'Giùgiù', sagte er mit matter Stimme. 'Wir sind völlig ruiniert!' 'Der Krieg?', fragte ich alarmiert. 'Ach was, wieso denn der Krieg! Schlimmer als der Krieg! Eudosia, die Tante, Eudosia, dieses Unglückswesen…' Onkel Federico stieß mit heftigerer Stimme als sonst eine Reihe typisch neapolitanischer Beleidigungen gegen die letzte Ruhe der Seele der einst verehrten Großtante aus, die mich völlig sprachlos machten. Tante Eudosia war eine Woche zuvor gestorben, und alle entsprechenden Zeremonien waren mit größter Ehrerbietung durchgeführt worden.“

Aber die Tante, so vertraut Federico seinem Neffen an, hat in ihrem Testament nur den gerade erst insgeheim geehelichten Vermögensverwalter, den gerissenen Traetta, bedacht. Ein Skandal. Annina und ihre Geschwister gehen leer aus, und Gian Luigi ist viel zu stolz, um den zwielichtigen Haupterben vor Gericht zu zerren. Die Konstellation und die Akteure wären eines Fontane oder Manzoni würdig gewesen, aber Giovene lässt auch hier das romanhafte Potenzial links liegen. Ihn treibt eher die präzise Zergliederung des Phänomens der Dekadenz um. Seine Qualitäten als Romancier entfaltet er stärker im zweiten Teil der „Autobiographie des Giuliano di Sansevero“, dort wird von Juwelendiebstählen bis zu Liebeshändeln Etliches geboten.

Tante Eudosias fatales Testament war übrigens nur der Vorbote, kurze Zeit später tritt zutage, dass auch der wirtschaftlich einst so bedachtsame Gian Luigi längst über seine Verhältnisse lebt. Giuliano erleidet unterdessen seine sexuelle Initiation standesgemäß in einem Bordell, was er als abstoßend empfindet. Großes Glück streift ihn, als er die Sizilianerin Nerina kennenlernt. Giovene taucht die Zusammenkünfte in ein pastellfarbenes Licht mit wehmütiger Note. Und tatsächlich erlebt Giuliano bei Nerinas Mutter eine fatale Mischung aus Hybris und Ignoranz, wie sie ihm typisch für das unaufgeklärte adlige Milieu zu sein scheint. Diese Haltung hat tödliche Folgen. Giuliano bricht mit seiner Herkunft – und fasst andere Pläne, die er im zweiten Band benennt.

Wie ein gewissenhafter Reisender, der in einer unbekannten Stadt nur eine bestimmte Zeit verbringen kann und sich vornimmt, so viel von ihren besten Seiten zu sehen und zu verstehen, wie er nur kann, traf ich, der ich mich für die kurze Spanne meines Lebens als Gast auf dieser Erde betrachtete, die Entscheidung, meine Jahre ausschließlich damit zuzubringen, Fragen zu stellen und Erkenntnisse zu gewinnen.

Ein Mediencoup

Man muss sich einlassen auf diesen Schriftsteller und sein Fresko des 20. Jahrhunderts, auf den gemächlichen Rhythmus des Süditalieners, dann belohnt er einen mit berückenden Momenten. Ulrike Voswinkel, gemeinsam mit Moshe Kahn die Entdeckerin von Andrea Giovene, skizziert in ihrem informativen Nachwort das Gesamtunterfangen. Dass wir es mit einem schillernden zeithistorischen Dokument zu tun haben, steht außer Frage. „Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero“ bietet im vierten Band überraschende Einblicke in die chaotische Lage der italienischen Armee auf den Peleponnes nach der Kapitulation Italiens 1943. Der Galiani Verlag, den man für die Edition der ungewöhnlichen Serie nicht genug preisen kann, will die Folgebände in den nächsten Monaten veröffentlichen. Die Rezeption von Andrea Giovene wäre eine Doktorarbeit wert und stellt auch mediengeschichtlich ein Kuriosum dar.

Weil der Autor, der immer wieder journalistisch gearbeitet hatte, 1966 keinen Verlag fand, veröffentlichte er den zweiten Band seiner „Autobiographie des Giuliano di Sansevero“ in 999 Exemplaren auf eigene Kosten und sandte das Buch an die einschlägigen Repräsentanten des Literaturbetriebs. Schweigen allerorten, aber der Band kam einem umtriebigen Schwedisch-Dozenten der Universität Neapel in die Finger, ausgerechnet ein Finne. Dieser Edvard Gummerus setzte alle Hebel in Bewegung und tat das, was ihm die größte Aufmerksamkeit versprach: Er schlug Giovene für den Nobelpreis vor. Dies konnte der Korrespondent der schwedischen Wochenzeitung „Expressen“ nicht auf sich sitzen lassen: Er reiste nach Neapel, um den unbekannten Schriftsteller kennenzulernen und veröffentlichte am 7. Juli 1966 einen Artikel mit der reißerischen Überschrift: „Don Andrea: Eine literarische Entdeckung von Weltrang?“ Es kam zu Lizenzverträgen und rasch auch zur Veröffentlichung in Italien, ebenfalls mit beachtlicher Resonanz.

Hier focht man allerdings auch einen Kampf zwischen der tonangebenden Neo-Avantgarde und dem traditionsverhafteten Erzählen aus und stellte Vergleiche mit dem 1958 veröffentlichten und ebenfalls zuerst verkannten historischen Roman über den Epochenbruch der italienischen Einigung „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa an. Mit dem geschichtsphilosophisch grundierten großen Sizilien-Panorama Tomasis hat Giovene allerdings wenig zu tun. Ihm gelingt ein eigener Blick auf ein individuelles Schicksal in einem zerberstenden Europa. Doch so kometenhaft Giovenes Aufstieg war, so rasch verglühte sein Stern – nach kurzer Zeit waren er und sein Zyklus wieder in der Versenkung verschwunden. 2012 kam es in dem kleinen römischen Verlag Eliott zu einer Neuausgabe; eine größere Renaissance Andrea Giovenes steht aber immer noch aus. Die Zeit dafür wäre jetzt gekommen.

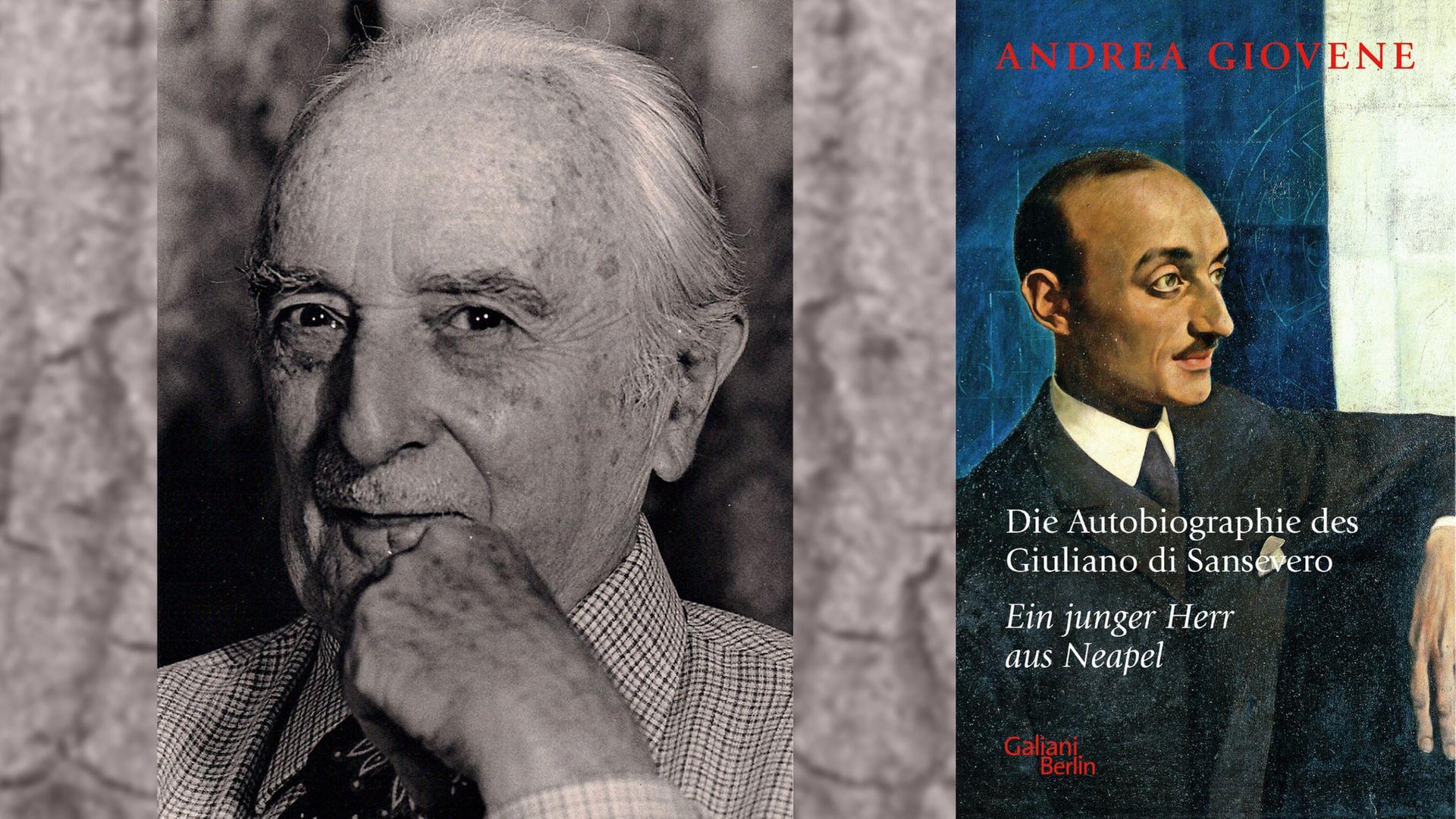

Andrea Giovene: „Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero. Ein junger Herr aus Neapel“, Bd. 1

Aus dem Italienischen von Moshe Kahn

Mit einem Nachwort von Ulrike Voswinkel

Galiani Verlag, Berlin. 294 Seiten, 26 Euro.

Aus dem Italienischen von Moshe Kahn

Mit einem Nachwort von Ulrike Voswinkel

Galiani Verlag, Berlin. 294 Seiten, 26 Euro.