Seit 40 Jahren erstellte die "Forschungsgruppe Wahlen" das Polit-Barometer für das ZDF; "Infratest Dimap", den Deutschlandtrend für die ARD seit fast schon 20 Jahren, so Thomas Wind, Geschäftsführer des Institut für Zielgruppenkommunikation (IfZ) und Autor des Arbeitspapiers "Demoskopie, Medien und Politik - Ein Schulterschluss mit Risiken und Nebenwirkungen".

Zwischen den drei Systemen Medien, Politik und politische Meinungsforschung gebe es mittlerweile "ein über Jahrzehnte gewachsenes und damit auch zementiertes Beziehungsgeflecht", meint Wind. Hinzu kommt, dass "Demoskopen nicht nur neutrale Forscher sind, sondern auch Parteien beraten, in strategischen Fragen", wie er erklärt. Eine Einschränkung der Unabhängigkeit und nicht gerade ein Garant für Objektivität.

Zu große Abhängigkeiten - mangelnde Methodenentwicklung

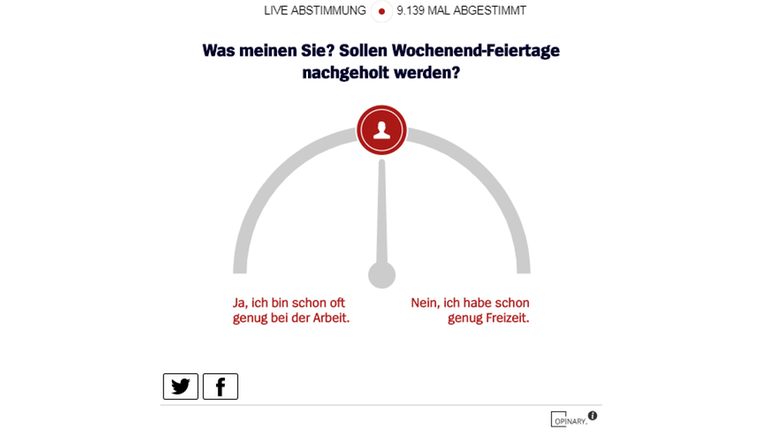

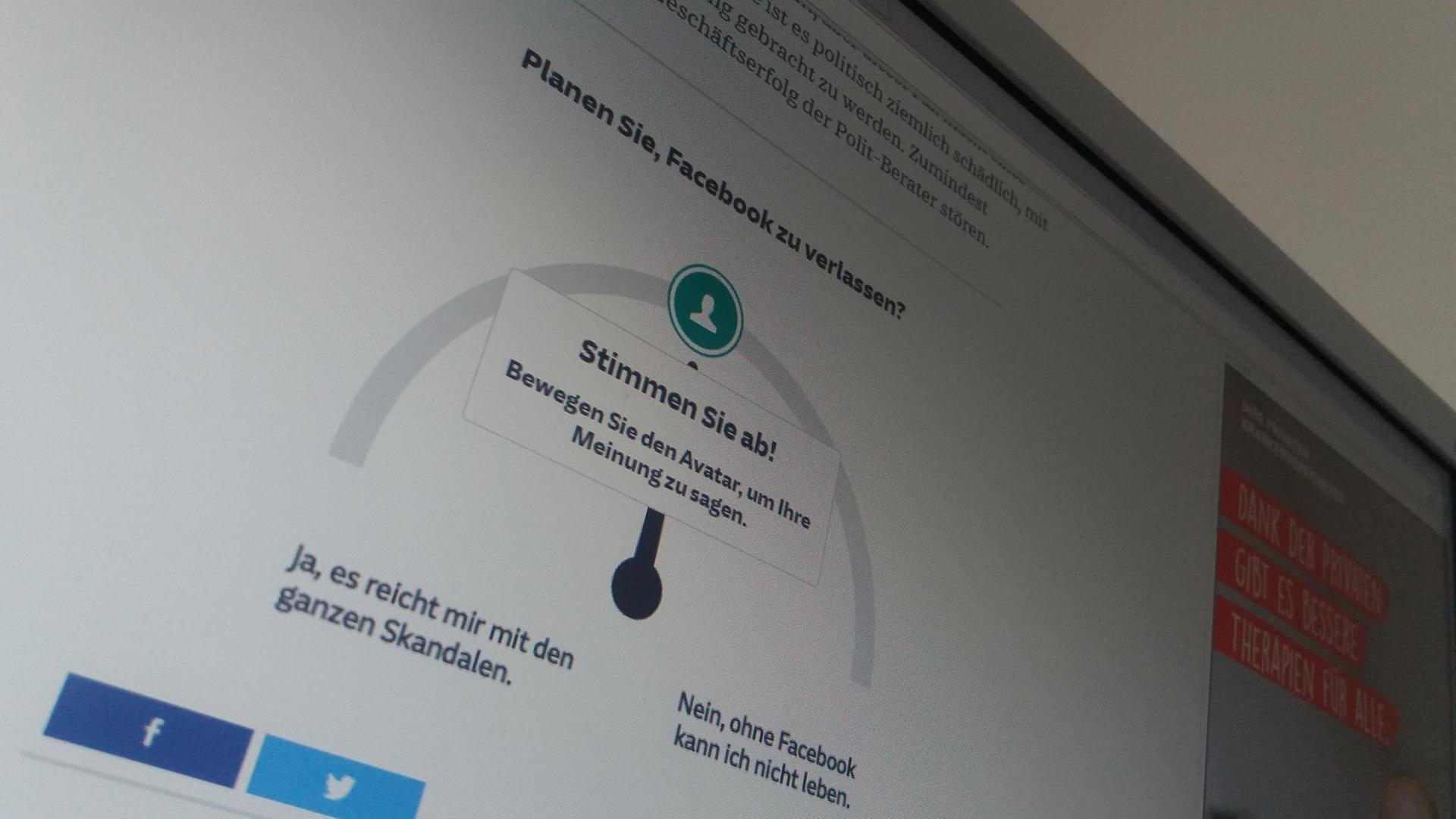

Zu wenig würde außerdem in Methodenentwicklung investiert. Über Jahrzehnte habe die Meinungsforschung darauf beruht, Menschen auf dem Festnetz anzurufen – methodisch war das ein Vorteil, denn so konnte ein wissenschaftlich valides Zufallssample generiert werden. Wegen der technischen Entwicklung habe die Methode allerdings ihren Zenit überschritten - das Problem: immer weniger Menschen hätten einen Festnetztelefon und seien nur noch auf dem Handy erreichbar.

Positiv sei Umfrage- und Meinungsforschungsinstituten allerdings anzurechnen, dass – zumindest im Kleingedruckten – Methoden- und Datengrundlagen heute viel transparenter gemacht würden als früher.

In Talkshows möchte Wind Demoskopen nicht mehr sehen – diese seien Interpreten der erhobenen Daten, aber keine politischen Kommentatoren. Wer eine zielgenaue Datenerhebung durchführen könne, sei nicht zwangläufig auch gut in der inhaltlichen Analyse: "Das ist ja quantitative Forschung und oft fehlt dann das qualitative Fundament zum Verständnis dieser Daten", so Wind.