(Rita Süssmuth) "Abgegebene Stimmen 654, davon ungültige Stimmen keine, mit ja haben gestimmt…"

Stopp. Soweit sind wir noch nicht. Noch ist die Zeit nicht reif für eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag, die das Grundgesetz ändert. Noch gilt Artikel 16.

"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Von diesem Recht auf Asyl machen Anfang der 1990er-Jahre immer mehr Menschen Gebrauch. Jährlich steigen die Zahlen rapide. 1992 sind es schließlich fast 440.000 Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Die meisten geben die Balkankrise als Fluchtgrund an. Die Jugoslawienkriege sorgen dafür, dass das Land zerfällt. Jeder vierte Flüchtling stammt von dort. Und in Deutschland werden Sprüche laut:

"Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!"

Stopp. Soweit sind wir noch nicht. Noch ist die Zeit nicht reif für eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag, die das Grundgesetz ändert. Noch gilt Artikel 16.

"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Von diesem Recht auf Asyl machen Anfang der 1990er-Jahre immer mehr Menschen Gebrauch. Jährlich steigen die Zahlen rapide. 1992 sind es schließlich fast 440.000 Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Die meisten geben die Balkankrise als Fluchtgrund an. Die Jugoslawienkriege sorgen dafür, dass das Land zerfällt. Jeder vierte Flüchtling stammt von dort. Und in Deutschland werden Sprüche laut:

"Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!"

Der Bundestag debattiert über die Verschärfung des Asylrechts

Viele Flüchtlingsunterkünfte sind 1992 hoffnungslos überfüllt. Menschen kampieren auf Wiesen und in Höfen. In der deutschen Bevölkerung kommen Unruhe und Unsicherheit auf. Wie geht das weiter? Wie viele werden noch hier eintreffen? Wer kümmert sich? Gleichzeitig etabliert sich der Begriff "Wirtschaftsflüchtlinge" - und Wut entlädt sich nicht nur hörbar, sondern mitunter handgreiflich.

"Ich seh nur, wie die hier liegen und sitzen, die müssen doch auch ihre Notdurft verrichten, das riecht bis in den achten Stock hoch."

Die Tagesschau am 23. August 1992:

"Guten Abend meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylsuchende in Rostock ist es gestern zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich stundenlang eine Straßenschlacht mit der Polizei."

"Ich seh nur, wie die hier liegen und sitzen, die müssen doch auch ihre Notdurft verrichten, das riecht bis in den achten Stock hoch."

Die Tagesschau am 23. August 1992:

"Guten Abend meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylsuchende in Rostock ist es gestern zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich stundenlang eine Straßenschlacht mit der Polizei."

Der Reporter berichtet damals:

"Etwa 80 Asylbewerber kommen täglich an, das Heim ist immer wieder überbelegt. Besonders rumänische Sinti und Roma kampierten immer wieder unter freiem Himmel im Wohngebiet. Darüber hatten sich Anwohner massiv beschwert, ohne Ergebnis."

Viele Anwohner fühlen sich mit den Flüchtlingen alleingelassen. Anrufe bei der Stadtverwaltung hätten nichts gebracht. Der damalige SPD-Innensenator von Rostock, Peter Magdanz, fordert kurz danach:

"Gehandelt werden muss jetzt vor allen Dingen auf der politischen Bühne und möglichst schnell im Bundestag in Bonn."

"Etwa 80 Asylbewerber kommen täglich an, das Heim ist immer wieder überbelegt. Besonders rumänische Sinti und Roma kampierten immer wieder unter freiem Himmel im Wohngebiet. Darüber hatten sich Anwohner massiv beschwert, ohne Ergebnis."

Viele Anwohner fühlen sich mit den Flüchtlingen alleingelassen. Anrufe bei der Stadtverwaltung hätten nichts gebracht. Der damalige SPD-Innensenator von Rostock, Peter Magdanz, fordert kurz danach:

"Gehandelt werden muss jetzt vor allen Dingen auf der politischen Bühne und möglichst schnell im Bundestag in Bonn."

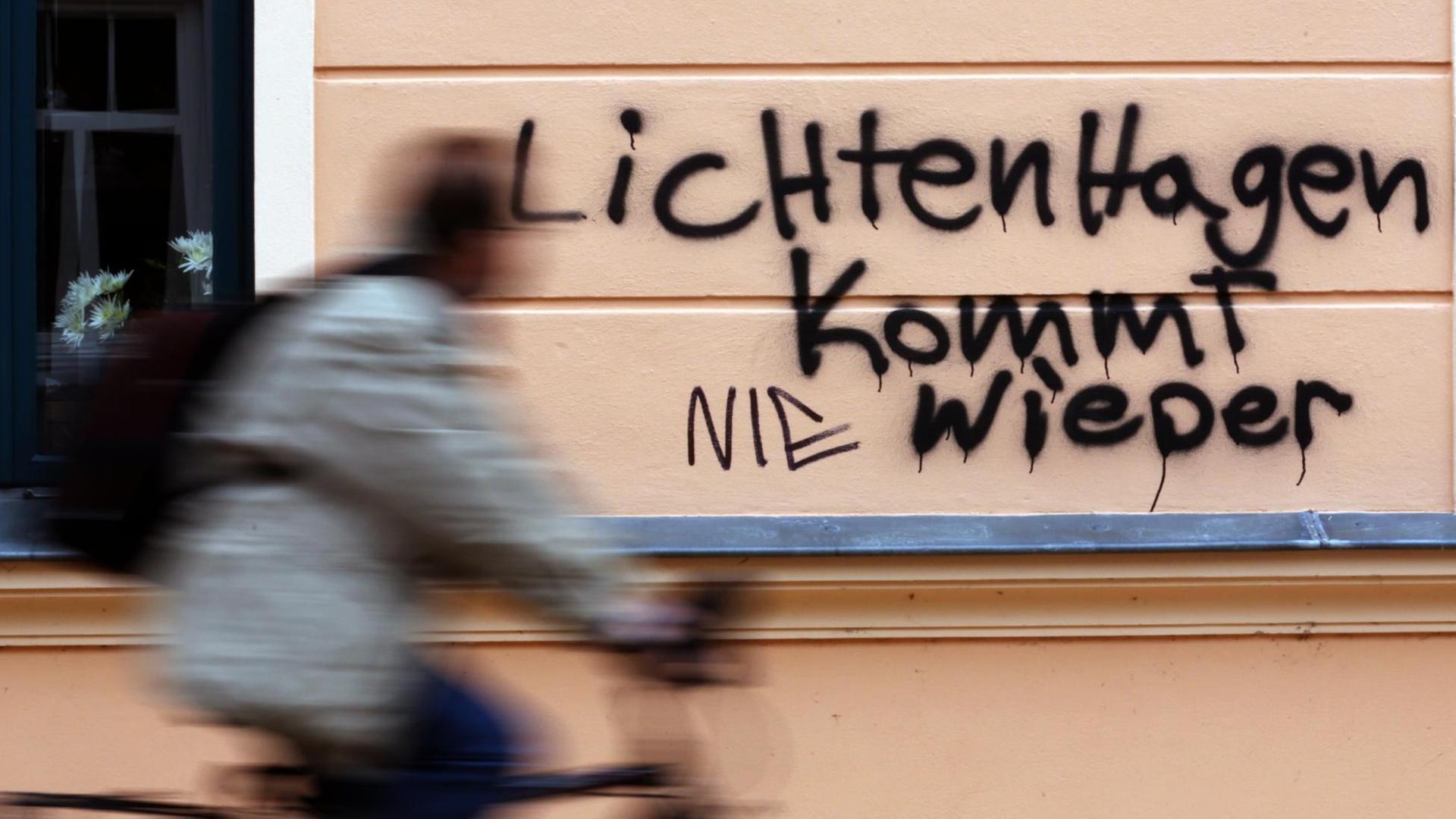

Rostock ist einer der bitteren fremdenfeindlichen Höhepunkte im wiedervereinigten Deutschland der frühen 90er-Jahre. In Hoyerswerda wird bereits im September 1991 eine Asylunterkunft mit Molotow-Cocktails beworfen. 32 Menschen werden verletzt. In Hünxe zünden einen Monat später Skinheads ein Asylbewerberheim an. Zwei Mädchen aus dem Libanon erleiden schwere Brandwunden. Die Ausschreitungen in Rostock dauern unendlich erscheinende vier Tage. In anderen Teilen Deutschlands werden Menschenrechtler aktiv. Claus Ulrich Prölß, heute Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates, hat sich damals so manche Nacht um die Ohren geschlagen.

"Ich weiß noch gut, wir haben beispielsweise in Köln eine Aktion gestartet, Flüchtlingsheime nachts zu schützen und haben einen Nachtdienst organisiert, nachts zu den Flüchtlingsheimen zu gehen und zu gucken, dass hier keine Anschläge passieren."

Und im Bundestag entbrennt eine Debatte um die Verschärfung des Asylrechts.

Die CDU will das Grundgesetz antasten

"Man kann sagen, dass die politische Debatte nicht nur im Bundestag und in den Jahren davor in der Öffentlichkeit in einem Ausmaß polarisiert war, wie wir das heute nicht mehr für möglich halten würden. Das war eine ganz gravierende und an die Substanz der deutschen Gesellschaft gehende Debatte damals."

… erinnert sich der Bremer Politikwissenschaftler Dr. Stefan Luft, der auch ein Buch über den Asylkompromiss des Jahres 1992 herausgegeben hat. Die Union war bereits in den Jahren zuvor immer wieder für Änderungen im Asylrecht eingetreten. Ende der 1980er-Jahre erklärte der damalige CSU-Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann:

"Jede Entscheidung zugunsten eines bestimmten Typs von Asylbewerbung hat im Heimatstaat eine Multiplikationswirkung, wenn ein Gerichtsurteil erlassen wird, dann werden in den Zeitungen von Sri Lanka zum Beispiel Anzeigen von Reisebüros veröffentlicht, also absolut organisiert und Anreiz für eine Antragsstellung."

Gesetze werden verschärft, zum Beispiel was die Arbeitserlaubnis für Asylsuchende angeht. Trotzdem kommen immer mehr Menschen nach Deutschland. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, die beide am 5. April 1992 stattfinden, werden Republikaner bzw. die rechtsextreme DVU drittstärkste Kraft in den jeweiligen Parlamenten. Die CDU reagiert auf den Rechtsruck, indem sie eine weitere Verschärfung ihrer Flüchtlingspolitik plant. Dafür will sie sogar das Grundgesetz antasten.

"Also der damalige Artikel 16 Grundgesetz war ja ganz bewusst vom Parlamentarischen Rat in das Grundgesetz eingefügt worden, aus der Erfahrung der NS-Zeit und der Erfahrung der deutschen Flüchtlinge in anderen Ländern. Und die damalige Bundesregierung wollte das ändern, und wir waren alle der Meinung, wenn jetzt das Grundgesetz geändert wird, dann ist der Flüchtlingsschutz für viele erst mal nicht mehr gegeben und dagegen richtete sich unser Protest."

… erinnert sich der Bremer Politikwissenschaftler Dr. Stefan Luft, der auch ein Buch über den Asylkompromiss des Jahres 1992 herausgegeben hat. Die Union war bereits in den Jahren zuvor immer wieder für Änderungen im Asylrecht eingetreten. Ende der 1980er-Jahre erklärte der damalige CSU-Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann:

"Jede Entscheidung zugunsten eines bestimmten Typs von Asylbewerbung hat im Heimatstaat eine Multiplikationswirkung, wenn ein Gerichtsurteil erlassen wird, dann werden in den Zeitungen von Sri Lanka zum Beispiel Anzeigen von Reisebüros veröffentlicht, also absolut organisiert und Anreiz für eine Antragsstellung."

Gesetze werden verschärft, zum Beispiel was die Arbeitserlaubnis für Asylsuchende angeht. Trotzdem kommen immer mehr Menschen nach Deutschland. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, die beide am 5. April 1992 stattfinden, werden Republikaner bzw. die rechtsextreme DVU drittstärkste Kraft in den jeweiligen Parlamenten. Die CDU reagiert auf den Rechtsruck, indem sie eine weitere Verschärfung ihrer Flüchtlingspolitik plant. Dafür will sie sogar das Grundgesetz antasten.

"Also der damalige Artikel 16 Grundgesetz war ja ganz bewusst vom Parlamentarischen Rat in das Grundgesetz eingefügt worden, aus der Erfahrung der NS-Zeit und der Erfahrung der deutschen Flüchtlinge in anderen Ländern. Und die damalige Bundesregierung wollte das ändern, und wir waren alle der Meinung, wenn jetzt das Grundgesetz geändert wird, dann ist der Flüchtlingsschutz für viele erst mal nicht mehr gegeben und dagegen richtete sich unser Protest."

Artikel 16 mit drei Gegenstimmen 1949 im Parlamentarischen Rat angenommen

Besagter Artikel 16 des Grundgesetzes war am 6. Mai 1949 mit drei Gegenstimmen im Parlamentarischen Rat angenommen worden. Allerdings nicht ohne vorherige Diskussionen. Manche Politiker befürchteten, durch diese weitreichende Regelung könnten auch italienische Faschisten oder spanische Sozialisten ins Land kommen. Andere fragten kritisch, wie denn die Versorgung von Flüchtlingen finanziert werden solle. Der ebenso simple wie eindeutige Satz, den der Sozialdemokrat Carlo Schmid für Artikel 16 vorgeschlagen hatte, lautete:

"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Und dies erschien vielen zu weit gefasst. Aber sowohl Schmid wie auch der CDU-Politiker Hermann von Mangoldt überzeugten schließlich im Schulterschluss mit ihren Argumenten.

"Wenn man Einschränkungen vornimmt, etwa so: Asylrecht ja, aber soweit der Mann uns politisch nahesteht oder sympathisch ist, so nimmt das zu viel weg."

So Carlo Schmid damals. 43 Jahre später, 1992, werden CDU und SPD in der Asylfrage wieder an einem Strang ziehen. Allerdings dieses Mal in eine Richtung, die Schmid und von Mangoldt explizit nicht gewollt hatten. Zunächst zauderten die Sozialdemokraten noch. Ihre Stimmen aber wurden gebraucht. Die vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetztes war im Parlament nur mit den Sozialdemokraten zu erreichen. Hans Eichel, 1992 Ministerpräsident der SPD in Hessen, fasst die Stimmung seiner Partei später so zusammen.

"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Und dies erschien vielen zu weit gefasst. Aber sowohl Schmid wie auch der CDU-Politiker Hermann von Mangoldt überzeugten schließlich im Schulterschluss mit ihren Argumenten.

"Wenn man Einschränkungen vornimmt, etwa so: Asylrecht ja, aber soweit der Mann uns politisch nahesteht oder sympathisch ist, so nimmt das zu viel weg."

So Carlo Schmid damals. 43 Jahre später, 1992, werden CDU und SPD in der Asylfrage wieder an einem Strang ziehen. Allerdings dieses Mal in eine Richtung, die Schmid und von Mangoldt explizit nicht gewollt hatten. Zunächst zauderten die Sozialdemokraten noch. Ihre Stimmen aber wurden gebraucht. Die vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetztes war im Parlament nur mit den Sozialdemokraten zu erreichen. Hans Eichel, 1992 Ministerpräsident der SPD in Hessen, fasst die Stimmung seiner Partei später so zusammen.

SPD-Mitglieder wie Günter Grass gaben ihr Parteibuch zurück

"Die Sozialdemokraten waren ja im Dritten Reich der Verfolgung ausgesetzt und viele haben nur überleben können, weil sie im Ausland Asyl gefunden haben, das haben wir nicht vergessen."

Und er macht der Bundesregierung den Vorwurf, die Asylproblematik vorangetrieben zu haben.

"Man wollte die Verschärfung des Asylrechts, aber man hat den Druck dadurch ordentlich erhöht, dass die Verfahren einfach verschleppt wurden, das war unglaublich, was da auf Bundesseite passiert ist und dadurch ist das Thema erst so richtig hochgekocht."

"Ja, das war nun wirklich falsch …"

… entgegnet dem Rudolf Seiters, damals CDU-Bundesinnenminister, in der Rückschau.

"Und ich kann mich erinnern an meinen Schlagabtausch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Hans Eichel und Rudolf Scharping, wo ich ihnen nachweisen konnte, dass entgegen den Vereinbarungen exakt die SPD geführten Ländern es sind, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind."

"Man wollte die Verschärfung des Asylrechts, aber man hat den Druck dadurch ordentlich erhöht, dass die Verfahren einfach verschleppt wurden, das war unglaublich, was da auf Bundesseite passiert ist und dadurch ist das Thema erst so richtig hochgekocht."

"Ja, das war nun wirklich falsch …"

… entgegnet dem Rudolf Seiters, damals CDU-Bundesinnenminister, in der Rückschau.

"Und ich kann mich erinnern an meinen Schlagabtausch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Hans Eichel und Rudolf Scharping, wo ich ihnen nachweisen konnte, dass entgegen den Vereinbarungen exakt die SPD geführten Ländern es sind, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind."

Womit er Aufstockung des Personals, sowie das Bereitstellen von Unterkünften meinte. Der Streit um die Frage, wer hat wann nicht genügend Personal bereitgestellt, um die Asylanträge zu bearbeiten, und Menschen zu versorgen, führt letztendlich zu nichts. Es gibt keine konkrete Klärung. Gleichzeitig steigt der Druck aus den Städten und Gemeinden, auch auf die SPD, auch wegen der Versorgungskosten. Bis dann SPD-Chef Björn Engholm einen Kurswechsel einläutet:

"Ich meine, wir müssen uns um die Stabilität Deutschlands, das bisher zu den stabilsten Ländern Europas und der Welt gehört hat, erstmals seit langer Zeit wieder ernsthaft Sorgen machen. Das hat auch mit den fundamentalen Umbrüchen zu tun, die nach neuer Orientierung verlangen."

"Ich meine, wir müssen uns um die Stabilität Deutschlands, das bisher zu den stabilsten Ländern Europas und der Welt gehört hat, erstmals seit langer Zeit wieder ernsthaft Sorgen machen. Das hat auch mit den fundamentalen Umbrüchen zu tun, die nach neuer Orientierung verlangen."

Ein Asylkompromiss soll geschlossen werden, um Artikel 16 zu erweitern. Vorgesehen ist unter anderem die Regelung, dass alle, die über ein EU-Land oder ein anderes Nachbarland in Deutschland einreisen, hier keinen Anspruch auf Asyl haben sollen: die später so genannte "Drittstaatenregelung". Außerdem sollen Flüchtlinge aus, wie es heißt, "sicheren Herkunftsstaaten" per se keinen Anspruch auf Asyl besitzen. Kritik an dieser Novellierung kommt nicht nur vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR und vom Zentralrat der Juden. SPD-Mitglieder wie Günter Grass geben ihr Parteibuch zurück:

"Wir hatten in der Verfassung ein Asylrecht, auf das wir stolz sein konnten. Es gibt ja wenige Dinge nur, auf die wir wirklich ungebrochen stolz sein konnten in Deutschland, das gehörte dazu. Wir wurden dafür bewundert. Und das haben wir ruiniert, leider mit Zutun der Sozialdemokraten."

"Wir hatten in der Verfassung ein Asylrecht, auf das wir stolz sein konnten. Es gibt ja wenige Dinge nur, auf die wir wirklich ungebrochen stolz sein konnten in Deutschland, das gehörte dazu. Wir wurden dafür bewundert. Und das haben wir ruiniert, leider mit Zutun der Sozialdemokraten."

Im Gegenzug zum Asylkompromiss soll es mehr Integration geben

Auch Politiker der FDP, allen voran Burkhard Hirsch, üben Kritik an der Drittstaatenregelung. Diese sei für einen Flüchtling unzumutbar, so der Liberale damals im Bundestag:

"Es ist egal, ob er in seinem Heimatland politisch verfolgt wird oder nicht. Es ist egal, ob ihm in seiner Heimat eine unmenschliche Behandlung oder die Todesstrafe droht. Es ist egal, ob das Transitland, dem wir den Flüchtling zuschieben, die Genfer Konvention nach denselben Grundsätzen auslegt und handhabt wie wir. Es ist egal, ob das Transitland nach seiner Asylpraxis den Flüchtling weiterschieben wird oder nicht. Vor der Abschiebung aus der BRD wird dem Flüchtling jeder noch so minimale Rechtsschutz verweigert."

Trotz aller Gegenargumente verständigen sich am 6. Dezember 1992 Vertreter von CDU/CSU, SPD und FDP nach zähen Verhandlungen auf den Asylkompromiss. Also: Änderung des Artikels 16 im Grundgesetz. Im Gegenzug soll es, so die Forderung der SPD, mehr Integration geben, unter anderem durch ein Einwanderungsgesetz, das allerdings bis heute in Deutschland fehlt. Damals hieß es:

(Björn Engholm) "Es ist entsprechend der Wünsche, die wir gehabt haben, eine Paketlösung, wir halten insgesamt dieses Paket für eine geeignete Grundlage für die weitere gesetzgeberische Arbeit in den Gremien des Deutschen Bundestags."

(Otto Graf Lambsdorff) "Das Präsidium der FDP begrüßt einstimmig das Ergebnis dieser Verhandlungen."

(Theo Waigel) "Der Landesvorstand hat einstimmig, bei nur einer Stimmenthaltung das Papier akzeptiert, angenommen und als eine gute Lösung begrüßt."

(Wolfgang Schäuble)"Es ist ein Ergebnis, mit dem wir erreichen können, dass Zuwanderung nach Deutschland gesteuert wird, ein Ergebnis, das in der Praxis wirklich Verbesserung bringen wird."

"Es ist egal, ob er in seinem Heimatland politisch verfolgt wird oder nicht. Es ist egal, ob ihm in seiner Heimat eine unmenschliche Behandlung oder die Todesstrafe droht. Es ist egal, ob das Transitland, dem wir den Flüchtling zuschieben, die Genfer Konvention nach denselben Grundsätzen auslegt und handhabt wie wir. Es ist egal, ob das Transitland nach seiner Asylpraxis den Flüchtling weiterschieben wird oder nicht. Vor der Abschiebung aus der BRD wird dem Flüchtling jeder noch so minimale Rechtsschutz verweigert."

Trotz aller Gegenargumente verständigen sich am 6. Dezember 1992 Vertreter von CDU/CSU, SPD und FDP nach zähen Verhandlungen auf den Asylkompromiss. Also: Änderung des Artikels 16 im Grundgesetz. Im Gegenzug soll es, so die Forderung der SPD, mehr Integration geben, unter anderem durch ein Einwanderungsgesetz, das allerdings bis heute in Deutschland fehlt. Damals hieß es:

(Björn Engholm) "Es ist entsprechend der Wünsche, die wir gehabt haben, eine Paketlösung, wir halten insgesamt dieses Paket für eine geeignete Grundlage für die weitere gesetzgeberische Arbeit in den Gremien des Deutschen Bundestags."

(Otto Graf Lambsdorff) "Das Präsidium der FDP begrüßt einstimmig das Ergebnis dieser Verhandlungen."

(Theo Waigel) "Der Landesvorstand hat einstimmig, bei nur einer Stimmenthaltung das Papier akzeptiert, angenommen und als eine gute Lösung begrüßt."

(Wolfgang Schäuble)"Es ist ein Ergebnis, mit dem wir erreichen können, dass Zuwanderung nach Deutschland gesteuert wird, ein Ergebnis, das in der Praxis wirklich Verbesserung bringen wird."

Begleitet wird diese Abstimmung von diversen Demonstrationen

Im Winter 1992 sind viele Städte in Deutschland erleuchtet durch Lichterketten des Protestes. Ein halbes Jahr später, am 26. Mai 1993, steht der Asylkompromiss mit all seinen Einschränkungen für Asylbewerber im Bundestag zur Abstimmung.

(Rita Süssmuth) "Mit ja haben gestimmt 521, mit Nein haben gestimmt 132, Enthaltungen eine – damit ist der Gesetzentwurf mit der erforderlichen Mehrheit angenommen."

Begleitet wird diese Abstimmung von diversen Demonstrationen. Gegner des Kompromisses riegeln die Bannmeile ab. Die Abgeordneten sollen daran gehindert werden, zum Bundestag zu gelangen.

(Prölß) "Auch auf dem Rhein gab es Schiffe, die das verhindern wollten und es war sehr viel los, es gab einen großen Polizeieinsatz, ich war selbst auch da in Bonn."

(Reporter) "Es flogen Steine, Flaschen, Leuchtraketen, die Polizei griff durch. Etwa 130 Abgeordnete wurden eingeflogen, 250 wurden vom Rhein aus an Land gesetzt und 250 durch die Sperren geleitet. Die Abgeordneten konnten ihrer Arbeit nachgehen."

(Rita Süssmuth) "Mit ja haben gestimmt 521, mit Nein haben gestimmt 132, Enthaltungen eine – damit ist der Gesetzentwurf mit der erforderlichen Mehrheit angenommen."

Begleitet wird diese Abstimmung von diversen Demonstrationen. Gegner des Kompromisses riegeln die Bannmeile ab. Die Abgeordneten sollen daran gehindert werden, zum Bundestag zu gelangen.

(Prölß) "Auch auf dem Rhein gab es Schiffe, die das verhindern wollten und es war sehr viel los, es gab einen großen Polizeieinsatz, ich war selbst auch da in Bonn."

(Reporter) "Es flogen Steine, Flaschen, Leuchtraketen, die Polizei griff durch. Etwa 130 Abgeordnete wurden eingeflogen, 250 wurden vom Rhein aus an Land gesetzt und 250 durch die Sperren geleitet. Die Abgeordneten konnten ihrer Arbeit nachgehen."

Mit dem Dubliner Übereinkommen, das 1997 in der EU in Kraft trat, und dem One-State-Only-Prinzip, womit illegale Weiterwanderung und damit auch die Möglichkeit, in mehreren Ländern Asyl zu beantragen, verhindert werden sollte, wurde der Asylkompromiss europaweit gestützt. Und tatsächlich: Ab 1993 sank die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland kontinuierlich. Das bedeutete aber auch, dass plötzlich Staaten tausende Flüchtlinge zu verzeichnen hatten, die vorher höchstens als Transitländer involviert waren. Denn vor 1993 war die größte Zahl der Flüchtlinge nach Deutschland gekommen.

(Stefan Luft)"Das Ausland war natürlich in unterschiedlicher Weise betroffen, insbesondere die Staaten mit Außengrenzen, beispielsweise Polen, waren nicht begeistert, weil sie gesehen haben, dass sie als Pufferstaaten wirken sollen. Also das, was wir jetzt mit der Türkei haben, dass sich die Türkei um die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, kümmern soll, so war es damals im Grunde genommen auch, also die Kernstaaten der EU schaffen sich einen Kordon aus Pufferstaaten, und dem ist Deutschland begegnet, indem man die Polen beispielsweise massiv finanziell unterstützt hat, insbesondere bei dem Ausbau der Grenzanlagen."

Säßen der Politikwissenschaftler Stefan Luft und der Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates Claus-Ulrich Prölß an einem Tisch, würden sie den Streit über die Änderung des Artikels 16 wahrscheinlich noch heute weiterführen. Die Positionen sind so unvereinbar wie eh und je. Luft meint:

"Zunächst einmal ist das individuelle Asylgrundrecht ja erhalten geblieben, der Asylkompromiss hat das Asylrecht nach Europa geöffnet und aus meiner Sicht ist es legitim zu sagen, wir möchten unsere Belastung reduzieren und verteilen, es ist ja nicht gesagt worden, bestimmte Personen können kein Asyl mehr beantragen oder bekommen, sondern es ist lediglich gesagt, worden, dass Personen, die über sichere Drittstaaten eingereist sind, ihre Verfahren in diesen sicheren Drittstaaten, über die sie eingereist sind und in denen sie bereits Anträge hätten stellen können, dass sie die dann dort auch stellen."

Prölß hingegen ist der Auffassung, dass Deutschland seiner Verantwortung Schutz suchenden Menschen gegenüber seither nicht mehr gerecht wird:

"Das Konstrukt 'Sichere Herkunftsländer' hat Deutschland erfunden, und viele andere Staaten haben es dann nachgemacht. Die Folge dieses Konstruktes ist, dass für die Menschen, die aus den sicheren Herkunftsstaaten kommen, die politisch bestimmt sind, dass für die ein kurzer Prozess gilt, ein kurzes Verfahren, ohne effektiven Rechtsschutz. Und das hat einschneidende Konsequenzen auf das Asylverfahren, letztlich auf die Existenz der betroffenen Menschen".

(Stefan Luft)"Das Ausland war natürlich in unterschiedlicher Weise betroffen, insbesondere die Staaten mit Außengrenzen, beispielsweise Polen, waren nicht begeistert, weil sie gesehen haben, dass sie als Pufferstaaten wirken sollen. Also das, was wir jetzt mit der Türkei haben, dass sich die Türkei um die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, kümmern soll, so war es damals im Grunde genommen auch, also die Kernstaaten der EU schaffen sich einen Kordon aus Pufferstaaten, und dem ist Deutschland begegnet, indem man die Polen beispielsweise massiv finanziell unterstützt hat, insbesondere bei dem Ausbau der Grenzanlagen."

Säßen der Politikwissenschaftler Stefan Luft und der Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates Claus-Ulrich Prölß an einem Tisch, würden sie den Streit über die Änderung des Artikels 16 wahrscheinlich noch heute weiterführen. Die Positionen sind so unvereinbar wie eh und je. Luft meint:

"Zunächst einmal ist das individuelle Asylgrundrecht ja erhalten geblieben, der Asylkompromiss hat das Asylrecht nach Europa geöffnet und aus meiner Sicht ist es legitim zu sagen, wir möchten unsere Belastung reduzieren und verteilen, es ist ja nicht gesagt worden, bestimmte Personen können kein Asyl mehr beantragen oder bekommen, sondern es ist lediglich gesagt, worden, dass Personen, die über sichere Drittstaaten eingereist sind, ihre Verfahren in diesen sicheren Drittstaaten, über die sie eingereist sind und in denen sie bereits Anträge hätten stellen können, dass sie die dann dort auch stellen."

Prölß hingegen ist der Auffassung, dass Deutschland seiner Verantwortung Schutz suchenden Menschen gegenüber seither nicht mehr gerecht wird:

"Das Konstrukt 'Sichere Herkunftsländer' hat Deutschland erfunden, und viele andere Staaten haben es dann nachgemacht. Die Folge dieses Konstruktes ist, dass für die Menschen, die aus den sicheren Herkunftsstaaten kommen, die politisch bestimmt sind, dass für die ein kurzer Prozess gilt, ein kurzes Verfahren, ohne effektiven Rechtsschutz. Und das hat einschneidende Konsequenzen auf das Asylverfahren, letztlich auf die Existenz der betroffenen Menschen".

Schon in den 90ern gab es Personalnot in den Ämtern

Konsequenzen für die Flüchtlinge haben bis heute auch die langwierigen Asylverfahren. Viele, die gute Chancen auf ein Bleiberecht haben, müssen Jahre auf eine Entscheidung warten. Auf der anderen Seite aber bleiben auch relativ chancenlose Anträge liegen, – und können beim Verstreichen der entsprechenden Fristen zu einem dauerhaften Bleiberecht führen. Die Personalnot in den Ämtern, die schon in den 90ern – auch von der Bevölkerung – kritisiert wurde, wird 2015 wieder sichtbar. Das IT-System EASY zur Erstverteilung der Asylbegehrenden registriert 2015 fast 1,1 Millionen Asylsuchende, so viele wie noch nie in einem Jahr, vor allem aus dem Nahen Osten. Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Ihren Entscheidungen vom Herbst 2015 die Drittstaatenregelung des Artikels 16a faktisch außer Kraft gesetzt hat, ist nach wie vor heftig umstritten und führt seitdem zu einer gesellschaftlichen Dauerdebatte, die häufig sehr emotional geführt wird. Aussagen auf heutigen Pegida-Demonstrationen erinnern mitunter fatal an Rostock 1992:

"Das sind Schmarotzer sind das, das spricht sich rum, ach da gehen wir doch nach Deutschland, da leben wir wie die Made im Speck."

"Die kommen hierher, bringen Bazillen und sonst was mit und wir müssen es dann vielleicht ausbaden."

Nicht nur Fremdenfeindlichkeit, auch Unsicherheit schwingt hier wieder mit - und die Angst, dass sich Behörden zu wenig um die Flüchtlingssituation in den Städten kümmern. Allerdings werden auch wieder Asylunterkünfte angezündet. Wieder werden rechte, nationalistische Kräfte in Parlamente gewählt. Und das Abkommen mit der Türkei zur Rückführung von Flüchtlingen steht auf tönernen Füßen. Kurzum: Die Probleme sind längst nicht gelöst.

(Stefan Luft) "Zur Zeit ist es ja so, dass sich die Menschen über tausende Kilometer durch gefährliches Gebiet durchschlagen müssen und nur die Härtesten und die, die es sich leisten können, durchkommen und eine Umstellung auf ein Kontingentverfahren, auf ein Resettlementverfahren, wo man eben Personen neu ansiedelt und diese Zahlen dann vorher festlegt, pro Mitgliedsland, wäre unter Umständen ein Verfahren, das humanen Ansprüchen gerechter würde."

Ein Lösungsvorschlag, der in der CDU/CSU diskutiert wird, aber auch zum Beispiel in Frankreich, den aber Claus-Ulrich Prölß vom Kölner Flüchtlingsrat ablehnt:

"Weil es Gnadenrecht bedeutet. Wenn man politisch beschließt, Kontingente zu vergeben, politisch beschließt Gruppen aufzunehmen oder nicht Gruppen aufzunehmen, das ist willkürlich politisch. Aber für uns ist entscheidend das Recht. Und wenn wir anfangen, Grund- und Menschenrechte abhängig zu machen von politischen Entscheidungen, dann wird das unsere Gesellschaft ganz erheblich verändern."

"Das sind Schmarotzer sind das, das spricht sich rum, ach da gehen wir doch nach Deutschland, da leben wir wie die Made im Speck."

"Die kommen hierher, bringen Bazillen und sonst was mit und wir müssen es dann vielleicht ausbaden."

Nicht nur Fremdenfeindlichkeit, auch Unsicherheit schwingt hier wieder mit - und die Angst, dass sich Behörden zu wenig um die Flüchtlingssituation in den Städten kümmern. Allerdings werden auch wieder Asylunterkünfte angezündet. Wieder werden rechte, nationalistische Kräfte in Parlamente gewählt. Und das Abkommen mit der Türkei zur Rückführung von Flüchtlingen steht auf tönernen Füßen. Kurzum: Die Probleme sind längst nicht gelöst.

(Stefan Luft) "Zur Zeit ist es ja so, dass sich die Menschen über tausende Kilometer durch gefährliches Gebiet durchschlagen müssen und nur die Härtesten und die, die es sich leisten können, durchkommen und eine Umstellung auf ein Kontingentverfahren, auf ein Resettlementverfahren, wo man eben Personen neu ansiedelt und diese Zahlen dann vorher festlegt, pro Mitgliedsland, wäre unter Umständen ein Verfahren, das humanen Ansprüchen gerechter würde."

Ein Lösungsvorschlag, der in der CDU/CSU diskutiert wird, aber auch zum Beispiel in Frankreich, den aber Claus-Ulrich Prölß vom Kölner Flüchtlingsrat ablehnt:

"Weil es Gnadenrecht bedeutet. Wenn man politisch beschließt, Kontingente zu vergeben, politisch beschließt Gruppen aufzunehmen oder nicht Gruppen aufzunehmen, das ist willkürlich politisch. Aber für uns ist entscheidend das Recht. Und wenn wir anfangen, Grund- und Menschenrechte abhängig zu machen von politischen Entscheidungen, dann wird das unsere Gesellschaft ganz erheblich verändern."