Gilead – so heißt ein kleiner, heruntergekommener Prärieort irgendwo in Iowa. Es gibt ihn nicht wirklich, zumindest nicht auf der Landkarte. Und doch gibt es ihn. Denn Marilynne Robinson hat ihn erfunden. In den Köpfen von Leserinnen und Lesern ist er schon länger verzeichnet. „Gilead“, der erste Band der gleichnamigen Trilogie, erschien 2004 im amerikanischen Original. In der Topografie von lesenden Gehirnen könnte Gilead irgendwo in der Nähe von Winesburg, Ohio, liegen, dem Provinzort aus Sherwood Andersons Roman; oder auch nahe bei Amherst, Massachusetts, dem kleinen Ort, den Emily Dickinson, die vielleicht größte amerikanische Dichterin, ihr Leben lang nicht verließ. Was hat es mit Sesshaftigkeit auf sich? Das ist eine der Fragen, die man den Werken Marilynne Robinsons ablauschen kann. „Home“, „Zuhause“, heißt der zweite Band der Trilogie. Darin kehrt Glory, die jüngste Tochter der einst zehnköpfigen Pfarrersfamilie Boughton, mit Ende Dreißig in ihr Elternhaus zurück, um den alten Vater zu pflegen. Die Erzählstimme taucht in ihre Gedanken ein:

„Jetzt, wo sie gekommen war, um zu bleiben, kam ihr der Ort verändert vor. Mit Gilead als Stoff und Schauplatz nostalgischer Erinnerungen war sie vertraut. Wie gern kehrten ihre Brüder und Schwestern heim, mit Ausnahme von Jack, und wie erleichtert brachen sie jeweils wieder auf. Wie lieb und teuer waren ihnen das alte Heim und die alten Geschichten, und wie weit hatten sie sich zerstreut. Die Vergangenheit war eine feine Sache, am rechten Platz. Wieder zuhause zu sein aber, auf Dauer, wie der Vater meinte, machte die Erinnerungen bedrohlich. Sie überhandnehmen, zu Gegenwart und womöglich Zukunft werden zu sehen – das betrachteten alle Geschwister als Jammer. Und sie wurmte die Vorstellung, bemitleidet zu werden.“

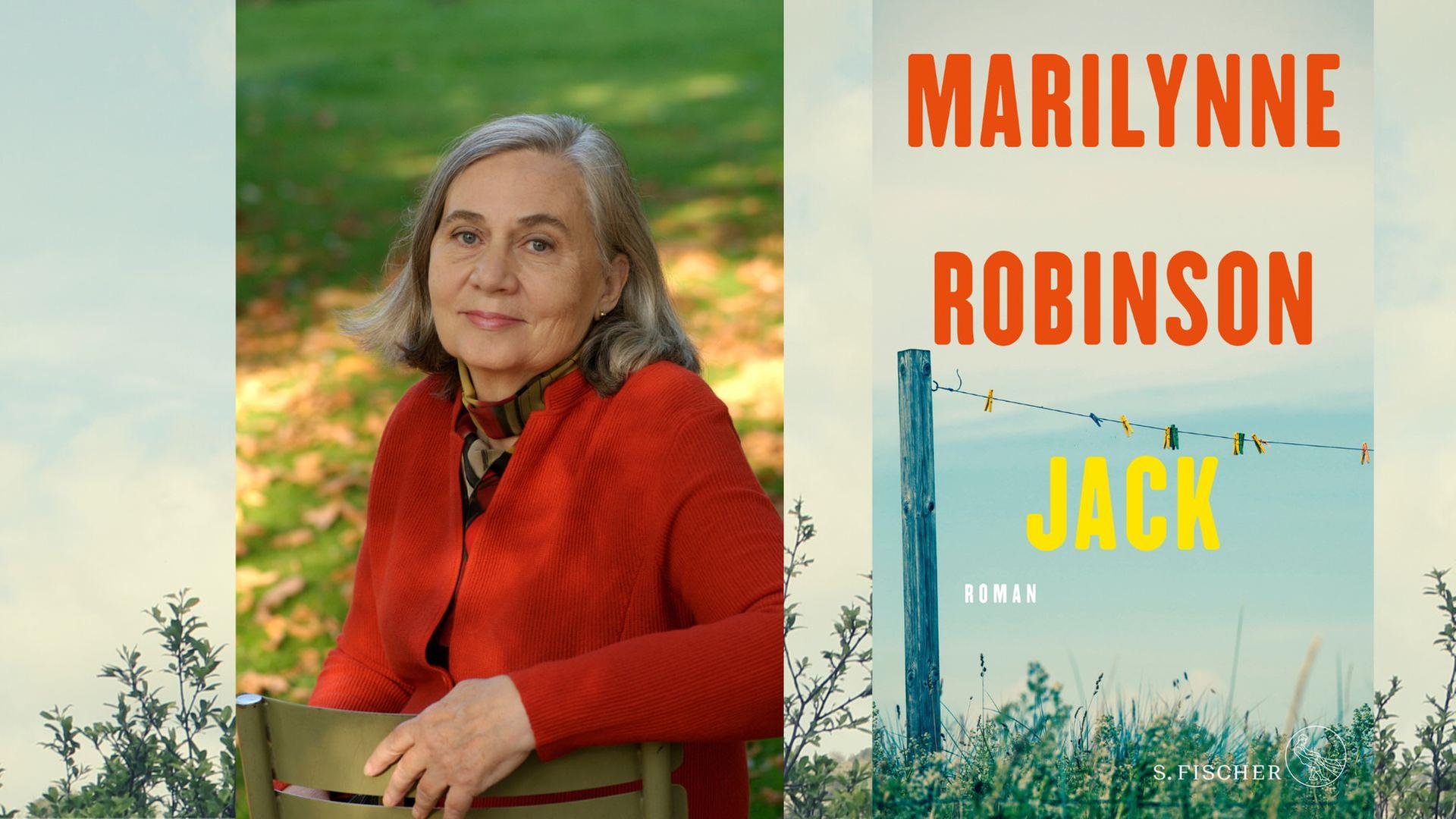

„Mit Ausnahme von Jack“ - denkt Glory. Da ist er also, dieser Jack, der dem neuesten Roman von Marilynne Robinson seinen Titel gibt. Jack Boughton, getauft auf den Namen John Ames Boughton, ist für Robinson-Leser ein alter Vertrauter. Und wer ihn noch nicht kennt, erfährt mit diesem Roman, worin die Erzählkunst der 1943 geborenen Schriftstellerin liegt, die sogar Barack Obama überzeugte, als er auf einer Wahlkampfreise in einer Buchhandlung in Iowa zufällig auf „Gilead“ stieß. Sie ist fest verbunden mit der Geschichte des Mittleren Westens, mit dem Bürgerkrieg, dem Abolitionismus, den verschiedenen Ausprägungen protestantischer Glaubensgemeinschaften und mit einem Menschenbild, das auf keinen Fall ohne das Konzept der Seele auskommen will. Das prägt ihre Figurenzeichnung.

Demonstration gegen rassistisch motivierten Lynchmord

Jeder Mensch, jede Figur, ist potentiell von einem unerschöpflichen inneren Reichtum, so lässt sich die Ausgangshypothese von Robinsons Erzählen zusammenfassen. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass nach dem Abschluss der „Gilead“-Trilogie mit dem Roman „Lila“ im Jahr 2014 nun ein weiterer Roman erscheint, der zum gleichen Erzählkosmos gehört. 2020 im amerikanischen Original publiziert, liegt „Jack“ jetzt in der deutschen Übertragung vor, von Marilynne Robinsons bewährter Übersetzerin Uda Strätling. Was sind diese Boughtons für Leute? Hören wir noch einmal in „Zuhause“ hinein:

„Andere Familien hatten längst alle Wirtschaftsgebäude abgerissen und ihre Weiden verkauft. (...) Einst hatten Farmhäuser das Gesicht Gileads geprägt, mit Nutzgärten und Beerensträuchern und Hühnerhäusern, mit Holzschuppen, Kaninchenställen und Scheunen für die eine oder andere Kuh, das eine oder andere Pferd. (...) Die Boughtons, die immer an allem festhielten, hielten an ihrem Land, ihrer leerstehenden Scheune, ihrem nutzlosen Holzschuppen, ihren wildwuchernden Obstgärten und ihrer pferdelosen Koppel fest. Auf diesem unveränderten Terrain konnten die Brüder und Schwestern ihre Erinnerungen ausgiebig heraufbeschwören, sowohl aus dem eigenen wie dem gemeinsamen Gedächtnis, da einen Unterschied zu machen sahen sie keinen Anlass.“

Wenn Marilynne Robinson vom „unveränderten Terrain“ spricht, das den längst erwachsenen Geschwistern erlaubt, ihre Erinnerungen heraufzubeschwören, dann steckt dahinter auch eine ästhetische Strategie. Der Roman spielt Mitte der 1950er Jahre, in einer Zeit also, in der sich das Leben bereits beschleunigt hat, die Industrialisierung der Landwirtschaft voranschritt, die Menschen in die Städte zogen, der Autoverkehr an Bedeutung zunahm. Es gibt Telefone und die ersten Fernsehapparate – gerade hat die Familie Boughton einen gekauft, und schon werden die Konflikte von andernorts ins Wohnzimmer gespült, etwa die Demonstrationen und Proteste, die der rassistisch motivierte Lynchmord zweier weißer Männer an dem schwarzen Teenager Emmett Till auslöste, die schließlich zum Beginn der schwarzen Bürgerrechtsbewegung werden sollten.

Von der Intimität der anderen ausgeschlossen

Die rasante Beschleunigung und Vernetzung der digitalen Revolution ist noch in weiter Ferne. Auf Briefe zu warten, Missverständnisse zu befürchten, lange ohne Nachricht zu sein, das sind Faktoren der Zeitverzögerung, die Marilynne Robinson in ihren Romanen kultiviert. „Gilead“, der erste Band der Trilogie, besteht überhaupt nur aus einem einzigen langen Brief. John Ames, gleichfalls Pastor sowie Nachbar und bester Freund von Reverend Robert Boughton, schreibt ihn im Alter von sechsundsiebzig Jahren an seinen siebenjährigen Sohn. Es ist ein Brief für die Zukunft, für die Zeit, wenn der Sohn erwachsen sein wird, und Ames, der sehr spät zum zweiten Mal Vater geworden ist, nicht mehr am Leben sein wird. Nach diesem John Ames wurde Jack benannt, bevor er seinen Spitznamen bekam.

Jack fühlt sich als der „Außenseiter“ der Familie, und das war eigentlich schon immer so. Als Jugendlicher schlich er sich nachts aus dem Haus, trank, randalierte, zog durch die Gegend und beging kleinere Diebstähle. Und doch war er immer der „Lieblingssohn“ des Vaters, auch wenn er das selbst nie begriff. Marilynne Robinson hat ein beinahe unerschöpfliches Register, um Gefühle der Verlassenheit, des Ausgeschlossenseins und der Einsamkeit zu evozieren. Und sie verfügt über ein geradezu seismografisches Sensorium für jene ganz spezielle Form der Einsamkeit, die Kinder in großen Familien manchmal empfinden. Von der Intimität der anderen ausgeschlossen zu sein, vom scheinbar leichten Zusammenspiel, diese Empfindung überkommt Jack immer wieder. Als Erwachsener gesteht er seiner jüngsten Schwester Glory:

„Ich habe es immer wieder ausgereizt, habe Ärger gemacht, um mich zu vergewissern, dass der alte Herr mich noch im Auge hat. Manchmal habe ich draußen in der Scheune auf dem Heuboden gelegen und dem Klavier gelauscht, habe auch alle 'My Darling Clementine' singen hören, und gedacht, vielleicht haben sie mich komplett vergessen, und das war ein bisschen wie tot sein.“

Absturz und Gelegenheitsjobs

Man kann alle Romane der mittlerweile zur Tetralogie angewachsenen Trilogie auch einzeln lesen, und nun einfach mit „Jack“ beginnen - auch wenn Robinsons Methode, die Vorgeschichte einer Handlung oft erst im Nachhinein zu erzählen oder Ereignisse aus der Perspektive anderer in ein komplett neues Licht zu stellen, ihren besonderen Reiz gerade dann entfaltet, wenn man sich in ihrem Erzählkosmos frei hin und her bewegen kann. Doch durch die Art, wie sie dem Leser Informationen gibt, auf eine sehr spezifische Weise nicht chronologisch, sondern eher topologisch, entsteht immer ein schlüssiges Bild. Jack war zwanzig Jahre verschwunden, als er im Roman „Zuhause“ zur Freude seines kranken Vaters überraschend wieder auftaucht. Der neue Roman, „Jack“, spielt Anfang der 1950er Jahre, also einige Jahre früher, in St. Louis, in einer Zeit, als die Strafgesetze des Staates Missouri Afroamerikaner und Weiße voneinander separierten. Er erzählt nun genauer von der Liebesgeschichte mit Della Miles, von der wir bisher nur in Fragmenten erfahren haben. Und er tut es auf eine Weise, die so szenisch ist, dass man sich oft in einem Theaterstück oder in einer Filmszenerie wähnt.

Jack ist übel abgestürzt, er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, wohnt in einer schäbigen Absteige, er trinkt viel zu viel. Teddy, einer seiner drei Brüder, Arzt in einem Armenhospital in Mississippi, hat vor längerer Zeit herausbekommen, dass er in St. Louis lebt und hinterlegt gelegentlich Geld für ihn bei einem früheren Hauswirt.

"Dich zu suchen war fast so gut wie dich zu finden. Das gab mir das Gefühl, dass wir noch Brüder sind.“

Das wird Teddy später über diese Zeit sagen, als sie sich kurz am Krankenbett des Vaters begegnen. Doch dort, in St. Louis, ist Jack auf dem Tiefpunkt seiner Existenz. Ein Gefängnisaufenthalt hat ihm den Rest gegeben. Seine Mutter ist gestorben, und er kauft sich von Teddys Geld immerhin einen Anzug, um zu ihrem Begräbnis nach Hause zu reisen. Doch wie so oft bei ihm kommt etwas dazwischen. Dieses Mal ist es immerhin etwas Erfreuliches. Als er in seinem Anzug die Straße herunterläuft und es zu regnen beginnt, sieht er eine schwarze Frau, der im Wind die Unterlagen davonflattern. Er schnappt sich einen Regenschirm – eigentlich gehört er einem Mann auf einer Parkbank -, sammelt die Unterlagen ein und hält den Regenschirm schützend über die damenhafte Erscheinung. „Vielen Dank, Reverend,“ sagt sie. Es dauert eine Zeit, bis er richtigstellt, dass er keineswegs ein Geistlicher ist, sondern nur einen Anzug trägt, der ihm den Anschein gibt.

Schläger, die Geld eintreiben wollen

Es ist eine fast elegante graziöse Szenerie, die spät im Roman die erste Begegnung des Liebespaars schildert. Als wir die beiden am Anfang des Romans zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, rennt sie vor ihm weg und er hinter ihr her. Ein atemloser Dialog, ganz knapp am Rande eines Slapsticks, der ein wenig an Fausts Umwerben Margarethes erinnert:

„Sie sagte: 'Noch nie hat mich jemand in eine derart peinliche Lage gebracht. In meinem ganzen Leben nicht.'

Er sagte: 'Nun, Sie kennen mich ja auch noch nicht lange.'

Sie blieb stehen. 'Ach, Sie finden das witzig. Sie finden das zum Lachen.'

Er sagte: 'Ja, in der Hinsicht bin ich etwas anfällig. Mich reizt oft das Falsche zum Lachen. Ich glaube, das habe ich schon einmal erwähnt.'

'Und wo kommen Sie eigentlich so plötzlich her? Ich gehe hier arglos entlang, und da sind Sie wieder.'

'Ja. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe.'

'Haben Sie nicht. Ich wusste, dass Sie da sind. Nicht einmal Diebe schleichen so. Sie haben wohl hinter einem Baum gelauert? Sie mit Ihren albernen Spielchen.'“

Er sagte: 'Nun, Sie kennen mich ja auch noch nicht lange.'

Sie blieb stehen. 'Ach, Sie finden das witzig. Sie finden das zum Lachen.'

Er sagte: 'Ja, in der Hinsicht bin ich etwas anfällig. Mich reizt oft das Falsche zum Lachen. Ich glaube, das habe ich schon einmal erwähnt.'

'Und wo kommen Sie eigentlich so plötzlich her? Ich gehe hier arglos entlang, und da sind Sie wieder.'

'Ja. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe.'

'Haben Sie nicht. Ich wusste, dass Sie da sind. Nicht einmal Diebe schleichen so. Sie haben wohl hinter einem Baum gelauert? Sie mit Ihren albernen Spielchen.'“

Jack hatte Della Miles, Highschool-Lehrerin und Tochter eines Methodisten-Bischofs aus Memphis, Tennessee, in ein reichlich schäbiges Restaurant zum Essen eingeladen. Der Abend versprach wunderbar zu werden, dann aber kamen Schläger herein, die Geld bei ihm eintreiben wollten. So blieb ihm nichts anderes übrig, als heimlich durchs Küchenfenster abzuhauen. Nicht sonderlich charmant, die Angebetete mit der Zeche sitzen zu lassen – kein Wunder ist sie danach so erbost.

Die Frage, ob es eine Seele gibt

Trotz seines labilen, sozial deklassierten Zustands entwickelt sich zwischen den beiden eine nicht anders als innig zu nennende Liebe, die auch auf der gemeinsamen Leidenschaft für Literatur und insbesondere Poesie beruht. Dellas Familie, von ihrer Mitbewohnerin alarmiert, sieht es nicht ein, dass die hoffnungsvolle Tochter ihr Leben an einen deutlich älteren, sich selbst als „Penner“ bezeichnenden weißen Mann verschwendet. Tanten intervenieren, eine Schwester tritt auf, der Vater beordert sie zurück nach Memphis, bald zieht es sie wieder nach St. Louis. Ein Hin und Her und Auf und Ab beginnt. Unter den sogenannten „Rassengesetzen“ des Staates Missouri ist ihre Liebe illegitim. Sie werden verfolgt, denunziert, beschimpft, bis sie am Ende sogar ihre Stelle als Lehrerin verliert. Jack wird von Gewissensqualen gebeutelt, immer wieder versucht er, sich von der Geliebten loszusagen. Aber wie soll ihm das gelingen, wenn Della seine Rettung ist? Eine äußerst vertrackte Situation:

„Wenn schon der Gedanke an eine bestimmte Person einem das Leben bis zur Erträglichkeit versüßte, während man wusste, dass schon mit ihr auf der Straße gesehen zu werden ihr schaden konnte, was war dann das?“

Immer wieder findet Marilynne Robinson zur Höchstform, zum Beispiel, wenn sie ein zufällig anmutendes Treffen der beiden auf dem nächtlichen Bellefontaine Cemetery arrangiert, nachdem sie sich lange nicht gesehen haben. Della hat die Schließzeit des Friedhofs nicht beachtet – oder gibt es vielleicht nur vor -, und Jack, der gelegentlich dort übernachtet, bietet sich nun, bei gebührender Distanz, als ihr Beschützer an. Wie Robinson hier bei nächtlich unheimlicher Stimmung einen metaphysischen Dialog in Szene setzt, bei dem es nicht nur um die Unterschiede zwischen Methodisten und Presbyterianern geht, überhaupt um die Bedeutung von Transzendenz und die Frage, ob es eine Seele gibt, changiert auf so hinreißende Weise zwischen Traum und Wirklichkeit, dass ein Hauch Shakespeare über die Gräber weht. Sie gönnt Jack ein Feingefühl, das er sich wohl selbst nicht zugetraut hätte, und findet nuancenreiche Worte für seine quälende Sorge, alles zu zerstören:

„Den leisen Sog des Schadens und seiner Folgen, wann hatte er den eigentlich erstmals gespürt? Er könnte sie erschrecken. Er könnte sie sogar erschrecken wollen. Diese zerbrechliche Nacht beschädigen, weil sie so einzigartig war, ein Zufall mit einem Anschein von Bedeutung, wo es keine gab.“

Mit feiner Ironie aus der Bredouille

Ein schillerndes Beispiel für die topologische Kraft von Robinsons Erzählen, ist diese fast hundert Seiten lange Szene ein Meisterstück des Imaginären – in dem Sinne, wie es Gaston Bachelard in seiner „Poetik des Raumes“ als „Topophilie“ bezeichnet hat, als „Bilder des glücklichen Raumes“.

„Sollte er jetzt ihr Gesicht berühren, ganz leicht nur, wäre danach etwas anders. So ist die Welt, was immer du berührst, du veränderst alles. Es war Vorsicht geboten. Die Frage war längst in seinem Kopf – was blieb, wenn Zerbrechliches aufs Spiel gesetzt, an den Rand geschoben wurde, wenn der Bogen überspannt und Zerbrechliches dem Wesen nach verlorenging. Diese seltsame Nacht verlorenging, zu Scherben der Peinlichkeit, des Misstrauens und Bedauerns zerfiel. Flüchtig schien ihm, wenn er im nächtlichen Dunkel ihre dunkle Wange berührte, objektiv eine formschöne Kurve, körperlos wie Geometrie, wenn er dem Verlauf mit nur der Fingerspitze folgte, dass diese Erkundung von einem Zartgefühl wäre, das sie verstehen würde, könnte er sie ihr nur erklären. Reine Berührung, nahezu absichtsfrei.“

Die selbstbewusste Della wiederum hilft ihm mit feiner Ironie aus der Bredouille seiner demonstrativen moralischen Verruchtheit, wenn sie Jack, der sich als „Fürst der Finsternis“ apostrophiert, einen „redseligen Kerl mit löchrigen Socken“ nennt. Sie ist es auch, die am Ende des Romans auf die Idee kommt, heimlich einen Pakt zu schließen. Sie nennt es, auch wenn keine Zeugen zugegen sind, „Ehe“ - gegen die Widerstände der Gesellschaft, gegen seine eingefleischten panischen Ängste.

„Du bist nicht verdammt. Und ich bin es auch nicht. Wir haben ein schwieriges Leben gewählt, mehr nicht.“

Marilynne Robinson ist Protestantin und hegt eine leidenschaftliche Vorliebe für Calvin. Viele Topoi des Romans sind christlich grundiert: Gnade, Erlösung, Verdammnis, Schuld, Scham, Vertreibung aus dem Paradies und nicht zuletzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jack glaubt nicht an Gott, aber das Wertesystem seines Vaters sitzt ihm in den Knochen. Marilynne Robinsons Werk ist ein illustres Beispiel dafür, dass das Beharren auf der Existenz der Seele - ob man sie christlich deutet, im Sinne des Transzendentalismus eines Ralph Waldo Emerson oder säkular im Sinne Freuds - für die Literatur eine beinahe lebensnotwendige Sache ist. Sie ist der Hallraum, der sich ansprechen lässt, der mannigfaltige Ort des Inneren, der mit der Außenwelt kommuniziert, sie ist in gewisser Weise auch der Ort, wo die Einsamkeit haust und die inneren Konflikte inszeniert werden können. Wie Jonathan Franzen, der in „Crossroads“ eine Pfarrersfamilie in den 1970er Jahren ins Zentrum seines Romans stellt, zapft Robinson den Fundus der Innerlichkeit an, der sich über Jahrhunderte in Pfarrersfamilien angesammelt hat. Sie gibt den stillen Momenten der Wahrnehmung eine transzendente Dimension.

Der Wunsch nach Zugehörigkeit

Dass es für Della und Jack keinen Ort gibt, an dem sie ihre Liebe offen leben können, das ist die Tragödie des Romans. Sie findet außerhalb seines Rahmens statt. Denn wir erfahren nicht in „Jack“ davon, dass er mit Della eine Familie gründet, sondern am Rande der anderen Romane, die früher erschienen sind, aber später spielen. Glory, die den verzweifelten Bruder zu stützen versucht, entdeckt nach einem gescheiterten Selbstmordversuch die Höhle, die er sich auf dem Heuboden seines Elternhauses gebaut hat:

„Jack hatte zwischen Sparren eine Wäscheleine gespannt, eine Plane darüber geworfen und so ein flaches Zelt im Winkel von Boden und Dach geschaffen. (...) Die kleine dunkle Höhle roch nach Whiskey und Schweiß. Sie wirkte fast häuslich, und doch schien hier die Einsamkeit verdichtet zu einer finsteren Macht, einer Seele, die sich in diesem kruden Tabernakel eingerichtet hatte anstelle jener anderen Hülle, dem Leib.“

Der Wunsch nach Zugehörigkeit, die Sehnsucht nach einem Ort, der im emphatischen Sinne ein Zuhause ist, steht wie das zentrale Sternbild im Mittelpunkt dieses Erzählkosmos. Ein weiterer Grund zu hoffen, dass Marilynne Robinson ihn weiter ausbaut.

Marilynne Robinson: Jack

Aus dem amerikanischen Englisch von Uda Strätling

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

383 Seiten, 26 Euro

Aus dem amerikanischen Englisch von Uda Strätling

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

383 Seiten, 26 Euro