Im Frühjahr 2006 hängt der siebenundvierzigjährige Schriftsteller Donald Antrim an der Feuerleiter seines New Yorker Mietshauses. Tief unter sich sieht er den Betonboden. Es ist kühl, die Hände werden müde. Zeit, einfach loszulassen?

Diese real erlebte und erlittene Situation bildet den Rahmen von Antrims autobiographischem Essay über den Suizid. Während sich die Minuten an der Feuerleiter dehnen, erzählt er die Vor- und Nachgeschichte jenes titelgebenden „Freitag im April“, betreibt psychologische Ursachenforschung, indem er die Beschädigungen seiner Kindheit andeutet, die er in einer schwer dysfunktionalen Familie auszustehen hatte.

„Meine Mutter erzählte mir, ich hätte das Gesicht gegen den Boden gedrückt und dann Nase und Stirn am Teppich gerieben, bis ich wunde Stellen gehabt hätte. Wie unglücklich ich gewesen sein muss.“

Keine Überhöhung des Freitods

Vor allem aber reflektiert Antrim über den Suizid. Von den philosophischen Überhöhungen des sogenannten Freitods wie etwa bei Jean Améry will er nichts wissen, hält sie für Missverständnisse. Suizid resultiere nur in seltensten Fällen aus rationaler Überlegung.

„Warum ‚bringen Menschen sich selbst um‘, fragen wir uns und unterstellen damit grammatikalisch einen Willen zu sterben. (…) Das ist Suizid meiner Ansicht nach nicht. Ich bin überzeugt, dass Suizid eine Entwicklungsgeschichte ist, ein Krankheitsprozess, keine Handlung oder Entscheidung... Ich sehe Suizid nicht als den Akt, den Sturz aus großer Höhe oder den betätigten Abzug. Ich sehe ihn als langwierige Krankheit, die ihren Ursprung in Trauma und Isolation hat, in Berührungsentzug, in Gewalt und Vernachlässigung.“

Antrim erzählt von den Süchten und Verstörungen seiner Eltern. Der Vater war ein ewig verkaterter Literaturprofessor, der auch schon mal mit dem Messer fuchtelte.

Angst als Lebensbegleiter

Angst und ein Gefühl tiefer Unsicherheit wurden zu Antrims Lebensbegleitern, ebenso die jahrelangen Therapien. Als er dann ein „skrupelloses“ Buch über seine alkoholkranke Mutter schrieb, öffnete er die Schleuse zu den Schrecken seiner Vergangenheit zu weit und geriet in eine schwere akute Lebenskrise.

Nach dem abgebrochenen Suizid an der Feuerleiter lässt Antrim sich in die Psychiatrie einweisen und verbringt viele Monate auf einer geschlossenen Abteilung. Besserung scheint zunächst nicht in Sicht. Vollgepumpt mit sedierenden Psychopharmaka schlingert er durch die trostlosen Tage und die bei aller Erschöpfung unruhigen Nächte. Schluchzend liegt er da, grämt sich über sein Leben, über verlorene Lieben und den Entschluss, Schriftsteller zu werden. Groß ist die Scham, den Angehörigen und Freunden zur Last zur fallen. Auch der Blick in den Spiegel wird zum Horror:

„Ich musste an einer seltenen, fast nie beobachteten Entstellung der Gesichtsknochen leiden. Warum sonst konnte ich im Badezimmerspiegel meinen deformierten Schädel sehen? Es war flüchtig, ein Moment imaginierten Todes… Meine Wangen sprangen heraus, und für einen Augenblick glaubte ich, meine Augenhöhlen anstelle meiner Augen zu sehen.“

Auch die Vorgeschichten anderer Patienten auf der Station werden skizziert und bieten gleichfalls wenig Grund zur Lebensfreude.

David Foster Wallace empfiehlt Elektroschocks

Aber Antrim erzählt zugleich vom Wunder seiner Heilung. Ausgerechnet der Schriftsteller David Foster Wallace, der kurz darauf selbst Suizid begehen sollte, ruft ihn plötzlich in der Klinik an und rät ihm mit eindringlichen Worten zur Elektrokonvulsionstherapie. Die berüchtigten Elektroschocks? Nur zögernd lässt sich Antrim darauf ein. Aber es ist die letzte Hoffnung. Und endlich verbessert sich sichtlich und hörbar sein Zustand.

„Freunde am Telefon sagten mir, ich hörte mich besser an… Das Nachlassen der psychotischen Gewissheit ist hörbar als Erschließung neuer Stimmfrequenzen, ein Hinweis auf die verminderte Muskelspannung in der Brust und im Gesicht.“

Langsam und nicht ohne Rückfälle findet Antrim zurück in einen lebenswerten Alltag ohne suizidale Drift. Inwieweit lässt sich ein solcher Überlebensbericht aber bewerten nach literarischen Kriterien? Schließlich will Antrim ja gerade Abstand nehmen von der literarischen Überhöhung des Selbstmords.

Auf jeden Fall darf man seinem Buch attestieren, dass es seelische Notstandsgebiete erkundet, von denen sich halbwegs stabile Menschen kaum eine Vorstellung machen. Es tut dies in einer Sprache, die sehr emotional, zugleich aber auch präzise und unprätentiös ist. Mit seiner Lebensgeschichte Verständnis für die Krankheit Suizid zu wecken, ist das wichtigste Motiv für Antrim. Denn verstandene Krankheiten verlieren einen Teil ihres Schreckens und werden behandelbar.

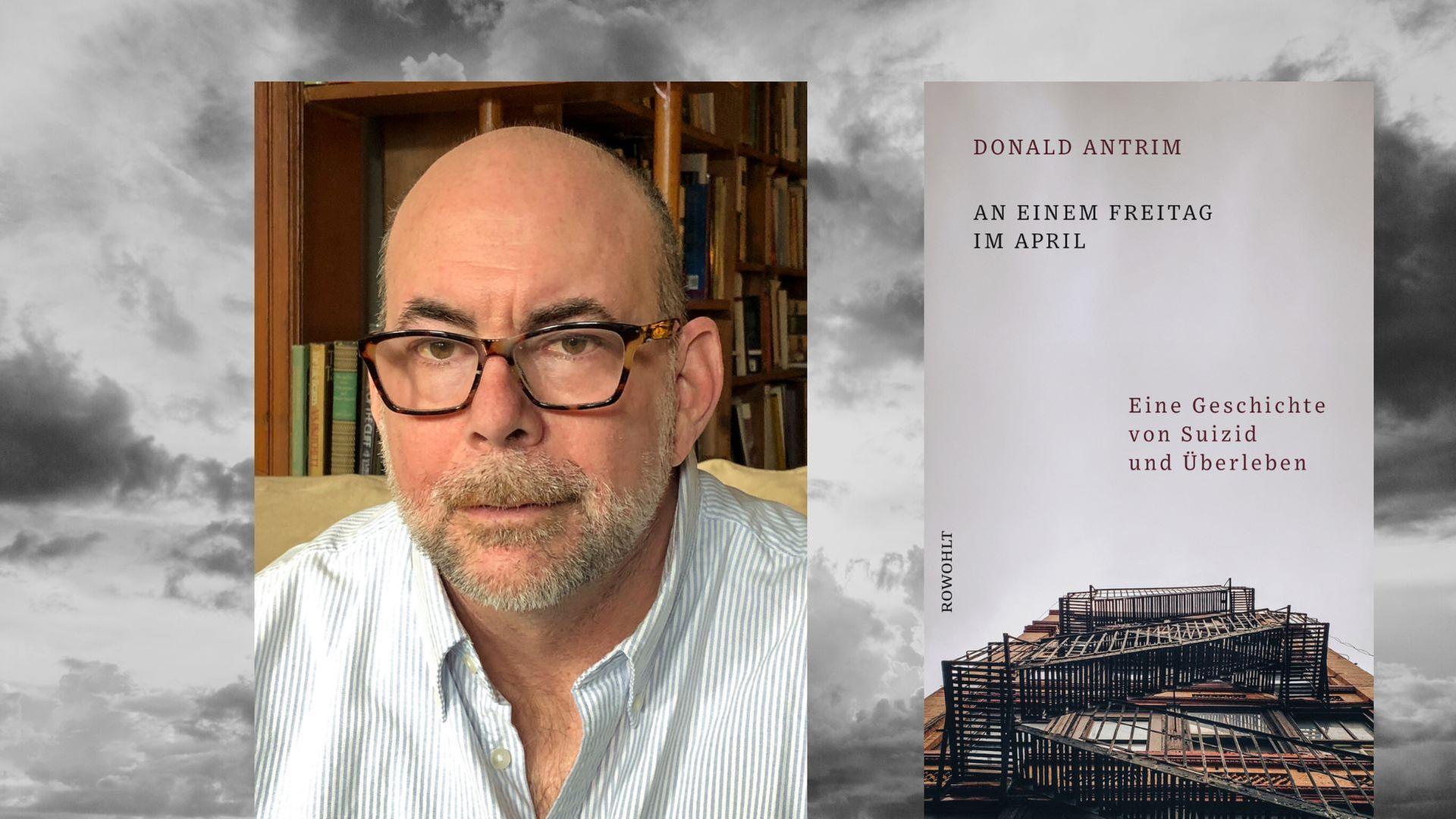

Donald Antrim: „An einem Freitag im April. Eine Geschichte von Suizid und Überleben“

Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl

Rowohlt Verlag, Hamburg. 157 S., 24 Euro.

Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl

Rowohlt Verlag, Hamburg. 157 S., 24 Euro.