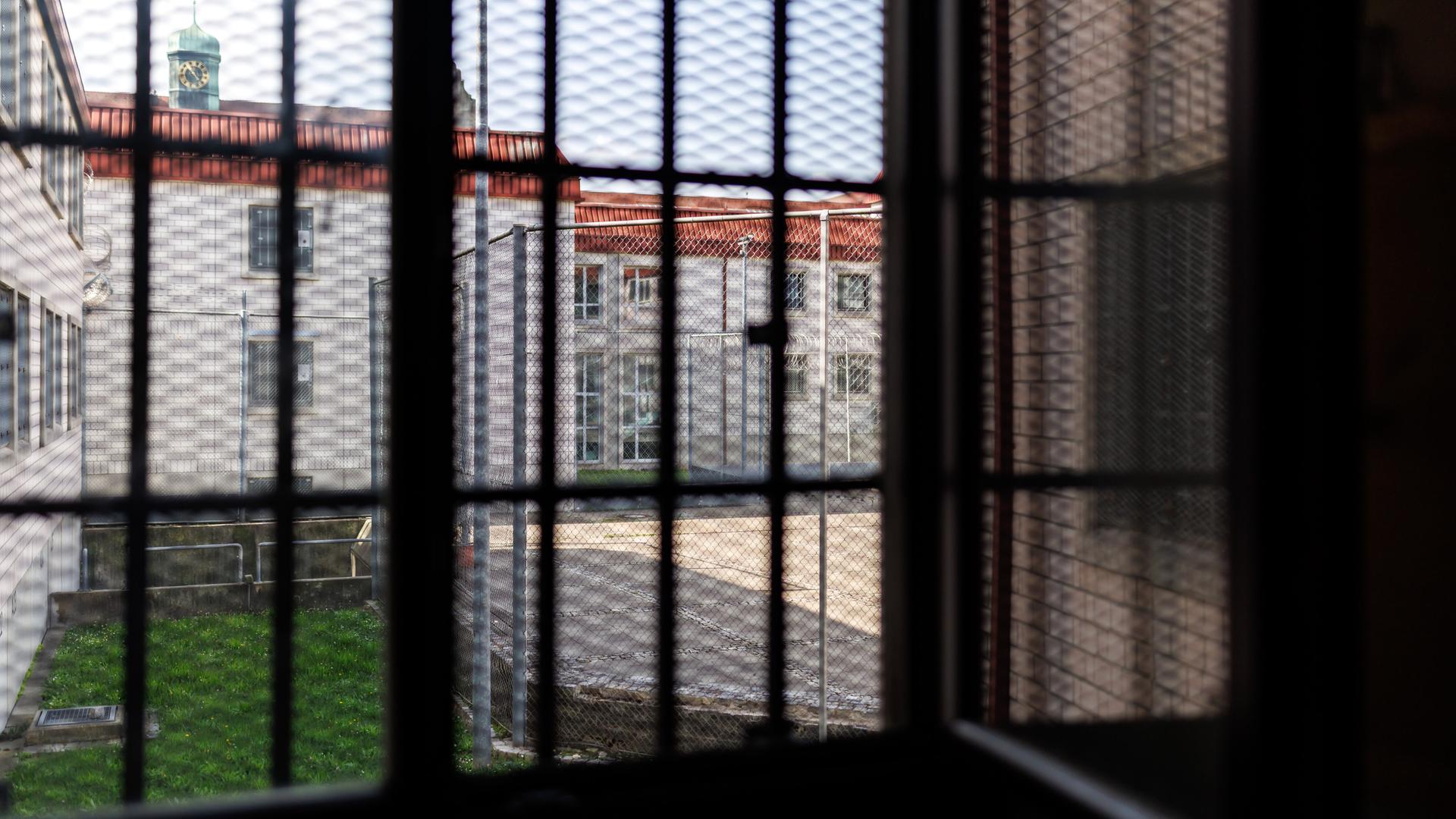

Jedes Jahr sitzen rund 50.000 Menschen in Deutschland (das sind etwa zehn Prozent der Häftlinge) eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ab. Diese wird angeordnet, wenn eine Geldstrafe nicht bezahlt werden kann und trifft deswegen vor allem von Armut betroffene Menschen. Laut dem Deutschen Anwaltverein lag die Quote in Berlin im Jahr 2022 sogar bei über 28 Prozent.

Die ursprünglichen Geldstrafen wurden oft wegen mehrfachen Schwarzfahrens oder anderen Bagatelldelikten wie Diebstahl von Lebens- oder Genussmitteln verhängt. Initiativen wie die des Deutschen Anwaltvereins fordern eine Neuregelung in der Rechtsprechung. Sie kritisieren eine unnötige Verschärfung der prekären Situation der Betroffenen.

Was ist die Ersatzfreiheitsstrafe?

Die Ersatzfreiheitsstrafe wird verhängt, wenn eine Geldstrafe trotz mehrfacher Aufforderung und Mahnungen nicht beglichen wird und auch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht greifen, d.h. wenn beispielsweise Pfändungen des Arbeitseinkommens oder Kontos nicht möglich sind.

Wenn die betroffene Person zusätzlich auf das Angebot von Zahlungserleichterungen oder einer Abarbeitung des Betrags nicht eingeht, bekommt sie eine Ladung zum Haftantritt in einer Justizvollzugsanstalt.

Wie lautet die Kritik an der Ersatzfreiheitsstrafe?

Bagatelldelikte wie Lebensmitteldiebstahl oder das Fahren ohne gültiges Ticket im ÖPNV sind die häufigsten Vergehen, die zu Ersatzfreiheitsstrafen wegen nicht gezahlter Geldstrafen führen. Das bedeutet auch, dass die meisten dieser Vergehen von Menschen begangen werden, die ebendiese Geldstrafen schlicht nicht aufbringen können – daher ist die Wahrscheinlichkeit, im Gefängnis zu landen, bei von Armut Betroffenen höher als bei anderen Menschen.

Viele Betroffene seien langzeitarbeitslos, psychisch krank, suchtbelastet oder obdachlos, sagt die Kriminologin Nicole Bögelein von der Universität Köln. Laut der Berliner Justizverwaltung haben etwa 40 Prozent der Menschen, die in Berlin eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen müssen, keinen festen Wohnsitz.

In der Politik und bei Gefängnisverwaltungen sind Ersatzfreiheitsstrafen schon länger umstritten. Die Haftkosten für den Staat sind meist viel höher als die eigentliche Geldstrafe. In Berlin betragen die Kosten knapp 227 Euro pro Tag und Häftling.

Was ist das Strafbefehlsverfahren?

Eigentlich müssten Gerichte klären, ob die Betroffenen überhaupt schuldfähig seien, kritisiert der mittlerweile pensionierte Leiter der JVA Plötzensee Uwe Meyer-Odewald, denn viele hätten die Kontrolle über ihr Leben verloren und gehörten eigentlich nicht in den Strafvollzug.

Doch das jetzige System sehe bei Bagatellstraftaten keine mündliche Verhandlung vor. Insbesondere das Schwarzfahren werde per Strafbefehlsverfahren abgewickelt. Das bedeutet, dass das Gericht ohne Hauptverhandlung, also ohne Anhörung des Angeklagten oder der Verteidigung, entscheidet.

Das will die Vereinigung Hessischer Strafverteidiger*innen ändern. Sie hat ein "Pilotprojekt Strafbefehl" durchgeführt. Das wissenschaftliche Ergebnis dieses Projektes soll als Grundlage für einen Vorschlag für eine neue Gesetzesinitiative dienen, die eine Verteidigung in Strafbefehlsverfahren verankert.

Warum wird an der Ersatzfreiheitsstrafe festgehalten?

Eine Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe kann nur bundesweit erfolgen. Mehrere Versuche im Bundestag und im Bundesrat, das Gesetz zu reformieren, blieben in den letzten Jahrzehnten erfolglos. Schließlich wurde eine Bund-Länder-Gruppe beauftragt, eine mögliche Reform eingehend zu prüfen. Die Arbeitsgruppe sprach sich schließlich für eine Beibehaltung aus – als Druckmittel und als letztmögliches Mittel zur Vollstreckung von Geldstrafen.

Das sieht auch der Ex-JVA-Leiter Meyer-Odewald so: Er plädiert zwar für die Entkriminalisierung des Fahrens ohne Ticket, doch die vollständige Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe würde ihm zu weit gehen. Sie sichere schließlich die Wirksamkeit der Geldstrafe, so Odewald: "Wenn es das System nicht gäbe, würde wahrscheinlich niemand mehr seine Geldstrafe bezahlen."

Welche Lösungen wären möglich?

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat vor zwei Jahren ein Pilotprojekt ins Leben gerufen. In diesem sollen zusammen mit Polizei, den JVAs und der Gerichtshilfe Ansätze entwickelt werden, um Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden. Oft fände man gerade bei kleineren Straftaten in den Akten keine Informationen zu den Lebensumständen der Beschuldigten, sagt Sebastian Büchner von der Berliner Staatsanwaltschaft.

Im Pilotprojekt wird die Gerichtshilfe, also die Sozialarbeiter, in die Ermittlungsverfahren mit einbezogen. Sie nimmt noch vor der Anklageerhebung Kontakt mit den Personen auf, schaut sich ihre Lebenssituation an und erstellt gegebenenfalls auch ein Gutachten.

Wenn absehbar sei, dass jemand voraussichtlich die Briefe der Staatsanwaltschaft weder erhalten noch lesen werde, soll es zu einer persönlichen Gerichtsverhandlung kommen, erläutert Büchner. Der Anspruch sei, im Rahmen einer Hauptverhandlung eine Strafe zu finden, die an die Lebensumstände der Betroffenen angepasst ist, etwa eine Geldstrafe, die für die Person tatsächlich zu bewältigen ist. Ob mit dem Pilotprojekt tatsächlich Ersatzfreiheitsstrafen verhindert werden, ist noch ungewiss. Es soll jetzt evaluiert werden.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die Anlaufstellen für Straffällige in Niedersachsen: Sie bieten ein Programm zur angemessenen Ratentilgung der Geldstrafen an. Die vereinbarten Beträge werden im Rahmen einer Geldverwaltung verlässlich an die jeweiligen Staatsanwaltschaften überwiesen. Nach eigenen Angaben schließen 90 Prozent der Teilnehmenden die Maßnahme erfolgreich ab und entgehen damit den negativen Auswirkungen einer Inhaftierung.

Das spendenfinanzierte Projekt Freiheitsfonds kauft seit dreieinhalb Jahren wegen Schwarzfahrens im Gefängnis sitzende Menschen frei. Das ist rechtlich möglich, denn das Gesetz schreibt nicht vor, wer letztendlich eine Geldstrafe zu zahlen hat. Nach Tilgung der Strafe kommen die Menschen frei.

Laut eigenen Angaben hat der Freiheitsfonds mittlerweile fast 1400 Personen freigekauft und dem Staat fast 20 Millionen Euro an Kosten erspart. Langfristiges Ziel des Projektes ist die Entkriminalisierung des Fahrens ohne Ticket. In zumindest dreizehn deutschen Kommunen ist das mittlerweile auch erfolgt.

rja