"Hatten Sie das Gefühl, einen Schatten zu haben während Sie Interviews in N’Djamena gemacht haben?"

Es ist die Frage eines Europäers, der im Tschad arbeitet, an den Korrespondenten. Mit dem "Schatten" sind natürlich Mitarbeiter der staatlichen Sicherheitsdienste des Tschads gemeint. Dieser "Schatten" lässt sich während einer Recherche-Reise entspannt aushalten. Für Oppositionspolitiker oder Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen im Tschad ist er ein permanentes Risiko. Weil es keineswegs nur bei der Überwachung bleibt: Céline Namardji wurde ins Gefängnis gesteckt. Wegen ihres politischen Engagements, sagt sie: "Ja, ich war im Gefängnis. Vor den Wahlen."

Die Vorsitzende einer Frauenorganisation schildert den Tschad als repressiven Staat: "Das ist eine offene Diktatur. Die Leute sind traurig. Sie sind gewalttätig. Sie fangen an zu hassen. Und dieser Hass – der wird eines Tages Folgen haben, das ist sicher."

Die Vorsitzende einer Frauenorganisation schildert den Tschad als repressiven Staat: "Das ist eine offene Diktatur. Die Leute sind traurig. Sie sind gewalttätig. Sie fangen an zu hassen. Und dieser Hass – der wird eines Tages Folgen haben, das ist sicher."

Fragen in Sachen Demokratie

In der Botschaft der Europäischen Union in N’Djamena sitzt Denisa-Elena Ionete. Sie hat als EU-Botschafterin die Aufgabe, mit dem "wichtigen Partner" Tschad zusammenzuarbeiten.

"Der Tschad ist aus verschiedenen Gründen ein wichtiger Partner. Die EU baut ihre Zusammenarbeit mit Staaten aus, die von Konflikten und Krisen betroffen sind. Der Tschad steht im Mittelpunkt verschiedener Krisen und ist deshalb ein Schlüssel-Staat."

Über dieser Kooperation liegt auch ein Schatten. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich in der kommenden Woche an der Elfenbeinküste mit ihren afrikanischen Kollegen. Allerdings arbeitet die EU in Afrika immer enger mit Regierungen zusammen, deren Bilanz in Sachen Demokratie, Wirtschaftsentwicklung, Menschenrechte oder gute Regierungsführung viele Fragen aufwirft. Tschads Präsident Idriss Deby, seit 27 Jahren an der Macht, ist dafür ein gutes Beispiel. Denn die Europäer müssen sich an ihren eigenen Ansprüchen messen lassen: Wofür und wie wird all das Geld verwendet, das Präsident Deby und seine Regierung im Namen der Entwicklungszusammenarbeit bekommen? Immerhin deutlich mehr als eine Milliarde Euro zwischen 2017 und 2021. Und wie steht es um Demokratie und Menschenrechte im Tschad?

Céline Namardji, die Vorsitzende der Frauenorganisation im Tschad, jedenfalls stellt diese Fragen: "Was haben alle diese Investitionen in 27 Jahren bewirkt? Und dazu kommt ja noch das Geld aus der Erdölförderung im Tschad. – Nichts!"

"Der Tschad ist aus verschiedenen Gründen ein wichtiger Partner. Die EU baut ihre Zusammenarbeit mit Staaten aus, die von Konflikten und Krisen betroffen sind. Der Tschad steht im Mittelpunkt verschiedener Krisen und ist deshalb ein Schlüssel-Staat."

Über dieser Kooperation liegt auch ein Schatten. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich in der kommenden Woche an der Elfenbeinküste mit ihren afrikanischen Kollegen. Allerdings arbeitet die EU in Afrika immer enger mit Regierungen zusammen, deren Bilanz in Sachen Demokratie, Wirtschaftsentwicklung, Menschenrechte oder gute Regierungsführung viele Fragen aufwirft. Tschads Präsident Idriss Deby, seit 27 Jahren an der Macht, ist dafür ein gutes Beispiel. Denn die Europäer müssen sich an ihren eigenen Ansprüchen messen lassen: Wofür und wie wird all das Geld verwendet, das Präsident Deby und seine Regierung im Namen der Entwicklungszusammenarbeit bekommen? Immerhin deutlich mehr als eine Milliarde Euro zwischen 2017 und 2021. Und wie steht es um Demokratie und Menschenrechte im Tschad?

Céline Namardji, die Vorsitzende der Frauenorganisation im Tschad, jedenfalls stellt diese Fragen: "Was haben alle diese Investitionen in 27 Jahren bewirkt? Und dazu kommt ja noch das Geld aus der Erdölförderung im Tschad. – Nichts!"

Strategischer Partner Tschad

Tatsache ist: Der Tschad ist in den vergangenen 15 Jahren im Entwicklungsindex der Vereinten Nationen zurückgefallen. 2002 lag das Land auf Platz 167. Heute steht der Tschad auf der vorletzten Position von insgesamt 188 Nationen. Er ist eines der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder der Welt.

Gleichzeitig sieht die Europäische Union den Tschad aber als strategisch wichtigen Partner in der verarmten und von Terrorismus durchzogenen Sahel-Region. Die Terrormiliz Boko Haram mordet und attackiert im Tschadsee-Becken. Der Norden des Tschad, glaubt die EU, wird mehr und mehr zum Transport-Korridor von Schleuser-Banden, die Migranten in Richtung Mittelmeerküste bringen. Dass die Mächtigen im Tschad seit fast drei Jahrzehnten regieren, ihr Land aber kaum voran gebracht haben – das scheint aus europäischer Sicht nur ein Neben-Widerspruch zu sein. Denisa-Elena Ionete, die Botschafterin der Europäischen Union, reagiert angespannt auf entsprechende Fragen. Und während sie darauf antwortet, pocht sie mit der Hand immer wieder auf den Konferenztisch in ihrem Büro:

"Das Land steckt jetzt in der Krise. Die Verantwortlichen sind dabei zu untersuchen, wie tief diese Krise geht. Es ist Sache der Regierung, das Ausmaß der Krise zu bewerten und gleichzeitig zu beachten, wie wichtig es ist, dieser Krise mit den notwendigen Reformen zu begegnen. Unsere gemeinsame Pflicht ist es, weiterhin an den Reformen zu arbeiten und sie effektiv umzusetzen."

Gleichzeitig sieht die Europäische Union den Tschad aber als strategisch wichtigen Partner in der verarmten und von Terrorismus durchzogenen Sahel-Region. Die Terrormiliz Boko Haram mordet und attackiert im Tschadsee-Becken. Der Norden des Tschad, glaubt die EU, wird mehr und mehr zum Transport-Korridor von Schleuser-Banden, die Migranten in Richtung Mittelmeerküste bringen. Dass die Mächtigen im Tschad seit fast drei Jahrzehnten regieren, ihr Land aber kaum voran gebracht haben – das scheint aus europäischer Sicht nur ein Neben-Widerspruch zu sein. Denisa-Elena Ionete, die Botschafterin der Europäischen Union, reagiert angespannt auf entsprechende Fragen. Und während sie darauf antwortet, pocht sie mit der Hand immer wieder auf den Konferenztisch in ihrem Büro:

"Das Land steckt jetzt in der Krise. Die Verantwortlichen sind dabei zu untersuchen, wie tief diese Krise geht. Es ist Sache der Regierung, das Ausmaß der Krise zu bewerten und gleichzeitig zu beachten, wie wichtig es ist, dieser Krise mit den notwendigen Reformen zu begegnen. Unsere gemeinsame Pflicht ist es, weiterhin an den Reformen zu arbeiten und sie effektiv umzusetzen."

EU verspricht sich Stabilität vom Präsidenten

Der Europäischen Union geht es darum, das schwer angeschlagene Land nicht ins Chaos abstürzen zu lassen. Sie will Stabilität und sie will von der Regierung des Tschad Unterstützung für ihre Interessen in der Migrations- und in der Anti-Terror-Politik. Stabilität verspricht sich die EU offenbar ausgerechnet von Präsident Idriss Deby.

Saleh Kebzabo hält das für einen fatalen Irrtum. Der 71-jährige Oppositionsführer empfängt zum Interview auf der Terrasse seines Privathauses in der Hauptstadt N’Djamena: "Die Situation des Tschad ist katastrophal!"

Arbeitslosenzahlen werden erst gar nicht veröffentlicht. Die Gehälter im Öffentlichen Dienst sind radikal gekürzt worden, lange Streiks folgten daraufhin. Die Schulen funktionieren nicht, sagt Saleh Kebzabo. Die Opposition werde massiv unter Druck gesetzt und viele Menschen hätten Angst, auch nur irgendetwas Kritisches zu äußern. Wer glaube, mit noch mehr Milliarden für die Entwicklungszusammenarbeit würde sich etwas verändern – der liegt nach Ansicht von Saleh Kebzabo völlig falsch. Das Problem sei das Regime von Präsident Idriss Deby: korrupt, unfähig und repressiv.

Saleh Kebzabo hält das für einen fatalen Irrtum. Der 71-jährige Oppositionsführer empfängt zum Interview auf der Terrasse seines Privathauses in der Hauptstadt N’Djamena: "Die Situation des Tschad ist katastrophal!"

Arbeitslosenzahlen werden erst gar nicht veröffentlicht. Die Gehälter im Öffentlichen Dienst sind radikal gekürzt worden, lange Streiks folgten daraufhin. Die Schulen funktionieren nicht, sagt Saleh Kebzabo. Die Opposition werde massiv unter Druck gesetzt und viele Menschen hätten Angst, auch nur irgendetwas Kritisches zu äußern. Wer glaube, mit noch mehr Milliarden für die Entwicklungszusammenarbeit würde sich etwas verändern – der liegt nach Ansicht von Saleh Kebzabo völlig falsch. Das Problem sei das Regime von Präsident Idriss Deby: korrupt, unfähig und repressiv.

Vorwurf an die Regierung: Korruption

Kebzabo selbst war in diesem Jahr in Deutschland, hat dort mit Regierungsvertretern und mit Parteien gesprochen. Und er hat versucht ihnen zu vermitteln, dass dem Tschad nicht mit Milliardenzahlungen geholfen ist, die wiederum ins System Idriss Deby eingespeist werden. Saleh Kebzabo wirft der tschadischen Regierung massive Korruption und Verschwendung vor. Er plädiert eindringlich für eine ganz andere Strategie.

"Der demokratische Prozess im Tschad muss unterstützt werden. Das ist das Wichtigste. Ohne Demokratie müssen wir gar nicht erst über Entwicklung oder Frieden reden. Das wird es dann nicht geben. Politische Führer, die illegitim oder sogar illegal Macht ausüben, können keinen Erfolg haben. Weil das Volk ihnen nicht glaubt."

Das Volk glaubt dem Präsidenten Idriss Deby anscheinend nicht mehr, dass es irgendwann mal eine positive wirtschaftliche Perspektive geben wird. Als 2003 Erdöl im Tschad gefunden wurde, hatten die Menschen Hoffnung geschöpft: Bis dahin hatte das Land vor allem von der Landwirtschaft gelebt – mehr schlecht als recht. Mit den Einnahmen aus der Erdölförderung sollte es aufwärts gehen. Idriss Deby versprach viel: Investitionen in die Infrastruktur - Straßen, Schulen, Krankenhäuser. Der internationalen Gemeinschaft sagte der Präsident Effizienz und gute Regierungsführung zu. Weil die Weltbank sich damals maßgeblich an der Finanzierung einer Erdöl-Pipeline nach Kamerun beteiligte, verpflichtete sich der Tschad den größten Teil der Öl-Einnahmen für Investitionen zugunsten der Bevölkerung zu verwenden. Tatsächlich, so fasst es die Deutsche Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing zusammen, passierte Folgendes:

"Zwar wurde im Zuge dieser Hochphase auch die Infrastruktur verbessert, ein Großteil des Geldes floss jedoch in Projekte, von denen die Bevölkerung nur wenig hat, wie den Neubau von Ministerien, Denkmälern und Luxushotels. Auch wurde die Weiterentwicklung anderer wirtschaftlicher Sektoren vernachlässigt."

"Der demokratische Prozess im Tschad muss unterstützt werden. Das ist das Wichtigste. Ohne Demokratie müssen wir gar nicht erst über Entwicklung oder Frieden reden. Das wird es dann nicht geben. Politische Führer, die illegitim oder sogar illegal Macht ausüben, können keinen Erfolg haben. Weil das Volk ihnen nicht glaubt."

Das Volk glaubt dem Präsidenten Idriss Deby anscheinend nicht mehr, dass es irgendwann mal eine positive wirtschaftliche Perspektive geben wird. Als 2003 Erdöl im Tschad gefunden wurde, hatten die Menschen Hoffnung geschöpft: Bis dahin hatte das Land vor allem von der Landwirtschaft gelebt – mehr schlecht als recht. Mit den Einnahmen aus der Erdölförderung sollte es aufwärts gehen. Idriss Deby versprach viel: Investitionen in die Infrastruktur - Straßen, Schulen, Krankenhäuser. Der internationalen Gemeinschaft sagte der Präsident Effizienz und gute Regierungsführung zu. Weil die Weltbank sich damals maßgeblich an der Finanzierung einer Erdöl-Pipeline nach Kamerun beteiligte, verpflichtete sich der Tschad den größten Teil der Öl-Einnahmen für Investitionen zugunsten der Bevölkerung zu verwenden. Tatsächlich, so fasst es die Deutsche Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing zusammen, passierte Folgendes:

"Zwar wurde im Zuge dieser Hochphase auch die Infrastruktur verbessert, ein Großteil des Geldes floss jedoch in Projekte, von denen die Bevölkerung nur wenig hat, wie den Neubau von Ministerien, Denkmälern und Luxushotels. Auch wurde die Weiterentwicklung anderer wirtschaftlicher Sektoren vernachlässigt."

Hunger bleibt im Tschad ein Thema

Es kam aber noch schlimmer: Vor drei Jahren sackte der Ölpreis am Weltmarkt in den Keller. Tschads Regierung verlor einen großen Teil ihrer Einnahmen. Die Folge: Eine radikale Sparpolitik. In der Hauptstadt N‘Djamena ragen Beton-Skelette gestoppter Bau-Projekte in den Himmel. Die Gehälter im Öffentlichen Dienst wurden fast halbiert. Streiks legten daraufhin die öffentliche Verwaltung wochenlang lahm.

Im Stadtviertel Walia reagieren die Menschen bitter auf Fragen, wie sie mit der akuten Wirtschaftskrise klarkommen. Der Familienvater Boukar Mahamat sagt, die Menschen haben große Schwierigkeiten:

"Denken Sie nicht, die Menschen haben zu essen, wenn Sie auf dem Markt ein bisschen Gemüse im Angebot sehen. Die Menschen haben kein Geld. Hunger ist wirklich ein Problem geworden. Die Kinder haben nichts zu essen, meine Frau versucht etwas zu ergattern. Die Kinder lungern auf der Straße herum."

Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika berichtet, dass Kinder im Tschad immer häufiger krank werden – als Folge von Mangelernährung. Im Stadtviertel Walia schildert der Lehrer Doudet Djito, was er in seinem Unterricht erlebt:

"Ich erkläre den Schülern etwas. Wenn ich nach einiger Zeit Fragen zu diesem Thema stelle, sind sie nicht in der Lage zu antworten. Und ich merke, das liegt am Hunger, sie können sich nicht konzentrieren. Was kann ich ihnen sagen? Ich sage ihnen, es wird schon werden."

Im Stadtviertel Walia reagieren die Menschen bitter auf Fragen, wie sie mit der akuten Wirtschaftskrise klarkommen. Der Familienvater Boukar Mahamat sagt, die Menschen haben große Schwierigkeiten:

"Denken Sie nicht, die Menschen haben zu essen, wenn Sie auf dem Markt ein bisschen Gemüse im Angebot sehen. Die Menschen haben kein Geld. Hunger ist wirklich ein Problem geworden. Die Kinder haben nichts zu essen, meine Frau versucht etwas zu ergattern. Die Kinder lungern auf der Straße herum."

Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika berichtet, dass Kinder im Tschad immer häufiger krank werden – als Folge von Mangelernährung. Im Stadtviertel Walia schildert der Lehrer Doudet Djito, was er in seinem Unterricht erlebt:

"Ich erkläre den Schülern etwas. Wenn ich nach einiger Zeit Fragen zu diesem Thema stelle, sind sie nicht in der Lage zu antworten. Und ich merke, das liegt am Hunger, sie können sich nicht konzentrieren. Was kann ich ihnen sagen? Ich sage ihnen, es wird schon werden."

Demonstrationen gegen Sparmaßnahmen der Regierung

Alain Dida kommt mit einem Freund auf seinem Moped angefahren. Treffpunkt ist ein Privathaus im Stadtviertel Abena, einem der etwas wohlhabenderen Quartiere der Hauptstadt N’Djamena. Alain Dida studiert Jura. Der 23jährige ist aber vor allem in einer Organisation junger Leute engagiert. "Wir haben genug" heißt sie – wir haben genug von dieser Regierung, das ist die Botschaft. Sie haben Demonstrationen organisiert, sie haben gegen Sparmaßnahmen an den Universitäten protestiert, sie haben für Aufsehen gesorgt.

Alain Dida hat deshalb zwei Wochen im Gefängnis gesessen, jetzt ist er wieder frei. Aber ständig unter Beobachtung durch die Sicherheitsdienste, sagt er. Dida erzählt seine Sicht auf die Situation der Studenten im Tschad:

"Da kommen junge Leute vom Land, um hier zu studieren. Bisher bekamen sie für ihr Studium eine Beihilfe vom Staat. Plötzlich hat die Regierung diese Beihilfe einfach gestrichen. Die jungen Leute können nicht mehr weiter studieren."

"Da kommen junge Leute vom Land, um hier zu studieren. Bisher bekamen sie für ihr Studium eine Beihilfe vom Staat. Plötzlich hat die Regierung diese Beihilfe einfach gestrichen. Die jungen Leute können nicht mehr weiter studieren."

Sie hätten Demonstrationen dagegen organisiert, berichtet Alain Dida. Die Regierung habe sie verboten. Die Begründung: Man könne die Sicherheit nicht garantieren, weil das Risiko von Terror-Anschlägen bestehe. Alain Dida glaubt das nicht.

Amnesty International: willkürliche Verhaftungen

Im Tschad gibt es zwei Innenminister. Einen, der vor allem für die innere Sicherheit verantwortlich ist, einen zweiten, der sich um die Verwaltung kümmert. Beide Herren erklären bei einem informellen Mittagessen ausführlich, dass diese Vorwürfe "Quatsch" seien. Schließlich habe es vor drei Jahren Terror-Anschläge in der Hauptstadt gegeben. Die Sicherheit müsse oberste Priorität haben, nur deshalb gebe es das Demonstrationsverbot.

Einige Wochen vor diesem Mittagessen mit den Innenministern hatte Amnesty International einen aktuellen Bericht über die Menschenrechtslage im Tschad veröffentlicht. Darin ist von willkürlichen Verhaftungen, von physischer Bedrohung von Dissidenten und der düsteren Rolle eines Geheimdienstes die Rede.

"Das ist alles falsch und erfunden", sagt einer der Innenminister beim Mittagessen. Ein Interview will er nicht aufnehmen. Das sei nicht seine Aufgabe, sagt er, dafür seien andere zuständig.

Frauenorganisationen, Gewerkschaften, Jugendverbände – sie alle berichten übereinstimmend, dass die Versammlungs- und Meinungsfreiheit im Tschad massiv eingeschränkt werde.

Einige Wochen vor diesem Mittagessen mit den Innenministern hatte Amnesty International einen aktuellen Bericht über die Menschenrechtslage im Tschad veröffentlicht. Darin ist von willkürlichen Verhaftungen, von physischer Bedrohung von Dissidenten und der düsteren Rolle eines Geheimdienstes die Rede.

"Das ist alles falsch und erfunden", sagt einer der Innenminister beim Mittagessen. Ein Interview will er nicht aufnehmen. Das sei nicht seine Aufgabe, sagt er, dafür seien andere zuständig.

Frauenorganisationen, Gewerkschaften, Jugendverbände – sie alle berichten übereinstimmend, dass die Versammlungs- und Meinungsfreiheit im Tschad massiv eingeschränkt werde.

Was passiert mit dem EU-Geld?

Tschads Regierende haben das Gesetz zur Terrorbekämpfung verschärft. Es gibt den Sicherheitsdiensten viel Spielraum. Michel Barka, Präsident des größten Gewerkschaftsverbandes im Tschad, schildert, welche Auswirkungen dieses Antiterrorgesetz aus seiner Sicht hat.

"Es gibt Vorschriften für Groß-Veranstaltungen. Die besagen, es stehe unter Strafe, das Funktionieren des Staates zu behindern. Sie erwähnen nicht ausdrücklich das Wort Streik, beispielsweise. Aber zwischen den Zeilen ist klar: Wenn das Funktionieren des Staates behindert wird, kann das als terroristischer Akt betrachtet werden."

Die Leute haben Angst, sagt Gewerkschaftschef Michel Barka. Aber nicht nur das. Sie sind gleichzeitig wütend. Barka schildert, dass sich viele die Frage stellen: Was ist mit all dem Geld aus der Erdöl-Förderung passiert? Was passiert mit all dem Geld, das beispielsweise die Europäische Union für die Entwicklungszusammenarbeit bereitstellt?

"Stellt die Europäische Union sicher, dass dieses Geld in den Dörfern ankommt? Ist sie sich sicher, dass die von ihr selbst etablierten Vorschriften zur Verwendung der Gelder eingehalten werden? Weiß sie wirklich, wie das Geld ausgegeben wird? Vertraut sie wirklich komplett der Regierung und ihren Angaben, wofür das Geld verwendet wird?"

"Es gibt Vorschriften für Groß-Veranstaltungen. Die besagen, es stehe unter Strafe, das Funktionieren des Staates zu behindern. Sie erwähnen nicht ausdrücklich das Wort Streik, beispielsweise. Aber zwischen den Zeilen ist klar: Wenn das Funktionieren des Staates behindert wird, kann das als terroristischer Akt betrachtet werden."

Die Leute haben Angst, sagt Gewerkschaftschef Michel Barka. Aber nicht nur das. Sie sind gleichzeitig wütend. Barka schildert, dass sich viele die Frage stellen: Was ist mit all dem Geld aus der Erdöl-Förderung passiert? Was passiert mit all dem Geld, das beispielsweise die Europäische Union für die Entwicklungszusammenarbeit bereitstellt?

"Stellt die Europäische Union sicher, dass dieses Geld in den Dörfern ankommt? Ist sie sich sicher, dass die von ihr selbst etablierten Vorschriften zur Verwendung der Gelder eingehalten werden? Weiß sie wirklich, wie das Geld ausgegeben wird? Vertraut sie wirklich komplett der Regierung und ihren Angaben, wofür das Geld verwendet wird?"

Maßnahmen nicht umgesetzt

Die Europäische Union lässt regelmäßig untersuchen, welchen Erfolg ihre Maßnahmen in der Entwicklungszusammenarbeit haben. Für den Tschad haben unabhängige Prüfer den Zeitraum zwischen 2008 und 2014 untersucht. In dem Prüfungsbericht heißt es unter anderem:

"Die Erwartungen bezüglich der Kapazität und des Willens der Regierung, die gesetzten Ziele zu erreichen und die entsprechenden Mittel einzusetzen, waren in den meisten Bereichen zu ehrgeizig."

Etwas klarer ausgedrückt: Tschads Regierung war weder willens noch in der Lage, die gemeinsam vereinbarten Maßnahmen effizient umzusetzen. Die Hilfen der Europäischen Union – so heißt es in diesem Bericht - hätten nur eine "bescheidene" Wirkung gehabt, was die wirtschaftliche Entwicklung und Diversifizierung des Tschads anbelangt. Die tschadische Regierung habe vor allem wenig Interesse gezeigt, den Sicherheitssektor, also Polizei und Armee, zu reformieren.

Die Botschafterin der Europäischen Union im Tschad kennt diesen Bericht natürlich. Die Kommission in Brüssel hat dennoch die Mittel allein für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit um 250 Millionen Euro erhöht. Aber was hat sich verändert? Welche verbesserten Kontrollmöglichkeiten gibt es, um die effektive Verwendung der Gelder zu überwachen?

"Wir haben die Unterstützung erhöht und den Dialog mit der Regierung über die Reformvorhaben intensiviert. Beispielsweise, was die Verwaltung der öffentlichen Finanzen angeht. Wir helfen, mehr Steuern einzunehmen und das Geld künftig besser einzusetzen. Wir nennen das: Mehr einnehmen, besser ausgeben."

"Die Erwartungen bezüglich der Kapazität und des Willens der Regierung, die gesetzten Ziele zu erreichen und die entsprechenden Mittel einzusetzen, waren in den meisten Bereichen zu ehrgeizig."

Etwas klarer ausgedrückt: Tschads Regierung war weder willens noch in der Lage, die gemeinsam vereinbarten Maßnahmen effizient umzusetzen. Die Hilfen der Europäischen Union – so heißt es in diesem Bericht - hätten nur eine "bescheidene" Wirkung gehabt, was die wirtschaftliche Entwicklung und Diversifizierung des Tschads anbelangt. Die tschadische Regierung habe vor allem wenig Interesse gezeigt, den Sicherheitssektor, also Polizei und Armee, zu reformieren.

Die Botschafterin der Europäischen Union im Tschad kennt diesen Bericht natürlich. Die Kommission in Brüssel hat dennoch die Mittel allein für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit um 250 Millionen Euro erhöht. Aber was hat sich verändert? Welche verbesserten Kontrollmöglichkeiten gibt es, um die effektive Verwendung der Gelder zu überwachen?

"Wir haben die Unterstützung erhöht und den Dialog mit der Regierung über die Reformvorhaben intensiviert. Beispielsweise, was die Verwaltung der öffentlichen Finanzen angeht. Wir helfen, mehr Steuern einzunehmen und das Geld künftig besser einzusetzen. Wir nennen das: Mehr einnehmen, besser ausgeben."

Bundesregierung will Hilfen für Tschad wieder aufnehmen

Dieser "Dialog mit der Regierung", das ist aus anderen Quellen in N’Djamena zu hören, funktioniere aber nicht. Viel Geld der Geber-Länder werde dazu verwendet, akut Löcher in den laufenden Ausgaben zu stopfen. Bei den Gesprächsterminen für den "Dialog" komme nur wenig Konkretes heraus. Dennoch hat die Europäische Union sich verpflichtet, in den kommenden vier Jahren knapp eine Milliarde Euro in die Unterstützung des Nationalen Entwicklungsplanes zu stecken, den hat die Regierung des Tschad jetzt vorgelegt. Wie schon häufiger, sind in diesem Plan ehrgeizige Projekte und Ziele aufgeschrieben worden. Auch die Bundesregierung plant, nach vielen Jahren Unterbrechung, die bilaterale Hilfe für den Tschad wieder aufzunehmen.

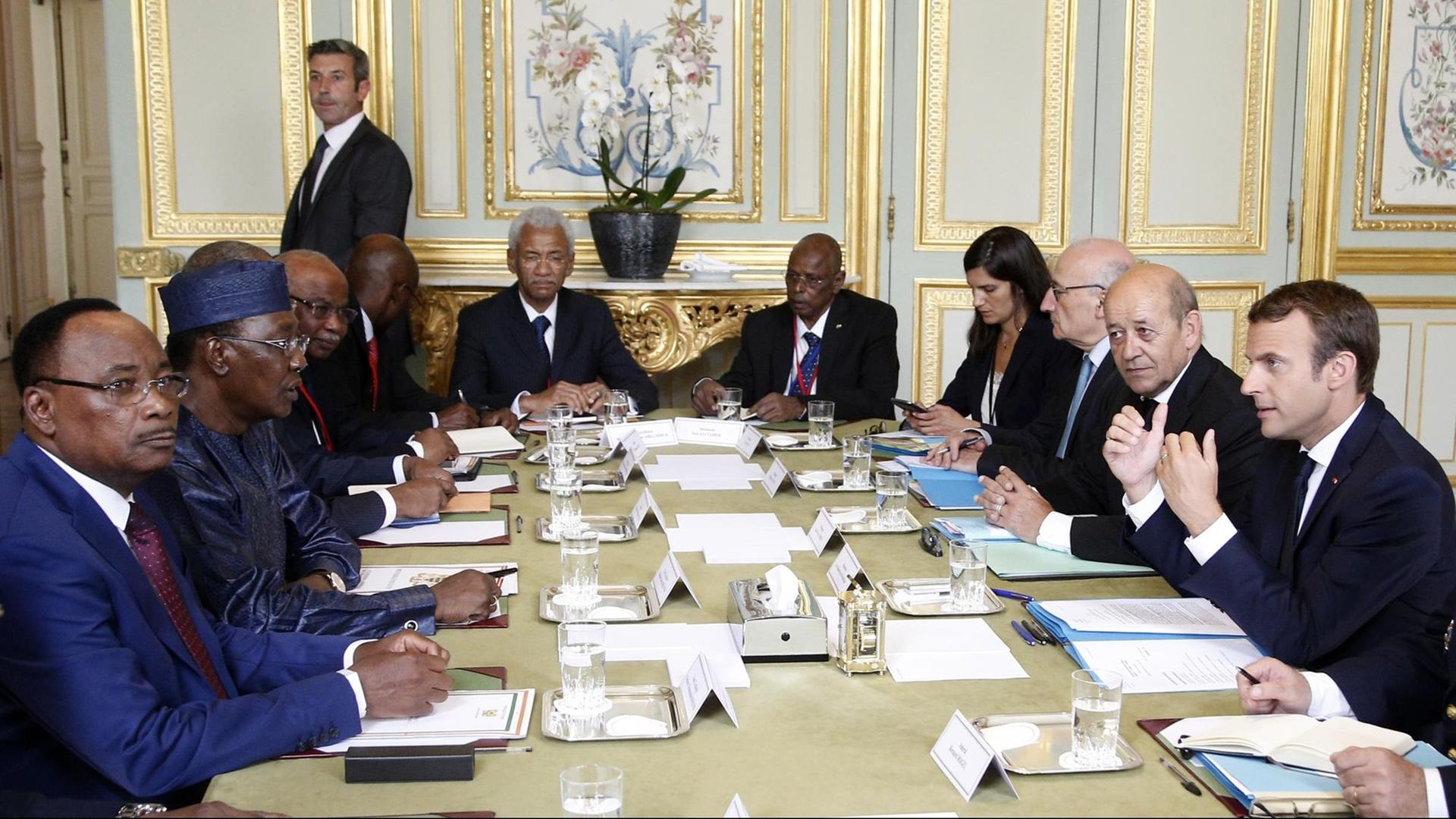

Damit aber nicht genug. Anfang September wurde in Paris eine Geber-Konferenz für den Tschad organisiert. Vereinte Nationen, Entwicklungsbanken, Regierungen und private Investoren waren dazu eingeladen, finanzielle Zusagen zur Unterstützung des neuen Entwicklungsplanes für den Tschad zu machen. Und tatsächlich versprechen die eingeladenen Geld-Geber am Schlusstag dieser Veranstaltung große Summen für den Tschad. Der Repräsentant der Vereinten Nationen im Tschad beispielsweise spricht davon, eine Milliarde US-Dollar zusätzlich bereitstellen zu wollen: Die Vertreterin der Weltbank verspricht 1,1 Mrd. US-Dollar.

Damit aber nicht genug. Anfang September wurde in Paris eine Geber-Konferenz für den Tschad organisiert. Vereinte Nationen, Entwicklungsbanken, Regierungen und private Investoren waren dazu eingeladen, finanzielle Zusagen zur Unterstützung des neuen Entwicklungsplanes für den Tschad zu machen. Und tatsächlich versprechen die eingeladenen Geld-Geber am Schlusstag dieser Veranstaltung große Summen für den Tschad. Der Repräsentant der Vereinten Nationen im Tschad beispielsweise spricht davon, eine Milliarde US-Dollar zusätzlich bereitstellen zu wollen: Die Vertreterin der Weltbank verspricht 1,1 Mrd. US-Dollar.

Tschad bleibt Partner der EU

Und so geht es immer weiter. Am Ende der Geber-Konferenz stehen unter dem Strich Versprechungen und Zusagen von knapp 20 Mrd. US-Dollar zugunsten des Tschad.

Präsident Idriss Deby geht ans Mikrofon und bedankt sich:

"Ich bin mit leeren Taschen aus N‘Djamena gekommen und gehe mit vollen Taschen zurück."

Präsident Idriss Deby geht ans Mikrofon und bedankt sich:

"Ich bin mit leeren Taschen aus N‘Djamena gekommen und gehe mit vollen Taschen zurück."

In den Applaus hinein verspricht Präsident Deby in Paris auch noch, seine Regierung werde peinlich genau darüber wachen, wie dieses Geld ausgegeben werde.

Saleh Kebzabo, der Oppositionsführer im Tschad, hatte die Geber-Konferenz auch aufmerksam verfolgt:

"Der Tschad hat überhaupt nicht die Kapazitäten, 20 Milliarden Dollar innerhalb von vier Jahren aufzunehmen. Wir haben eine Verwaltung, die nicht besonders kompetent ist. Ich denke, man müsste einen Weg finden, um diese Mittel über andere Wege zu verteilen. Die schlechte Regierungsführung in unserem Land ist unser größtes Problem. Das zu ändern müsste ganz oben auf der Agenda stehen und das Geld auf anderen Wegen verteilt werden."

Präsident Idriss Deby und seine Regierung bleiben aber Partner der Europäischen Union und anderer internationaler Organisationen. Die Botschafterin der EU im Tschad, Denise-Elena Ionete, begründet das so: Erstens könne man sich die Regierung ja nicht aussuchen. Und zweitens:

"Diese Regierung erkennt an: Es ist der Mangel an Zukunftsperspektiven der Menschen dazu treibt, in Richtung Mittelmeer auszuwandern oder in die Arme der Terrormiliz Boko Haram zu fallen. Das erkennt die Regierung an und arbeitet mit uns und anderen internationalen Partnern daran, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Menschen zuhause bleiben."

Saleh Kebzabo, der Oppositionsführer im Tschad, hatte die Geber-Konferenz auch aufmerksam verfolgt:

"Der Tschad hat überhaupt nicht die Kapazitäten, 20 Milliarden Dollar innerhalb von vier Jahren aufzunehmen. Wir haben eine Verwaltung, die nicht besonders kompetent ist. Ich denke, man müsste einen Weg finden, um diese Mittel über andere Wege zu verteilen. Die schlechte Regierungsführung in unserem Land ist unser größtes Problem. Das zu ändern müsste ganz oben auf der Agenda stehen und das Geld auf anderen Wegen verteilt werden."

Präsident Idriss Deby und seine Regierung bleiben aber Partner der Europäischen Union und anderer internationaler Organisationen. Die Botschafterin der EU im Tschad, Denise-Elena Ionete, begründet das so: Erstens könne man sich die Regierung ja nicht aussuchen. Und zweitens:

"Diese Regierung erkennt an: Es ist der Mangel an Zukunftsperspektiven der Menschen dazu treibt, in Richtung Mittelmeer auszuwandern oder in die Arme der Terrormiliz Boko Haram zu fallen. Das erkennt die Regierung an und arbeitet mit uns und anderen internationalen Partnern daran, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Menschen zuhause bleiben."

Zweifel aus dem Inland

Präsident Idriss Deby und sein seit fast 3 Jahrzehnten währendes Herrschaftssystem gelten den Europäern als Stabilitätsfaktoren im Tschad.

Im Land selbst bezweifeln viele genau das. Deshalb fürchtet Oppositionschef Saleh Kebzabo:

"Die Bevölkerung des Tschad wird nicht unbegrenzt Opfer bleiben, ohne zu reagieren. Man darf doch nicht glauben, das geht immer so weiter und Präsident Deby regiert, ohne dass die Menschen reagieren. Wenn die grundlegenden Probleme nicht gelöst werden, dann kommt dieses Land nicht voran. Und dann wir es explodieren."

Das wäre das genaue Gegenteil der Stabilität, die Europa im Tschad so gerne aufrechterhalten will.

Im Land selbst bezweifeln viele genau das. Deshalb fürchtet Oppositionschef Saleh Kebzabo:

"Die Bevölkerung des Tschad wird nicht unbegrenzt Opfer bleiben, ohne zu reagieren. Man darf doch nicht glauben, das geht immer so weiter und Präsident Deby regiert, ohne dass die Menschen reagieren. Wenn die grundlegenden Probleme nicht gelöst werden, dann kommt dieses Land nicht voran. Und dann wir es explodieren."

Das wäre das genaue Gegenteil der Stabilität, die Europa im Tschad so gerne aufrechterhalten will.