Beim Thema Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt im Netz ringen die EU-Staaten seit Jahren um einen Kompromiss zwischen Kinderschutz und Privatsphäre. Die dänische Ratspräsidentschaft wollte Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen bringen. Ihr Vorschlag: Kommunikationsanbieter sollen verpflichtet werden können, Bilder, Videos und Links auf Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu durchsuchen. Was für die einen längst überfällig ist, halten andere für das Ende digitaler Privatsphäre in Europa.

Am 14. Oktober sollten die Vertreter der EU-Regierungen über den Entwurf abstimmen. Doch Deutschland hat den Entwurf zur „anlasslosen Chatkontolle“ jetzt nach längerem Zögern abgelehnt. Damit dürfte dem Vorhaben die notwendige Mehrheit auf EU-Ebene fehlen. Nun wird weiter gestritten. Eine große Frage steht im Raum: Wie viel ist mehr Kinderschutz wert? Rechtfertigt das Ausmaß des Problems eine grundsätzliche Einschränkung privater digitaler Kommunikation in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union?

Worum es geht

Im Zentrum des Vorschlags steht der Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt im Netz. Nach Angaben der Organisation Save the Children werden in der Europäischen Union jede Sekunde mindestens zwei Bilder oder Videos geteilt, die Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder zeigen. Der dänische Justizminister Peter Hummelgaard erklärte im Juli 2025, die EU müsse endlich „strengere und wirksamere Regeln“ schaffen, um dies zu bekämpfen.

Die amtierende EU-Ratspräsidentschaft will Kommunikationsdienste wie Messenger und soziale Netzwerke verpflichten können, Inhalte auf sogenanntes CSAM – „Child Sexual Abuse Material“ (deutsch: Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder) – zu überprüfen. Aktuell diskutiert werden Bilder, Videos und Links. Texte und Sprachnachrichten sollen ausgenommen werden. Die technische Erkennung soll direkt auf den Geräten der Nutzerinnen und Nutzer erfolgen, noch bevor die Nachrichten verschlüsselt werden dürfen. Im gegebenen Fall könnten fragliche Inhalte so an eine EU-Behörde weitergeleitet werden.

Für die Überwachung sind behördliche Anordnungen vorgesehen, sogenannte „Detection Orders“. Sie sollen risikobezogen und zeitlich befristet gelten, könnten aber ganze Kommunikationsdienste betreffen, auch ohne konkreten Verdacht gegen einzelne Nutzer. Zuständig wären nicht nur Gerichte, sondern auch Verwaltungsbehörden, teils nach einmaliger richterlicher Genehmigung.

Nutzerinnen und Nutzer sollen voraussichtlich der Überwachung widersprechen dürfen. Dann sollen sie den Dienst weiter nutzen können – dürfen aber keine Bilder und Links mehr versenden. Wer nicht widerspricht, dessen Material darf kontrolliert werden. Sicherheitsbehörden und nicht-kommerzielle Kommunikationsdienste sollen ausgenommen werden.

Befürworter: Kinderschutz hat Vorrang

Kinderschutzorganisationen wie ECPAT unterstützen den Vorschlag der dänischen EU-Präsidentschaft. Lea Peters, Referentin für digitalen Kinderschutz bei ECPAT Deutschland, sagt: „Wir begrüßen das sehr, dass die Europäische Union daran arbeitet und den Schutz von Kindern prioritär behandelt.“ Die Plattformen, die digitale Räume bereitstellen, trügen Verantwortung, „dort mehr zu machen“.

Die Zahlen sind alarmierend. Nach Angaben der Internet Watch Foundation stammen mehr als 60 Prozent des weltweit bekannten kinderpornografischen Materials von Servern innerhalb der EU. Auch die EU-Kommission verweist auf rasant steigende Fallzahlen und eine hohe Dunkelziffer. Ylva Johansson, die als EU-Kommissarin für Inneres den ursprünglichen Entwurf 2022 vorgelegt hatte, betonte: „Die Antwort auf die Frage, wer von meinem Vorschlag profitiert, lautet: die Kinder. Und wer profitiert von seiner Ablehnung? Die Täter, die ihre Verbrechen weiterhin unentdeckt fortsetzen können und möglicherweise große Technologiekonzerne und Messenger-Dienste, die nicht reguliert werden wollen“.

Für ECPAT und andere Unterstützer ist klar: Freiwillige Maßnahmen reichen nicht aus. Viele Plattformen würden zwar bereits nach Missbrauchsdarstellungen suchen – jedoch nicht einheitlich und nicht flächendeckend. Eine verpflichtende Regelung sei daher notwendig, um Kinderrechte europaweit zu schützen.

Die Kritik: Angriff auf die Grundrechte

Datenschützer und Bürgerrechtsorganisationen lehnen den Vorschlag als grundrechtswidrig ab. Der ehemalige EU-Abgeordnete Patrick Breyer, Jurist und Mitglied der Piratenpartei, warnt: „Wer sagt, die Verschlüsselung bleibe ja erhalten, der will uns wirklich für dumm verkaufen.“ Denn die Scans und Weiterleitungen an Behörden würden „noch vor der Verschlüsselung direkt auf unserem Gerät stattfinden“. Das sei, so Breyer, „als ob ein Spion mir über die Schulter guckt, während ich einen Brief schreibe“.

Hinzu kommt die Kritik, dass der Richtervorbehalt aufgeweicht und der sogenannte „Anlassbezug“ nicht genau genug benannt sei. Nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs dürfen Eingriffe in die private Kommunikation bisher nur erfolgen, wenn ein konkreter Verdacht oder eine Gefahr vorliegt – nicht flächendeckend oder vorsorglich. Der aktuelle Ratsentwurf zu CSA-Material würde aber theoretisch erlauben, ganze Kommunikationsdienste als „risikoreich“ einzustufen und damit pauschal alle Nutzerinnen und Nutzer zu scannen – auch ohne individuellen Verdacht.

Wir haben ein Grundrecht auf Datenschutz. Wir haben ein Grundrecht auf Privatsphäre, und beides wird hier ausgehöhlt.

Wojciech Wiewiórowski, Europäischer Datenschutzbeauftragter

Der Europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski äußert sich besorgt: „Ich bin im totalitären Polen groß geworden – dort musste man jederzeit damit rechnen, dass jemand einen überwacht.“ Zwar sei der Kampf gegen Kindesmissbrauch notwendig, doch der Schutz personenbezogener Daten sei ebenfalls ein Grundrecht. „Wir haben ein Grundrecht auf Datenschutz. Wir haben ein Grundrecht auf Privatsphäre, und beides wird hier ausgehöhlt.“

Selbst der Deutsche Kinderschutzbund warnt davor, Verschlüsselung zu schwächen. Kinder und Jugendliche bräuchten vertrauliche Kommunikationsräume, um Missbrauch zu melden oder Hilfe zu suchen. Kinderschutz, so das Argument, funktioniere nur mit Privatsphäre.

Wie funktioniert Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?

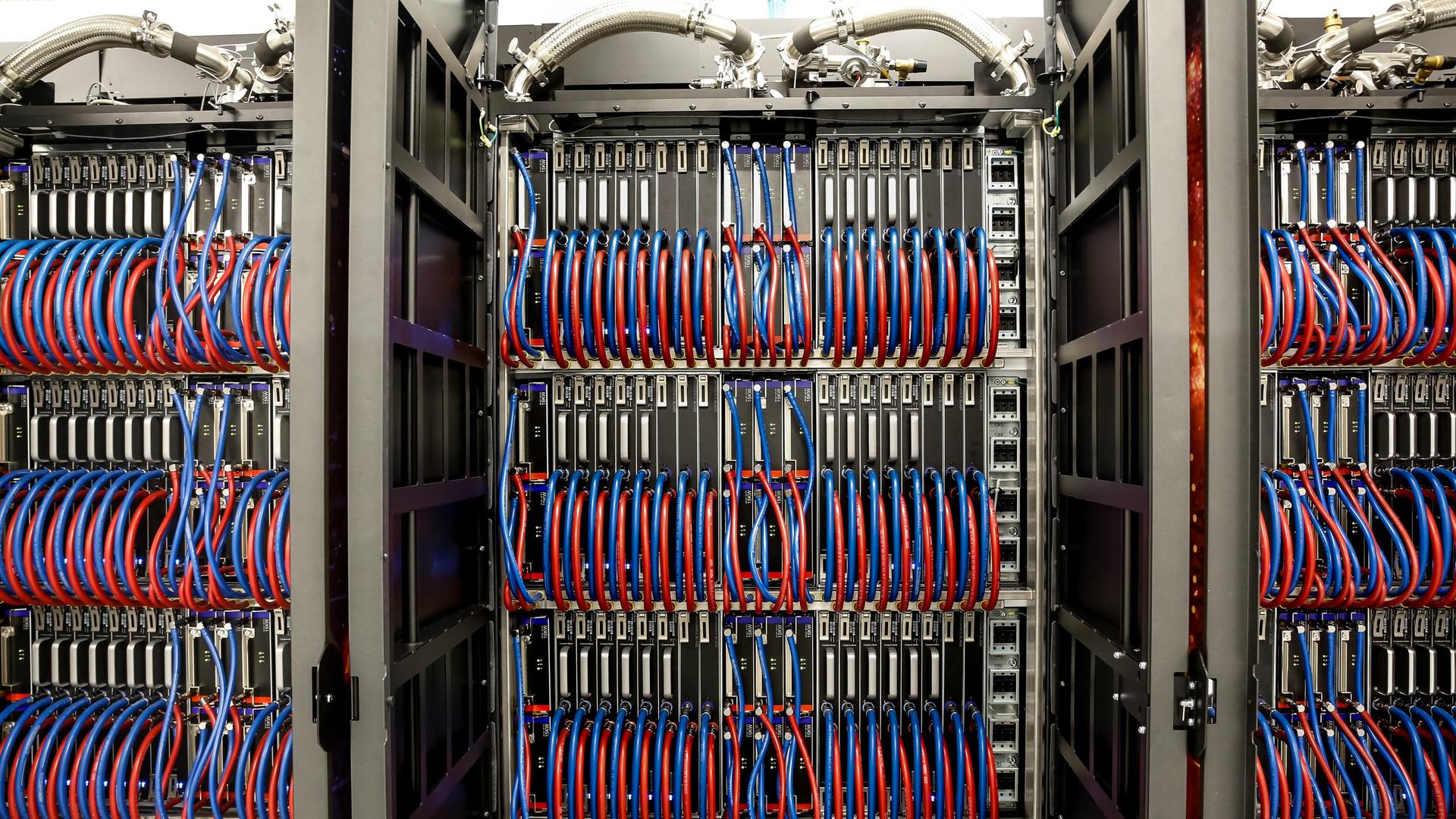

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichert digitale Kommunikation ab und macht sie abhörsicher. Viele Messengerdienste wie Signal oder WhatsApp nutzen sie, ebenso E-Mail-Anbieter wie Proton oder Tuta Mail.

Dabei wird eine Nachricht auf dem Gerät des Absenders verschlüsselt und kann nur vom Empfänger wieder entschlüsselt werden. Dazwischen bleibt sie unlesbar, selbst für den Anbieter des Kommunikationsdienstes. Möglich wird das durch einen Austausch kryptografischer Schlüssel: einen öffentlichen Schlüssel, mit dem andere Nachrichten an eine Person senden können, und einen privaten Schlüssel, der nur auf dem eigenen Gerät gespeichert ist.

Wie soll die Kommunikation durchsucht werden?

Die Erkennung soll vor allem über sogenanntes „clientseitiges Scannen“ erfolgen – also direkt auf den Endgeräten der Bürger, noch bevor Nachrichten verschlüsselt werden. Dabei kommen Hash-Verfahren zum Einsatz, die Bilder in digitale Fingerabdrücke umwandeln. Bekannte Missbrauchsdarstellungen sind in Datenbanken hinterlegt; die Hashes gescannter Fotos oder Videos können damit abgeglichen werden.

Diese Methode sei zwar präzise bei exakten Übereinstimmungen, aber leicht zu umgehen, sagt IT-Sicherheitsforscher Cas Cremers, Professor an der Universität des Saarlandes. Für die Entdeckung neuer Fotos oder Videos sei außerdem noch keine zuverlässige Lösung abzusehen. Die bisherigen Methoden hätten eine hohe Fehlerquote. „Sie erkennen nicht nur neue Inhalte oft nicht, sondern markieren auch völlig harmlose Nachrichten fälschlicherweise als Missbrauchsdarstellungen“, sagt Cremers.

Was das für Bürgerinnen und Bürger bedeutet

Die Maßnahme könnte eine Chance sein, Kinder besser vor sexualisierter Gewalt im Netz zu schützen. Fachleute sprechen hingegen von einem faktischen Ende digitaler Privatsphäre in Europa, weil jede Kommunikation potenziell schon vor dem Versenden ausgelesen werden könnte.

Hanna Bozakov, Sprecherin des verschlüsselten Maildienstes Tuta aus Hannover, meint: Selbst wenn man den eigenen Sicherheitsbehörden vertraue, wäre die unverschlüsselte Kommunikation damit auch für bösartige Hacker grundsätzlich zugänglich. „Sobald ich eine Schwachstelle einbaue, ist es weniger sicher. Und das wird jetzt von offizieller Seite verlangt.“