Mit militärischen Ehren wurde EU-Ratspräsident Donald Tusk vor einigen Tagen in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe begrüßt. Hier, in Tadschikistan, startete Tusk seine Sympathie-Tour durch Zentralasien, die ihn weiter nach Kasachstan und Usbekistan führte. Anlass für die Reise war die neue Zentralasien-Strategie, die die Europäische Union Mitte Mai verabschiedet hatte.

Das Papier soll die Grundlage für die Zusammenarbeit der EU mit den zentralasiatischen Ländern in den kommenden Jahren sein.

Bereits 2007 hatte die EU unter der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands ein solches Papier geschrieben. Die aktuellen politischen Entwicklungen in der Region, so die EU, hätten nun eine Auffrischung erforderlich gemacht.

Bereits 2007 hatte die EU unter der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands ein solches Papier geschrieben. Die aktuellen politischen Entwicklungen in der Region, so die EU, hätten nun eine Auffrischung erforderlich gemacht.

Unglücklicher Start einer Werbetour

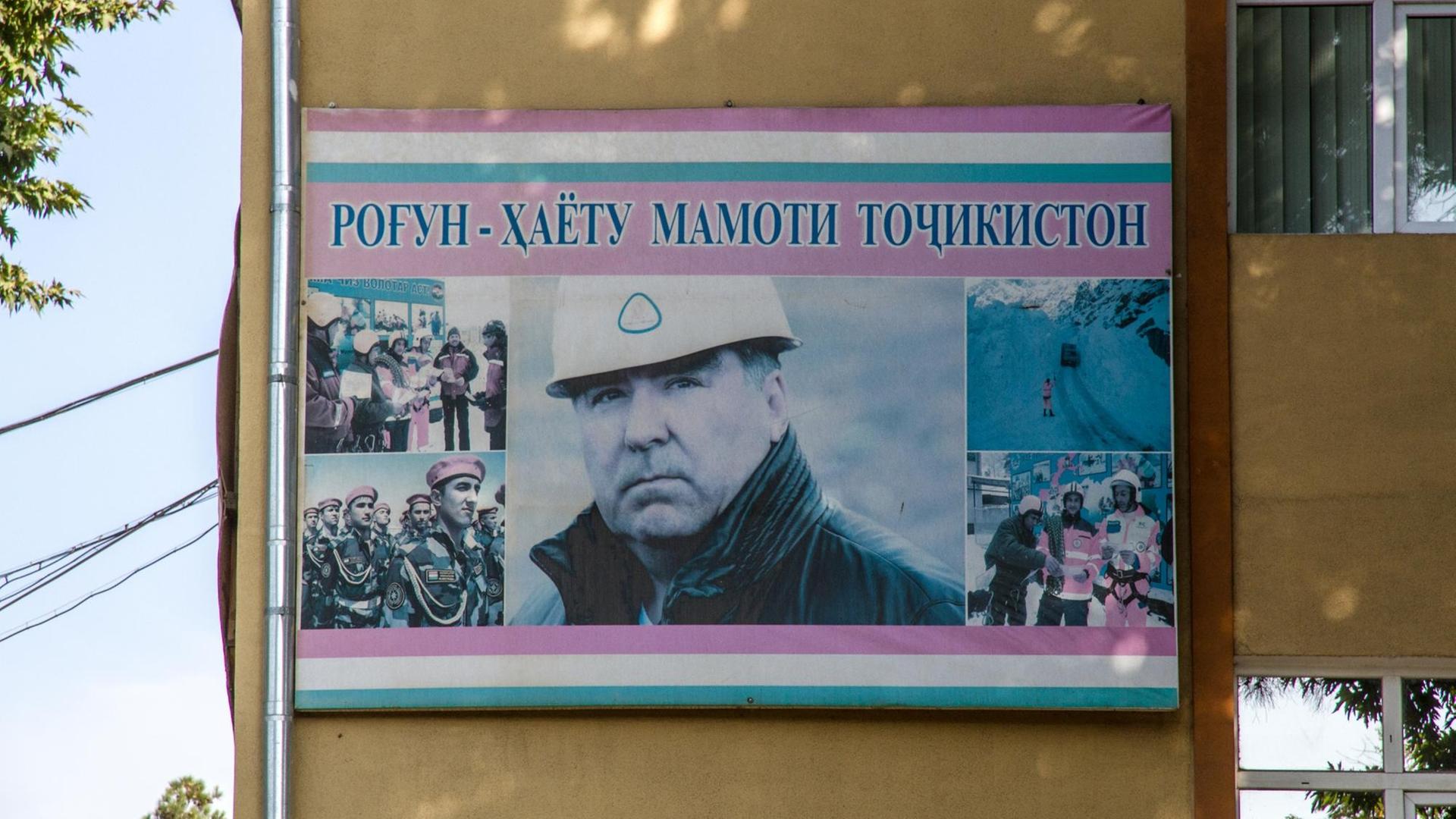

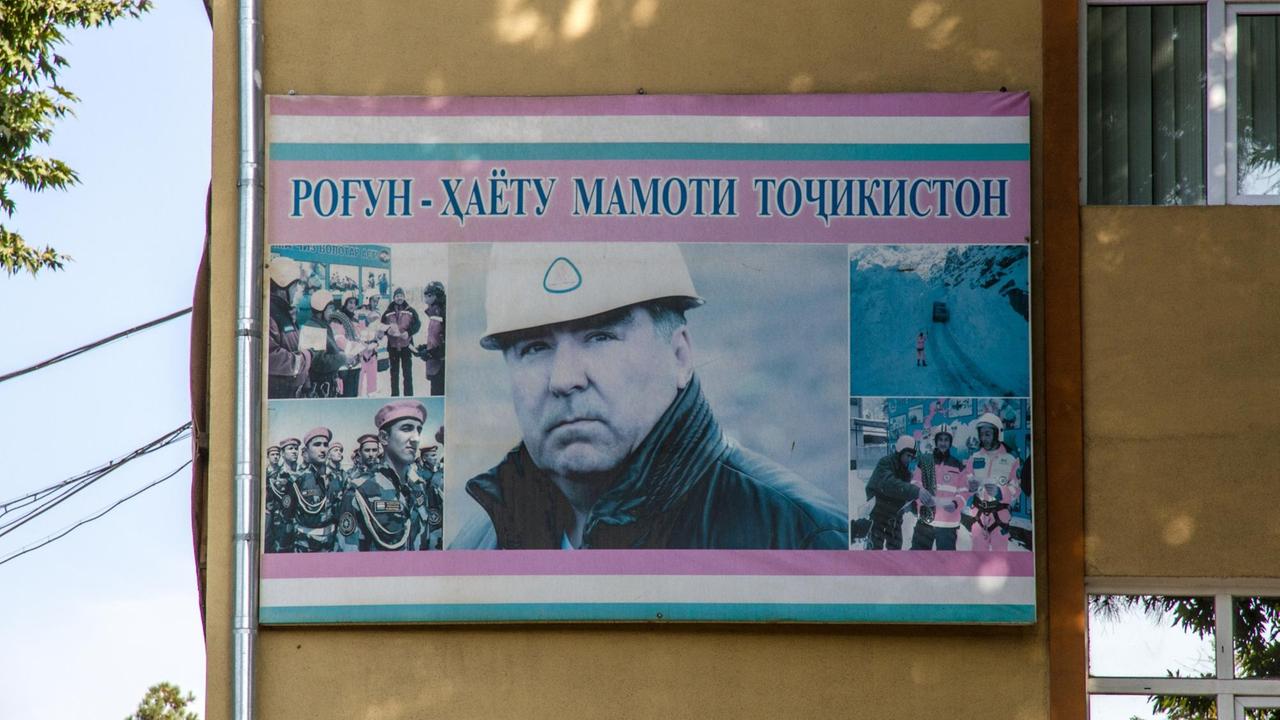

Donald Tusks Werbetour für das europäische Bekenntnis zur Region Zentralasien startete allerdings unglücklich. Denn seine wohlwollenden Worte gegenüber dem tadschikischen Präsidenten Emomali Rahmon stießen bei Beobachtern auf harsche Kritik.

"Das höchste Ziel jedes Politikers ist es, Sicherheit, aber auch Menschenrechte und Freiheiten zu gewährleisten. Um das zu erreichen, sind Stärke, Mut und guter Wille notwendig. – All das haben Sie, Herr Präsident."

"Das höchste Ziel jedes Politikers ist es, Sicherheit, aber auch Menschenrechte und Freiheiten zu gewährleisten. Um das zu erreichen, sind Stärke, Mut und guter Wille notwendig. – All das haben Sie, Herr Präsident."

Ausgeblendete Realität

Tusks Lob des tadschikischen Präsidenten schien die Realität im ärmsten der zentralasiatischen Länder auszublenden. Denn tatsächlich ist Emomali Rahmon, der Tadschikistan seit 1994 als Präsident regiert, einer der ärgsten Feinde von Demokratie und Menschenrechten in Zentralasien. Er hat die Opposition systematisch ausgeschaltet und bereitet derzeit die Machtübergabe an seinen Sohn als dynastischen Nachfolger vor.

Bereits vor Tusks Reise nach Duschanbe hatte die Nationale Allianz für Tadschikistan, ein Zusammenschluss tadschikischer Oppositioneller im europäischen Exil, einen Appell an den EU-Ratspräsidenten gesendet.

"Während allein die EU Tadschikistan mehrere hundert Millionen Euro an Finanzhilfen zur Verfügung gestellt hat, haben sich aufgrund von weitverbreiteter Korruption, Missmanagement, fehlender Transparenz und Nepotismus, alle … Versuche, die Situation in Tadschikistan zu verbessern, als ineffektiv erwiesen. Heute ist Tadschikistan bei allen wirtschaftlichen, politischen und freiheitlichen Werten weit abgeschlagen – das sollte die Partner unseres Landes, wie die Europäische Union, tief beunruhigen."

Tusks Auftritt in Duschanbe war auch in Kasachstan – Tusks zweiter Station in Zentralasien – aufmerksam verfolgt worden. Unter anderem von Daniyar Khassenov, 23-jähriger Medizinstudent und Bürgerrechtsaktivist.

"Als wir sein Statement zur Lage der Menschenrechte in Tadschikistan gesehen haben, das die Situation dort überhaupt nicht adäquat wiedergegeben hat, wollten wir ihn auch auf die Verletzung der Menschenrechte in Kasachstan aufmerksam machen."

Daniyar Khassenov ist der Mitinitiator eines offenen Briefes an Donald Tusk, den mittlerweile mehr als tausend Menschen in Kasachstan unterzeichnet haben, und in dem die Aktivisten die Repräsentanten der EU um Folgendes bitten:

"Wir wollen, dass sie die politische Repression verurteilen, dass sie Kasachstan dazu auffordern, seine internationalen Verpflichtungen beim Schutz von Menschenrechten einzuhalten, und die bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen.

Außerdem wollen wir, dass die EU die Wahlen als illegitim bezeichnet, weil grundsätzliche Wahlrechte verletzt wurden."

Bereits vor Tusks Reise nach Duschanbe hatte die Nationale Allianz für Tadschikistan, ein Zusammenschluss tadschikischer Oppositioneller im europäischen Exil, einen Appell an den EU-Ratspräsidenten gesendet.

"Während allein die EU Tadschikistan mehrere hundert Millionen Euro an Finanzhilfen zur Verfügung gestellt hat, haben sich aufgrund von weitverbreiteter Korruption, Missmanagement, fehlender Transparenz und Nepotismus, alle … Versuche, die Situation in Tadschikistan zu verbessern, als ineffektiv erwiesen. Heute ist Tadschikistan bei allen wirtschaftlichen, politischen und freiheitlichen Werten weit abgeschlagen – das sollte die Partner unseres Landes, wie die Europäische Union, tief beunruhigen."

Tusks Auftritt in Duschanbe war auch in Kasachstan – Tusks zweiter Station in Zentralasien – aufmerksam verfolgt worden. Unter anderem von Daniyar Khassenov, 23-jähriger Medizinstudent und Bürgerrechtsaktivist.

"Als wir sein Statement zur Lage der Menschenrechte in Tadschikistan gesehen haben, das die Situation dort überhaupt nicht adäquat wiedergegeben hat, wollten wir ihn auch auf die Verletzung der Menschenrechte in Kasachstan aufmerksam machen."

Daniyar Khassenov ist der Mitinitiator eines offenen Briefes an Donald Tusk, den mittlerweile mehr als tausend Menschen in Kasachstan unterzeichnet haben, und in dem die Aktivisten die Repräsentanten der EU um Folgendes bitten:

"Wir wollen, dass sie die politische Repression verurteilen, dass sie Kasachstan dazu auffordern, seine internationalen Verpflichtungen beim Schutz von Menschenrechten einzuhalten, und die bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen.

Außerdem wollen wir, dass die EU die Wahlen als illegitim bezeichnet, weil grundsätzliche Wahlrechte verletzt wurden."

Wahlen nur zum Schein

Diesen Sonntag wählt Kasachstan einen neuen Präsidenten. Doch schon jetzt steht fest – der neue Präsident wird Kassym-Jomart Tokayev heißen.

Aktivist Khassenov ist wie seine Mitstreiter davon überzeugt, dass die Wahlen in Kasachstan nur zum Schein abgehalten werden. – Für den kasachischen Vize-Außenminister Roman Vassilienko hingegen sind die anstehenden Wahlen historisch.

"Das sind die Wahlen mit der bisher größten Konkurrenz im unabhängigen Kasachstan. Natürlich ist offen, wer wie viele Prozente bekommt, aber schon jetzt ist das ein sehr großes Spektrum der Wahlprogramme."

Sieben Kandidaten treten bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag gegeneinander an, darunter erstmals eine Frau und ein Kandidat der Opposition, und eben auch der amtierende Interimspräsident Tokayev.

Doch nicht nur die Vielfalt der Kandidaten macht die Wahlen besonders. Erstmals seit 30 Jahren wird der Gewinner von Präsidentschaftswahlen in Kasachstan nicht Nursultan Nasarbajew heißen. Im März war der 78-jährige Nasarbajew überraschend zurückgetreten. Er hatte das Land 1991 in die Unabhängigkeit geführt und sich selbst Jahrzehnte lang als alternativlosen "Führer der Nation" – so auch sein offizieller Titel – inszeniert.

Der gesteuerte Machttransfer an den Nachfolger Nasarbajews führte dazu, dass die Kasachen sich so offen wie nie gegen die regierenden Eliten auflehnen und deren Choreographie eines quasidemokratischen Wahlautomatismus in Frage stellen. Roman Zakharov, ein 30-jähriger Künstler aus Almaty war an Protesten beteiligt.

"Bei den Demonstrationen am 1. Mai waren einige Tausend Leute auf der Straße. Die Polizei wollte die wieder einfach wegsperren, wie das bei uns üblich ist, aber es waren einfach zu viele, so haben sie gewartet. Nachmittags dann, als es weniger wurden, ist die Polizei mit Bussen gekommen und hat die Leute festgenommen, manche haben sie zu zehn, 15 Tagen Haft verurteilt. Und sie haben ganz klar gezeigt, dass die Regierung hier nicht zurückstehen, sondern rigoros vorgehen wird."

Aktivist Khassenov ist wie seine Mitstreiter davon überzeugt, dass die Wahlen in Kasachstan nur zum Schein abgehalten werden. – Für den kasachischen Vize-Außenminister Roman Vassilienko hingegen sind die anstehenden Wahlen historisch.

"Das sind die Wahlen mit der bisher größten Konkurrenz im unabhängigen Kasachstan. Natürlich ist offen, wer wie viele Prozente bekommt, aber schon jetzt ist das ein sehr großes Spektrum der Wahlprogramme."

Sieben Kandidaten treten bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag gegeneinander an, darunter erstmals eine Frau und ein Kandidat der Opposition, und eben auch der amtierende Interimspräsident Tokayev.

Doch nicht nur die Vielfalt der Kandidaten macht die Wahlen besonders. Erstmals seit 30 Jahren wird der Gewinner von Präsidentschaftswahlen in Kasachstan nicht Nursultan Nasarbajew heißen. Im März war der 78-jährige Nasarbajew überraschend zurückgetreten. Er hatte das Land 1991 in die Unabhängigkeit geführt und sich selbst Jahrzehnte lang als alternativlosen "Führer der Nation" – so auch sein offizieller Titel – inszeniert.

Der gesteuerte Machttransfer an den Nachfolger Nasarbajews führte dazu, dass die Kasachen sich so offen wie nie gegen die regierenden Eliten auflehnen und deren Choreographie eines quasidemokratischen Wahlautomatismus in Frage stellen. Roman Zakharov, ein 30-jähriger Künstler aus Almaty war an Protesten beteiligt.

"Bei den Demonstrationen am 1. Mai waren einige Tausend Leute auf der Straße. Die Polizei wollte die wieder einfach wegsperren, wie das bei uns üblich ist, aber es waren einfach zu viele, so haben sie gewartet. Nachmittags dann, als es weniger wurden, ist die Polizei mit Bussen gekommen und hat die Leute festgenommen, manche haben sie zu zehn, 15 Tagen Haft verurteilt. Und sie haben ganz klar gezeigt, dass die Regierung hier nicht zurückstehen, sondern rigoros vorgehen wird."

Weit entfernt von einem kasachischen Frühling

Von einem kasachischen Frühling, dem Aufbrechen der autoritären Strukturen hin zu einem demokratischen Staat, ist Kasachstan noch weit entfernt. Denn Alt-Präsident Nasarbajew, so der kasachische Politologe Dossym Satpayev kürzlich bei einer öffentlichen Diskussion, sei zwar formell zurückgetreten. Doch besetze er noch so viele politische Ämter, dass er die Fäden der kasachischen Politik nach wie vor in der Hand halte.

"Die meisten denken, der Machttransfer hat schon begonnen, ich glaube das nicht. Meiner Meinung nach beginnt der Machttransfer erst, wenn Nasarbajew nicht mehr auf der politischen Bühne sein wird, wenn der, der nach ihm kommt, langsam beginnen wird, das System zu korrigieren, auf sich auszurichten."

"Die meisten denken, der Machttransfer hat schon begonnen, ich glaube das nicht. Meiner Meinung nach beginnt der Machttransfer erst, wenn Nasarbajew nicht mehr auf der politischen Bühne sein wird, wenn der, der nach ihm kommt, langsam beginnen wird, das System zu korrigieren, auf sich auszurichten."

Die EU wurde überrollt

Die Ereignisse in Kasachstan haben die EU bei der Planung ihrer Zentralasien-Strategie quasi überrollt. Es ist die rasante Veränderung, die gerade in Kasachstans südlichem Nachbarland Usbekistan stattfindet, die maßgeblich den Anstoß für die neue Strategie gegeben hat. Im September 2016 war der usbekische Diktator Islam Karimow gestorben. Mit seinem repressiven Regime hatte der das 33-Millionen-Einwohner-Land wirtschaftlich und politisch isoliert. Karimows Nachfolger Shavkat Mirziyoyev hat Usbekistan seither umgekrempelt. Politologe Satpayev aus Kasachstan beobachtet dies mit ein wenig Neid.

"Er reformiert es, wirtschaftlich, politisch. Reformen in der Außenpolitik – und zwar kolossal. Unter den Eliten aus Karimows Zeiten räumt Mirziyoyev jetzt richtig auf. Viele sind entweder im Ausland oder in Haft, einschließlich Generalstaatsanwalt, Innenminister, auch der einflussreiche Chef des Geheimdiensts wurde aus dem Weg geräumt."

Eines der internationalen Unternehmen mit erwartungsfrohem Blick auf Usbekistan ist das deutsche Straßenbauunternehmen Papenburg. Unternehmensgründer Günter Papenburg war mit Steinmeier in Taschkent. Der Mittelständler aus Hannover hat in Zentralasien schon einige hundert Kilometer Straßen gebaut. Erst kürzlich hat das Unternehmen in Usbekistan ein Joint Venture mit einem staatlichen Partner gegründet. Als künftiger Dienstsitz wurde Papenburg ein Industriegelände in Taschkent zur Verfügung gestellt. Geschäftsführerin Eleonora Bachtiosina führt über die Baustelle.

"Da hinten ist ein Fluss, wo wir die Steine als Rohmaterial rausnehmen werden, wir werden das selbst brechen und zu Asphalt verarbeiten. Bisschen später kommt eine Betonmischanlage hin, damit wir später Betonfertigteile herstellen werden, die wir später dann im Straßenbau, bei den Straßenbauaufträgen verwenden können."

"Er reformiert es, wirtschaftlich, politisch. Reformen in der Außenpolitik – und zwar kolossal. Unter den Eliten aus Karimows Zeiten räumt Mirziyoyev jetzt richtig auf. Viele sind entweder im Ausland oder in Haft, einschließlich Generalstaatsanwalt, Innenminister, auch der einflussreiche Chef des Geheimdiensts wurde aus dem Weg geräumt."

Eines der internationalen Unternehmen mit erwartungsfrohem Blick auf Usbekistan ist das deutsche Straßenbauunternehmen Papenburg. Unternehmensgründer Günter Papenburg war mit Steinmeier in Taschkent. Der Mittelständler aus Hannover hat in Zentralasien schon einige hundert Kilometer Straßen gebaut. Erst kürzlich hat das Unternehmen in Usbekistan ein Joint Venture mit einem staatlichen Partner gegründet. Als künftiger Dienstsitz wurde Papenburg ein Industriegelände in Taschkent zur Verfügung gestellt. Geschäftsführerin Eleonora Bachtiosina führt über die Baustelle.

"Da hinten ist ein Fluss, wo wir die Steine als Rohmaterial rausnehmen werden, wir werden das selbst brechen und zu Asphalt verarbeiten. Bisschen später kommt eine Betonmischanlage hin, damit wir später Betonfertigteile herstellen werden, die wir später dann im Straßenbau, bei den Straßenbauaufträgen verwenden können."

Rund sechs Millionen Euro will das Unternehmen hier investieren.

"Mit der Zeit werden wir natürlich weitersehen, was es hier alles für Möglichkeiten gibt und wie der usbekische Staat damit umgeht. Ich sage mal so, die Versprechen sind gut, sie versprechen auch viel, ich sehe das nicht als ganz unrealistisch, was versprochen wird, sie sollen natürlich das Ganze umsetzen. Aber wie wir jetzt momentan merken, das ist wahrscheinlich auch dem neuen Präsidenten zu verdanken, sie wollen das. Und wenn der Wille da ist, wird wohl auch schon ein Weg gefunden werden."

Die Reformen in Usbekistan sorgen in der gesamten Region für Aufwind. Denn als solche – als zusammenhängende Region - haben sich die Staaten bisher kaum identifiziert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten sie zunächst nach der eigenen Identität gesucht und vor allem Unterschiede betont.

"Mit der Zeit werden wir natürlich weitersehen, was es hier alles für Möglichkeiten gibt und wie der usbekische Staat damit umgeht. Ich sage mal so, die Versprechen sind gut, sie versprechen auch viel, ich sehe das nicht als ganz unrealistisch, was versprochen wird, sie sollen natürlich das Ganze umsetzen. Aber wie wir jetzt momentan merken, das ist wahrscheinlich auch dem neuen Präsidenten zu verdanken, sie wollen das. Und wenn der Wille da ist, wird wohl auch schon ein Weg gefunden werden."

Die Reformen in Usbekistan sorgen in der gesamten Region für Aufwind. Denn als solche – als zusammenhängende Region - haben sich die Staaten bisher kaum identifiziert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten sie zunächst nach der eigenen Identität gesucht und vor allem Unterschiede betont.

Bisher kaum Interesse an regionaler Zusammenarbeit

Probleme wie der austrocknende Aralsee beispielsweise wurden auch deshalb nicht gelöst, weil wenig Interesse an regionaler Zusammenarbeit bestand. Der usbekische Vize-Außenminister Dilshod Akhatov zur Position seines Landes.

"Probleme der Region wollen wir auf Grundlage von gleichen Rechten, Wertschätzung und dem Interesse an vernünftigen Kompromissen lösen, – Das ist das Paradigma unserer neuen Außenpolitik – Offenheit und Pragmatismus, und natürlich gute Nachbarschaft."

Usbekistan und Kasachstan sind die wirtschaftlichen stärksten Länder Zentralasiens. Mit Turkmenistan gehören sie bei der Größe ihrer Erdgasreserven zu den Top 20 weltweit. Kasachstan verfügt zudem über erhebliche Mengen an Erdöl und weiteren Rohstoffen. Seit Sowjetzeiten haben Usbekistan und Kasachstan eigentlich um eine wirtschaftliche und politische Vormachtstellung in Zentralasien konkurriert. Doch selbst Kasachstan begrüßt die usbekischen Impulse für eine neue regionale Identität, wie der kasachische Vize-Außenminister Roman Vassilienko betont.

"Probleme der Region wollen wir auf Grundlage von gleichen Rechten, Wertschätzung und dem Interesse an vernünftigen Kompromissen lösen, – Das ist das Paradigma unserer neuen Außenpolitik – Offenheit und Pragmatismus, und natürlich gute Nachbarschaft."

Usbekistan und Kasachstan sind die wirtschaftlichen stärksten Länder Zentralasiens. Mit Turkmenistan gehören sie bei der Größe ihrer Erdgasreserven zu den Top 20 weltweit. Kasachstan verfügt zudem über erhebliche Mengen an Erdöl und weiteren Rohstoffen. Seit Sowjetzeiten haben Usbekistan und Kasachstan eigentlich um eine wirtschaftliche und politische Vormachtstellung in Zentralasien konkurriert. Doch selbst Kasachstan begrüßt die usbekischen Impulse für eine neue regionale Identität, wie der kasachische Vize-Außenminister Roman Vassilienko betont.

Probleme können nur im Konsens gelöst werden

"Hinsichtlich der Beziehungen in Zentralasien werden wir nicht müde zu unterstreichen, dass Probleme nur im Konsens gelöst werden können. Wir können uns nicht auf Lorbeeren ausruhen wie besser entwickelte Länder mit starker Wirtschaft, weil wir verstehen, unsere Entwicklungsperspektiven sind eng an die Entwicklung der Nachbarn in der Region geknüpft. Entweder wir gewinnen alle zusammen, oder wir gehen zusammen unter."

Für die EU ist der Zeitpunkt also günstig, die Partnerschaft mit den Ländern auf neue Beine zu stellen. Doch was will die Zentralasien-Strategie nun?

"Partnerschaft für Resilienz", "Partnerschaft für Wohlstand" und "Besser zusammenarbeiten" – das sind die Eckpfeiler der Europäischen Union für künftiges Engagement in der Region. Unter diesen Stichworten ist alles von Menschenrechten über Rechtsstaatlichkeit und Demokratieentwicklung, Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Sicherheitsarchitektur, Wirtschaftsförderung und starker Zivilgesellschaft zusammengefasst. Bevormunden wolle man die Länder aber auf keinen Fall, so EU-Botschafter Burian.

"Wir wollen kein Modell der regionalen Kooperation oder Integration aufdrücken, die zentralasiatischen Staaten sollen selbst entscheiden, wie sie zusammenarbeiten wollen.

Sie haben die Bereiche definiert für sich selbst, für uns ist es viel leichter, Ansätze und Programme zu formulieren, indem wir auf die Bedürfnisse reagieren."

Für die EU ist der Zeitpunkt also günstig, die Partnerschaft mit den Ländern auf neue Beine zu stellen. Doch was will die Zentralasien-Strategie nun?

"Partnerschaft für Resilienz", "Partnerschaft für Wohlstand" und "Besser zusammenarbeiten" – das sind die Eckpfeiler der Europäischen Union für künftiges Engagement in der Region. Unter diesen Stichworten ist alles von Menschenrechten über Rechtsstaatlichkeit und Demokratieentwicklung, Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Sicherheitsarchitektur, Wirtschaftsförderung und starker Zivilgesellschaft zusammengefasst. Bevormunden wolle man die Länder aber auf keinen Fall, so EU-Botschafter Burian.

"Wir wollen kein Modell der regionalen Kooperation oder Integration aufdrücken, die zentralasiatischen Staaten sollen selbst entscheiden, wie sie zusammenarbeiten wollen.

Sie haben die Bereiche definiert für sich selbst, für uns ist es viel leichter, Ansätze und Programme zu formulieren, indem wir auf die Bedürfnisse reagieren."

Europa scheint unentschlossen

Es wird jedoch nicht deutlich, was die EU konkret unternehmen will, um den proklamierten Zielen näher zu kommen. Die Auftritte von Donald Tusk lassen nicht darauf schließen, dass man etwa die vorhandenen Proteste gegen Demokratie-Mangel unterstützen will. Europa scheint unentschlossen, wie es sich in der Region zwischen den anderen Großmächten platzieren will. Russland und China haben ihre Claims in Zentralasien längst unmissverständlich abgesteckt.

Russland sieht die fünf zentralasiatischen Republiken, die rund 70 Jahre zur Sowjetunion gehörten, nach wie vor als Einflusssphäre. Arbeitsmigranten aus Zentralasien bilden in Russland ein Heer billiger Arbeitskräfte. Kasachstan war Gründungsmitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion, ein wirtschaftlicher Zusammenschluss, mit dem Russland aber ganz klar auch politische Ambitionen verbindet.

Russland sieht die fünf zentralasiatischen Republiken, die rund 70 Jahre zur Sowjetunion gehörten, nach wie vor als Einflusssphäre. Arbeitsmigranten aus Zentralasien bilden in Russland ein Heer billiger Arbeitskräfte. Kasachstan war Gründungsmitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion, ein wirtschaftlicher Zusammenschluss, mit dem Russland aber ganz klar auch politische Ambitionen verbindet.

Russland geht es in Zentralasien vor allem um sicherheitspolitische Aspekte

Peer Teschendorf, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau, der auch mehrere Jahre lang das Büro der Stiftung in Kasachstan und Usbekistan geleitet hat, erläutert.

"Das Wirtschaftliche ist meines Erachtens nicht das Wichtigste für Russland, einfach weil das Kräfteverhältnis ein ganz anderes ist. Also Russland ist deutlich stärker als alle zentralasiatischen Staaten. Deswegen denke ich, es sind vor allem die politischen und die Sicherheitsinteressen für Russland fast wichtiger. Also einen Einflussraum zu haben, in dem Russland und Russlands Interessen berücksichtigt werden, einen Sicherheitspuffer zu haben, und auch Zentralasien als einen Raum, der einem aufgrund der Geschichte nahe steht zu haben, der aber gleichzeitig Bollwerk ist gegenüber Islamismus, der Russland aus der Richtung gefühlt auch bedroht."

"Das Wirtschaftliche ist meines Erachtens nicht das Wichtigste für Russland, einfach weil das Kräfteverhältnis ein ganz anderes ist. Also Russland ist deutlich stärker als alle zentralasiatischen Staaten. Deswegen denke ich, es sind vor allem die politischen und die Sicherheitsinteressen für Russland fast wichtiger. Also einen Einflussraum zu haben, in dem Russland und Russlands Interessen berücksichtigt werden, einen Sicherheitspuffer zu haben, und auch Zentralasien als einen Raum, der einem aufgrund der Geschichte nahe steht zu haben, der aber gleichzeitig Bollwerk ist gegenüber Islamismus, der Russland aus der Richtung gefühlt auch bedroht."

China hat klar definierte Interessen in Zentralasien

Klarer als Russland definiere China seine Interessen in der Region, sagt Politologe Luca Anceschi, Dozent für Zentralasien-Studien an der Universität von Glasgow.

"Was China von Zentralasien will, hat was mit Energie, Infrastruktur, Zöllen zu tun, das ist ein klarer Rahmen, innerhalb dessen China seine Interessen formuliert.

Und Russland tut dies nicht. Sie haben eine andere außenpolitische und wirtschaftliche Situation, aber auch, eine gemeinsame Historie mit der Region. Diese Verbindungen sind wichtig, ich würde die nie unterschätzen."

China nutzt Zentralasien als Energielieferanten. Turkmenistan zum Beispiel ist Chinas wichtigste Erdgasquelle. Ein Netz von Pipelines – von China finanziert und gebaut – reicht von Turkmenistan über Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan bis zum östlichen Nachbarn. Vor allem aber das Projekt der neuen Seidenstraße treibt China in Zentralasien voran. Kasachstan und Usbekistan sind bedeutende Transitländer, um künftig Waren auf dem schnellen Landweg nach Europa zu schaffen. Deshalb baut China hier Autobahnen, Bahnlinien, Häfen und riesige Logistikzentren. Allein in Kasachstan betrugen die chinesischen Auslandsinvestitionen im Jahr 2018 mehr als 15 Milliarden US-Dollar.

"Was China von Zentralasien will, hat was mit Energie, Infrastruktur, Zöllen zu tun, das ist ein klarer Rahmen, innerhalb dessen China seine Interessen formuliert.

Und Russland tut dies nicht. Sie haben eine andere außenpolitische und wirtschaftliche Situation, aber auch, eine gemeinsame Historie mit der Region. Diese Verbindungen sind wichtig, ich würde die nie unterschätzen."

China nutzt Zentralasien als Energielieferanten. Turkmenistan zum Beispiel ist Chinas wichtigste Erdgasquelle. Ein Netz von Pipelines – von China finanziert und gebaut – reicht von Turkmenistan über Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan bis zum östlichen Nachbarn. Vor allem aber das Projekt der neuen Seidenstraße treibt China in Zentralasien voran. Kasachstan und Usbekistan sind bedeutende Transitländer, um künftig Waren auf dem schnellen Landweg nach Europa zu schaffen. Deshalb baut China hier Autobahnen, Bahnlinien, Häfen und riesige Logistikzentren. Allein in Kasachstan betrugen die chinesischen Auslandsinvestitionen im Jahr 2018 mehr als 15 Milliarden US-Dollar.

Keine Spur von nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung

Die Bedingungen Chinas für die Investitionen? – Chinesische Finanzierung, chinesische Baufirmen und Arbeiter, chinesische Gewinnbeteiligung. Von nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung - keine Spur. Zentralasien-Spezialist Anceschi sieht in der Partnerschaft mit China vor allem ein rentables Modell für zentralasiatische Diktatoren.

"Der Erhalt dieser Wirtschaftsmondelle erlaubt den Erhalt von lokalem Autoritarismus. China ist so etwas wie eine Art Geschenk des Himmels für die Nasarbajews, Tokayevs und Berdymukhamedows, weil sie schnell Geld verdienen und ihr Regime verlängern können, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen über eine Wirtschaftsform nach Öl und Gas."

"Der Erhalt dieser Wirtschaftsmondelle erlaubt den Erhalt von lokalem Autoritarismus. China ist so etwas wie eine Art Geschenk des Himmels für die Nasarbajews, Tokayevs und Berdymukhamedows, weil sie schnell Geld verdienen und ihr Regime verlängern können, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen über eine Wirtschaftsform nach Öl und Gas."

Das Dilemma der EU

Die EU betont gerne ihren fairen Umgang mit Zentralasien, hat aber natürlich auch eigene Interessen. Europa braucht Öl und Gas und könnte diese Rohstoffe, an Russland vorbei, künftig aus Zentralasien beziehen. Auch sicherheitspolitisch sind die zentralasiatischen Länder wichtig. Denn wenn auch meist autoritär geführt, sind sie bisher politisch stabil und ein Puffer zum krisengeschüttelten Nahen und Mittleren Osten.

Gerade deshalb lohnt sich das Engagement Europas in der Region. Wie weit es aber in der Lage ist, dieses zu leisten, ist fraglich. Peer Teschendorf von der Friedrich-Ebert-Stiftung bringt das Dilemma der EU auf den Punkt.

"Wenn man mal ganz realistisch ist, hat Europa im Moment nicht die Kraft, um in einer Region, an die es nicht direkt angeschlossen ist, sich wirklich zu engagieren. Wir haben drumherum so viele Konflikte, die so viel Energie verbrauchen. Wir haben innerhalb der EU viele Konflikte, siehe Brexit und so weiter. Ich sehe nicht auf die nächsten Jahre eine Chance, dass sich Europa aktiver in der Region einbringen könnte, obwohl es sinnvoll sein könnte, weil sie eine Scharnierfunktion hat."

Gerade deshalb lohnt sich das Engagement Europas in der Region. Wie weit es aber in der Lage ist, dieses zu leisten, ist fraglich. Peer Teschendorf von der Friedrich-Ebert-Stiftung bringt das Dilemma der EU auf den Punkt.

"Wenn man mal ganz realistisch ist, hat Europa im Moment nicht die Kraft, um in einer Region, an die es nicht direkt angeschlossen ist, sich wirklich zu engagieren. Wir haben drumherum so viele Konflikte, die so viel Energie verbrauchen. Wir haben innerhalb der EU viele Konflikte, siehe Brexit und so weiter. Ich sehe nicht auf die nächsten Jahre eine Chance, dass sich Europa aktiver in der Region einbringen könnte, obwohl es sinnvoll sein könnte, weil sie eine Scharnierfunktion hat."