Im Konflikt mit der US-Notenbank, der Federal Reserve (Fed), erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck. Gegen Fed-Chef Jerome Powell ermittelt nun das US-Justizministerium. Im Zusammenhang mit Aussagen vor dem Kongress zu einem Renovierungsprojekt der Notenbank wurde ihm mit einer Anklage gedroht. Das teilte Powell in einer Video-Stellungnahme mit. Er warf der Regierung von Präsident Trump vor, einen Vorwand schaffen zu wollen, um die Unabhängigkeit der Fed zu untergraben. Nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen gaben sowohl der US-Dollar als auch die amerikanischen Aktienkurse nach.

Bereits zuvor hatte Trump Powell öffentlich attackiert und versucht, mit der Entlassung der Gouverneurin Lisa Cook Einfluss auf das oberste Entscheidungsgremium der Fed zu nehmen. Die Auseinandersetzung berührt grundlegende Fragen der politischen Einflussnahme und der Unabhängigkeit von Notenbanken - weit über die USA hinaus.

Zusätzliche Unruhe an den Märkten verursacht Trumps wirtschaftspolitischer Kurs: Hohe Importzölle haben den Dollar geschwächt, Anleger ziehen Kapital aus US-Staatsanleihen ab, die Zinsen steigen. Experten warnen, dass das Vertrauen in die USA und den Dollar als globale Leitwährung Schaden nehmen könnte.

Die Notenbank als unabhängige Hüterin der Geldpolitik

Die Notenbank (Zentralbank) ist die wichtigste Bank eines Landes oder Währungsraums. Sie gibt Banknoten aus, verwaltet Währungsreserven und sorgt für ein stabiles Geldsystem. Ihr wichtigstes Ziel ist die Preisstabilität. Um dieses Ziel unabhängig erreichen zu können, sind Zentralbanken in vielen Ländern frei von politischen Weisungen.

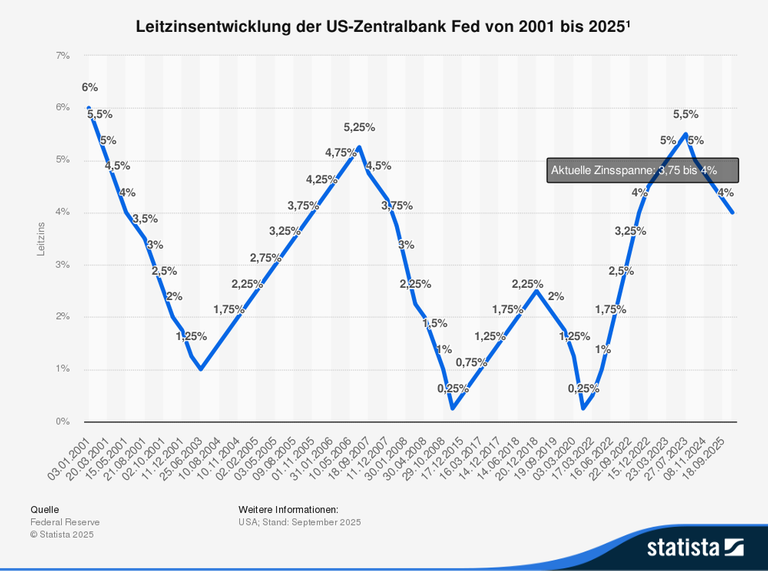

Das wichtigste Instrument der Notenbanken sind die Leitzinsen, die sie anheben oder senken können. Die Leitzinsen bestimmen, wie teuer oder günstig sich Banken Geld leihen können – und damit auch, wie teuer oder günstig Kredite für Unternehmen und Verbraucher werden.

Heben Notenbanken die Zinsen an, steigen die Kreditkosten. Investitionen gehen zurück und die Wirtschaft kühlt ab. Dahinter steht die Idee, dass geringere Nachfrage Unternehmen dazu bringt, Preise zu senken – so soll Inflation gedämpft werden.

Senken Notenbanken die Zinsen, wird Geld billiger. Banken können günstigere Kredite vergeben, Investitionen und Konsum steigen, was das Wachstum ankurbelt. Gleichzeitig wird Sparen unattraktiver, weil auch die Sparzinsen sinken. Theoretisch fließt dann mehr Geld in den Konsum – was wiederum die Inflation verstärken kann.

Entscheidungen der Notenbanken beeinflussen Märkte und Vertrauen

Diese Zinsentscheidungen der Notenbanken wirken daher nicht nur auf die Kredite, sondern auf das gesamte Vertrauen in die Wirtschaft und auf stabile Preise, Kaufkraft und Währungen. Wenn Anleger vermuten, dass sich die Notenbank zu sehr nach der Politik richtet, verlieren sie dieses Vertrauen. Die Folge: höhere Risikoaufschläge, steigende langfristige Zinsen, Kapitalflucht aus dem US-Dollar und Inflation.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat eine besondere Rolle: Sie soll nicht nur für stabile Preise sorgen, sondern auch für möglichst Vollbeschäftigung. Dieses Doppelmandat macht ihre Entscheidungen besonders sensibel.

„Unabhängige Notenbanken sind effektiver, wenn es um die Inflationskontrolle geht“, betont Volker Wieland, Finanzökonom von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Direktor des Instituts for Monetary and Financial Ability. Politische Eingriffe mögen kurzfristig helfen, gefährden jedoch die Stabilität der Wirtschaft.

Historische Beispiele aus der Türkei, Argentinien oder den USA unter Nixon zeigen: Politische Einflussnahme führt zu Inflation und Wirtschaftskrisen. Studien belegen, dass langfristig stabile Preise nur ohne politischen Druck erreichbar sind.

Trumps Druck auf die Fed: Was steckt dahinter?

Trump fordert seit Monaten angesichts der hohen Staatsverschuldung eine drastische Zinssenkung um drei Prozentpunkte. Sein Ziel: die Wirtschaft anzukurbeln und die enormen Staatsschulden günstiger zu finanzieren.

„Wenn die Zinsen niedrig sind, können sich Unternehmen gut finanzieren und investieren“, erklärt Ulrike Malmendier, Professorin für Finanzökonomie an der Berkeley-Universität. Außerdem übersteigen die Zinslasten für die USA inzwischen das Militärbudget – ein Problem, das Trump mit billigem Geld lösen will.

Doch die Fed blieb standhaft und senkte im Jahr 2025 bis Oktober die Zinsen insgesamt nur um 0,5 Prozentpunkte. Daraufhin folgten massive Angriffe: Trump beschimpfte Powell als „Dummkopf“ und „Versager“. Ende August ging Trump noch weiter und entließ Fed-Gouverneurin Lisa Cook – ein beispielloser Vorgang, der nun vor dem Supreme Court verhandelt wird. Doch darf ein Präsident Mitglieder des Gouverneursrats einfach absetzen? Wenn ja, wäre die Unabhängigkeit der Fed, die im Federal Reserve Act von 1913 gesetzlich verankert ist, massiv eingeschränkt.

600 Ökonomen mahnten bereits in einem offenen Brief: Das Grundprinzip der Unabhängigkeit der Notenbank sei bedroht. Der Fall Lisa Cook und jetzt auch Jerome Powell sorgen weltweit für Unruhe. Powells Amtszeit endet offiziell im Mai 2026. Danach kann Trump den neuen Fed-Chef vorschlagen.

Das Vorgehen der US-Justiz gegen Powell stieß aber auch im US-Senat bei Republikanern auf Kritik. Die „Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit“ des Justizministeriums stünden infrage, sagte Senator Tillis aus North Carolina. Die demokratische Senatorin Warren sagte, Trump versuche „seine korrupte Übernahme“ der US-Notenbank zu vollenden, indem er Powell verdränge und stattdessen eine „Marionette“ einsetze.

Globale Dimension: Gefahr für Weltwirtschaft und Dollar

Politischer Druck auf Notenbanken ist kein US-Alleinstellungsmerkmal, aber in dieser Schärfe ungewöhnlich. Im europäischen Währungsraum ist die Unabhängigkeit formal stark abgesichert: Vertragsänderungen sind nur einstimmig möglich. Trotzdem steigt in Krisen – wie der Eurokrise oder Pandemie – der Ruf nach lockerer Geldpolitik.

Die Fed beeinflusst nicht nur die US-Wirtschaft, sondern die der gesamten Welt. Ein Verlust ihrer Unabhängigkeit könnte den Dollar schwächen, Kapitalströme destabilisieren und die Inflation fördern.

Schon jetzt zeigen sich erste Anzeichen: Die Kombination aus Handelskonflikten, steigenden Zinsen und politischem Druck auf die Fed erhöht die Volatilität an den Weltmärkten. EZB-Chefin Christine Lagarde warnte nach der Entlassung Cooks explizit vor einer „ernsthaften Gefahr für die Weltwirtschaft“. Wenn die Glaubwürdigkeit der Fed schwindet, geraten Erwartungen und Märkte ins Chaos – mit Folgen für Wachstum und Stabilität weltweit.

og