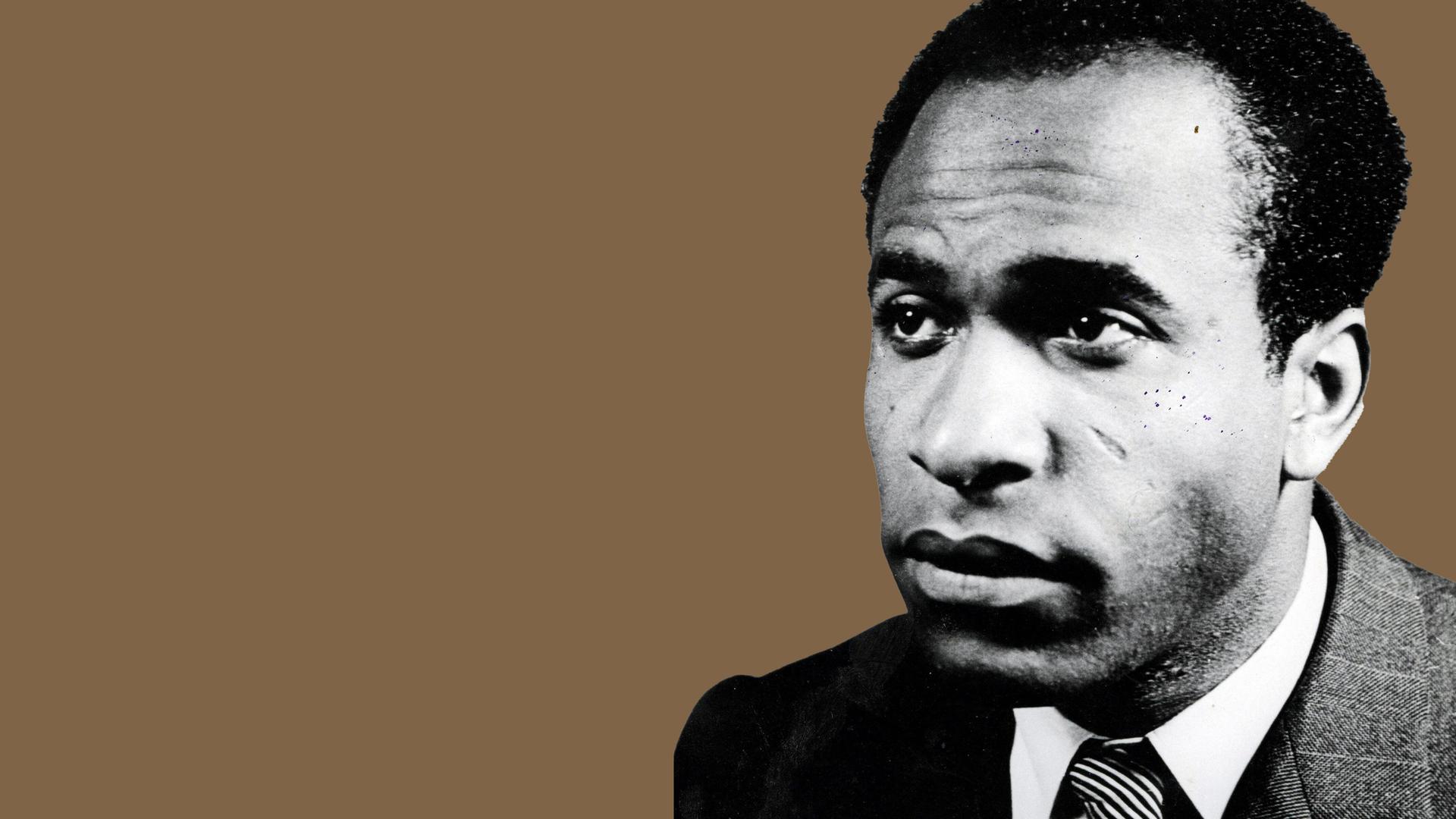

Wie lassen sich gewaltsame Herrschaftsverhältnisse verändern? Ist Gewalt gegen Gewalt legitim? Und welche Folgen zieht sie nach sich? Ein Autor, dessen Werk in besonderer Weise dazu einlädt, diese Fragen zu durchdenken, ist Frantz Fanon. Der 1925 auf Martinique geborene Psychiater, Schriftsteller und Vordenker der Dekolonisierung, der 1951 eine ärztliche Leitungsposition aufgab, um sich der algerischen Unabhängigkeitsbewegung anzuschließen, hat sich intensiv und aus sehr unterschiedlichen Perspektiven mit ihnen befasst. Seine Analyse zwingt dazu, nicht nur über Strategien politischer Umwälzung nachzudenken, sondern ebenso die Folgen von Gewalt in den Blick zu nehmen – auch und gerade dort, wo sie politisch und moralisch notwendig erscheint.

Fanon insistiert, dass Befreiung Gegengewalt erfordert. Doch die geballte Faust ist für ihn kein Instrument des Hasses, sondern eher eine Art Rehabilitationsgerät: Sie richtet das gebeugte Subjekt auf, zerstört den Spiegel der Demütigung und ermöglicht so die gemeinsame Arbeit an einer „annehmbaren Welt“. Fanon zeigt eine Welt, die nur durch Gegengewalt geheilt werden kann, auf diese Weise jedoch zugleich aufs Neue verwundet wird. Ein Crashkurs in Zorn, Würde und dem Preis der Revolte: Wo Heilung endet, beginnt der Kampf.

Teresa Koloma Beck ist Soziologin und beschäftigt sich mit Globalisierungsprozessen und dem Alltag in sozialen und gesellschaftlichen Krisen. Dabei interessiert sie sich besonders für die Bedeutung kolonialer und imperialer Geschichte in den Gegenwartsgesellschaften. Sie ist Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Für ethnographische Forschung war sie in Angola, Mosambik und Afghanistan. Immer wieder ist sie auch außerhalb des akademischen Elfenbeinturms unterwegs - als Expertin in politischen, künstlerischen und zivilgesellschaftlichen Praxisfeldern.

Gegen Ende des Jahres 1956 erhält der Generalgouverneur von Algerien Post von einem leitenden Psychiater in einem öffentlichen Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kampf um die Unabhängigkeit Algeriens seit zwei Jahren im vollen Gange und die zunehmenden Erfolge der anti-kolonialen Bewegung werden mit massiver Repression beantwortet.

„Herr Minister,

[…] Am 23. November 1953 wurde ich der psychiatrischen Abteilung der Klinik von Blida-Joinville zugeteilt und übte dort seit jenem Datum das Amt eines leitenden Arztes aus. Obgleich die objektiven Bedingungen der psychiatrischen Praxis in Algerien schon jeder Vernunft Hohn sprachen, war ich der Meinung, dass alle Anstrengungen unternommen werden mussten, um das System, dessen ideologische Grundlagen tagtäglich einer wirklich humanen Perspektive widersprachen, weniger ruchlos zu gestalten.

[…] Ich habe weder mit meinen Kräften noch mit meinem Enthusiasmus gespart. Nicht die geringste meiner Handlungen, die nicht als Ziel das allseitig gewünschte Entstehen einer annehmbaren Welt gehabt hätte. […] Doch was bedeuten Enthusiasmus und die Sorge um den Menschen, wenn die Realität täglich von Lügen, Feigheit und Menschenverachtung durchwoben wird?

[…] Wenn die Psychiatrie eine medizinische Methode ist und sie sich die Aufgabe stellt, dem Menschen zu ermöglichen, kein Fremder mehr in seiner Umgebung zu sein, halte ich es für meine Pflicht, laut auszusprechen, dass der Araber, ständig seinem Land entfremdet, in einem Zustand der absoluten Entpersönlichung lebt. Der Status Algeriens? Eine systematische Entmenschlichung.

[…] Es ist mein Entschluss, nicht auf Biegen und Brechen eine Verantwortung zu übernehmen unter dem trügerischen Vorwand, dass einem nichts anderes übrig bleibt.

[…] Aus all diesen Gründen habe ich die Ehre, Herr Minister, Sie zu bitten, meiner Entlassung und der Beendigung meiner Tätigkeit in Algerien stattgeben zu wollen.“

Der französische Staatsbeamte, der hier erläutert, wie die politischen Verhältnisse ihm die Ausübung seines Berufes unmöglich machen, ist Frantz Fanon – der 1925 in Martinique geborene Psychiater, Sozialtheoretiker und Politiker, der als einer der wichtigsten Intellektuellen der antikolonialen Bewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt. Das Kündigungsschreiben markiert einen Wendepunkt in seiner Biographie. Auf die Entlassung aus dem Dienst folgte die Ausweisung aus Algerien. Er ging nach Tunis und schloss sich dort offiziell der algerischen Unabhängigkeitsbewegung an, mit der er bereits zuvor in Verbindung gestanden hatte. Er wurde Mitherausgeber des zentralen Presseorgans und war als Diplomat für die Bewegung tätig, zuletzt als offizieller Botschafter der provisorischen Regierung der Republik Algerien in Ghana. 1961 – nur fünf Jahre nach seiner Ausweisung aus Algerien – starb er im Alter von nur 36 Jahren.

Die Kündigung stellt eine biographische Zäsur dar. Von einem Leben als Arzt und Psychiater wechselt er in ein Leben als Revolutionär und Politiker. Doch markiert das Schreiben auch Kontinuität. Denn der Text formuliert Fragen und Probleme, an denen Fanon sich ein Leben lang abgearbeitet hat: Ihn trieb um, wie gesellschaftliche Verhältnisse die Lebenswirklichkeit und das Selbstempfinden von Menschen prägen, wie Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse Sein und Bewusstsein formen und wie gesellschaftliche Verhältnisse eingerichtet sein müssten, um allen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Mit diesen Erkenntnisinteressen verband sich die ethische Frage danach, wo in der durch die Brutalität kolonialer und imperialer Herrschaft geprägten Gegenwart sein eigener Platz war und sein sollte.

„Nicht die geringste meiner Handlungen, die nicht als Ziel das allseitig gewünschte Entstehen einer annehmbaren Welt gehabt hätte“ – Von heute aus betrachtet, würde sich dieser Satz aus dem Kündigungsschreiben als Motto für Fanons Leben eignen. Ein Leben, das von der Überzeugung getragen war, dass diese andere, „annehmbare“ Welt möglich ist, und von einem Ethos, das es ihm nicht erlaubte, sich auf einen Zuschauerplatz zurückziehen.

Das mag nach Revolutionsromantik klingen. Doch Fanon war alles andere als schwärmerisch. Er war ein feinsinniger und scharfzüngiger Beobachter kolonialer und postkolonialer gesellschaftlicher Verhältnisse. Mit bisweilen schmerzhafter Klarheit blickte er nicht nur auf Unterdrückungserfahrung, sondern auch auf die Verstrickung rassifizierter Subjekte in die Reproduktion kolonialer und imperialer Herrschaftsstrukturen.

Auch Probleme der Unabhängigkeitsbewegungen seiner Zeit analysierte er schonungslos. Jede Fanon-Lektüre, die über Zitate im Instagram-Format hinausgeht, führt unmissverständlich vor Augen, dass Befreiung aus Unterdrückung schwierig ist – und zwar nicht nur aufgrund der unüberwindlichen Übermacht kolonialer und imperialer Herrschaftsapparate. Befreiung bedarf nicht nur der Arbeit an den äußeren Verhältnissen, sondern immer auch der intensiven Arbeit am Selbst. Er hat nie nur in abstrakten Konzepten, sondern immer in konkreten Erfahrungen gedacht. In Utopien konnte er sich schwer verlieren, weil er stets auch die Bruchstellen, die möglichen Momente des Scheiterns sah – nicht nur des Scheiterns an der Welt, sondern auch des Scheiterns an sich selbst.

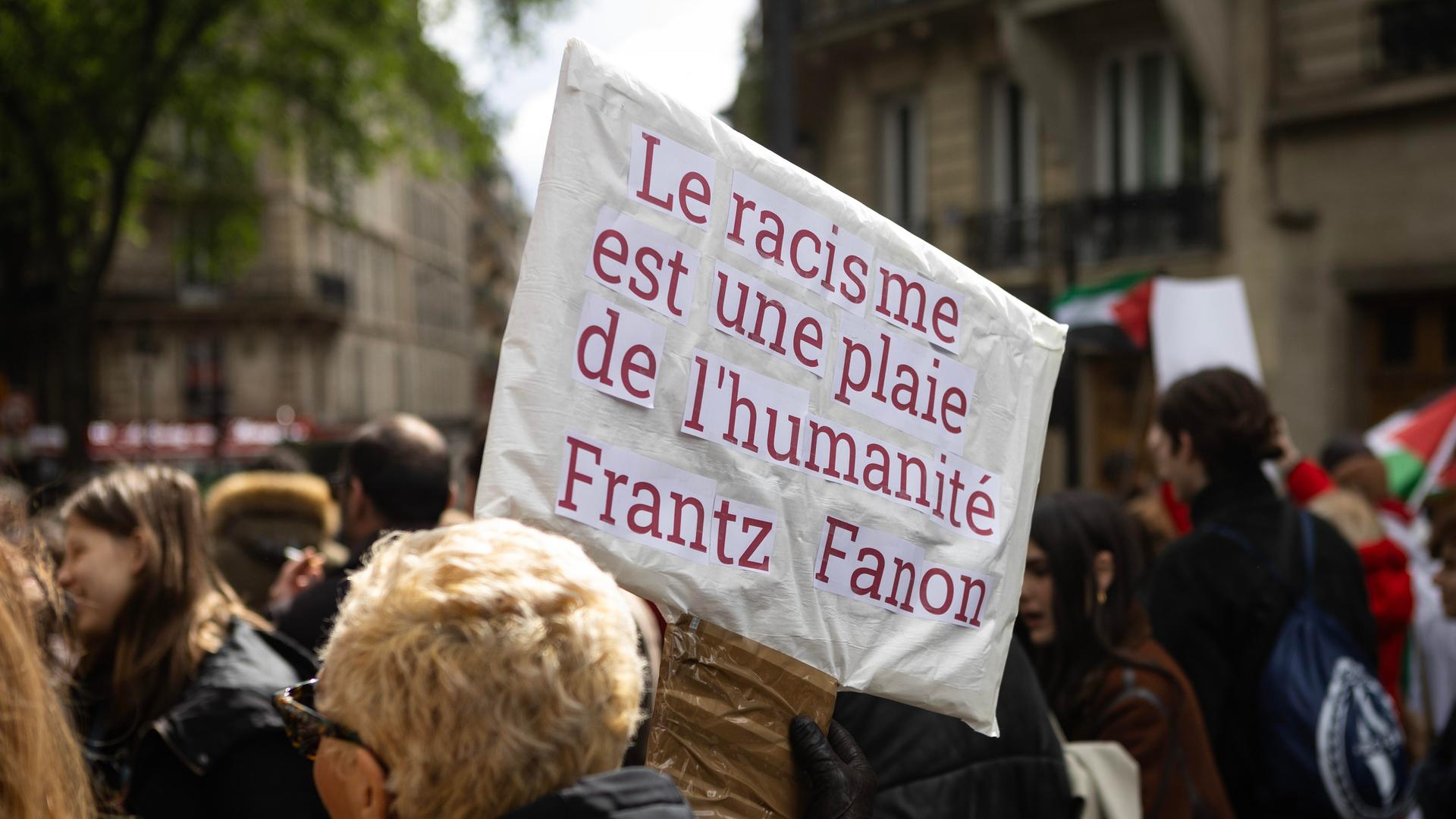

Im Juli 2025 jährte sich Frantz Fanons Geburtstag zum 100. Mal. Dass in den letzten Monaten wieder häufiger als sonst von ihm die Rede war, ist jedoch nicht nur diesem Jubiläum geschuldet. Es ist auch auf die Aktualität einer der zentralen Fragen in Fanons Werk zurückzuführen. Es geht um die Rolle von Gewalt in politischen Kämpfen gegen Unterdrückung und für Gerechtigkeit. Multiple Krisen, der weltweite Vormarsch neoimperialer, illiberaler und faschistoider Politik, die wachsende Ungezwungenheit im Umgang mit staatlichen Gewaltmitteln und die Normalisierung genozidärer Gewalt verleihen der alten Frage nach Wegen in eine gerechtere – oder wie Fanon schreibt: in eine „annehmbare“ – Welt, neues Gewicht.

Fanon ist ihr in seinem bekanntesten Werk mit dem Titel Die Verdammten dieser Erde nachgegangen. Die dort entfalteten Analysen kreisen um den Kolonialismus als Herrschaftsform und die antikolonialen Bewegungen seiner Zeit. Das Thema Gewalt spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn die Lebenswirklichkeit in den Kolonien ist – der Analyse des Autors zufolge – in besonders intensiver Weise durch Gewalt geprägt. Im ersten Kapitel des Buches verdeutlicht Fanon dies aus der Perspektive des Sozialtheoretikers und rekonstruiert, wie Gewalt den Alltag in der kolonialen Gesellschaft strukturiert; im letzten Kapitel beschreibt er aus der Perspektive des Psychiaters die psychosozialen Folgen kolonialer Gewalt anhand von Fallstudien aus seiner eigenen Arbeit in Algerien. Doch die Brisanz von Fanons Argumentation liegt nicht allein in diesen Analysen, sondern vor allem in den Konsequenzen, die er daraus für die Strategien anti-kolonialer Kämpfe ableitet.

„[D]er Kolonialismus ist keine Denkmaschine, kein vernunftbegabter Körper. Er ist die Gewalt im Naturzustand und kann sich nur einer noch größeren Gewalt beugen.“

„Die Dekolonisation, die sich vornimmt, die Ordnung der Welt zu verändern, ist, wie man sieht, ein Programm absoluter Umwälzung. Sie kann nicht das Resultat einer magischen Operation, eines natürlichen Erdstoßes oder einer friedlichen Übereinkunft sein.“

Solche und ähnliche Zitate erlauben es, Fanon als Gewährsmann für die Verherrlichung antikolonialer Gewalt aufzurufen. Wer Fanon als Apologeten der Gewalt feiert oder verteufelt, verkennt allerdings, dass das Werk in der Auseinandersetzung mit der Krise des französischen Siedlungskolonialismus in Algerien entstand, die mit besonders brutaler Repression einherging.

Zudem wird ausgeblendet, dass Fanon nicht nur die Unausweichlichkeit von Gewalt, sondern auch ihre sozialpsychologischen Folgen für Opfer und Täter detailliert beschrieben und diskutiert hat. Schließlich wird übersehen, dass der Autor zu früh starb, um die Spannung zwischen diesen Perspektiven analytisch aufzulösen, und auch zu früh, um die Gewaltverhältnisse zu kommentieren, die sich nach der Unabhängigkeit entwickelten.

Hinter solchen Debatten um die Auslegung von Fanons gewaltanalytischen Überlegungen droht die Auseinandersetzung mit deren Relevanz für die Gegenwart bisweilen zu verschwinden. Doch warum wird überhaupt um die zeitgenössische Analyse von Ereignissen gestritten, die mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegen? Worin besteht die Provokation der Fanonschen Analysen?

Inspiriert von phänomenologischen Überlegungen zu Leiblichkeit und Lebenswelt rekonstruiert Fanon in Die Verdammten dieser Erde koloniale Herrschaft als Erfahrung – und zwar nicht, wie es die Herrschaftstheorie bis heute fast durchgängig tut, aus der Perspektive der Herrschenden, sondern aus der Perspektive der Beherrschten. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass das Leben in den Kolonien von einer binären Leitunterscheidung bestimmt ist: die zwischen Kolonisierern und Kolonisierten.

„Die kolonisierte Welt“, schreibt Fanon, „ist eine zweigeteilte Welt“. Und diese Zweiteilung ist keine bloß abstrakte Idee. Die Unterscheidung von Kolonisierten und Kolonisierern strukturiert die Kolonie als Lebenswelt. Sie erzeugt einen Alltag, in dem Grenzen eine zentrale Rolle spielen. Gemeint sind hier nicht allein symbolische oder subjektiv erlebte Grenzen, sondern physische Hindernisse im engeren Sinne. Infolgedessen ist die Kolonie als Lebenswelt in zwei einander widerstreitende Zonen zerteilt. In einer sind die Angehörigen der herrschenden Klasse zuhause:

„Die Stadt des Kolonialherrn ist eine stabile Stadt, ganz aus Stein und Eisen. Es ist eine erleuchtete, asphaltierte Stadt, in der die Mülleimer immer von unbekannten, nie gesehenen, nicht einmal erträumten Resten überquellen. [...] Die Stadt des Kolonialherrn ist eine gemästete, faule Stadt, ihr Bauch ist ständig voll von guten Dingen.“

Demgegenüber steht die Zone, die der autochtonen Bevölkerung zugewiesen ist:

„Die Stadt des Kolonisierten [...] ist ein schlecht berufener Ort, von schlecht berufenen Menschen bevölkert. Man wird dort irgendwo, irgendwie geboren. Man stirbt dort irgendwo, an irgendwas. Es ist eine Welt ohne Zwischenräume, die Menschen sitzen hier einer auf dem andern, die Hütte eine auf der andern. Die Stadt des Kolonisierten ist eine ausgehungerte Stadt [...], eine niedergekauerte Stadt, eine Stadt auf Knien [...].“

Diese Teilung der Welt wird praktisch von bewaffneten Akteuren durchgesetzt. „Die Trennungslinie, die Grenze“, führt Fanon aus, „wird durch Kasernen und Polizeiposten markiert“. Diese bewaffneten Akteure schützen die Welt der Kolonisierer vor unerwünschten Eindringlingen. Sie regulieren die Mobilität der Kolonisierten und begrenzen – ganz wörtlich und praktisch! –, welchen Raum kolonial Beherrschte in der Welt beanspruchen können. Für die Kolonisierten sind diese staatlichen Gewaltakteure das Gesicht der Herrschaft.

„Der rechtmäßige und institutionelle Gesprächspartner des Kolonisierten, der Wortführer des Kolonialherrn und des Unterdrückungsregimes, ist der Gendarm oder der Soldat.“

Zerteilung und Trennung der Lebenswelt heißt jedoch keineswegs vollständige Isolation. Denn die Kolonisierten werden in der Welt der Kolonisierer gebraucht – um in Unternehmen, Büros und Haushalten zu arbeiten, um Gärten zu pflegen, Essen zu kochen und Kinder zu versorgen. Und die Kolonisierer betreten die Welt der Kolonisierten, um sie zu kontrollieren und in Schach zu halten.

Gewalt allein kann jedoch diese Konstellation nicht absichern. Jede Gewalt braucht Legitimität, und so muss auch die forcierte Zerteilung der Lebenswelt in den Kolonien gerechtfertigt werden. Wie dies geschieht, arbeitet Fanon anschaulich heraus: In der Vorstellungswelt der Kolonisierenden gilt die einheimische Bevölkerung nicht nur als minderwertig, sondern als inhärent unmoralisch und aggressiv – gestützt auf eine koloniale Psychiatrie, die unermüdlich daran arbeitet, dies wissenschaftlich zu belegen.

So erscheint die autochthone Bevölkerung als Risiko, gegen das man sich schützen muss. Kontroll- und Repressionsmaßnahmen ihr gegenüber sind keine Gewalt, sondern Akte der Selbstverteidigung.

Die daraus folgenden Praktiken der Segregation beschränken für Kolonisierte nicht nur den Zugang zu bestimmten Orten der Welt. Sie prägen auch ihre Alltagserfahrung und Subjektivität. Detailliert beschreibt Fanon, wie das Leben auf engstem Raum, die gewaltsam beschränkte Mobilität und die regelmäßigen Kontrollprozeduren sich in die Strukturen des Selbst einschreiben.

Vom Zusammenleben in anderen ebenfalls versicherheitlichten Kontexten mit extremer sozialer Ungleichheit unterscheidet sich die von Fanon beschriebene Konstellation dadurch, dass sie in ein groß angelegtes politisches Herrschaftsprojekt eingebettet ist. Diejenigen, die die Zerteilung der Welt vorantreiben, kommen aus einem geografisch wie kulturell entfernten Kontext und verfügen über massive Ressourcenvorteile. Koloniale Herrschaft ist in dieser Perspektive also Fremdherrschaft in einer extrem asymmetrischen Konstellation.

Von zentraler Bedeutung ist Fanons Beobachtung, dass die Zerteilung der Welt nicht nur Konfrontation und Distanz erzeugt, sondern auch Dynamiken der Anziehung und des Begehrens. Er beschreibt, wie die Lebenswelt der Kolonisierten in vielerlei Hinsicht auf die Welt der Kolonisierer ausgerichtet ist. So wird die Welt der Kolonisierer zum Sehnsuchtsort, und das unerfüllte und unerfüllbare Begehren Teil der Subjektstruktur.

„Die Welt des Kolonialherrn ist eine feindliche Welt, die ihn [den Kolonisierten] zurückstößt, aber gleichzeitig ist sie eine Welt, die seinen Neid erregt.“

Angelehnt an Hegels Dialektik der Herr-Knecht-Beziehung beschreibt Fanon das Verhältnis von Kolonisierern und Kolonisierten als wechselseitige Abhängigkeit. Es bindet beide, was die Beherrschten jedoch aufgrund der vielfältigen Einschränkungen mit sehr viel größerer Intensität erfahren als die Herrschenden.

In den wenigen genuin sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Fanons Rekonstruktion der kolonialen Gesellschaft wurde ihm bisweilen vorgeworfen, er habe deren interne Diversität und die Bedeutung feiner Unterschiede übersehen. Solche Kritik übersieht selbst wiederum, dass hier ganz bewusst die groben Unterschiede im Zentrum stehen. Denn Fanon theoretisiert von den Erfahrungen der Beherrschten her, in deren Alltag Gewalt einen zentralen Platz einnimmt.

Selbstverständlich kennt die koloniale Gesellschaft privilegierte koloniale Subjekte und benachteiligte Staatsbürgerinnen. Doch die Gewalt kennt keine Zwischenräume. Deshalb leben alle Bewohner der Kolonien im Wissen darum, auf welcher Seite der kolonialen Gewalt im Ernstfall ihr Platz sein wird.

Die koloniale Gesellschaft gründet in Gewalt und bringt systematisch Gewalt hervor. Antikoloniale Bewegungen reagieren, Fanon zufolge, auf diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Ihre Gewalt ist Gegengewalt, die auf die Transformation von Unrechtsverhältnissen zielt, auf die – wie es in jenem Kündigungsschreiben hieß – „Entstehung einer annehmbaren Welt“.

Für sich genommen ist dieses Argument weder originell noch überraschend. Interessant ist allerdings, wie Fanon diese Perspektive begründet. Die Expertise des Psychiaters und Therapeuten hatte ihn dafür sensibilisiert, dass der Impuls zur Befreiung keineswegs selbstverständlich ist. Denn die Feinmechanik kolonialer Herrschaft lässt die Kolonisierten zu Komplizinnen ihrer eigenen Unterdrückung werden. Sie prägt ihr Selbst- und Weltverhältnis und sorgt dafür, dass sie nicht nur unterworfen, sondern auch unterwürfig sind. Fanons Analyse stellt heraus, dass nicht nur Menschen im Kolonialismus, sondern der Kolonialismus auch in den Menschen lebt. Und darin besteht, seiner Ansicht nach, eine zentrale Herausforderung emanzipatorischer Bewegungen. Die Frage, die sie sich vorzulegen haben, lautet: Wenn der Kolonialismus die Menschen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich beugt, was braucht es, um sie wieder aufzurichten?

Für den Psychiater Fanon hieß Befreiung mehr als nationale Souveränität. Um Unabhängigkeit und Freiheit nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Selbst zu erlangen, bedürfe es, argumentiert er, einer radikal anderen Erfahrung. Der durch Gewaltherrschaft erzeugten Unterwürfigkeit können die Unterworfenen nur entkommen, indem sie sich die Mittel der Gewalt selbst zu eigen machten.

Ähnlich wie Hegel ist Fanon der Ansicht, dass eine Unterdrückungsbeziehung nur durch einen revolutionären Akt aufgelöst werden kann, der von den Unterlegenen ausgehen muss. Gewalt ist in dieser Perspektive unumgänglich – nicht weil koloniale Regime unfähig gewesen wären, sich auf Verhandlungen einzulassen; sondern weil die kolonial Beherrschten einer Erfahrung der Ermächtigung bedurften, die ihnen ihre Würde wiedergab.

Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung stießen diese Überlegungen auf viel Resonanz. Bereits zuvor hatten Zeitgenossen in eine ähnliche Richtung argumentiert – so etwa der in Russland geborene und nach Frankreich exilierte Philosoph Alexandre Kojève, dessen Vorlesungen über Hegel die Intelligentsia in Atem hielten. Fanons Gewaltanalyse wurde von anderen aufgegriffen und weiterentwickelt, besonders prominent vom Philosophen Jean-Paul Sartre, der ein Vorwort schrieb, und vom Schriftsteller Jean Améry, den das Buch zu einem Essay über Erfahrungen der Entmenschlichung inspirierte, die so radikal sind, dass Gewalt gegen die Unterdrücker für die Unterdrückten die einzige Möglichkeit ist, ihre Würde wiederzuerlangen.

Im Gegensatz dazu scheinen Fanons Gewaltanalysen die akademische Rezeption heute eher zu irritieren als zu inspirieren. Statt die Überlegungen aufzugreifen und weiterzuentwickeln – wie dies beispielsweise bei Fanons Rassismusanalysen geschieht –, geht es immer wieder um Auslegungs- und Einordnungsfragen, die letztlich darauf zielen, den Autor entweder abzuqualifizieren oder zu verteidigen. Diese Gesten der Distanzierung und des Befremdens weisen darauf hin, wie stark sich das gesellschaftliche Verhältnis zur Gewalt und die Vorstellungen über die Möglichkeiten ihrer Legitimierbarkeit im letzten halben Jahrhundert verändert haben.

Insbesondere in den akademischen Milieus, die öffentliche Diskurse und Debatten prägen, erscheint Gewalt heute vielen biographisch fremd, historisch fern und normativ grundsätzlich inakzeptabel. Gewalt ist nur als Störfall, Krise oder Anomie denkbar. In Vorstellungen von sozialer Ordnung und gesellschaftlichen Normalverhältnissen hat sie keinen Platz. Dass im Namen der Aufrechterhaltung von Normalität und Ordnung Gewalt regelmäßig zum Einsatz kommt, wird ausgeblendet oder in der Unterscheidung von „violence“ und „force“, von bloßer Gewalt und legaler Gewalt eingehegt.

Diese normative und lebensweltliche „Unselbstverständlichkeit“ von Gewalt spiegelt die Verinnerlichung von Staatlichkeit, die lange Geschichte gewaltkritischen Denkens und den Erfolg gewaltkritischer Bewegungen wider. Sie verweist aber auch auf das Privileg, zu jenem verhältnismäßig kleinen Teil der Weltbevölkerung zu gehören, dessen Vorstellungen von Gesellschaft, Staat und Zusammenleben sich unberührt von biographischen Erfahrungen der Gewalt durch staatliche oder nicht-staatliche Akteure formen konnten.

Die Lebensrealität aus der heraus Intellektuelle zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über Gewalt nachdachten, war jedoch eine andere. Sie hatten die Gewalt kolonialer und imperialer Herrschaft erlebt, mindestens einen Weltkrieg, faschistische Verfolgung und autoritäre Staatlichkeit. Anders als bei vielen, die sich heute dem Thema widmen, war Gewalt für sie nicht nur Gegenstand von Analysen und Strategien, sondern eine biographisch und generational prägende Lebenserfahrung.

Für Fanon selbst war die Krise der französischen Kolonialherrschaft in Algerien, die zu seiner Kündigung führte, keineswegs die erste Begegnung mit offen gewaltvollen Herrschaftsverhältnissen. Diese erlebte er bereits als Gymnasiast in seiner Heimat Martinique, einem französischen Übersee-Department in der Karibik. Das Herrschaftssystem, das ihn dort konfrontierte, war jedoch nicht der Kolonialismus, wie man vielleicht zunächst vermuten mag. Es war der Faschismus, der mit dem französischen Vichy-Regime Anfang der 1940er Jahre auch in der Karibik Einzug hielt.

Kolonialismus als Gewaltherrschaft hatte Fanon in seiner Kindheit nicht kennengelernt. Martinique war – seit der Abschaffung der Sklaverei Mitte des 19. Jahrhunderts – eine nach rassistischen Merkmalen stratifizierte Gesellschaft. Doch die Bewohner:innen von Martinique waren französische Staatsbürger:innen. Ehemalige Sklaven und ihre Nachfahren hatten volle Bürgerrechte, die mit denen in der Metropole identisch waren; sie nahmen an den Wahlen zur Französischen Nationalversammlung teil und entsendeten Abgeordnete nach Paris. Die gesellschaftliche und politische Elite auf der Insel war seit Jahrzehnten mehr kreolisch als weiß.

Das änderte sich mit der Kapitulation Frankreichs vor den Nationalsozialisten 1940. Die vom Vichy-Regime propagierte „nationale Revolution“ führte in Martinique zum politischen Wiederaufstieg der ehemaligen Sklavenhalter, die alles daran setzten, aufs Neue ein Regime weißer Vorherrschaft zu errichten. Und wie in der europäischen Metropole wurden Gegner des Regimes brutal bekämpft. Auch Fanons Vater, ein Freimaurer, geriet ins Visier staatlicher Repression.

Für den Gymnasiasten Fanon, der in einer sozio-ökonomisch gut situierten Mittelklassefamilie und mit den universalistischen Idealen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aufgewachsen war, stellte weder Komplizenschaft mit diesem System noch Opferschaft eine akzeptable Option dar. Und so schloss er sich einer karibischen Einheit der von General Charles de Gaulle angeführten französischen Widerstandsarmee an; er wurde Teil jener Truppen, die ab Herbst 1944 Frankreich vom Süden her befreiten.

Die Erfahrung des Krieges und des gemeinsamen Kampfs gegen den Faschismus sollten sein Leben prägen – ebenso wie die Erfahrung des Sieges, den Truppenangehörige aus den Kolonien gleichzeitig als Triumph und als Niederlage erlebten; denn rasch zeigte sich, dass der koloniale und imperiale Rassismus den Krieg unbeschadet überdauert hatte.

Gewalt begleitete Fanon auch in seinen letzten Lebensjahren. Als Teil der intellektuellen Führungsriege der algerischen Unabhängigkeitsbewegung war er zwar nicht für den offenen Kampf zuständig. Doch als prominentes Mitglied einer zunächst noch klandestinen Organisation lebte er unter ständiger Bedrohung und entging mehreren Attentatsversuchen.

Als junger Mann hatte Fanon also den autoritären Umbau des Staatsapparats und die Entfesselung von Gewalt erlebt. Und er hatte sich für Widerstand entschieden. Es war eine Erfahrung, die er mit vielen teilte, die in der Zeit seines Studiums und seiner Arbeit in Frankreich zu Weggefährten und Freunden wurden. Sie hatten ebenfalls mit der Französischen Befreiungsarmee gekämpft oder waren Veteranen der Résistance, nicht wenige von ihnen jüdisch. Sie alle hatten sich dem Faschismus entgegengestellt und dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt.

Diese gemeinsame Erfahrung des Kampfes ließ heterogene Netzwerke antikolonialer Solidarität entstehen, in denen Überzeugungen und Erfahrungen und nicht Hautfarbe oder Herkunft das primär verbindende Element darstellten; und sie prägte auch den analytischen Blick dieser Intellektuellen. Ihr ungenierter, aus heutiger Perspektive bisweilen anstößig anmutender Umgang mit dem Thema Gewalt erklärt sich im Horizont der Erfahrungen einer Generation, für die Gewalt eben nicht fremd und fern, sondern ein bedeutungsvoller Teil der eigenen Biographie war. Und ihr intellektuelles Ringen um Wege in eine „annehmbare Welt“ war kein bloßes Gedankenspiel, sondern existenziell.

Jedem Nachdenken über Gewalt sind Vorstellungen und Erfahrungen vergangener und gegenwärtiger Weltverhältnisse eingeschrieben. Diese beeinflussen, wie Gewalt thematisierbar wird, welche Verletzungshandlungen als akzeptabel gelten und welche Leben als schützens- und betrauernswert. Die Relevanz und Originalität von Fanons Gewaltanalyse besteht darin, dass sie diesen Vorstellungs- und Erfahrungshorizont für eine ganz bestimmte gesellschaftliche Konstellation entfaltet. Und weil gesellschaftliche Strukturen dieser Art bis heute anzutreffen sind, bleibt sie aktuell.

Denn Orte, die durch extrem asymmetrische Herrschaftsbeziehungen gekennzeichnet sind, an denen Rhetoriken der Entmenschlichung und die Entrechtung weiter Bevölkerungsteile eine Normalität darstellen und wo die Gewalt der Mächtigen gegen die Schwachen sich als Selbstverteidigung ausgeben kann, gibt es auch in der Gegenwart. Fanons Analyse sensibilisiert den Blick für die Feinmechanik der Unterdrückung und die Komplexität der Befreiung. Und sie lässt uns erkennen, dass sich mit veränderten gesellschaftlichen Bedingungen auch das Verhältnis politischer Subjekte und Bewegungen zur Gewalt ändert.