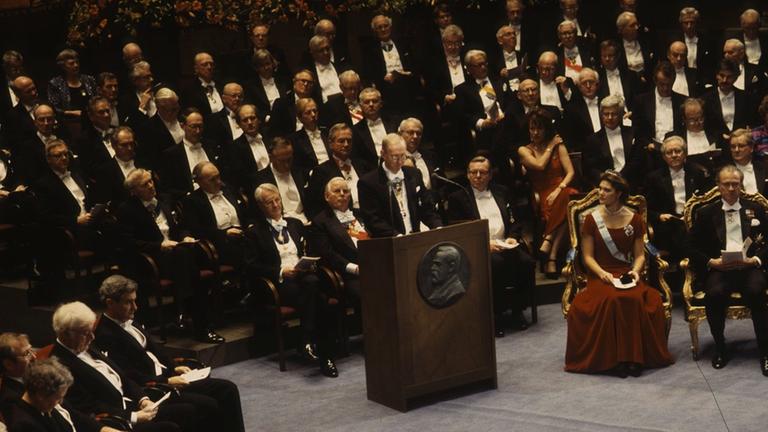

Männer im Smoking, dazwischen zwei Frauen. Eine davon ist die schwedische Kronprinzessin. Die erste deutsche Nobelpreisträgerin, Christiane Nüsslein-Volhard, versteckt sich, getarnt im dunklen Blazer, in der ersten Reihe.

Die Sendung wurde erstmals am 5. März 2023 ausgestrahlt.

Die Nobelpreisverleihung 1995 spiegelt den Stand der Forschung. Sie ist Männerdomäne. In den mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächern ist damals von 28 Professuren eine mit einer Frau besetzt.

Gleichberechtigung ist keine Frage des Prinzips. Sie ist gesellschaftlich und wirtschaftlich sinnvoll. Diverse Gruppen – ob in Sachen Geschlecht, Herkunft oder Ethnie – fördern den Erfolg. Das zeigen Untersuchungen und Erfahrungen von Unternehmen. Zahlreiche Frauenförderprogramme von Bund und Ländern sollen dementsprechend den Anteil der Professorinnen erhöhen.

Seitdem hat sich vieles geändert. Ja, der Anteil der Frauen beim wissenschaftlichen Personal ist gestiegen und ja, es gibt mehr Professorinnen. Aber drei Viertel der Positionen ganz oben sind immer noch Männersache.

Warum ist das so? Wollen Wissenschaftlerinnen einfach nicht genug? Liegt es an den Kindern? Wo kämpfen sie nach wie vor gegen Stereotype, die ihnen auf dem Weg in Top-Positionen Steine in den Weg legen?

Antworten finden sich in Daten, Zahlen und Statistiken. Und in Erfahrungen: von Frauen, die es geschafft haben. Oder schaffen wollen. Oder dachten, dass sie es geschafft hätten.

Warum ist das so? Wollen Wissenschaftlerinnen einfach nicht genug? Liegt es an den Kindern? Wo kämpfen sie nach wie vor gegen Stereotype, die ihnen auf dem Weg in Top-Positionen Steine in den Weg legen?

Antworten finden sich in Daten, Zahlen und Statistiken. Und in Erfahrungen: von Frauen, die es geschafft haben. Oder schaffen wollen. Oder dachten, dass sie es geschafft hätten.

Wegbereiter und Gipfelstürmerinnen

„Ich hatte keine Kolleginnen, ich kannte eigentlich auch überhaupt keine Kollegin“, sagt die Nobelpreisträgerin von 1995, Christiane Nüsslein-Volhard rückblickend. In ihrer Karriere ist sie oft die erste und nicht selten die einzige gewesen.

Wo sie nicht die erste ist, das ist auf dem Fachartikel, der einen Teil der Ergebnisse ihrer Doktorarbeit zusammenfasst. Auch wenn sie die Experimente gemacht hat, die Erstautorenschaft bekommt ihr männlicher Kollege, so will es der Doktorvater.

„Und dann hieß es: Der hat doch Frau und Kind und er braucht seine Karriere und ... Ja, ich bin ja verheiratet. Ich brauche keine Karriere. Ich werde ja von einem Mann versorgt. Das war damals so, ja.“

Frauen gehören an den Herd, nicht an die Laborbank? Im Ehe- und Familiengesetz ist die Stellung des Mannes als Hauptverdiener bis 1977 gesetzlich verankert. In den Köpfen noch viel länger: „Das ist einfach damals noch wirklich gang und gäbe gewesen. Und je weiter man kam, umso mehr hat man das auch gespürt.“

Je höher in der Hierarchie, desto weniger Frauen

Christiane Nüsslein-Volhard wird am 8. März 1985 als Direktorin an das Max-Planck Institut für Entwicklungsbiologie berufen. Die Wertschätzung der Kollegen drückt sich nicht in ihrem Berufungsgeld aus.

„Ich wurde da ziemlich schlecht bedient am Anfang. Das muss man schon sagen. Aber ich fand es trotzdem toll, natürlich da Direktorin zu werden. Das war natürlich super. Aber wie gesagt, wenig Platz und wenig Geld. Und wenig Stellen. Nicht zu wenig, aber weniger als andere. Und das hat mich eigentlich im Nachhinein eher gekränkt, als es damals der Fall war.“

Niemals vor oder nach ihrer Berufung ist eine Direktorenstelle so schlecht ausgestattet gewesen. Zur Jahresversammlung wird sie versehentlich zum „Damenprogramm“ eingeladen.

„Alte Geschichten, die mir aber immer noch so ein bisschen zu schaffen machen.“

Das waren sie also, die schlechten alten Zeiten. Heute ist „Ihre“ gesellschaftliche Rolle nicht länger auf Mutterschaft festgelegt. Fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland sind weiblich. Auch die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ist deutlich gestiegen. Doch je höher man in der Hierarchie der Wissenschaft klettert, desto weniger Frauen findet man.

Seit dem Wintersemester 2021/2022 gibt es mehr Studentinnen als Studenten an deutschen Hochschulen.

Unter den Promovierenden liegt der Frauenanteil inzwischen bei 45 Prozent.

Von den Professuren ist fächerübergreifend etwa ein Viertel an Frauen vergeben.

Gerade in den MINT-Fächern liegt die Quote deutlich niedriger.

Den größten professoralen Frauenanteil haben mit 42 Prozent die Geisteswissenschaften.

Ausgerechnet in den Fächern, in denen Frauen dominieren, wird es besonders deutlich, dass Männer in der Wissenschaft einen Karrierevorteil genießen: Aus dem knappen Viertel, das Männer bei den Geisteswissenschaften in der Studierendenschaft stellen, werden mehr als die Hälfte der Hochschullehrkräfte rekrutiert. Die Erfolgsquote ist damit im Vergleich zu weiblichen Kommilitoninnen doppelt so hoch.

Unter den Promovierenden liegt der Frauenanteil inzwischen bei 45 Prozent.

Von den Professuren ist fächerübergreifend etwa ein Viertel an Frauen vergeben.

Gerade in den MINT-Fächern liegt die Quote deutlich niedriger.

Den größten professoralen Frauenanteil haben mit 42 Prozent die Geisteswissenschaften.

Ausgerechnet in den Fächern, in denen Frauen dominieren, wird es besonders deutlich, dass Männer in der Wissenschaft einen Karrierevorteil genießen: Aus dem knappen Viertel, das Männer bei den Geisteswissenschaften in der Studierendenschaft stellen, werden mehr als die Hälfte der Hochschullehrkräfte rekrutiert. Die Erfolgsquote ist damit im Vergleich zu weiblichen Kommilitoninnen doppelt so hoch.

Vereinbarkeit von Beruf und Karriere

Viola Priesemann ist Studentin, als ihr plötzlich klar wird, dass ihre Ausgangssituation eine andere ist als die ihrer Kommilitonen. Sie bemerkt im Physiktrakt ein neues Namenschild: das Namenschild einer Professorin.

„Ich hatte bis dahin überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass alle unsere Professoren männlich waren. Alle, ausnahmslos. […] Ich hatte absolut keine Rollenmodelle.“ Heute ist sie selbst genau das: Professorin.

Eigentlich erforscht Viola Priesemann die Informationsverarbeitung in neuronalen Netzen. Doch ihre Modelle bilden auch das Infektionsgeschwehen in der Pandemie ab. Seit 2021 gehört sie dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung an. Seit 2017 ist sie Arbeitsgruppen-Leiterin. Seit 2016 Mutter.

„Warum hat das geklappt? Ich denke, das liegt auch daran, dass mein Partner da absolut hinter gestanden hat und sicherlich zu großen Teilen mehr als die 50 Prozent übernommen hat.“

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt gemeinhin als größtes Hindernis dafür, dass Frauen in Spitzenpositionen nachrücken. Aber das Anrecht auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr und ein Partner, der Haushalts- und Familienmanagement gleichberechtigt teilt oder sogar übernimmt, machen vieles möglich. Die größeren Probleme lägen woanders, findet Viola Priesemann:

"Wenn wir überlegen, was bremst gerade Frauen aus: Es ist natürlich Kinder, da gibt es ein paar Aufgaben, die kann man nicht fifty-fifty aufteilen. Das andere ist Mobilität, Umzüge, dass häufig eine Person überlegt: Wo ist der Job, den ich jetzt unbedingt machen möchte? Die andere Person zieht mit."

Ihr Mann nimmt zwölf Monate Elternzeit. Als Priesemann kurz darauf tatsächlich einen Ruf auf eine Professur in einer anderen Stadt bekommt, stehen die beiden vor einem neuen Problem: Es gibt dort keine freie Stelle, die zu seinem Forschungsprofil passt. Auch nicht in den umliegenden Städten. Wenn er bleibt und sie geht, muss einer von Tür zu Tür drei Stunden pendeln.

"Ich habe damals abgesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht pendeln mit meiner kleinen jungen Familie. Ich möchte nicht an zwei Standorten sein."

Egal auf welcher Karriere-Stufe: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben seltener Kinder als gleichaltrige Studierte, die nicht in der Forschung arbeiten.

Noch im Jahr 2000 antworten 66 Prozent der vollzeitarbeitenden Professoren-Väter auf die Frage, wer ihre Kinder betreue: meine Frau. Nur acht Prozent der Professorinnen konnten sagen: mein Mann. 20 Jahre später findet die Hälfte der Väter, Aufgaben in Haushalt und Familie sollten gleich geteilt werden. Etwas weniger als ein Viertel gibt an, dieses Ideal auch zu leben.

Noch im Jahr 2000 antworten 66 Prozent der vollzeitarbeitenden Professoren-Väter auf die Frage, wer ihre Kinder betreue: meine Frau. Nur acht Prozent der Professorinnen konnten sagen: mein Mann. 20 Jahre später findet die Hälfte der Väter, Aufgaben in Haushalt und Familie sollten gleich geteilt werden. Etwas weniger als ein Viertel gibt an, dieses Ideal auch zu leben.

Gleichgestellt, aber nicht gleich gesehen

Selbst wenn die Väter mitziehen, sind längst nicht alle Probleme gelöst: Männer, die längere Kinderpausen nehmen, um ihrer Partnerin den Rücken frei zu halten, bekommen dafür nicht die gleiche Unterstützung wie Frauen. Dazu kommt, dass eine Karriere in der Wissenschaft Umzüge verlangt, die oft nur schwer mit Partnerschaft und noch weniger mit Familie vereinbar sind. Und dann bleiben da noch die kaum sichtbaren Probleme, die manchmal das Gefühl aufkommen lassen, seit den 1980er-Jahren hätte sich doch nicht so viel geändert. Widerstände, die auch aufstrebende Forscherinnen wie Viola Priesemann erleben.

„Ich sehe immer noch ganz viele Momente, in denen einem als Frau weniger zugetraut wird, einfach wahrscheinlich aus diesen althergebrachten Rollenbildern. Es wird ein Stückchen besser. Aber mein Eindruck ist, dass ich auch gerade ganz massiv an die Glasdecke stoße, was den nächsten Karriereschritt angeht.“

Die Glasdecke. Damit gemeint sind strukturelle Hürden, die so sehr mit Organisationsstrukturen und gesellschaftlichen Erwartungen verwoben sind, dass es schwierig ist, sie überhaupt zu erkennen. Bis man auf sie trifft.

Fallstricke und Netzwerke

„Ich denke, ich war sehr erfolgreich, bis ich es dann nicht mehr war,“ rekapituliert Nicole Boivin ihre Karriere. Bis März 2022 war sie Direktorin am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Dann wurde sie zur Gruppenleiterin degradiert. Für sie ist klar, als Mann wäre ihr das so nicht passiert.

„Es gab einfach diesen massiven Wendepunkt, wo mir immer bewusster wurde, dass mein Geschlecht eine Rolle spielt.“

Nicole Boivin ist eine von vier Führungskräften aus der akademischen Forschung in Deutschland, denen seit 2018 öffentlich Machtmissbrauch und Mobbing vorgeworfen wurde. Drei dieser Fälle betrafen Frauen. Obwohl es so viel mehr Männer in diesen Positionen gibt. Machen Frauen häufiger Fehler im Umgang mit Mitarbeitenden?

Genderbias im Wissenschaftsmanagement?

Für statistisch saubere Analysen sind die Fallzahlen aus dem Wissenschaftsmanagement zu gering. Aber wenn man der weiteren Sozialforschung glaubt, ist eine andere Erklärung wahrscheinlicher: Auch wenn Männer und Frauen das Gleiche tun können – wahrgenommen wird es oft unterschiedlich. Studien zeigen, dass Frauen in Führungspositionen oft härter beurteilt werden als Männer.

Erschwerend hinzu kommt: Dort wo Entscheidungen getroffen werden, oben in der Hierarchie und in den leitenden Gremien von Institutionen, dominieren Männer, und sie sind gut vernetzt.

'Macht ist in der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft maßgeblich an informelle Netzwerke gebunden.' Ja stimmt, sagten bei einer Umfrage des BMBF zwei Drittel der befragten Professorinnen. Genauso viele sagten auch, Frauen hätten zu diesen Netzwerken schlechteren Zugang. Aktuelle Umfragen innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft und der ETH in Zürich zeigen übereinstimmend: Ein knappes Viertel der Frauen mit Führungsaufgaben fühlt sich aufgrund ihres Geschlechtes anders behandelt.

Das Wissenschaftssystem steht auf den Schultern von Riesen, nicht auf dem von Riesinnen. Die Spielregeln sind entsprechend: Der erfolgreiche Forscher ist der brillante Kopf an der Spitze einer streng hierarchisch aufgebauten Arbeitsgruppe. Zielstrebig, extrovertiert, von sich selber überzeugt. Ein Stereotyp, das zu erfüllen Männern oft leichter fällt als Frauen.

Sich anpassen oder das System ändern

Das muss auch anders gehen, denkt Martha Nari Havenith, als sie in einer schlaflosen Nacht mit ihrem neugeborenem Baby im Arm einer Kollegin und Freundin per E-Mail vorschlägt, sich als Team auf eine Gruppenleiterposition zu bewerben.

Ein Labor zu zweit leiten – das geht eigentlich gar nicht. Nicht in Deutschland. Nicht in den Naturwissenschaften.

Auch wenn Teamwork Teil der Wissenschaft ist, auf dem Weg zur Professur geht es um Einzelleistungen. Das ganze System ist darauf ausgelegt, das eigene Forschungsprofil zu schärfen, sich als Wissensschaffender und als Führungspersönlichkeit hervorzutun.

Mit diesem Standard brechen? Jobsharing an einem kritischen Punkt in der akademischen Karriere wagen? Sogar Martha Havenith selber hält das erstmal für unrealistisch: „Ich dachte so: naja, das wird natürlich im Sand verlaufen. Das war so eine merkwürdige Idee um drei Uhr morgens, das wird nichts.“

Kaum sieben Stunden später schreibt Marieke Schölvinck zurück und ist hundert Prozent dabei. „Ich fand es einfach schön, dass wir über alles reden können und nicht alleine die Verantwortung haben für all diese Leute und all diese Projekte. Für mich passte das viel besser.“

Einige Wochen später haben die beiden ein gemeinsames Forschungsprojekt entworfen, und einen Lebenslauf geschrieben, der ihre Qualifikation als Team hervorhebt, nicht die der Einzelpersonen. Eine wissenschaftliche Einheit. Ein Experiment.

Top-Karriere-Sharing - ein Experiment

Seit Frühjahr 2020 läuft es. Die beiden haben tatsächlich eine gemeinsame Stelle gefunden. Ob sie es im Team auch zur Professur schaffen, wissen sie nicht. Aber sie wollen es herausfinden.

Netzwerkstudien aus den Sozial- und Naturwissenschaften zeigen, dass viele Frauen lieber in Konstellationen arbeiten, bei denen Kooperation im Vordergrund steht. Dagegen wird die starke Konkurrenz und die zur Spitze hin immer steiler werdende Hierarchie der akademischen Forschung oft als wichtiger Punkt genannt, warum es so schwierig ist, Frauen für wissenschaftliche Spitzenpositionen zu rekrutieren.

Mindestens ein Drittel Professorinnen, Hochschulleiterinnen, Präsidentinnen von Forschungsorganisationen. Das ist das Ziel. Um es zu erreichen braucht es jetzt vor allem eines: einen Kulturwandel. Und der kommt. Langsam aber sicher.

Links zu Quellen:

-

Leopoldina: Frauen in der Wissenschaft: Entwicklung und Empfehlungen, 2022

-

Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021

-

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz: Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung, 2022

-

Offener Brief an die Leitung der Max-Planck-Gesellschaft, 2021

-

Professorinnen- und Professorenumfrage der ETH Zürich, 2019

-

Arbeitskultur und Arbeitsatmosphäre in der Max-Planck-Gesellschaft, 2019

Weitere Quellen:

- Karrierewege von ProfessorInnen in Deutschland; Krimmer, Holger; Stallmann, Freia; Behr, Markus; Zimmer, Annette: Karrierewege von ProfessorInnen in Deutschland (Ergebnisbroschüre) Bundesministerium für Bildung und Forschung o.J.; 2005

- Kinder – Wunsch und Wirklichkeit in der Wissenschaft - Forschungsergebnisse und Konsequenzen; Herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung; 2010

Dieses Feature sendet der Deutschlandfunk in zwei Teilen am 4. und 11. März 2024.

Korrekturhinweis:

Wir haben im Audio einen Fehler im Namen einer Konferenz nachträglich korrigiert.

Wir haben im Audio einen Fehler im Namen einer Konferenz nachträglich korrigiert.