Mit einer Kelle fährt die Köchin Josephine Auama Omondi durch einen großen Kübel mit Gemüsesoße, gibt die Flüssigkeit über den Reis, den ihre Kollegin schon in die Schüssel gefüllt hat. Dann reicht sie die Schüssel zurück in die Hand, die sich ihr durch eine Luke entgegenreckt. Schon kriegt sie die nächsten Schüsseln und Eimer entgegengestreckt. "Wie viele?", fragt sie die Frauen, Kinder und Männer, die sich ihr Essen holen. Rund anderthalb Stunden geht das so, bis alles aus den großen Kübeln verteilt ist und alle ihre Ration bekommen haben.

"Ich koche hier seit 20 Jahren. Es gibt viel mehr Menschen die hungern als früher." Josephine und ihre Kolleginnen arbeiten für ein Ernährungsprogramm in Mathare, einem der größten Slums in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. 700 Menschen bekommen hier Tag für Tag eine warme Mahlzeit, fast doppelt so viele wie vor Corona. Heute nehmen sie das Essen für sich und ihre Familien mit nach Hause, anstatt in einem großen Raum der Organisation "German Doctors" gemeinsam zu essen.

Die Ernährungswissenschaftlerin Samira Nassir leitet das Projekt: "So viele wie jetzt waren es noch nie. Noch nicht einmal 2011. Damals hatten wir in Kenia eine schwere Dürre und viele Menschen waren unterernährt. Aber selbst damals haben wir hier nur 500 Essen ausgegeben - und jetzt sind es 700! Selbst das reicht nicht, ständig kommen weitere Menschen zu uns, die wegen ihrer Situation verzweifelt sind. An einige verteilen wir Lebensmittelpakete."

"Wir haben sehr viele mangelernährte Patienten"

Denn für noch mehr warme Mahlzeiten hat die Garküche keine Kapazität mehr. Bis Anfang Oktober hat die Organisation in Mathare und einem weiteren Slum 2.000 Lebensmittelpakete verteilt - ein neues Hilfsprojekt, um auf die Not infolge der Coronakrise zu reagieren.

"So viele Menschen haben ihre Jobs verloren! In vielen Familien hat kein Elternteil Arbeit, die Kinder kriegen nichts zu essen. Und die meisten von denen, die wir in unser Programm aufnehmen konnten, haben nichts außer der einen Mahlzeit, die wir ihnen geben."

Dabei hat die Pandemie Kenia und die anderen afrikanischen Staaten viel weniger getroffen als befürchtet. Anfang Oktober lagen die gemeldeten Infektionen in Kenia unter 40.000, im Zusammenhang mit COVID-19 waren 725 Todesfälle bekannt.

Viel schlimmer sind die wirtschaftlichen Folgen - und der Hunger wegen der Pandemie, erklärt die Mitarbeiterin von "German Doctors": "Wir haben jetzt sehr, sehr viele Patienten, die mangelernährt sind. Wenn sie jetzt keine Hilfe kriegen, werden wir in den kommenden Monaten viele Patienten mit Marasmus und Kwashiokor sehen."

Der Hunger ist zurück

Beides sind Krankheiten, die von extremer Unterernährung, unter anderem erkennbar an aufgeblähten Bäuchen und greisenhaften Gesichtern der Kinder. Von Hunger bedroht seien vor allem Kinder, stillende Mütter, HIV- beziehungsweise Aids-Patienten und Tuberkulosekranke.

Statistiken über den Anstieg der Mangelernährung gibt es für Mathare noch nicht, aber George Audi, Leiter der deutschen medizinischen Hilfsorganisation "German Doctors" in Kenia, hat Schätzungen: "Ich würde sagen, dass 20 Prozent der Menschen hier in einer wirklich schwierigen Lage sind. Weitere 30 Prozent überleben mit Mühe und Not. 50 Prozent haben noch ein paar eigene Ressourcen, brauchen aber ergänzende Unterstützung. Vor der Coronakrise lag der Anteil derjenigen, die hungern und in einer verzweifelten Lage sind, in Mathare bei etwa zehn Prozent. Nach meiner Beobachtung hat sich der Anteil also verdoppelt."

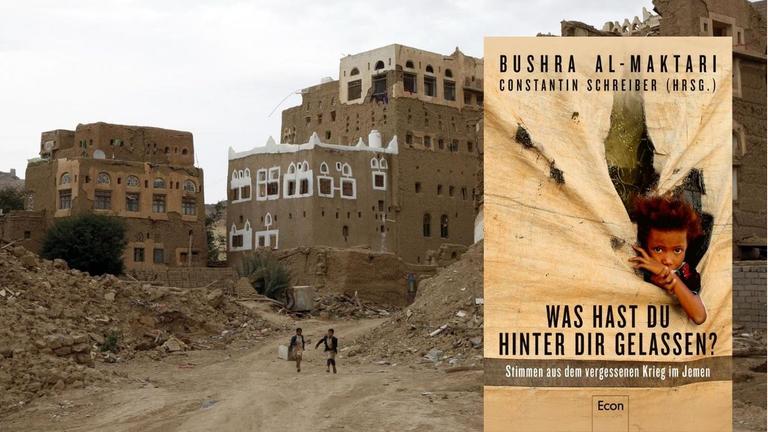

Der Hunger ist zurück. In Kenia genauso wie im Sahel, der Demokratischen Republik Kongo, dem Tschad, Indien und Myanmar, den Krisenregionen dieser Erde von Libyen über Syrien, den Jemen bis zum Sudan. Laut aktuellem Welternährungsbericht hungern heute knapp 60 Millionen Menschen mehr als noch vor fünf Jahren.

Natürlich war der Welthunger noch nie wirklich überwunden. Aber er war über die Jahrzehnte stetig zurückgegangen – um ganze 29 Prozent allein zwischen dem Jahr 2000 und 2015, sagt David Beasley, Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen.

"Aber leider gehen in den letzten drei Jahren die Hungerzahlen wieder nach oben. Grund dafür sind menschengemachte Konflikte, wie zum Beispiel im Jemen, Syrien und im Irak. An zweiter Stelle kommt der Klimawandel: Zyklone, Hurrikane, Dürren und Sturmfluten. Bereits Ende letzten Jahres, noch bevor COVID eine Rolle spielte, habe ich die Regierenden gerade auch in Europa gewarnt, dass im Jahr 2020 die schlimmste humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg drohe. Es war also schon damals eine wirklich sehr ernste Situation. Und dann kam zu allem Überfluss auch noch Corona!"

Die COVID-19- und die Hungerpandemie

Die Corona-Pandemie wirkte wie ein Brandbeschleuniger auf den Hunger in der Welt. Beispiel Afrika: Obwohl es gerade dort nur sehr wenige Infizierte gibt, verordneten die Regierungen in vielen Ländern strikte Ausgangssperren.

Lieferketten waren plötzlich unterbrochen, Häfen gesperrt. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen mussten den Rückflug in ihre Heimat antreten oder durften innerhalb der Länder nicht mehr in ihr Projektgebiet reisen. Eine Katastrophe für die meisten Menschen aus den Ländern des globalen Südens. Denn sie leben von einem Einkommen als Tagelöhner, Straßenverkäuferin oder ähnlich prekären Jobs ohne jede soziale Absicherung:

"In den meisten Ländern, von denen ich spreche, leben die Menschen von der Hand in den Mund. Sie haben nichts in ihrer Vorratskammer. Wenn also einzelne Länder einen Lockdown verhängen, ohne auf die Lieferketten zu achten, ohne ein Sicherheitsnetz auszuspannen, kann das zu einer Katastrophe führen."

Im Juli veröffentlichten die Vereinten Nationen den Welternährungsbericht: Die Zahlen legen nahe, dass bis zu 132 Millionen Menschen zusätzlich wegen COVID-19 ernsthaft vom Hunger bedroht sein werden, wenn die Weltgemeinschaft jetzt nicht entschlossen handelt. Zusätzlich zu den 690 Millionen, die schon zuvor nicht genug zu essen hatten.

David Beasley vom World Food Programme: "Als ich mich im April an den UN-Sicherheitsrat gewandt habe, waren die Regierenden ausschließlich darauf fokussiert, die Pandemie einzudämmen. Sie haben Ausgangssperren verhängt und die wirtschaftliche Aktivität runtergefahren und dabei oftmals nicht verstanden, dass man so eine Hungerpandemie bekommen kann – tatsächlich sterben mehr Leute an den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als an COVID selbst."

Heuschreckenplagen kommen hinzu

Der zunehmende Hunger hängt nicht nur mit dem Jobverlust der Einzelnen zusammen. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer waren schon vor dem Ausbruch des Virus nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen. Zusätzlich hat die Corona-Pandemie den weltweiten Tourismus zum Erliegen gebracht, viele Rohstoffpreise sinken und die Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten an Familienmitglieder in der Heimat gehen zurück.

Und als wäre das nicht genug, gibt es seit 2019 eine weitere Katastrophe in den ostafrikanischen Ländern. Eine Heuschreckenplage - die schlimmste seit Jahrzehnten. Die gefräßigen Insekten vernichteten Hunderttausende Hektar Weideland und Ackerflächen.

Im Frühjahr warnte die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO daher vor einer neuen Hungersnot in der Region.

Cyril Ferrand von der FAO hat den Kampf gegen die gefräßigen Insekten in Ostafrika geleitet: "Wir haben nicht verhindern können, dass 2,5 Millionen Menschen von Hunger bedroht sind. Aber wir konnten eine noch viel größere Ernährungskrise verhindern. Und zwar dadurch, dass wir 800.000 Hektar in ganz Ostafrika behandelt haben."

Eine Fläche mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Durch den Einsatz von Pestiziden aus Luft und Boden und durch viele andere Maßnahmen konnten die FAO, die Regierungen und andere Akteure eine Zerstörung weiterer Flächen verhindern - jedenfalls bisher. Und damit Millionen von Viehzüchtern und Bauern helfen selbst für ihre Ernährung zu sorgen, sagt Ferrand.

"Wir können sehr zufrieden sein mit dem, wo wir stehen, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Die Wüstenheuschrecken können jederzeit nach Kenia zurückkommen. Die Gefahr, dass sie mindestens bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres in der Region bleiben, ist real."

WFP - "die größte Fluglinie der Welt"

Die Gefahr ist nicht gebannt – das gilt genauso für den Hunger in der Welt, der sich in den kommenden Monaten noch verschärfen könnte, denn bisher wurde nur das Schlimmste verhindert. Dafür haben das Welternährungsprogramm WFP der Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen viel getan. Das WFP hat in Millionen Schulen, die wegen Corona geschlossen waren und zum Teil immer noch sind, Essenspakte verteilt.

Es hat Regierungen überzeugt, Häfen und Lieferketten zu reaktivieren. Als die internationalen Fluglinien am Boden blieben, hat das WFP ein Drehkreuz in Belgien aufgebaut und 20.000 Ärztinnen, Pfleger und Entwicklungshelfer, Masken und medizinisches Gerät in Flüchtlingslager und Krisenregionen geflogen, erklärt Sprecherin Bettina Lüscher: "Das war eine der größten logistischen Operation, die wir je gemacht haben, und der Chef sagt immer, wir waren die größte Fluglinie der Welt, weil ja nichts mehr ging."

Die Geberländer – allen voran die USA, Deutschland und Großbritannien, hatten in einem einmaligen Kraftakt weit über sechs Milliarden Dollar für die humanitäre Hilfe in Corona-Zeiten aufgebracht.

Das größte Gesundheitsrisiko

150 ärmere Länder weltweit konnten so ein Bargeldprogramm für ihre Bevölkerung in der Coronakrise aufgelegen, viele wurden dabei vom WFP mit Geld unterstützt. Joachim von Braun ist Vizepräsident der deutschen Welthungerhilfe und ehemaliger Generaldirektor des IFPRI, des internationalen Forschungsinstituts für Ernährungspolitik in Washington:

"Der politische Wille, den Hunger zu überwinden in Afrika, hat stark zugenommen. Die afrikanischen Regierungen haben Programme beschlossen und angefangen umzusetzen in den letzten zehn Jahren, die in einer Reihe von Ländern den Hunger um 50 Prozent reduziert haben. Dazu gehören Ländern wie Äthiopien, Senegal und Uganda."

Hunger ist das größte Gesundheitsrisiko weltweit. An den Folgen von Hunger und Unterernährung sterben mehr Menschen als an AIDS, Malaria, Tuberkulose und den bisher am Coronavirus Verstorbenen zusammengezählt. Er entsteht heute allerdings selten dadurch, dass rein mengenmäßig nicht genügend Nahrungsmittel vorhanden sind.

Stattdessen ist es vor allem ein Problem der Verteilung: Wer hungert, ist zu arm, um Nahrungsmittel zu kaufen. Tatsächlich wird weltweit heute genügend produziert, um davon zehn Milliarden Menschen zu ernähren, betont Hilal Elver - bis zum Mai dieses Jahres die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung:

"Es wird deutlich mehr Nahrung produziert, als die Weltbevölkerung derzeit braucht, etwa die anderthalbfache Menge. Trotzdem gehen immer noch Hunderte Millionen Menschen hungrig zu Bett – und es gibt in den letzten Jahren sogar zunehmend Hungersnöte. Das ist eine ernste Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung, man sollte es als Verbrechen gegen die Menschheit betrachten."

Zwei Drittel der Nahrung kommt von Kleinbauern

Dieses Verbrechen, wie Hilal Elver sagt, hat viel mit der ungleichen Verteilung von Land zu tun. Ein Problem: Die vielen Millionen Kleinbauern erzeugen etwa zwei Drittel der menschlichen Nahrung. Dafür steht ihnen aber weit weniger als die Hälfte der weltweit landwirtschaftlich genutzten Fläche zur Verfügung.

Das belegen Zahlen der Landwirtschaftsorganisation FAO aus dem Jahr 2017. Der wichtigste Grund, warum die Produktion auf der übrigen, weit größeren Fläche, scheinbar so ineffizient ist - hier wächst vor allem Tierfutter und Biosprit.

"Die Masse der Bauern haben kleine Betriebe und sind das Rückgrat der Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern", sagt Joachim von Braun von der Deutschen Welthungerhilfe. "Das Wachstum in diesem Kleinbauernsektor – klein- und mittelbäuerlich - voranzubringen ist essentiell für die Überwindung der strukturellen Gründe des Hungers. Diese Bauern brauchen Zugang zu Dünger, zu Saatgut. Eine marktorientierte, auf sicheren Zugang zu Inputs ausgerichtete Kleinbauern Landwirtschaft kann den Entwicklungsländern enorm helfen."

Kann der Hunger bis 2030 besiegt werden?

Vor allem deshalb, weil es den Bauern Einkommen sichert, sagt von Braun. Schließlich ist die Landwirtschaft immer noch der wichtigste Wirtschaftszweig in Entwicklungsländern, hier arbeiten 60 bis 90 Prozent der Bevölkerung.

Bis zu 17 Milliarden Dollar pro Jahr haben die G7-Industriestaaten in den letzten Jahren zur Hungerbekämpfung investiert. Denn bis 2030 will die Weltgemeinschaft den Hunger besiegt haben. Das haben die Regierungschefs der Welt im Jahr 2015 in den nachhaltigen Entwicklungszielen festgelegt. Aber kann das immer noch klappen? Trotz COVID-19?

"Die Frage nach der Wahrscheinlichkeit hängt vom politischen Willen ab. Meines Erachtens haben die Viruspandemie und die damit verbundenen Krisen nicht nur gezeigt, dass die Welt zusammenwirken kann, sondern dass sie auch handeln kann."

Wenn jetzt die richtigen Maßnahmen gegen den Hunger verfolgt würden, rücke eine Welt ohne Hunger in greifbare Nähe, sagt Joachim von Braun: "Da gehört dazu, den Kleinbauern zum Beispiel in Afrika Bewässerung bereitstellen. Dazu gehört, die landwirtschaftliche Beratung und die Agrarforschung voranzubringen. Dazu gehört auch, dass Mädchen in die Schule gehen - die Überwindung des Analphabetentums unter Frauen. Dazu gehören effiziente soziale Sicherungsmaßnahmen."

Umfassende Schutzmaßnahmen gefordert

Marita Wiggerthale, Agrarexpertin von der Hilfsorganisation Oxfam, ist da anderer Meinung: "Fakt ist, dass Millionen Kleinbauern und Landarbeiter ausgebeutet werden und trotz harter Arbeit keine existenzsichernden Einkommen erzielen. Deswegen brauchen wir ein generelles Verbot von Dumping-Preisen und von unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette. Wir brauchen das Lieferkettengesetz, wo es gerade eine Kampagne in Deutschland gibt, aber auch auf europäischer Ebene. Und wir brauchen, das ist wichtig, eine Stärkung von lokalen Ernährungssystemen durch agrarökologische Ansätze."

Wenn Kleinbauern mit Dünger, Pestiziden und vor allem zugekauftem Saatgut wirtschafteten, das sie nicht nachzüchten dürfen, gerieten sie leicht in eine Verschuldungsspirale, kritisiert Marita Wiggerthale von Oxfam. Diese Art der Landwirtschaft bezeichnete man einst als "Grüne Revolution".

Mit agrarökologischen Methoden dagegen, zum Beispiel ganzjährige Bodenbedeckung und Agroforstsystemen – das ist der kombinierte Anbau von Nahrungspflanzen und Bäumen – seien Kleinbauern unabhängig und schützten gleichzeitig die Umwelt: "Die Profiteure der Grünen Revolution sind die Agrarkonzerne wie Bayer und BASF, wie der Düngemittelkonzern Jara, wie der Landmaschinenkonzern John Deere oder AGCO."

Widersprüchliche Politik der Geberländer

Wiggerthale kritisiert außerdem die sich widersprechende Haltung der Geberländer: Einerseits finanzierten sie Nahrungsmittelhilfe gegen den Hunger, gleichzeitig unterminierten sie mit ungerechten Handelsabkommen, dass eine stabile lokale Versorgung in den ärmeren Ländern überhaupt entstehen kann. Subventionierte Agrarprodukte aus den EU oder den USA sind zu billig. Sie verdrängen die Kleinbauern vom Markt, weil sie zu höheren Produktionskosten produzieren.

"Handelsabkommen sind dann nicht fair, wenn sie die Länder des Südens dazu zwingen, ihre Märkte zu öffnen, ihre Zölle zu senken.Die exportorientierte Agrarpolitik der EU und der USA geht Hand in Hand mit einer Strategie der Marktöffnung für die einheimischen Agrarlebensmittelkonzerne. Es werden strukturell Überschüsse produziert in der EU im Bereich Fleisch und Milch, und diese müssen dann über den Weltmarkt beseitigt werden."

WFP braucht dieses Jahr fünf Milliarden Dollar

In den Handelsabkommen verpflichten sich die Länder des Südens, Zölle auf importierte Agrarprodukte – wie zum Beispiel Milch - zu senken. Der Sinn dieser Zölle ist jedoch gerade, die eigene lokale Produktion zu schützen und damit den Bauern im Inland ein existenzsicherndes Einkommen zu verschaffen. Im Corona-Jahr geht es – auch anlässlich des morgigen Welternährungstages - aber erst einmal darum, durch Lebensmittelhilfe und Bargeldprogramme Millionen Hungertote zu vermeiden. Und dafür braucht das Welternährungsprogramm in den nächsten Monaten fünf Milliarden Dollar. Geld, das in der Welt in großen Mengen vorhanden ist. Aber eben nicht bei den Regierungen.

WFP-Direktor David Beasley hat die großen Konzerne im Auge, vor allem die Internetriesen: "Einige dieser Multimilliardäre haben sich ausgerechnet während der COVID-Krise eine goldene Nase verdient. Sie sollten jetzt zeigen, wie sehr ihnen die Menschheit am Herzen liegt: Lasst mich zurückgeben und Menschenleben retten in dieser Katastrophe, der sich der Planet Erde gegenübersieht."

Damit die Folgen der Corona-Pandemie nicht in einer schlimmen Hungersnot enden, könnten die Internetkonzerne einen Teil ihres Gewinns spenden. Für das strukturelle Problem des Hungers nützt eine einmalige Spende jedoch wenig. Hier ringt die Weltgemeinschaft weiter um den besten Lösungsweg.