"Wir glauben, dass wir damit vor allem die Belegschaft eines solch großen Betriebs am besten auf das Stattfinden unseres Parteitags selbst aufmerksam machen." Ein kommunistischer Arbeiter spricht vor dem Essener Parteitag der noch ganz jungen Deutschen Kommunistischen Partei. "Und gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass die DKP in erster Linie eine Partei ist, die sich an die Arbeiter wendet, die die Interessen der Arbeiter vertritt,…"

Die DKP hatte sich im September 1968 neu konstituiert. Wenige Wochen nach der Invasion der Warschauer-Pakt-Truppen in der CSSR hatte die Außerparlamentarische Opposition in diesem Revoltenjahr ihren Zenit schon weitgehend überschritten. Nun fand statt, was der APO-Forscher Wolfgang Kraushaar die "Entmischung des Protestes" nennen sollte - eine Aufspaltung in maoistisch orientierte K-Gruppen, Sponti-Kultur, neue Frauenbewegung, Terrorismus der RAF, Linkschwenk der Jusos und: in den ostlastigen Traditionskommunismus der DKP.

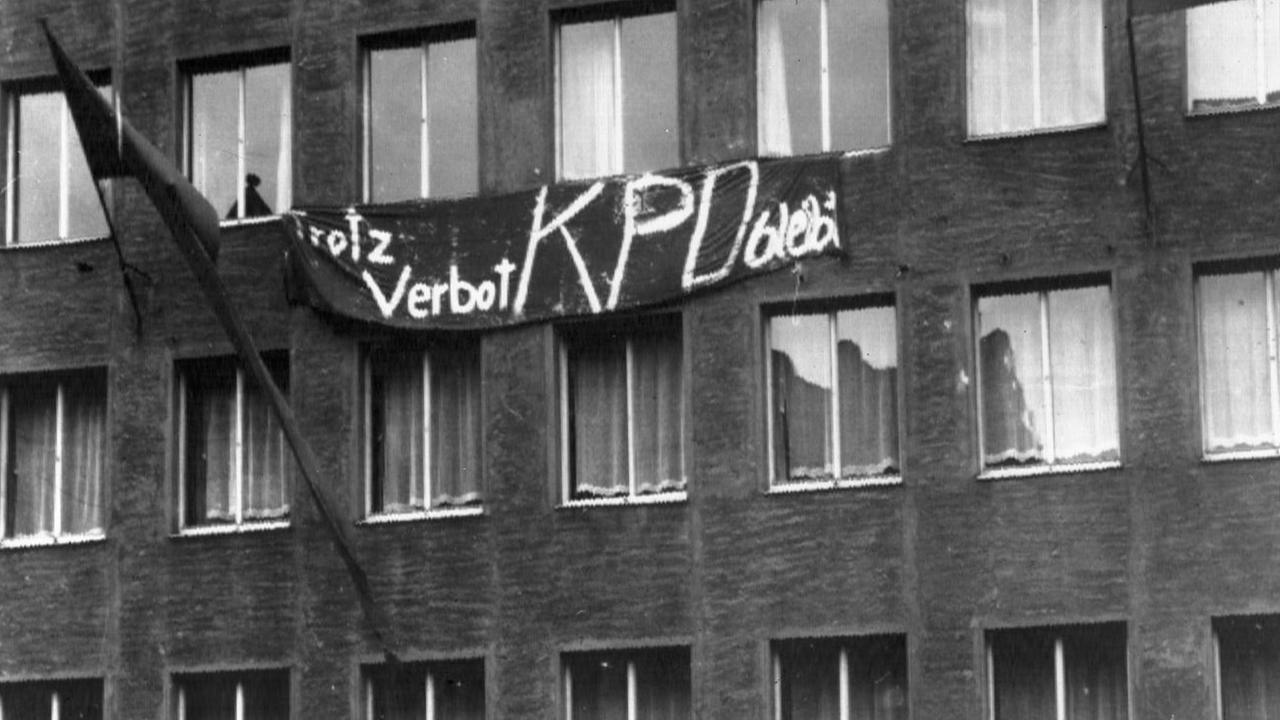

Neustart zwölf Jahre nach dem KPD-Verbot

Zwischen abgeebbtem Protest und ostpolitischer Witterung wollte die DKP den Neustart einer kommunistischen Partei in der Bundesrepublik wagen. So traf sich vor 50 Jahren, am 25. September 1968 in Frankfurt am Main ein Gründungsausschuss.

"Gleich hoch hinaus wollte die neue Kommunistische Partei Deutschlands mit ihrer Pressekonferenz im 21. Stockwerk des Frankfurter Hotels Intercontinental. Aber dieser Versuch, sich der Öffentlichkeit zu stellen, rutschte ab in die ebenerdigen Räume eines Weinhauses in Sachsenhausen, nachdem die Hotelleitung ihre Räume nicht zur Verfügung stellte."

Zwölf Jahre nach dem Verbot der KPD durch das Bundesverfassungsgericht wagte sich eine neue Kommunistische Partei in der Bundesrepublik an die Öffentlichkeit. So erklärte der spätere Parteivorsitzende Kurt Bachmann vor dem Gründungsausschuss der DKP: "Die neukonstituierte Partei betont ihre Selbstständigkeit hinsichtlich des Programms, organisatorischem Aufbau und Kampfformen, und bekennt sich zum Grundgesetz, indem sie erklärt: Wir achten das Grundgesetz, wir verteidigen die darin verkündeten demokratischen Grundrechte und Grundsätze."

Dies zu betonen, war nötig, war doch das Verbot der KPD 1956 damit begründet worden, dass diese Kommunistische Partei nicht verfassungsgemäß sei: Ein tiefer Einschnitt in die noch kurze rechtsstaatliche Geschichte der Bundesrepublik.

Gestellt worden war der Verbotsantrag gegen die KPD 1951, in der Anfangsphase des neu gegründeten Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe. Zusammen mit einem Antrag gegen die rechtsextremistische Sozialistische Reichspartei. Damit schwang die viel beschworene "wehrhafte Demokratie" in Zeiten des beginnenden Kalten Krieges ihr schärfstes Schwert zur Abwehr ihrer Gegner. Bundeskanzler Adenauer und sein FDP-Justizminister Thomas Dehler versuchten, mit politischem Druck die Grenzen des neuen Verfassungsorgans auszutesten.

Als der Verbotsantrag geschrieben wurde, gehörte die Partei immerhin noch Landesregierungen an und hatte in Großbetrieben beträchtlichen Einfluss an der Basis. Manfred Kapluck, Altvorderer der illegalen KPD und später dann Vorstandsmitglied der DKP: "Wir hatten einen ungeheuren Auftrieb in dieser Zeit. Wenn ich das mal zum Ruhrgebiet sagen darf: In den Schachtanlagen des Ruhrgebiets hatten wir Zweidrittel der Betriebsräte - das waren Kommunisten, ein Drittel waren Betriebsratsvorsitzende."

"Gleich hoch hinaus wollte die neue Kommunistische Partei Deutschlands mit ihrer Pressekonferenz im 21. Stockwerk des Frankfurter Hotels Intercontinental. Aber dieser Versuch, sich der Öffentlichkeit zu stellen, rutschte ab in die ebenerdigen Räume eines Weinhauses in Sachsenhausen, nachdem die Hotelleitung ihre Räume nicht zur Verfügung stellte."

Zwölf Jahre nach dem Verbot der KPD durch das Bundesverfassungsgericht wagte sich eine neue Kommunistische Partei in der Bundesrepublik an die Öffentlichkeit. So erklärte der spätere Parteivorsitzende Kurt Bachmann vor dem Gründungsausschuss der DKP: "Die neukonstituierte Partei betont ihre Selbstständigkeit hinsichtlich des Programms, organisatorischem Aufbau und Kampfformen, und bekennt sich zum Grundgesetz, indem sie erklärt: Wir achten das Grundgesetz, wir verteidigen die darin verkündeten demokratischen Grundrechte und Grundsätze."

Dies zu betonen, war nötig, war doch das Verbot der KPD 1956 damit begründet worden, dass diese Kommunistische Partei nicht verfassungsgemäß sei: Ein tiefer Einschnitt in die noch kurze rechtsstaatliche Geschichte der Bundesrepublik.

Gestellt worden war der Verbotsantrag gegen die KPD 1951, in der Anfangsphase des neu gegründeten Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe. Zusammen mit einem Antrag gegen die rechtsextremistische Sozialistische Reichspartei. Damit schwang die viel beschworene "wehrhafte Demokratie" in Zeiten des beginnenden Kalten Krieges ihr schärfstes Schwert zur Abwehr ihrer Gegner. Bundeskanzler Adenauer und sein FDP-Justizminister Thomas Dehler versuchten, mit politischem Druck die Grenzen des neuen Verfassungsorgans auszutesten.

Als der Verbotsantrag geschrieben wurde, gehörte die Partei immerhin noch Landesregierungen an und hatte in Großbetrieben beträchtlichen Einfluss an der Basis. Manfred Kapluck, Altvorderer der illegalen KPD und später dann Vorstandsmitglied der DKP: "Wir hatten einen ungeheuren Auftrieb in dieser Zeit. Wenn ich das mal zum Ruhrgebiet sagen darf: In den Schachtanlagen des Ruhrgebiets hatten wir Zweidrittel der Betriebsräte - das waren Kommunisten, ein Drittel waren Betriebsratsvorsitzende."

Stimmungsumschwung mit Justizminister Heinemann

1953 jedoch, als die KPD nach dem Arbeiteraufstand in der DDR vom 17. Juni mit mickrigen 2,2 Prozent aus dem Bundestag verschwand, gab es parteiübergreifend Stimmen, den Verbotsantrag zurückzuziehen, da von der geschrumpften Partei kaum mehr eine politische Gefahr auszugehen schien. Der Historiker und DDR-Forscher Manfred Wilke:

"Als das Urteil kam, war die Gefahr von Anfang der 50er Jahre längst Geschichte. Und die Bundesrepublik befand sich plötzlich in der Gesellschaft von solchen Diktaturen wie Franco-Spanien, später der griechischen Obristen, in den Ländern, wo die dortigen Kommunisten verboten waren. Hinzu kam ein weiteres Moment, was die Bundesrepublik angreifbar machte. Viele KPD-Verfahren wegen Fortführung der verbotenen Partei wurden von Juristen abgeurteilt, die bereits unter Freisler gedient hatten."

… und demnach eine NS-Vergangenheit aufwiesen. Doch erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre nahm die Debatte, wie zeitgemäß das KPD-Verbot sei, Fahrt auf - nach Bildung der Großen Koalition in Bonn, inmitten von Rufen nach einer Ost-West-Entspannung. Der Historiker Josef Foschepoth, der in seinem jüngsten Buch das KPD-Verbot als verfassungswidrig einstuft, beschreibt die damalige Tauwetterstimmung:

"Da kam ganz massiv Bewegung rein, nachdem zwei große Kritiker des KPD-Urteils, nämlich Gustav Heinemann Justizminister wurde und sein Staatssekretär Horst Ehmke ihm zur Seite stand. Auf der anderen Seite kam aber auch Bewegung in die ganze Entwicklung, weil Walter Ulbricht eigentlich nach dem Verbot der KPD an einer Wiederbelebung der KPD allenfalls aus propagandistischen Gründen interessiert war."

Das Bundesjustizministerium unter neuer Führung hatte nun noch nicht einmal mehr Probleme mit der Übernahme des alten Parteinamens durch eine neue Kommunistische Partei. Diese sollte nur in der Lage sein, sich wenigstens formell zum Grundgesetz zu bekennen, wie es in einem Vermerk des Staatssekretärs Ehmke hieß.

"Dieses Dokument ist schon ein heißes Dokument von Seiten von Horst Ehmke, weil er einfach deutlich macht: Wir wollen einfach jetzt eine formale Lösung haben. Ihr könnt meinetwegen das gleiche machen, das heißt also, die DKP kann durchaus dasselbe sein wie die KPD. Ihr müsst es nur eben formell auf den Boden des Grundgesetzes stellen. Dann halten wir schon diese Gründung aus."

"Als das Urteil kam, war die Gefahr von Anfang der 50er Jahre längst Geschichte. Und die Bundesrepublik befand sich plötzlich in der Gesellschaft von solchen Diktaturen wie Franco-Spanien, später der griechischen Obristen, in den Ländern, wo die dortigen Kommunisten verboten waren. Hinzu kam ein weiteres Moment, was die Bundesrepublik angreifbar machte. Viele KPD-Verfahren wegen Fortführung der verbotenen Partei wurden von Juristen abgeurteilt, die bereits unter Freisler gedient hatten."

… und demnach eine NS-Vergangenheit aufwiesen. Doch erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre nahm die Debatte, wie zeitgemäß das KPD-Verbot sei, Fahrt auf - nach Bildung der Großen Koalition in Bonn, inmitten von Rufen nach einer Ost-West-Entspannung. Der Historiker Josef Foschepoth, der in seinem jüngsten Buch das KPD-Verbot als verfassungswidrig einstuft, beschreibt die damalige Tauwetterstimmung:

"Da kam ganz massiv Bewegung rein, nachdem zwei große Kritiker des KPD-Urteils, nämlich Gustav Heinemann Justizminister wurde und sein Staatssekretär Horst Ehmke ihm zur Seite stand. Auf der anderen Seite kam aber auch Bewegung in die ganze Entwicklung, weil Walter Ulbricht eigentlich nach dem Verbot der KPD an einer Wiederbelebung der KPD allenfalls aus propagandistischen Gründen interessiert war."

Das Bundesjustizministerium unter neuer Führung hatte nun noch nicht einmal mehr Probleme mit der Übernahme des alten Parteinamens durch eine neue Kommunistische Partei. Diese sollte nur in der Lage sein, sich wenigstens formell zum Grundgesetz zu bekennen, wie es in einem Vermerk des Staatssekretärs Ehmke hieß.

"Dieses Dokument ist schon ein heißes Dokument von Seiten von Horst Ehmke, weil er einfach deutlich macht: Wir wollen einfach jetzt eine formale Lösung haben. Ihr könnt meinetwegen das gleiche machen, das heißt also, die DKP kann durchaus dasselbe sein wie die KPD. Ihr müsst es nur eben formell auf den Boden des Grundgesetzes stellen. Dann halten wir schon diese Gründung aus."

Interesse in West und Ost an neuer KP

Bei den Vorfeldverhandlungen mit dabei war auch Manfred Kapluck, der daran erinnert, wie seiner Partei Sprachregelungen abverlangt wurden: "Diktatur des Proletariats darf man nicht mehr sagen. Gut, dann sagen wir das, was Lenin auch schon gesagt hat: ‚mit der Arbeiterklasse und anderen Bündnisschichten‘. Aber dann dürft ihr auch nicht sagen ‚Marxismus‘. Nein, Marxismus-Leninismus mit Bindestrich sagen wir nicht mehr. Wir sagen, wir arbeiten auf der Grundlage der Ideen von Marx, Engels und Lenin. Ja, das geht!"

Gerade die Architekten einer neuen Ostpolitik hatten sogar ein gewisses Interesse daran, dass es eine KP nach dem ideologischen Geschmack ihrer künftigen Verhandlungspartner in Moskau und Ost-Berlin geben sollte, zumal eine andere, reform- oder euro-kommunistische Partei im linken Wählerspektrum der SPD Konkurrenz gemacht hätte.

Gerade die Architekten einer neuen Ostpolitik hatten sogar ein gewisses Interesse daran, dass es eine KP nach dem ideologischen Geschmack ihrer künftigen Verhandlungspartner in Moskau und Ost-Berlin geben sollte, zumal eine andere, reform- oder euro-kommunistische Partei im linken Wählerspektrum der SPD Konkurrenz gemacht hätte.

Die Interessen des mächtigsten Mannes der DDR Walter Ulbricht an der neuen KP beschreibt der Historiker Wilke so: "Es ging um die Frage, dass sie eine starke Kraft wird, die in der Bundesrepublik für die Anerkennung der DDR streitet und die als Ansprechpartner für die SED in Westdeutschland fungiert."

Kurt Bachmann konnte als Gründungsvorsitzender der DKP auf dem Düsseldorfer Parteitag von 1971 aus seiner Sicht eine erste Erfolgsbilanz präsentieren: "Wir haben jetzt mit dem Stand vom 1. November 1971 33.410 Mitglieder, die in 408 Betriebsgruppen, 871 Wohngebietsgruppen und 23 Hochschulgruppen organisiert sind."

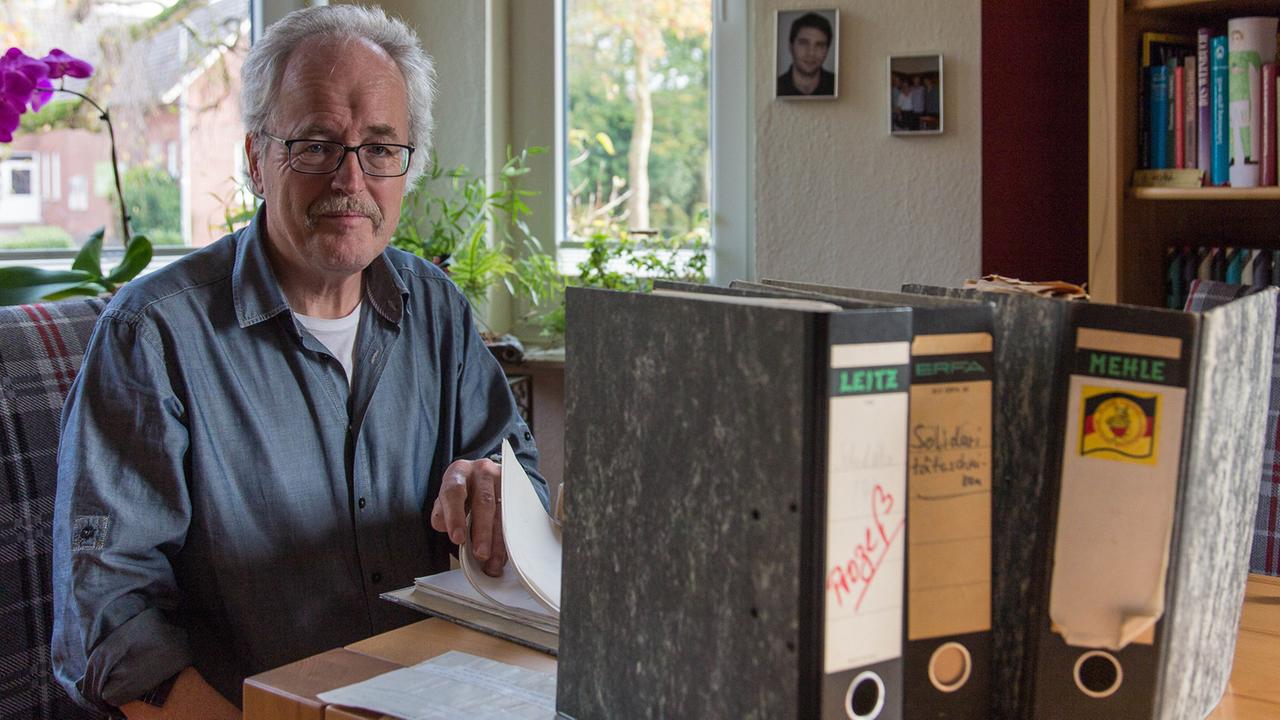

Was aber ritt einen linken rebellischen Studenten, sich Anfang der 1970er Jahre ausgerechnet der DKP anzuschließen, die in dem Ruf stand, eine spießig altlinke und zudem noch SED-gesteuerte Truppe zu sein? Franz Sommerfeld, vormaliger Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers, hatte sich damals der Partei angeschlossen. Er war aktives Mitglied in deren studentischer Vertretung, dem Marxistischen Studentenbund Spartakus und Chefredakteur der parteinahen Deutschen Volkszeitung.

"Es ist sicher ein Bündel von Motiven gewesen. Das war das Auslaufen der Studentenbewegung. Und ich wollte mich engagieren und etwas bewirken und wollte organisiert handeln. Dazu kam, dass ich in der DKP und dem DKP-Umfeld zum ersten Mal auf Menschen gestoßen bin, die tatsächlich Widerstand gegen die Nationalsozialisten geleistet hatten. Und es gab, obwohl die ja eher eine Minderheit bildeten, auch Arbeiter." Hinzu kam der starke Mobilisierungseffekt durch den Vietnam-Krieg: "… da glaubte ich, auf der richtigen Seite der Geschichte gelandet zu sein."

Schließlich wurde auch Franz Sommerfeld von der intellektuellen Versuchung der wieder auflebenden Marxschen Geschichtstheorie erfasst: "Die Vorstellung, dass man die Gesellschaft nach ähnlichen Gesetzen analysieren kann wie die Naturwissenschaft: Das ist natürlich so eine Art Verführung, weil man damit glaubt, man könne sich zum Herren der Geschichte erheben."

Kurt Bachmann konnte als Gründungsvorsitzender der DKP auf dem Düsseldorfer Parteitag von 1971 aus seiner Sicht eine erste Erfolgsbilanz präsentieren: "Wir haben jetzt mit dem Stand vom 1. November 1971 33.410 Mitglieder, die in 408 Betriebsgruppen, 871 Wohngebietsgruppen und 23 Hochschulgruppen organisiert sind."

Was aber ritt einen linken rebellischen Studenten, sich Anfang der 1970er Jahre ausgerechnet der DKP anzuschließen, die in dem Ruf stand, eine spießig altlinke und zudem noch SED-gesteuerte Truppe zu sein? Franz Sommerfeld, vormaliger Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers, hatte sich damals der Partei angeschlossen. Er war aktives Mitglied in deren studentischer Vertretung, dem Marxistischen Studentenbund Spartakus und Chefredakteur der parteinahen Deutschen Volkszeitung.

"Es ist sicher ein Bündel von Motiven gewesen. Das war das Auslaufen der Studentenbewegung. Und ich wollte mich engagieren und etwas bewirken und wollte organisiert handeln. Dazu kam, dass ich in der DKP und dem DKP-Umfeld zum ersten Mal auf Menschen gestoßen bin, die tatsächlich Widerstand gegen die Nationalsozialisten geleistet hatten. Und es gab, obwohl die ja eher eine Minderheit bildeten, auch Arbeiter." Hinzu kam der starke Mobilisierungseffekt durch den Vietnam-Krieg: "… da glaubte ich, auf der richtigen Seite der Geschichte gelandet zu sein."

Schließlich wurde auch Franz Sommerfeld von der intellektuellen Versuchung der wieder auflebenden Marxschen Geschichtstheorie erfasst: "Die Vorstellung, dass man die Gesellschaft nach ähnlichen Gesetzen analysieren kann wie die Naturwissenschaft: Das ist natürlich so eine Art Verführung, weil man damit glaubt, man könne sich zum Herren der Geschichte erheben."

Fehlstart in die neue Legalität

Jährlich flossen 70 Millionen DM aus der DDR in die Kassen der Partei. Selbst noch zwei Tage vor seinem Sturz als Staatsratsvorsitzender genehmigte Erich Honecker der DKP für 1990 65 Millionen Mark. Dazu Manfred Wilke: "Die DKP hatte gegenüber allen anderen linken Splittergruppen einen großen Vorteil. Die Kriegskasse wurde immer aus der DDR gefüllt. Das heißt, sie konnten ihre Funktionäre bezahlen, sie konnten Druckerzeugnisse herausbringen, Zeitungen, Broschüren, Bücher, Verlag. Der Pahl-Rugenstein Verlag in Köln war de facto ein DKP-Verlag."

Doch der Start in die neue Legalität missriet total. Denn die Partei hatte keine Skrupel, sich einen Monat nach der weltweiten Empörung über die militärische Intervention der Warschauer-Pakt-Staaten in der Tschechoslowakei der rigiden Moskauer Generallinie anzuschließen. Kurt Bachmann vor dem Gründungsausschuss: "Wir denken, dass eine Fortsetzung der antisozialistischen, konterrevolutionären Entwicklung in der CSSR von uns aus, von der Bundesrepublik aus, Frieden und Freiheit, insbesondere den Frieden, bedroht hätte."

Dass die DKP Anfang der 70er Jahre dennoch mit einer gewissen Sympathie und Solidarität aus dem linken Lager rechnen konnte, lag daran, wie sie bekämpft wurde: Auf Grundlage des Radikalenerlasses gegenüber sogenannten Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst avancierte der aus dem Staatsdienst entlassene Briefträger von der DKP zur Märtyrerfigur der bundesdeutschen Linken. Es folgten über Jahre die sogenannten Berufsverbots-Kampagnen.

"Dieser Radikalenerlass ist sozusagen mit einer gewissen deutschen Systematik und Entschlossenheit durchgeführt worden, dass das schon Solidarisierungseffekte ausgelöst hat. Und das hat uns sicher auch zusammengeschweißt."

Doch der Start in die neue Legalität missriet total. Denn die Partei hatte keine Skrupel, sich einen Monat nach der weltweiten Empörung über die militärische Intervention der Warschauer-Pakt-Staaten in der Tschechoslowakei der rigiden Moskauer Generallinie anzuschließen. Kurt Bachmann vor dem Gründungsausschuss: "Wir denken, dass eine Fortsetzung der antisozialistischen, konterrevolutionären Entwicklung in der CSSR von uns aus, von der Bundesrepublik aus, Frieden und Freiheit, insbesondere den Frieden, bedroht hätte."

Dass die DKP Anfang der 70er Jahre dennoch mit einer gewissen Sympathie und Solidarität aus dem linken Lager rechnen konnte, lag daran, wie sie bekämpft wurde: Auf Grundlage des Radikalenerlasses gegenüber sogenannten Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst avancierte der aus dem Staatsdienst entlassene Briefträger von der DKP zur Märtyrerfigur der bundesdeutschen Linken. Es folgten über Jahre die sogenannten Berufsverbots-Kampagnen.

"Dieser Radikalenerlass ist sozusagen mit einer gewissen deutschen Systematik und Entschlossenheit durchgeführt worden, dass das schon Solidarisierungseffekte ausgelöst hat. Und das hat uns sicher auch zusammengeschweißt."

Großer Zuspruch in der Kulturszene

So chancenlos die Partei bei Wahlen auch blieb, ihr Zuspruch in der Kulturszene konnte sich durchaus sehen lassen. Hier entstand quasi eine prokommunistische Parallelgesellschaft mit namhaften Künstlern, Schriftstellerinnen, Filme- und Theatermachern wie Ulla Hahn oder Franz-Xaver Kroetz, Peter Maiwald oder Karin Struck, Uwe Timm oder Gisela Elsner. Sie waren Parteimitglieder, Funktionäre oder Wahlkreiskandidaten.

"Und ansonsten gab es so einen gewissen kulturellen Einfluss in diesem linken Klima unter Schriftstellern. Ich hatte einen längeren Briefwechsel mit Martin Walser über Heimat und was Heimat für uns bedeutet. Also man hatte schon das Gefühl, dass man in einem Teil der Gesellschaft auch ein Stück aufgehoben ist."

"Und ansonsten gab es so einen gewissen kulturellen Einfluss in diesem linken Klima unter Schriftstellern. Ich hatte einen längeren Briefwechsel mit Martin Walser über Heimat und was Heimat für uns bedeutet. Also man hatte schon das Gefühl, dass man in einem Teil der Gesellschaft auch ein Stück aufgehoben ist."

Über allen thronte die Barden-Troika um Dieter Süverkrüp, Hannes Wader und Franz Josef Degenhardt, die das jüngere Parteivolk auf gut besuchten Musikfestivals wie auf der Burg Waldeck bei Stimmung hielten.

"Manchmal sagen die Kumpanen jetzt, / Was soll denn dieser Scheiß? / Wo sind deine Zwischentöne? / Du malst bloß noch schwarz und weiß. / Na schön, sag ich, das ist ja richtig, / aber das ist jetzt nicht wichtig. / Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf." (Franz Josef Degenhardt)

Zwischentöne waren in der Tat nicht gefragt - in einer geistigen Ödnis, die größtenteils aus Friedensschwüren, Klassenkampfparolen und Nazivergleichen bestand.

Ohne Zuspruch in der breiten Bevölkerung

Bei Bundestagswahlen zwischen 1972 und 1983 kam die DKP auf maximal 0,3 Prozent. Lediglich in ausgesuchten Arbeiterwohnbezirken an der Ruhr wie Bottrop oder Gladbeck, oder bei Kommunalwahlen in Universitätsstädten konnte sie gewisse Erfolge einheimsen, wie Hubert Kleinert, früherer prominenter Grüner, am Beispiel von Marburg in Nordhessen schildert. Dort ging der Einfluss der DKP von der Hochschule aus.

"Ich hab das so erlebt, dass die DKP zumindest in einigen geisteswissenschaftlichen Fachbereichen eine richtige Macht war. Die DKP ist in Marburg ja auch seit 1972 im Stadtparlament vertreten gewesen, hat dort ihren Einfluss bis 1977 ausbauen können, mit Wahlergebnissen im Bereich von zehn Prozent. Im Gegensatz zur Rest-Bundesrepublik Deutschland war die DKP im gesellschaftlichen Leben in Marburg ein Faktor."

Doch der Fall von Wolf Biermann im Jahre 1976 erwischte die DKP auf dem falschen Fuß. Denn die Ausweisung des widerborstigen Liedermachers aus der DDR führte zu einer Protestwelle im linken Spektrum, die auch den linientreuen SED-Ableger in der Bundesrepublik erfassen sollte.

"Ich hab das so erlebt, dass die DKP zumindest in einigen geisteswissenschaftlichen Fachbereichen eine richtige Macht war. Die DKP ist in Marburg ja auch seit 1972 im Stadtparlament vertreten gewesen, hat dort ihren Einfluss bis 1977 ausbauen können, mit Wahlergebnissen im Bereich von zehn Prozent. Im Gegensatz zur Rest-Bundesrepublik Deutschland war die DKP im gesellschaftlichen Leben in Marburg ein Faktor."

Doch der Fall von Wolf Biermann im Jahre 1976 erwischte die DKP auf dem falschen Fuß. Denn die Ausweisung des widerborstigen Liedermachers aus der DDR führte zu einer Protestwelle im linken Spektrum, die auch den linientreuen SED-Ableger in der Bundesrepublik erfassen sollte.

Die DKP und der Aufstieg der Grünen

Doch mit dem Aufkommen der Friedensbewegung gegen die Raketenstationierung der amerikanischen Pershing II und Cruise Missiles erkannte die DKP ihre Chance: Im "Krefelder Appell" formierte sie sich an der Seite der grünen Protagonisten Petra Kelly und Gert Bastian und im Bündnis mit pazifistischen Gruppierungen neu. Parteichef Herbert Mies war auf dem DKP-Parteitag von 1981 voll des Lobes:

"Klar ist, die Friedensbewegung in der Bundesrepublik von heute ist eine Bewegung neuer Dimensionen, eine Bewegung vielfältiger Kräfte, eine Bewegung mit einer unübersehbaren Ausstrahlungskraft. Das ist mit das Ergebnis des Wirkens all der Kräfte, die seit Jahr und Tag in Friedenskomitees und Organisationen engagiert sind. Das ist mit ein Ergebnis des Wirkens von uns Kommunisten."

"Die Friedensbewegung war die gesellschaftliche Bewegung, aus der heraus die Grüne Partei entstand. Und die Grüne Partei hat - zumindest was ihre Funktionäre anging, sehr wohl gewusst, dass die KP bei ihrem Aufstieg eine kleine Rolle gespielt hat. Indem sie - wie es einmal ein Beobachter sarkastisch sagte - dafür sorgte, dass der Lautsprecherwagen da war, dass die Klos da waren bei den Massendemonstrationen. Also alle diese für alle nützlichen, unauffälligen - in Anführungszeichen - unpolitischen Dienste, die dem großen Zweck dienten, die NATO-Raketen zu verhindern."

Eine Kuriosität, dass die gute Organisation der Friedensbewegung dem Apparat der DKP zu verdanken war - hiervon am Ende jedoch nur die junge Grüne Partei profitieren sollte, die gleichzeitig via Kelly und Bastian daran mitwirkte, das DDR-Regime zu versenken.

"Klar ist, die Friedensbewegung in der Bundesrepublik von heute ist eine Bewegung neuer Dimensionen, eine Bewegung vielfältiger Kräfte, eine Bewegung mit einer unübersehbaren Ausstrahlungskraft. Das ist mit das Ergebnis des Wirkens all der Kräfte, die seit Jahr und Tag in Friedenskomitees und Organisationen engagiert sind. Das ist mit ein Ergebnis des Wirkens von uns Kommunisten."

"Die Friedensbewegung war die gesellschaftliche Bewegung, aus der heraus die Grüne Partei entstand. Und die Grüne Partei hat - zumindest was ihre Funktionäre anging, sehr wohl gewusst, dass die KP bei ihrem Aufstieg eine kleine Rolle gespielt hat. Indem sie - wie es einmal ein Beobachter sarkastisch sagte - dafür sorgte, dass der Lautsprecherwagen da war, dass die Klos da waren bei den Massendemonstrationen. Also alle diese für alle nützlichen, unauffälligen - in Anführungszeichen - unpolitischen Dienste, die dem großen Zweck dienten, die NATO-Raketen zu verhindern."

Eine Kuriosität, dass die gute Organisation der Friedensbewegung dem Apparat der DKP zu verdanken war - hiervon am Ende jedoch nur die junge Grüne Partei profitieren sollte, die gleichzeitig via Kelly und Bastian daran mitwirkte, das DDR-Regime zu versenken.

Absturz nach der Wende

Nach dem Epochenbruch 1989 und dem Niedergang des real existierenden Sozialismus stürzte die Partei ins Uferlose, mit gerade einmal 3.000 Mitgliedern und weitgehend leeren Kassen.

Trotz ihres historischen Scheiterns versuchten sich die westdeutschen Kommunisten, an die Fersen der SED-Nachfolgepartei PDS zu heften, indem sie Listenbündnisse bei Wahlen in den alten Bundesländern einging. Viel Begeisterung riefen die altideologischen Neuankömmlinge freilich nicht hervor, wie es die Bundestagsabgeordnete Petra Pau von der Linken offen gestand: "Ich kann nicht erkennen, dass die DKP und auch Mitglieder der DKP eine Bereicherung für die Politik der Linken sind."

Ironie der Geschichte: Am Ende bleiben dem einstigen DKP-Funktionär Franz Sommerfeld in seiner kritischen Rückschau nur noch die von Oskar Lafontaine einst so verspotteten Sekundärtugenden: "Für mich persönlich ist es halt so gewesen, dass ich da zum ersten Mal gelernt habe, ordentlich zu arbeiten, bewusst und systematisch zu handeln, und es hat sehr viel zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. Es ist mein Weg gewesen, den ich gegangen bin."

Trotz ihres historischen Scheiterns versuchten sich die westdeutschen Kommunisten, an die Fersen der SED-Nachfolgepartei PDS zu heften, indem sie Listenbündnisse bei Wahlen in den alten Bundesländern einging. Viel Begeisterung riefen die altideologischen Neuankömmlinge freilich nicht hervor, wie es die Bundestagsabgeordnete Petra Pau von der Linken offen gestand: "Ich kann nicht erkennen, dass die DKP und auch Mitglieder der DKP eine Bereicherung für die Politik der Linken sind."

Ironie der Geschichte: Am Ende bleiben dem einstigen DKP-Funktionär Franz Sommerfeld in seiner kritischen Rückschau nur noch die von Oskar Lafontaine einst so verspotteten Sekundärtugenden: "Für mich persönlich ist es halt so gewesen, dass ich da zum ersten Mal gelernt habe, ordentlich zu arbeiten, bewusst und systematisch zu handeln, und es hat sehr viel zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. Es ist mein Weg gewesen, den ich gegangen bin."