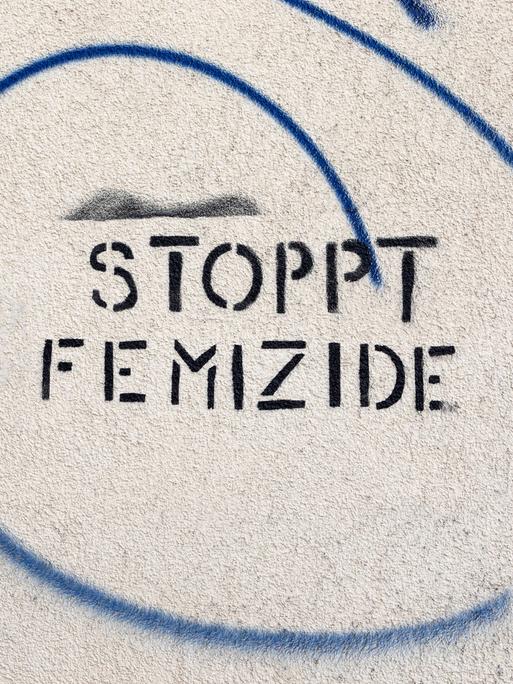

In Deutschland wird fast jeden Tag eine Frau getötet. Während die Zahl der Tötungsdelikte 2024 leicht zurückging, nahm die Gewalt gegen Frauen in anderen Formen weiter zu, von Sexualstraftaten über häusliche Gewalt bis hin zu digitalen Angriffen. Ein erheblicher Teil bleibt im Dunkeln.

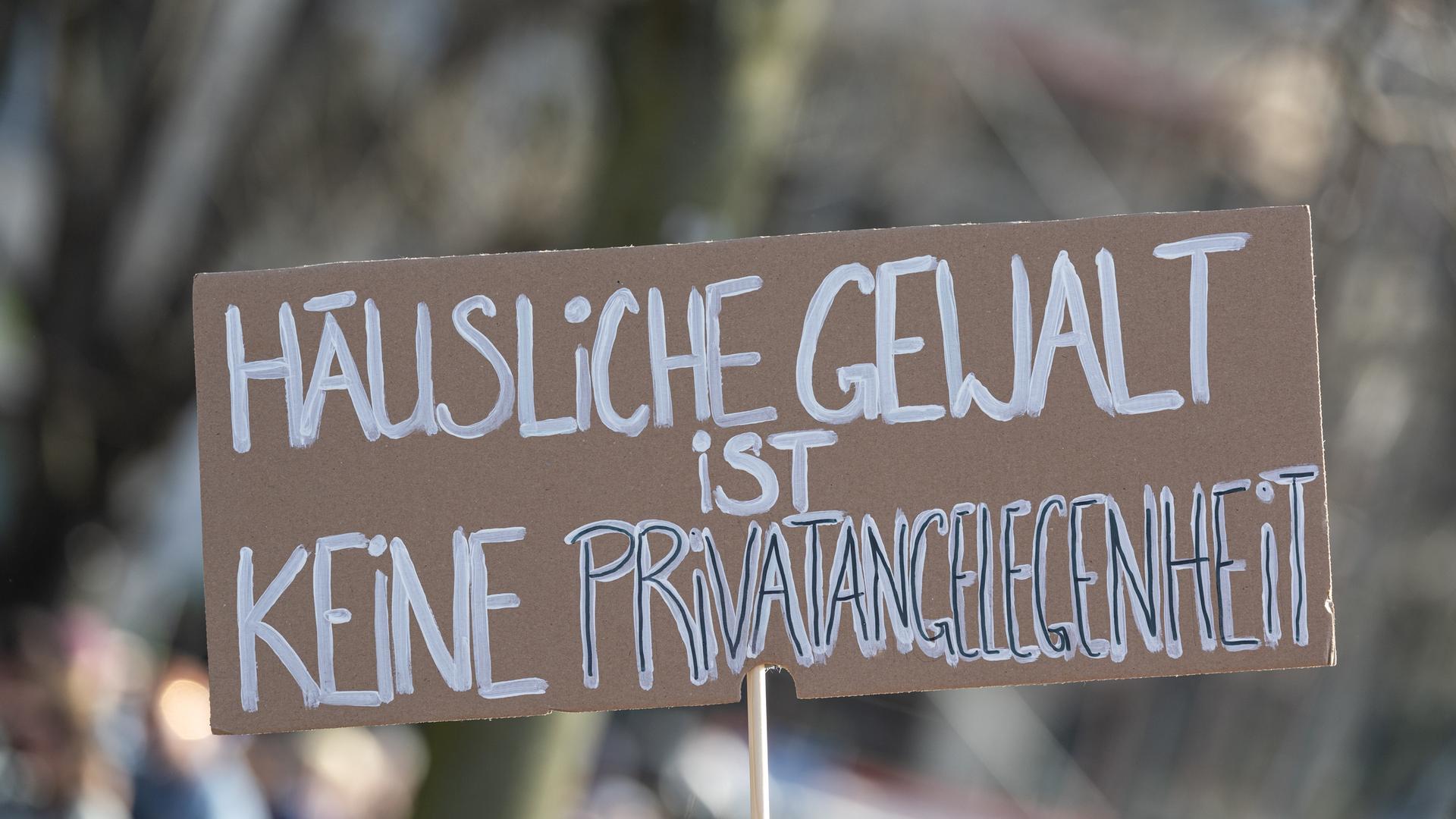

Mit einem neuen Gesetzesentwurf will die Bundesregierung den Schutz vor häuslicher Gewalt deutlich stärken. Angesichts jährlich mehr als 250.000 registrierter Fälle – überwiegend gegen Frauen – sollen Familiengerichte künftig in Hochrisikofällen eine elektronische Fußfessel anordnen können, um Annäherungen frühzeitig zu erkennen und Betroffene zu warnen.

Inhalt

- Wie ist die Situation in Bezug auf Gewalt gegen Frauen in Deutschland?

- Welche Faktoren erhöhen das Risiko für einen Femizid?

- Wo finden Betroffene Hilfe und was kann das Umfeld tun?

- Was hindert Frauen daran, Gewalttaten anzuzeigen?

- Was tut der Staat gegen Gewalt gegen Frauen und was muss besser werden?

Wie ist die Situation in Bezug auf Gewalt gegen Frauen in Deutschland?

Die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) zeigen: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 308 Frauen und Mädchen getötet, davon 191 durch Partner, Ex-Partner oder Familienmitglieder. Insgesamt wurden 859 Frauen Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte, in 68 Prozent der Fälle kannten sie den Täter.

Während die Tötungsdelikte leicht zurückgingen, stiegen andere Formen der Gewalt gegen Frauen weiter an: 53.451 Sexualstraftaten (plus 2,1 Prozent), 187.128 Fälle häuslicher Gewalt (plus 3,5 Prozent), 18.224 digitale Übergriffe (plus 6 Prozent) und 593 Fälle von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung (plus 0,3 Prozent). Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität wurden durch die Polizei 558 frauenfeindliche Straftaten registriert, was einem Anstieg von 73,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Anstieg dieser Delikte kann laut BKA sowohl auf tatsächlich zunehmende Gewalt als auch auf ein verändertes Anzeigeverhalten, mehr Sensibilisierung und bessere Erfassung zurückzuführen sein. Besonders bei häuslicher und digitaler Gewalt vermuten die Behörden weiterhin ein großes Dunkelfeld.

Warum das BKA keine Femizid-Zahlen erfasst

Das Bundeskriminalamt schreibt, dass Tötungen an Frauen in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) derzeit nicht als Femizide erfasst werden können. Die PKS bildet nur das ab, was der Polizei gemeldet wird – und sie erfasst keine Tatmotive. Ohne eine gemeinsame Definition von „Femizid“, die es bislang nicht gibt, lässt sich deshalb nicht feststellen, ob eine Frau getötet wurde, weil sie eine Frau ist.

Bund und Länder wollen diese Definition erarbeiten. Bis dahin verzichtet das BKA auf eine solche Einordnung. Klar wird in den Zahlen trotzdem: Mehr als 80 Prozent der getöteten Frauen wurden von ihrem aktuellen oder früheren Partner getötet. Die PKS zeigt keine Motive, aber sie macht deutlich, wie zentral Partnerschaftsgewalt bei Tötungsdelikten an Frauen ist.

Welche Faktoren erhöhen das Risiko für einen Femizid?

Für Femizide gibt es Risikofaktoren - beispielsweise, "wenn im Vorfeld häusliche Gewalt ausgeübt wurde oder ein Trennungswunsch bestand", sagt die Psychologin Deborah Hellmann. Auch ein "subjektiv wahrgenommener Kontrollverlust beim Partner oder Ex-Partner wegen vermeintlicher Untreue der Frau" zähle dazu.

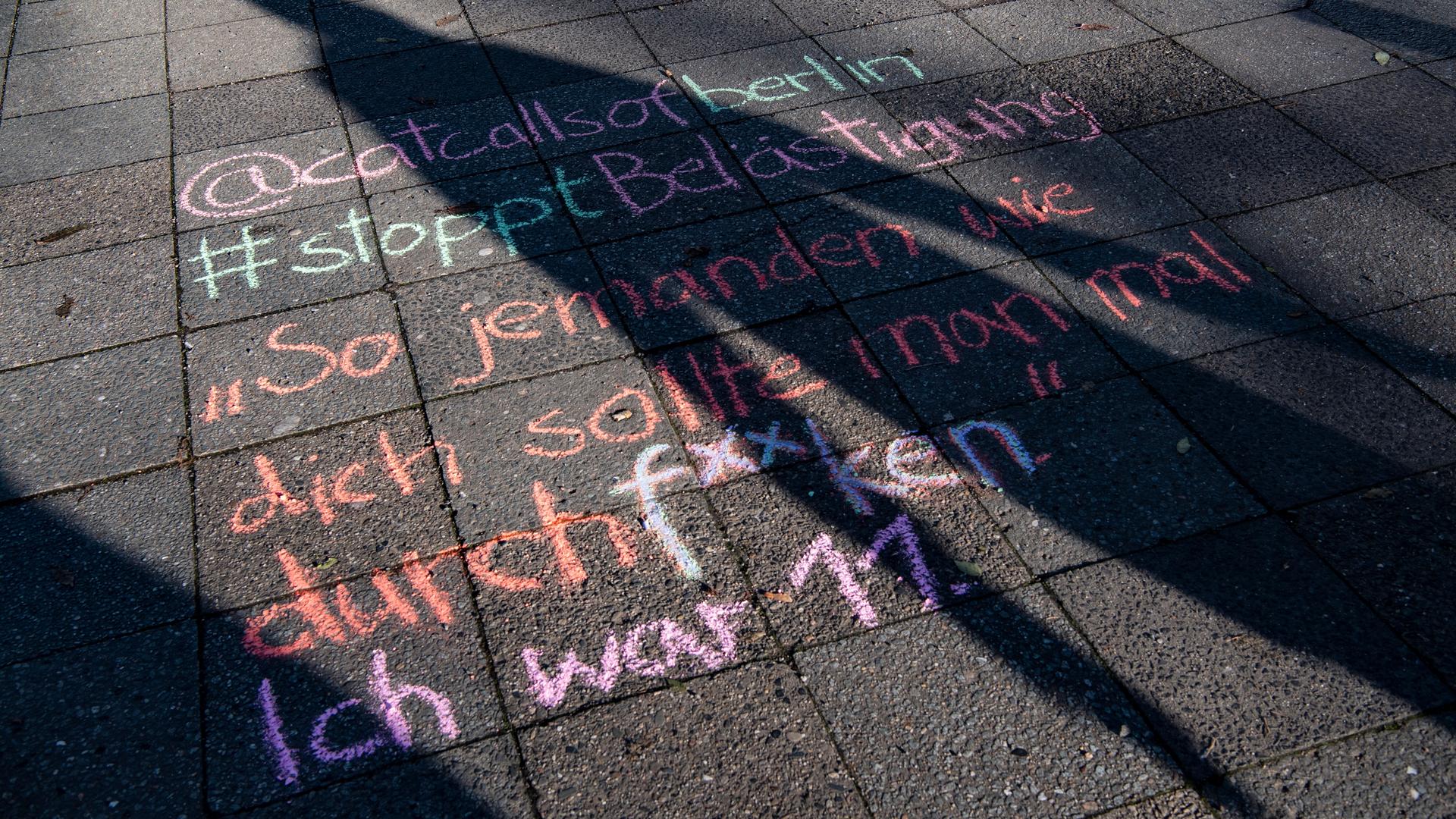

Das Bewusstsein für diese Risikofaktoren sei in der deutschen Gesellschaft noch zu schwach ausgeprägt. Zudem herrsche häufig die falsche Überzeugung, Femizide seien etwas sehr Seltenes. Als eine Ursache für die steigende Gewalt machen Experten auch die gesellschaftlich verankerten patriarchalen Strukturen aus.

Nicht zu unterschätzen sei demnach auch das Internet, das dazu beiträgt, Hassbotschaften gegen Frauen zu verbreiten und ablehnende Haltungen gegen Frauen zu verstärken.

Das BKA sieht mehrere mögliche Ursachen für die steigende Gewalt gegen Frauen: Unter anderem spielen antifeministische Einstellungen eine große Rolle – also die Haltung, dass Frauen nicht gleichwertig sind und ihre Emanzipation traditionelle Rollen bedroht. Manchen Menschen fühlen sich außerdem vom gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Gleichberechtigung verunsichert. Hinzu kommt, dass sich im Internet immer mehr Hass, Falschinformationen und extremistische Botschaften, die solche Einstellungen verstärken und die Hemmschwelle für Gewalt senken.

Wo finden Betroffene Hilfe und was kann das Umfeld tun?

Für Frauen, die Gewalt erleben, gibt es zahlreiche Hilfsangebote. Sie reichen von Informationsangeboten im Internet über Beratungsstellen bis hin zu Einrichtungen wie Frauenhäusern. Das Bundesjustizministerium gibt einen Überblick zu entsprechenden Angeboten und der rechtlichen Situation.

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet vertraulich, kostenfrei und jederzeit unter der Nummer 116 016 oder per Onlineberatung Hilfe und Unterstützung – in Deutsch und 18 weiteren Sprachen.

Sollten Nachbarn, Bekannte oder Freunde Dinge wie laute Schreie oder ein ungewöhnlich wirkendes Verhalten mitbekommen, rät die Psychologin Deborah Hellmann diesen: „Lieber einmal häufiger die Polizei rufen, als einmal zu wenig.“ Außerdem könne man versuchen, die möglicherweise betroffene Frau alleine zu erreichen und sie an Hilfsangebote zu verweisen.

Was hindert Frauen daran, Gewalttaten anzuzeigen?

Die meisten Fälle von Gewalt gegen Frauen kommen nicht zur Anzeige. Viele Betroffene melden ihre Gewalterfahrungen aus Angst oder aus Scham nicht der Polizei. Das belegt unter anderem die Merseburger Dunkelfeld-Studie zu Sachsen.

Auch die Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKiD) aus dem Jahr 2020 zeigt: Die Anzeigequote im Bereich partnerschaftliche Gewalt ist insgesamt vergleichsweise niedrig. Sie variiere „zwischen 0,6 Prozent im Bereich sexueller Gewalt und 17 Prozent im Bereich von Körperverletzungen mit Waffeneinsatz“, sagt die Psychologin Deborah Hellmann von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen.

Die Gründe hierfür seien vielfältig, so Hellmann. Beispielsweise könne es keine Beweise geben oder die Betroffene habe Angst, dass sich ihre Situation noch verschlimmere. In den allermeisten Fällen helfe es aber, Anzeige zu erstatten, sagt Jürgen Voß von der Hochschule Merseburg – unabhängig vom Erfolg vor Gericht.

Was tut der Staat gegen Gewalt gegen Frauen und was muss besser werden?

Das Bundeskabinett hat im November 2025 einen Gesetzentwurf beschlossen, der sowohl die elektronische Aufenthaltsüberwachung als auch verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings im Gewaltschutzgesetz verankert. Hintergrund sind mehr als 250.000 Fälle häuslicher Gewalt pro Jahr – überwiegend gegen Frauen.

In Zukunft sollen Familiengerichte in Hochrisikofällen eine elektronische Fußfessel anordnen können, die Annäherungen automatisch meldet, Betroffene per Warngerät warnt und gleichzeitig die Polizei informiert. Die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) kritisiert jedoch, dass der Entwurf nicht weit genug gehe, weil Zuständigkeiten nicht – wie im spanischen Vorbild – gebündelt würden.

Dort entscheide ein einzelner Richter über den Einsatz der Fußfessel. In Deutschland müssten Familiengerichte zwar anordnen, die Durchsetzung aber über Gerichtsvollzieher und Amtshilfe laufen. Ein solches Verfahren sei zu langsam und zu kompliziert, sagte Badenberg, und bleibe deutlich hinter den Erwartungen der Praxis zurück. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte weitere Reformen an, um Frauen besser vor Gewalt durch Partner, Ex-Partner und Fremde zu schützen.

Deutschland hat sich mit dem Ratifizieren der Istanbul-Konvention – des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – dazu verpflichtet, die dort festgeschriebenen Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehören Opferschutz, Prävention und Strafverfolgung sowie die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter in den Verfassungen und Rechtssystemen.

Die Konvention ist seit 2018 geltendes Recht in Deutschland. Daraus leiten sich zahlreiche politische Maßnahmen auf Bundes- und Länderebene in Deutschland ab. Darunter Informations- und Beratungsangebote und Einrichtungen wie Frauenhäuser.

Es gebe aber vielfältigen Verbesserungsbedarf, mahnt Psychologie-Professorin Deborah Hellmann. So müssten etwa die existierenden Programme daraufhin analysiert werden, inwieweit sie langfristig häusliche Gewalt und infolgedessen Femizide verhindern helfen. Außerdem brauche es flächendeckend mehr Frauenhäuser.

Zudem sei es wichtig, präventiv schon in jungen Jahren anzusetzen: Bei schwierigen Familienkonstellationen müsse sehr früh Hilfe bereitgestellt werden, damit Kinder erst gar nicht lernten, dass Gewalt ein probates Mittel zur Durchsetzung von Zielen sein kann. Auch die Weiterbildung von Lehrern sei zentral: 92 Prozent wüssten nicht, wie sie mit sexueller Gewalt umgehen sollen.

abr, tan, jk, ema