Gustave Flaubert fühlte sich bereits sehr jung als Genie. Schon mit zehn Jahren fing er damit an, unzählige Seiten zu schreiben, Komödien und immer erwachsenere Texte, und bevor er vergleichsweise spät zu veröffentlichen begann, hatten sich schon etliche Manuskripte angehäuft, die ganze Schubladen füllten. Die „Mémoires d’un fou“, die auf Deutsch jetzt „Memoiren eines Irren“ heißen, warf er als gerade einmal 17-Jähriger aufs Papier. Sie gehören zu den vielen autobiografischen Prosastücken, mit denen der junge Flaubert sich vom Leben weg und hinein in die Literatur schreiben wollte. An eine Publikation war zu Lebzeiten nicht zu denken, aber Flaubert hob diese frühen Versuche gewissenhaft auf. In der fünfbändigen französischen Ausgabe Pléiade umfassen die Jugendschriften einen ganzen Band mit 1200 Seiten. Es sind exzessive Suchbewegungen, die vom langen Weg künden, den Flaubert bis zu seinen Meisterwerken zurücklegen musste, die aber dennoch schon von einem genialischen literarischen Furor zehren. Die „Memoiren eines Irren“ bezeugen nahezu unverhüllt die Einsamkeiten und das Unverstandensein eines künstlerisch hochfliegenden 17-Jährigen.

„Wehe den Menschen, die mich verdorben und böse gemacht haben, obwohl ich einmal gut und rein war! Wehe dieser Dürre der Zivilisation, die alles austrocknet und auszehrt, was sich emporschwingt zur Sonne der Poesie und des Herzens!“

Das mag man erstmal leichthin abtun, aber von Flaubert ist natürlich jede Zeile wichtig. Auch die „Memoiren eines Irren“ zeigen an vielen Stellen ein stilistisches Bewusstsein, das die damalige Gegenwart auf eine für die Zeitgenossen unerhörte Weise einfängt. Es ist deshalb nicht nur ein individualpsychologisches, sondern auch ein erhellendes kulturhistorisches Dokument. Der 1821 geborene Flaubert wuchs direkt in die Ära des sogenannten „Bürgerkönigs“ Louis Philippe hinein, der nach der widersprüchlichen Revolution von 1830 den Thron bestieg. Seine Devise „Bereichert euch“ war an die materiellen Instinkte des Bürgertums gerichtet. Alle sonstigen gesellschaftlichen Ideale wurden hintangestellt, und der Verdruss am Verlust ursprünglicher und 1789 noch propagierter bürgerlichen Werte verband sich bei Flaubert mit einer jugendlich ungestümen Abwehr des Spießertums, der Familienbande, des ungebremsten Egoismus und des saturierten Fortschrittsglaubens. Gleich auf der ersten Seite heißt es emphatisch:

„Wozu ist es gut, das frage ich wahrhaftig, ein Buch, das weder lehrreich ist noch amüsant, noch chemisch, noch philosophisch, noch agrikulturell, noch elegisch, ein Buch, das kein Mittel enthält, weder gegen Pickel noch gegen Flöhe, das weder von der Eisenbahn erzählt noch von der Börse.“

Wovon aber erzählt dieses Buch dann? Mitten im Text gibt es eine merkwürdige Zäsur. Da steht in großen Buchstaben der Hinweis: „NACH DREI WOCHEN PAUSE“, und danach ändert sich plötzlich der Ton. Irgendwie geht erst ab Seite 40 von insgesamt 95 Seiten so richtig die Post ab, aber es lohnt sich trotzdem, die ersten vierzig Seiten genauer anzuschauen. Natürlich haben diese „Memoiren eines Irren“ nie ein Lektorat gesehen, die erste Buchausgabe erschien erst 1901, 21 Jahre nach Flauberts Tod, und zwar so, wie man sie im sorgsam geordneten Nachlass des Autors aufgefunden hatte. Flaubert hat diesen Text halb als Tagebuch, halb aber schon als poetische Überhöhung seiner subjektiven Weltwahrnehmung hingeschrieben, und die vorangestellte Widmung verrät eindeutig den Charakter des privaten Gesprächs und Selbstgesprächs, das hier stattfindet:

„Dir, lieber Alfred, sind diese Seiten gewidmet und geschenkt.“

Schonungslose Bekenntnisse

Alfred, das ist Alfred Le Poittevin, der Jugendfreund Flauberts, mit dem er seit seiner Kindheit literarische Höhenflüge konzipierte. An diesen Alfred, als einen immerwährenden intimen Ansprechpartner, ist auch die Information mitten im Text gerichtet, die von den „drei Wochen Pause“ spricht. Die „Memoiren eines Irren“ sind also keineswegs literarisch durchgearbeitet und in Form gebracht. Aber sie sind ein Prozess der Selbstvergewisserung. Und dazu gehören auf den ersten paar Dutzend Seiten zwangsläufig schonungslose Bekenntnisse. Das fängt gleich mit der Schulzeit an:

„Man könnte eine interessante Untersuchung anstellen über die tiefe Abneigung, die edle und erhabene Seelen sogleich zu erkennen geben im Umgang und in der Berührung mit Menschen. Stets verhasst war mir ein geregeltes Leben, festgelegte Stunden, ein Leben nach der Uhr, wo das Denken aufhört mit der Glocke, wo alles im voraus arrangiert ist für Jahrhunderte und Generationen. Diese Regelmäßigkeit mag den meisten zusagen, doch für das arme Kind, das sich von Poesie ernährt, von Träumen und Schimären, das an die Liebe denkt und all die Albernheiten, heißt das, es ständig aufwecken aus diesem erlesenen Traum, ihm keinen Augenblick der Ruhe gönnen, ihm den Atem nehmen, indem man es zurückholt in unser Klima des Materialismus und gesunden Hausverstands, vor dem ihm graut und ekelt.“

Die „Poesie“ ist es also, die diesen Ich-Erzähler „ernährt“, sie ist der absolute Fluchtpunkt und erhebt ihn über die kruden Mitmenschen und ihren Alltag. Unumwunden hält er fest, dass seine Mitschüler über ihn als „weltfremd, nutzlos und untauglich“ lachen. Rigoros verweigert er den Eintritt in die Form ihres Lebens, also in eine bürgerliche Karriere. Er gibt seinen Mitschülern, den Mitbürgern und der ganzen Art und Weise, wie ihre Gesellschaft funktioniert, die Schuld an der „Überspanntheit“ seines „Gehirns“. Gequält, aber erhaben zelebriert er seine Überlegenheit und ahnt, dass er „der Wüsteste von allen“ ist. Und es mehren sich die Visionen vom Untergang dieser kranken Welt, apokalyptische Beschwörungen einer Endzeitbohème voller Selbstgenuss und Ekel:

„- nun ist alles zu Ende, adieu, adieu, Wein her, bevor ich sterbe!“

Diese Selbstironie ist zwar stilisiert und theatralisch, verweist aber auf einen bitteren Kern. Der junge Flaubert leidet unter seiner Gegenwart, aber das steht neben einer unbedingten romantischen Emphase. In Rouen, der Hauptstadt der Normandie geboren, erlebte er eine Kindheit, die vom Meer geprägt war und bereits für den Siebzehnjährigen eine uneinholbare Sehnsucht geworden ist:

„Ich rannte über die Felsen, ich nahm den Sand des Ozeans und ließ ihn verrinnen im Wind zwischen meinen Fingern, ich warf Seetang ins Wasser, ich atmete in vollen Zügen diese salzige und frische Luft des Ozeans, der in deine Seele dringt mit so viel Energie, Poetik und weiten Gedanken.“

Man weiß wenig von den jungen Jahren des Schriftstellers Flaubert, doch man kann mutmaßen, dass seine überlieferten frühen Texte noch ziemlich unverhüllte autobiografische Dokumente sind. Er wird in Rouen in eine gutsituierte Arztfamilie hineingeboren und hat noch zwei Geschwister. Eigentlich passt das alles in das Frankreich des neuen Bürgerkönigs. Flauberts älterer Bruder Achille tritt dann auch ganz selbstverständlich in die Fußstapfen des Vaters. Gustave aber nimmt sich bereits als Zehnjähriger als Außenseiter wahr und widmet sich hingebungsvoll literarischen Entgrenzungen. Er liest sich durch die Klassiker und empfindet die Poesie als Gegengift zu den Kleinlichkeiten des Alltags. Seine Ich-Figur des „Irren“, die er dann entwirft, beschreibt das äußerst eindringlich. Aber sie stößt auch gleich auf die Abgründe, die sich dabei auftun:

„Ich will alles auf Papier bringen, was mir durch den Kopf geht, meine Ideen und meine Erinnerungen, meine Eindrücke meine Träume meine Launen, alles, was im Denken oder in der Seele auftaucht – Lachen und Weinen, Weiß und Schwarz, Schluchzer, zunächst dem Herzen entsprungen, dann ausgerollt wie Teig in klangvollen Perioden; - und Tränen, aufgelöst in romantischen Metaphern. Es bedrückt mich jedoch, wenn ich daran denke, ich werde einem Packen Federn die Spitzen zerquetschen, ich werde ein Fläschchen Tinte verbrauchen, ich werde den Leser langweilen, und langweilen werde ich mich selbst.“

Literatur als das unerreichbare Ideal

Trotz aller „klangvoller Perioden“ stellen sich also Überdruss und Ennui ein – als frühe, charakteristische Attribute der französischen Moderne, die auch die angestrebte Höhe der Literatur als unerreichbares Ideal erscheinen lassen. Es ist frappierend, wie sich der siebzehnjährige Flaubert nach etlichen Lektüren bereits selbst als reifen Experten des Lebens imaginiert.

„Als Kind liebte ich, was man sieht, als Heranwachsender, was man spürt, als Mann liebe ich gar nichts mehr.“

À la bonheur, das ist schon eine sehr starke Pose! Aber sie irritiert durch die bedingungslose Konsequenz, mit der Flaubert Zeit seines Lebens diese Erkenntnis durchexerziert. In all seinen Texten, bis hin zur formvollendeten „Madame Bovary“ und der souverän objektivierenden „Erziehung der Gefühle“, ist dieselbe Haltung wiederzufinden. Dass die Liebe unmöglich ist, zieht sich als Leitmotiv durch das gesamte Werk dieses Autors, es zeigt sich bis in die kleinsten Verästelungen der Texte hinein und wird psychologisch auf raffinierteste Weise ausdifferenziert. Das lässt sich sicher nicht ausschließlich auf einen einzelnen Schlüsselmoment zurückführen und hat weitaus tiefere Wurzeln. Aber die jugendlich hemmungslose Introspektion in den „Memoiren eines Irren“ läuft dann doch auf ein entscheidendes Erlebnis hinaus. Nach den „drei Wochen Pause“, die in der Mitte des Textes angeführt werden, erinnert sich der rasant gealterte Ich-Erzähler an den Aufenthalt als wohl 15-Jähriger in einem Seebad, einem Dorf in der Picardie. Als er einmal allein am Strand spazieren geht, sieht er, dass ein roter Bademantel mit schwarzen Streifen im Sand liegengeblieben ist. Er nimmt ihn hoch und rettet ihn vor den Wellen, und beim Mittagessen bedankt sich eine, wie er schreibt, „junge Frau“ bei ihm, die mit ihrem Mann am Nebentisch sitzt. Er wird rot.

„Was für ein Blick! – wie schön war diese Frau! – ich sehe noch die feurigen Augen unter den schwarzen Brauen, auf mich geheftet wie eine Sonne. Sie war groß, brünett, mit herrlichem schwarzen Haar, das ihr in Flechten herabfiel auf die Schultern; die Nase war griechisch, glühend der Blick, die Brauen hoch und wundervoll geschwungen; ihre Haut war feurig und wie von samtigem Gold, sie war fein und erlesen, man sah azurblaue Adern sich schlängeln auf diesem bräunlich-purpurnen Busen.“

Wohlgemerkt, hier spricht nicht der 15-Jährige, von dem die Rede ist. Hier spricht ein alt gewordener Mann, den sich ein 17-jähriger Autor ausgedacht hat und der das autobiografische Erlebnis eines 15-Jährigen referiert. Trotzdem ist das schon allerhand! Ein Coup de foudre, wie man ihn in dieser Form wohl nur in der Pubertät erlebt, und er kommt stilistisch daher mit den zeitgenössischen Mitteln in der Ära des Bürgerkönigs Louis-Philippe – man nannte die Möbelausstattung damals auch „zweites Rokoko“. Das aufstrebende Bürgertum hatte dank seiner gewachsenen ökonomischen Kraft jetzt die Möglichkeit, sich „höfisch“ einzurichten – prunkvoll, kostbar, repräsentativ. Der Louis-Philippe-Stil ist definiert durch geschwungene und geschweifte Formen – an der Oberfläche seiner Ästhetik bewegt sich der junge Flaubert also durchaus auf der Höhe seiner Zeit.

„Ich war starr vor Staunen, als wäre Venus herabgestiegen von ihrem Sockel und wandle dahin.“

Die magische Maria verschwindet

Im Roman hat das die Funktion einer Katharsis. Denn der junge Flaubert entwirft hier schon ganz gezielt das Programm seiner künftigen Ästhetik. Die Realität ist nie geeignet, solch eine überirdische Erfahrung auch wirklich in den Alltag zu überführen. Der Ich-Erzähler fährt zwei Jahre später wieder an den Ort des Geschehens, doch der Ehemann jener magischen Maria ist mittlerweile mit einer anderen Frau angereist, das Objekt des Begehrens ist in der reinen Imagination verschwunden. Und es passiert noch Gravierenderes. Kurze Zeit danach „nimmt“ sich der „Ich-Erzähler“ eine Frau, doch sogleich beginnt er sie zu „hassen“:

„Sie war verschwenderisch mit ihrem Lächeln, das mich anekelte wie eine scheußliche Grimasse. Mich quälte das Gewissen – als wäre die Liebe zu Maria eine Religion, die ich entweiht hatte.“

Der Weltentrückungs-Gestus dieser „Memoiren eines Irren“ hat hier seine feste Basis. Und dafür stehen auch die wiederholten Anrufungen der Poesie. Sie ist das Gegengewicht, und obwohl sie oft trügerisch sein kann, bildet sie die einzige Hoffnung. Flaubert formuliert sein Programm als 17-Jähriger so:

„Diese Erinnerungen waren Leidenschaft.“

Und das ist bereits das zentrale Moment, die Verselbständigung des Literarischen: Erst in der Erinnerung wird das Gelebte wirklich. Die Erinnerung entsteht im Prozess des Schreibens und verwandelt sich in Kunst. Weder in „Madame Bovary“ noch in der „Erziehung der Gefühle“ gibt es ein bleibendes Glück oder gar eine erfüllte Liebe – aber dafür gibt es die Romane. Der Schriftsteller, der dies erkennt, ist nicht nur in der Gesellschaft der Epoche des Louis-Philippe ein Außenseiter. Als unbestechlicher Analytiker und Chronist der Gefühle sieht er sich zwangsläufig immer isoliert. Elisabeth Edl fügt mit ihrer Neuübersetzung der „Memoiren eines Irren“ ihrem Flaubert-Bild eine weitere wichtige Facette hinzu. Die Ausgabe ist sehr sorgfältig gemacht, mit einem ausgiebigen Kommentarteil und einem großangelegten Nachwort, das auch die reale Begegnung des jungen Flaubert mit einer brünetten Dame im Seebad Trouville nachzeichnet. Außerdem gibt es zu dem frühen Prosatext noch eine Auswahl aus den Jugendbriefen Flauberts, die ein Drittel des gesamten Buches ausmacht und die biografischen Hintergründe sehr deutlich konturiert. In einem zentralen poetologischen Brief an seine schwierige Geliebte Louise Colet schreibt Flaubert 1852:

„Was mir schön erscheint, was ich machen möchte, ist ein Buch über nichts, ein Buch ohne äußere Bindung, das von alleine zusammenhält, durch die innere Kraft seines Stils, so wie die Erde sich in der Luft hält, ohne gestützt zu werden, ein Buch, das fast kein Sujet hätte oder dessen Sujet zumindest fast unsichtbar wäre, wenn so etwas möglich ist.“

Auf diesen Weg in die Moderne begeben sich zweifellos auch bereits die „Memoiren eines Irren“. Dieser Titel, den Elisabeth Edl den „Mémoires d’un fou“ gegeben hat, klingt literarischer und verdichteter als etwa „Erinnerungen eines Verrückten“, was eine sich anbietende wörtliche Übersetzung wäre. Der Flaubertsche Ich-Erzähler pendelte bisher im Deutschen zwischen „Verrückter“, „Irrer“ und auch „Narr“ hin und her. Die letzten deutschen Übertragungen sind ungefähr vierzig Jahre alt, in der DDR etwa erschien 1979 eine Fassung von Adelheid Witt. Dort lautete eine wichtige Stelle:

„Ich sehe mich noch auf der Schulbank sitzen, in meine Zukunftsträume versunken und an alle großartigen Dinge denkend, die sich die Phantasie eines Kindes nur ausmalen kann, während der Lehrer sich über meine lateinischen Verse lustig macht und meine Kameraden sich höhnisch grinsend nach mir umsehen. Diese Schwachköpfe lachten über mich! Sie, die so kümmerlich, so gemein, so beschränkt waren.“

Das verbindet den deutschen Satzbau und heutige Alltagssprache mit einer direkten Übersetzung französischer Ausdrücke, was manchmal zu vereinfachend wirkt. Bei Elisabeth Edl klingt dieselbe Stelle so:

„Ich sehe mich noch auf der Schulbank sitzen, versunken in meine Zukunftsträume, mit den Gedanken beim Erhabensten, das sich die Phantasie eines Dichters und eines Kindes erträumen kann, während der Pädagoge sich lustig machte über meine lateinischen Verse, meine Kameraden mich feixend beobachteten. Diese Einfaltspinsel, über mich lachten sie! Sie, so schwach, so gewöhnlich, mit ihrem so kleinen Hirn.“

Das ist eine schwierige Gratwanderung. Edl bleibt viel näher am französischen Satzbau und nähert sich in ihrer Wortwahl viel eher der Atmosphäre des 19. Jahrhunderts an, auf der anderen Seite erlaubt sie sich aber auch gewisse Freiheiten. Bei alldem liest sich ihr Text flüssig und vergleichsweise leicht, was angesichts der spezifischen französischen Tradition einer gehobenen, pathetischen Sprache keine geringe Leistung ist. Manchmal neigt sie zu einer bestimmten Form von Überkorrektheit. So ist der „Mondenschein“ einmal „diaphan“, und einmal muss man eine „mit Apfelbäumen bepflanzte Masures durchqueren“ – obwohl in den Anmerkungen diese spezifisch französische Landschaftsform genau erklärt wird, hätten vielleicht auch einfache „Wiesen“ genügt. Aber hier bewegen wir uns bereits in schwierigen ideologischen Übersetzungsgefilden. Altern Übersetzungen schneller als die Originale? Flaubert ist gerade für solche Fragen ein nie vollständig zu enträtselnder Gewährsmann – und seine „Memoiren eines Irren“, verrückt und närrisch wie sie sind, beweisen das aufs Neue.

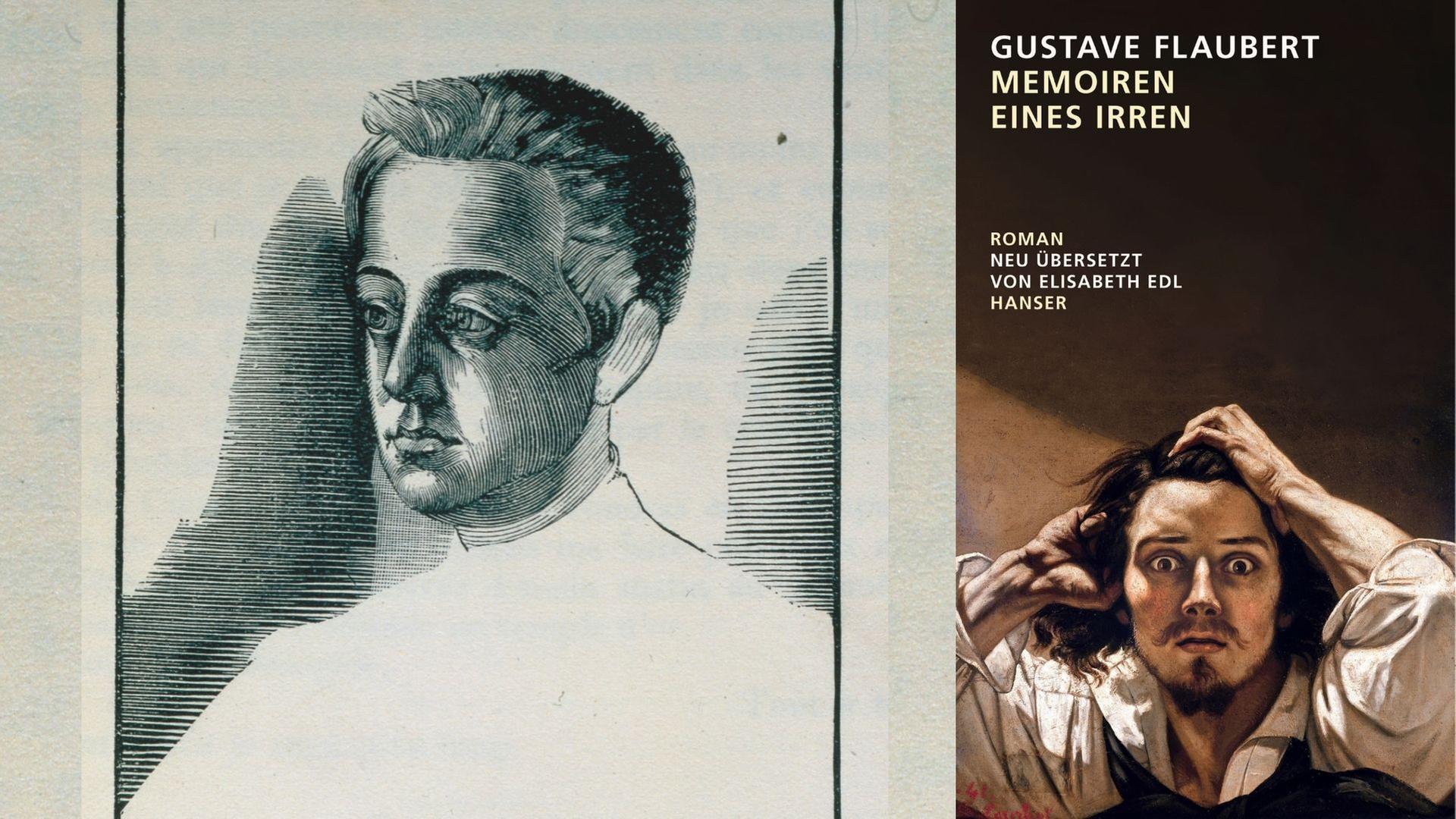

Gustave Flaubert: Memoiren eines Irren.

Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl.

Mit einem Nachwort von Wolfgang Matz.

Carl Hanser Verlag, München. 239 Seiten, 28 Euro.

Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl.

Mit einem Nachwort von Wolfgang Matz.

Carl Hanser Verlag, München. 239 Seiten, 28 Euro.