Um Zugehörigkeit kämpfen zu müssen, ist sein Schicksal gewesen, sein Leben lang. In Gedichtanthologien sucht man ihn heute meist vergeblich, und wenn er doch einmal enthalten ist, dann weniger mit der zarten Liebeslyrik, die ihn populär gemacht hat, denn als Dichter des Exils, der die Heimatlosigkeit besingt und klagt: „Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen“.

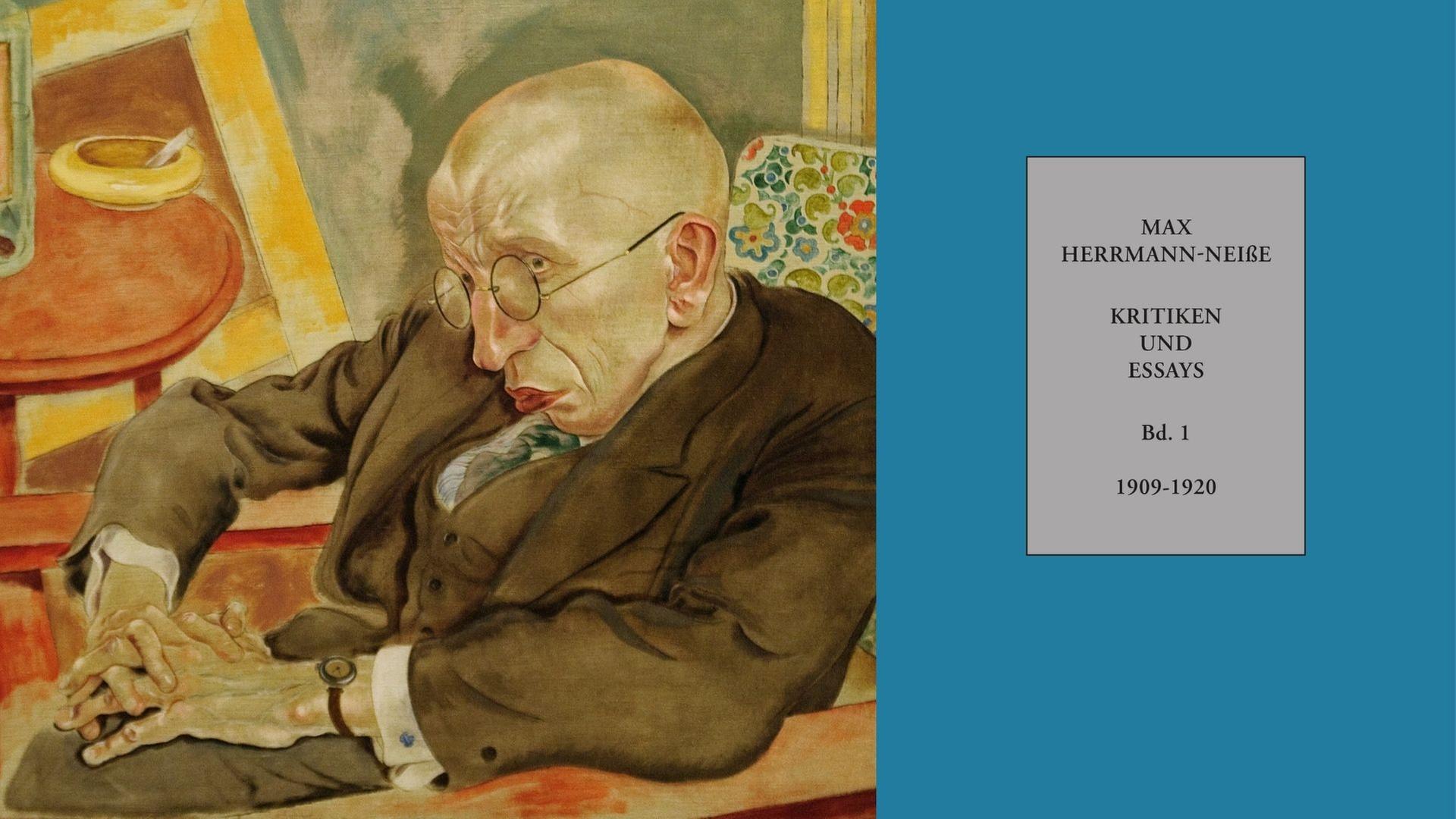

Doch auch wer gar nichts von Max Herrmann-Neiße weiß, weiß zumindest, wie er aussah. George Grosz hat ihn zu seiner Zeit gemalt, Ludwig Meidner, Erich Büttner. Es heißt, Max Herrmann-Neiße sei der meistporträtierte Dichter des Berlins der 20er Jahre gewesen. Das lag jedoch weniger an seinem überschaubaren Ruhm, als an seinem bizarren Äußeren.

Max Herrmann-Neiße war kleinwüchsig, bucklig, verkrüppelt: ein Gnom. George Grosz malte ihn in einem geblümten Sessel sitzend, als hätte man ihn darin zusammengeklappt. Der dunkle Dreiteiler wirkt ein wenig zu groß. Die mit Ringen geschmückten Hände liegen wie Krallen auf der Armlehne. Die Füße stecken in Stiefeln mit Gamaschen. Der kantige Glatzkopf des Männleins ist seltsam vernarbt, als wären die Schädelknochen in der Kindheit nicht richtig zusammengewachsen. Das Gesicht mit dem übergroßen, schnutenhaften Mund ziert eine runde Intellektuellenbrille. Der Blick ist schmerzhaft und nachdenklich in die Ferne gerichtet. Wer so aussieht und so in die Welt schaut, hat nicht nur am Buckel zutragen.

Das künstlerische und gesellschaftliche Zentrum Berlins

Jeder, der andere porträtiert, porträtiert damit ein wenig auch sich selbst in der Art und Weise, wie er die Anderen wahrnimmt und was er hervorhebt. Das gilt auch für Max Herrmann-Neiße, wenn er über Grosz schreibt:

„Die Ethik, die das Malwerk des George Grosz ausdrückt und drastisch propagiert, ist kein philosophisches Brimborium, keine schematisch eifernde Selbstbeschwichtigung oder Beschwichtigung anderer, kein System, sondern eine ganz einfache, wahrhaftige Tatsache: die Welt ist eine Hölle, solange sie in unrechtmäßig Glückliche und schuldlos Unglückliche, in Ausbeuter und Ausgebeutete geschieden ist.“

Nachzulesen ist dieser Aufsatz neben vielen anderen in der gewaltigen, drei ziegelsteinschwere Bände umfassenden Edition der „Kritiken und Essays“ von Max Herrmann-Neiße aus den Jahren 1909 bis 1939. Die beiden ersten liegen bereits vor, der abschließende dritte erscheint im Juni. Diese wunderschöne, in blaues Leinen gebundene Ausgabe bietet die Gelegenheit, den so oft Vergessenen nun von einer Seite zu entdecken, die er selbst eher geringzuschätzen pflegte, weil er sie bloß als Brotberuf verstand.

Rund neunhundert Kritiken und Essays von Max Herrmann-Neiße hat die Germanistin Sibylle Schönborn mit ihrem Forscherteam zusammengetragen. Die Spur dieser Texte führt von der „Breslauer Zeitung“ seiner schlesischen Heimat über eher randständige Blätter wie dem „Wiecker Boten“ sehr schnell ins künstlerische und gesellschaftliche Zentrum Berlin. Die Honorare die er vom „Berliner Börsen-Courier“, dem „Kölner Tageblatt“, der „Prager Presse“ oder der Zeitschrift „Die Aktion“ erhielt, waren für ihn nicht einfach nur überlebenswichtig. Als Literatur-, Kunst-, Theater- und Kabarettkritiker erarbeitete Max Herrmann-Neiße sich einen umfassenden Blick auf die Kultur seiner Epoche, die er aus der Position eines entschiedenen Demokraten und Pazifisten begleitete.

Sensibel gegenüber allen Formen von Ungerechtigkeit

Ausgerüstet mit einer geradezu bestürzenden Bildung auf allen Gebieten der Kultur und der Geistesgeschichte schrieb er sich in den Kontext seiner Zeit hinein, knüpfte Kontakte, blieb im Gespräch und saß im Theater zwischen dem von ihm bewunderten Kritiker Alfred Kerr und dem Verleger Samuel Fischer, in dessen Verlag er in seiner Berliner Anfangszeit eine kärglich bezahlte Anstellung erhielt. Max Herrmann-Neiße war eine exemplarische Intellektuellenfigur, an der sich studieren lässt, wie das Ökonomische – nämlich das Schreiben für Geld –, das Künstlerische – nämlich die Sehnsucht, über sich hinaus zu gelangen –, und das Kritisch-Zeitdiagnostische als Einbindung in den historischen Prozess untrennbar miteinander verbunden sind.

Sein Antrieb war von früher Kindheit an die körperliche Deformation, die ihn in der Schule zu einem Außenseiter machte und ihn gegenüber allen Formen von Ungerechtigkeit sensibel werden ließ.

„Der harte, gewalttätige, böse Grundanstoß, der sozusagen meine Wunde zum Bluten brachte und mich zum Dichter schlug, war das Erlebnis missgestalteter Körperhaftigkeit, des Verwachsenseins.“

Und noch deutlicher in einer autobiographischen Skizze aus dem Jahr 1925:

„Meine ersten Gedichte, formal von Heine und Liliencron beeinflusst, entsprangen dem Leiden unter meinem körperhaften Missgeschick und unter der üblichen Brutalität deutscher Jungens gegen den wehrlosen Buckligen.“

Ruiniert von den Auswirkungen des Krieges

Dass er den deutschen Hurra-Patriotismus im Ersten Weltkrieg nicht teilte, verstand sich für ihn von selbst, der naturgemäß zu den Schwachen gehörte und sich nur qua Intellekt in eine starke Position bringen konnte. Er verabscheute den Krieg und bekämpfte sein Leben lang hartnäckig alle militaristischen Tendenzen und nachträglichen heroischen Verklärungen. 1924 schrieb er in Franz Pfemferts der künstlerischen Avantgarde, dem Antimilitarismus und einem unorthodoxen Sozialismus zuneigenden Zeitschrift „Die Aktion“, in der er sich wie nirgendwo sonst heimisch fühlte:

„Zehn Jahre nach dem Beginn der Mordära, die man frevelhaft „die große Zeit“ des Weltkriegs zu nennen wagte, ist das offizielle Deutschland und die Mehrheit deutscher Bürgerschaft wieder so weit, nicht nur die alten Lügen über Entstehung, Zweck, Verlauf und Ausgang dieses ungeheuerlichen Verbrechens an der Menschheit dreist aufzuwärmen, sondern sogar von einer Wiederholung des grässlichen Gemetzels zu schwärmen.“

Geboren wurde Max Hermann 1886 im oberschlesischen Neiße, wo er auch das Gymnasium besuchte. Der Anarchist Franz Jung, ebenfalls in Neiße geboren, gehörte schon dort zu seinen Freunden und blieb ihm auch später verbunden. Als Max Herrmann 1917 nach Berlin übersiedelte, hängte er den Namen seines Heimatortes als Zeichen der Verbundenheit an seinen eigenen Namen an und hieß von da an Max Herrmann-Neiße. Vorausgegangen war ein Studium der Literatur- und Kunstgeschichte in Breslau und München, unterstützt von den Eltern, die ihrem einzigen Kind die beste Ausbildung ermöglichen wollten. Der Vater, der aus bäuerlichen Verhältnissen stammte, hatte sich als Kaufmann in Neiße niedergelassen. Er starb 1916, ruiniert durch die Auswirkungen des Krieges, an einem Herzschlag. Die Mutter nahm sich wenig später nach einem Besuch an seinem Grab das Leben, indem sie sich in die Neiße stürzte.

Von da an musste der Sohn alleine als Schriftsteller zurechtkommen. Zusammen mit seiner Frau Leni, die ebenfalls aus Neiße stammte, wagte er den Sprung aus der Provinz nach Berlin. Leni muss eine echte Schönheit gewesen sein, und so wurde dieses merkwürdige Paar in der Hauptstadt rasch legendär: Er der meistgemalte Dichter von seltsamer Gestalt und sie die meistbedichtete Schönheit an seiner Seite. All seine von Liebe sprechenden Verse waren an sie gerichtet. Ihr galt es, wenn er schrieb „Dein Haar hat Lieder, die ich liebe“ oder wenn er dichtete:

„Wenn ich dich nicht in meinem Leben wüsste,

wie sollte ich das Feindliche bestehn:

ich welkte heimatlos und sterben müsste

ich, ohne einen Blick von Gott zu sehn.

Wie ich mich jemals auch verwirren sollte,

du wartest treu auf meine Wiederkehr;

nichts endet glücklich ohne dich, und wollte

ich dich verleugnen, wär' ich selbst nicht mehr.“

Die Lyrik Max Herrmann-Neißes ist so gefühlsstark wie konventionell, meist in Kreuzreimen gestrickt, solide gearbeitet und keineswegs unoriginell. Das Vorbild Heinrich Heine lässt sich durchaus erkennen. Mit Heine verbindet ihn auch das Gefühl von Einsamkeit und Fremdheit in der Welt, das seine Gedichte von Anfang an geprägt und das Max Herrmann-Neiße zum Dichter des Exils par excellence gemacht hat. Auch das verbindet ihn, der 1941 in London starb, mit Heine, der in Paris begraben ist. Doch die Romantik und ihre lyrischen Ausdrucksformen lagen ja nun schon rund ein Jahrhundert zurück.

Beeindruckende ideologische Ungebundenheit

Ganz anders jedoch der Kritiker Max Herrmann-Neiße, der die Avantgarde schätzte und mit ihr vom Expressionismus als Protestform und Anti-Kriegsbewegung zur urbanen Neusachlichkeit vorstieß. So widmete er dem von ihm bewunderten Gottfried Benn gleich zwei längere Essays. Auch wenn Benn umgekehrt Herrmann-Neißes Lyrik weniger schätzte, verband beide doch eine freundschaftliche Gewogenheit – jedenfalls bis zum Jahr 1933, als Benn sich in mehreren Aufsätzen zum Nationalsozialismus bekannte, was Max Herrmann-Neiße mit äußerster Verachtung und Erbitterung zur Kenntnis nahm. Da befand er sich schon in London im Exil. Er hatte Deutschland zusammen mit seiner Frau am Tag nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 verlassen, was auch seiner Tätigkeit als Kritiker und seiner Präsenz als Dichter ein abruptes Ende setzte.

Beeindruckend sind die ideologische Ungebundenheit, der politische Gerechtigkeitssinn und die ästhetische Unbestechlichkeit, die seine Kritiken und Essays auszeichnen, wie sich jetzt nachlesen lässt. Sein Urteil ist jederzeit scharf und souverän genug, um das, was einmal bleiben wird und sich von der alltäglichen Durchschnittsware abhebt, bei Zeiten zu erkennen. So würdigt er Kafka, als der noch kaum bekannt war, lobt die frühen Romane von Joseph Roth, erweitert den nationalen Horizont, indem er über Anatol France, Upton Sinclair oder Karel Čapek schreibt, aber auch über Hermann Hesse, den er bewunderte, über Ludwig Ganghofer oder über Hans Grimms nationalistischen Roman „Volk ohne Raum“, den er zwar für gut gemacht und kraftvoll, gerade deshalb aber in seiner kolonialistischen, revanchistischen Zielrichtung für extrem gefährlich hielt.

Sein Credo als Kritiker beschrieb Max Herrmann-Neiße einmal so:

„Nicht Dogmatiker sein irgendeiner fanatischen Verranntheit, einer noch so ehrlichen Philologie, Monomanie und Hexenrichterei des Raumbegriffs, irgendeiner Schematik, einer facheitlen, aus Unbestechlichkeit und catonischer Kargheit hämisch werdenden Rechthaberei. (…) Der Kritiker bleibt sich gar sehr dessen bewusst, dass er durchaus nicht c unfehlbar, vielmehr durch eigne Neigungen, Wünsche, Ideale mehr oder minder unterirdisch festgelegt und persönlichstem Irrtum ausgeliefert ist.“

Zeit des Schwindels und der kalten Hand

Diese liberale Haltung war in der politisch aufgeladenen Weimarer Epoche alles andere als selbstverständlich. So entschieden Max Herrmann-Neiße sich der Reaktion und allem Völkisch-Nationalistischen entgegenstellte, so skeptisch und distanziert blieb er zugleich gegenüber tendenziöser linker Parteidichtung. In Brecht, dessen Songs er bewunderte, erkannte er schon früh das Geschäftsmäßige. Johannes R. Becher war ihm suspekt. Doch mit den Marxisten teilte er ein Klassenbewusstsein, das in allen seinen Rezensionen zur Geltung kommt.

Dabei wusste er allerdings sehr fein zwischen einem kapitalistischen und einem revolutionären, zwischen einem verstockten und einem couragierten Bürgertum zu unterscheiden. Er betrachtete Kunst immer auch mit dem Blick des Soziologen, der sich für die Herkunft des besprochenen Autors ebenso interessierte wie für die politische Zielrichtung und ideologische Konsequenzen. Am Wichtigsten aber war ihm die innere Wahrhaftigkeit der Kunst, eine künstlerische Aufrichtigkeit, die seiner Ansicht nach nur im Raum der eigenen Erfahrungen entstehen kann. Das galt nicht zuletzt auch für ihn selbst, wenn er bekannte:

„In einer Zeit der Geschäftlichkeit, des Schwindels, der kalten Hand, fühle ich als mein Schicksal, den zum Aussterben verurteilten Typ ‚Dichter‘ noch einmal auf mich zu nehmen. Nie schrieb ich in Lyrik, Epik, Dramatik eine Zeile, die nicht durch Erleben bedingt war. Auf Bestellung arbeiten ist für mich eine fruchtlose Selbsttortur. Eine Kunst an sich halte ich für durchaus sinnlos, Luxus verwerflichster Selbstbefriedigung. Das Dasein ist mir nur erträglich, wenn es für alle erträglich ist.“

Frauennamen sind selten

Für seine Kritiken gilt die Ablehnung von Auftragsarbeit allerdings nicht. Sie sind durchaus Lohnarbeit, obwohl Max Herrmann-Neiße das Diktum Alfred Kerrs, die Kritik als vierte Gattung der Literatur zu betrachten, teilte. Die ökonomischen Zwänge ändern aber nichts an der Bedeutung und am Charakter dieser Schriften, die in ihrer Summe ein geistiges Porträt des Autors ebenso ergeben wie ein Porträt seiner Zeit.

Liest man sich heute, mit dem Abstand eines Jahrhunderts, durch diese Texte, ist das wie der Gang über einen alten Friedhof. Ab und zu leuchten zwischen all den Unbekannten ein paar bekannte Namen auf, doch die meisten hat man noch nie gehört. Was sich da aufblättert, ist das große herbstliche Laubgestöber des Vergessens, das so etwas wie den Bodensatz der Kultur bildet. Vielleicht braucht es ja die Vielen – und mit ihnen auch die Kritiker, die sich mit ihnen beschäftigen –, damit daraus und daneben und über sie alle hinweg das Wenige entsteht, das bleibt.

Frauennamen sind selten in diesem großen Kulturgestöber. Auffallend ist darüber hinaus die Bandbreite von der Hoch- zur Trivialkultur, mit der Herrmann-Neiße sich befasste. Vorurteilslos, wie er sich seinen Gegenständen näherte, galt ihm Operette nicht weniger als Oper, Kabarett, Kleinkunst und Varieté nicht weniger als der bürgerliche Theaterbetrieb. Erfolgreich setzte er sich dafür ein, eine regelmäßige Kabarett-Kritik zu etablieren, weil er begriffen hatte, dass die ideologische Auseinandersetzung gerade im volkstümlichen Vergnügungsbereich zu führen war.

„Die Kabaretts sind, der Kasse und der Klasse ihrer Gäste entsprechend, gern für Verbreitung und Festigung reaktionärer Gesinnung tätig. Wer künstlerisch nichts kann, holt sich billigen Triumph mit Hurrah-Walze und Schwarz-Weiß-Rot-Klischee.“

Abgeschnitten von Publikum und Berufsmöglichkeiten

Mit Max Herrmann-Neißes Kritiken gerät man mitten in die Auseinandersetzungen der Epoche, zu einem Zeitpunkt, als noch alles offen war. Das Herausgeberteam hat die Texte chronologisch und innerhalb der Jahreskapitel nach Presseorganen geordnet. So lässt sich mit einem Blick nachvollziehen, dass er in seiner produktivsten Zeit während der 20er Jahre rund 60 Beiträge jährlich unterbrachte und sich dabei im Lauf der Jahre mit steigender eigener Prominenz immer mehr vom Rand ins Zentrum der Ereignisse vorarbeitete. Überwiegen in seiner Frühzeit noch die Kurzbeiträge über meist unbekannte Autoren, so nimmt mit der Bedeutung der besprochenen Namen auch der Platz zu, den er für einzelne Artikel eingeräumt bekam.

Dass die Zeiten härter und damit die Verdienstmöglichkeiten geringer wurden, lässt sich an der gegen Ende der 20er Jahre kürzer werden Publikationsliste ablesen. 1932 erschienen immerhin noch 25 Kritiken. Danach, aus dem Exil heraus, nur noch einzelnes. Der letzte Text 1939 über Franz Werfel begann so:

„In dieser gottverlassenen Zeit, da unsere Welt immer leerer und enger wird, einer nach dem andren unserer Gesinnungs- und Leidensgefährten aus dem Leben schwindet oder sich stiehlt, haben wir eigentlich nur noch zwei legitime Möglichkeiten der Freude: die Freude an der Natur und die Freude an der Kunst.“

Abgeschnitten von seinem Publikum und seinen Berufsmöglichkeiten als Autor konnte Max Herrmann-Neiße im Exil nur mit Hilfe eines reichen Gönners, des Juweliers Alphonse Sondheimer überleben. Für die deutsche Öffentlichkeit existierte er nicht mehr. Er schrieb in London zwar weiter Gedichte, konnte zu seinen Lebzeiten aber nur noch den Band „Um uns die Fremde“ 1936 im Züricher Verlag Oprecht publizieren. Seine letzte Lebenszeit verlief tragisch, denn seine Frau verliebte sich in den gemeinsamen Gönner, den sie nach dem Tod ihres Mannes dann auch heiratete. Seine Verlorenheit im Exil muss grenzenlos gewesen sein. Stefan Zweig, der ihn ab und zu auf einer Bank im Hydepark traf, schrieb über ihn:

„Immer, wenn ich ihn so sah, den kleinen verhutzelten Mann in seiner großen Einsamkeit, hatte ich ein Gefühl der Ehrfurcht und sogar des Stolzes, dass da einer war unter uns allen, der rein blieb und unbekümmert dem dichterischen Dienst hingegeben inmitten einer katastrophischen Welt.“

Max Herrmann-Neiße überlebte das Exil nicht. Und was schlimmer ist: Er kehrte auch mit seinem Werk nie wieder wirklich ins deutsche Bewusstsein zurück. „Heimatlos“ hieß eines seiner letzten, nachgelassenen Gedichte. Es beginnt mit den Versen „Wir ohne Heimat irren so verloren / und sinnlos durch der Fremde Labyrinth“, um dann, nach einem Gang durch die fremde Stadt mit den Zeilen zu enden: „Die Eingebornen träumen vor den Toren / und wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind.“ Die monumentale Ausgabe seiner Kritiken und Essays holt den Vergessenen und Verlorenen nun einmal mehr aus dem Schatten zurück ins Licht.

Max Herrmann-Neiße: Kritiken und Essays (1909-1939). Kritische Edition.

Herausgegeben von Sibylle Schönborn. Aisthesis Verlag, Bielefeld.

Band 1: 1909-1920. Herausgegeben von Beate Giblak unter Mitarbeit von Fabian Wilhelmi und Simone Zupfer. 800 S., 178 Euro.

Band 2: 1920-1924. Herausgegeben von Simone Zupfer unter Mitarbeit von Beate Giblak, Madlen Kazmierczak und Fabian Wilhelmi. 810 S., 178 Euro.

Band 3: 1925-1939. Herausgegeben von Fabian Wilhelmi unter Mitarbeit von Hendrik Cramer, Beate Giblak, Verena Rheinberg und Simone Zupfer. 1116 S., 148 Euro.

Herausgegeben von Sibylle Schönborn. Aisthesis Verlag, Bielefeld.

Band 1: 1909-1920. Herausgegeben von Beate Giblak unter Mitarbeit von Fabian Wilhelmi und Simone Zupfer. 800 S., 178 Euro.

Band 2: 1920-1924. Herausgegeben von Simone Zupfer unter Mitarbeit von Beate Giblak, Madlen Kazmierczak und Fabian Wilhelmi. 810 S., 178 Euro.

Band 3: 1925-1939. Herausgegeben von Fabian Wilhelmi unter Mitarbeit von Hendrik Cramer, Beate Giblak, Verena Rheinberg und Simone Zupfer. 1116 S., 148 Euro.