Kathi Kuhn ist eine prominente Sterbebegleiterin, die Friedhöfe in Berlin-Kreuzberg sind "voll von Verstorbenen, deren Leiden sie gelindert hat", so heißt es bei John von Düffel. Eines Tages lässt Kathie den Klinikstress hinter sich, um den Dorfpfarrer Richard während seiner letzten Tage zu begleiten. Mit ihr im Auto auf dem Weg aufs Land ist Richards Enkelin Selma. Die diagnostizierte Lebenserwartung ihres Großvaters liegt bei einer Woche.

"'Vergiss die Prognose.' Mit ihrer rauen, durchdringenden Stimme übertönte Kathi den Fahrtwind mühelos. 'In fast 25 Berufsjahren habe ich noch nie erlebt, dass eine Prognose gestimmt hat, und ich rede nicht nur von Stunden oder Tagen, sondern von Wochen, manchmal Monaten.’"

"'Vergiss die Prognose.' Mit ihrer rauen, durchdringenden Stimme übertönte Kathi den Fahrtwind mühelos. 'In fast 25 Berufsjahren habe ich noch nie erlebt, dass eine Prognose gestimmt hat, und ich rede nicht nur von Stunden oder Tagen, sondern von Wochen, manchmal Monaten.’"

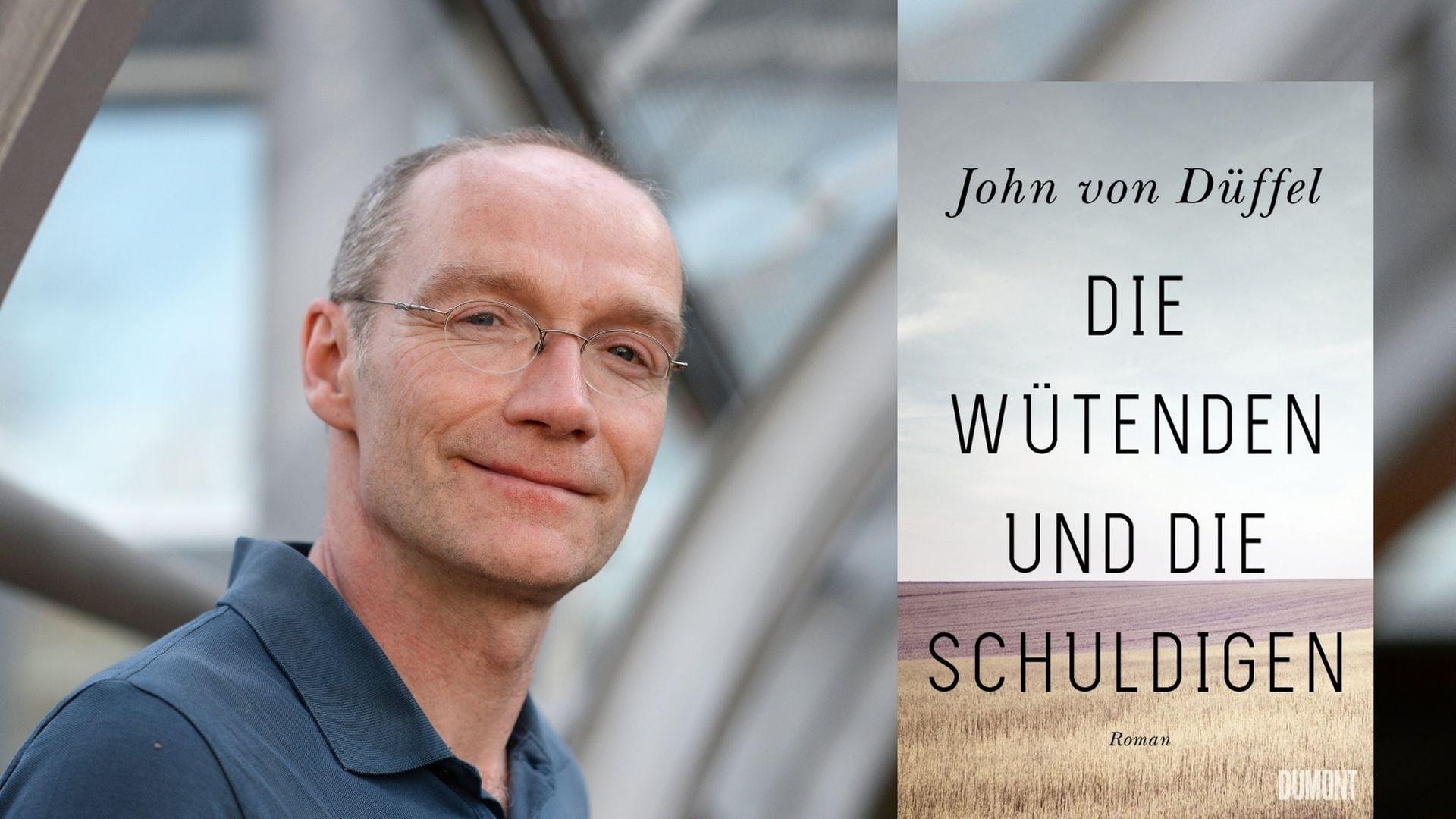

Zweifel an der Zuverlässigkeit der Schulmedizin sind breit gesät in John von Düffels Roman. Selmas Mutter, die Anästhesistin Maria, kann ihren sterbenden Vater nicht besuchen, weil sie sich in Corona-Quarantäne befindet, während ihre Klinik vor der ersten Welle "stramm steht" und zugleich so wenig zu tun ist wie nie zuvor. Selmas Vater Holger wiederrum fristet sein Dasein nach einem Suizid-Versuch aufgrund einer Falsch-Diagnose in einer psychiatrischen Anstalt. Schuld an Holgers Malaise ist nicht nur eine irregeleitete Schul-Psychiatrie, sondern auch sein Vater Richard: Er verwehrte dem Sohn, einem obsessiven Tierfreund, Zeit seiner Jugend ein Haustier. Nach dem Tod der Mutter bei Holgers Geburt wollte der Vater emotionale Bindungen von der Familie fernhalten. In John von Düffels Roman steht Holger damit für die "Wütenden" und sein Vater Richard für die "Schuldigen".

"’Ich gebe meinen Patienten keine Noten’, fuhr Kathi fort, ‚und verurteile niemanden, weder moralisch noch menschlich. Aber das ändert nichts daran, dass es am Ende zwei Arten von Sterbenden gibt, die Wütenden und die Schuldigen."

"’Ich gebe meinen Patienten keine Noten’, fuhr Kathi fort, ‚und verurteile niemanden, weder moralisch noch menschlich. Aber das ändert nichts daran, dass es am Ende zwei Arten von Sterbenden gibt, die Wütenden und die Schuldigen."

Die Figuren sind schablonenhaft

Den Tod seiner Frau lastet Richard sich selbst an, den Glauben an Gott hat er als Pfarrer längst verloren, sein Einsatz als Seelsorger war nie mehr als Selbsttrost. Richard bleibt die einzige Figur in John von Düffels Roman, die, wenngleich mit grobem Keil geschlagen, ein nachvollziehbares psychologisches Relief aufweist. Andere Figuren verharren zumeist im Nebulösen oder wirken schablonenhaft, darunter eine grell überzeichnete, kiffende Kunstprofessorin, die als Drogenkurierin anheuert, oder ein rätselhafter Rabbi, mit dem Selmas Mutter völlig unvermittelt ein tiefenpsychologisches Gespräch führt, bevor dieser unversehens wieder von der Roman-Bühne verschwindet. Verschiedentliche Themen werden kurz und ohne erkennbare Motivation angerissen, um dann im Sande zu verlaufen. So etwa die Lebensumstände in der ostdeutschen Provinz. Die Darstellung einer Gruppe Jugendlicher, auf die die Enkelin Selma im Dorf ihres Großvaters stößt, kommt selbst in der Roman-Fiktion oder als missglückte Groteske einer plumpen Verunglimpfung gleich.

So ist die Dorfjugend

"Auf den Bänken vor den Bäumen saß die Dorfjugend, ein Mädchen schätzungsweise siebzehn, weißblond mit pinken Strähnen, zwei Jungs, nicht viel älter, kurz geschoren, zu ihren Füßen Bierflaschen, Wodka, Billigwein, Tetrapack. Der Kerl mit der größten Klappe rief irgendetwas Dummdreistes, grinste und prostete ihr zu. Ihm fehlte ein Schneidezahn. Noch ein paar Schritte, dann befand sie sich mit der Gruppe auf einer Höhe und so nah, dass sie den Fusel riechen konnte, eine Dunstwolke aus Alkohol um versagendem Deo. Zu ihrer Überraschung verstummten die drei und ließen sie unbehelligt vorbeigehen. Sie glotzen nur blöd, aber nicht blöd genug, fand Selma, zuschauerblöd, nicht täterblöd."

Selma wird kurze Zeit später Zeugin und Tags darauf selbst Opfer eines drastischen sexuellen Übergriffs aus der besagten Jugendgruppe heraus – dafür ist im Romangeschehen allerdings nur wenig Platz. Stattdessen geht es um einen W-LAN Hotspot, den Selma für die tumbe ostdeutsche Dorfbevölkerung am Kirchturm ihres Großvaters installiert, und um zwei Katzen. Die eine ist Todesbotin in einem Altersheim, die mit tierischem Instinkt den nahenden Tod der Patienten eher erkennt als jede medizinische Diagnose. Die andere, eine Therapie-Katze, läuft dem sterbenden Pfarrer Richard zu. Sie stammt kurioserweise aus genau der Klinik, in der Richards verlorener Sohn Holger sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Damit nicht genug der unglaublichen Zufälle: Beide Katzen sind an Krebs erkrankt, genau wie Richard selbst. Etwas ratlos liest man diesen Roman, der streckenweise wirkt wie eine zusammenhanglose Aneinanderreihung unausgegorener Einfälle.

"Wir starren auf den Tag wie auf den nächsten Absatz und lesen ein paar Zeilen weiter, lesen und leben, was dasteht und ansteht, aber es ergibt keinen Sinn, kein Ganzes. Wir wissen nicht, was wir da lesen, und schlafen irgendwann über den Worten ein, um genauso sinnlos weiterzuträumen und uns am Ende zu fragen, ob das schon alles war, wenn wir umblättern und feststellen, dass die nächste Seite leer ist und das Buch vorbei."

Selma wird kurze Zeit später Zeugin und Tags darauf selbst Opfer eines drastischen sexuellen Übergriffs aus der besagten Jugendgruppe heraus – dafür ist im Romangeschehen allerdings nur wenig Platz. Stattdessen geht es um einen W-LAN Hotspot, den Selma für die tumbe ostdeutsche Dorfbevölkerung am Kirchturm ihres Großvaters installiert, und um zwei Katzen. Die eine ist Todesbotin in einem Altersheim, die mit tierischem Instinkt den nahenden Tod der Patienten eher erkennt als jede medizinische Diagnose. Die andere, eine Therapie-Katze, läuft dem sterbenden Pfarrer Richard zu. Sie stammt kurioserweise aus genau der Klinik, in der Richards verlorener Sohn Holger sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Damit nicht genug der unglaublichen Zufälle: Beide Katzen sind an Krebs erkrankt, genau wie Richard selbst. Etwas ratlos liest man diesen Roman, der streckenweise wirkt wie eine zusammenhanglose Aneinanderreihung unausgegorener Einfälle.

"Wir starren auf den Tag wie auf den nächsten Absatz und lesen ein paar Zeilen weiter, lesen und leben, was dasteht und ansteht, aber es ergibt keinen Sinn, kein Ganzes. Wir wissen nicht, was wir da lesen, und schlafen irgendwann über den Worten ein, um genauso sinnlos weiterzuträumen und uns am Ende zu fragen, ob das schon alles war, wenn wir umblättern und feststellen, dass die nächste Seite leer ist und das Buch vorbei."

Sprachlichen Nebelkerzen

Was als Analogie zwischen Leben und Lesen gedacht war, gerät hier ungewollt zum bitteren Resümee einer befremdlichen Lektüre-Erfahrung. Bis dahin hat John von Düffel die Folgen des Kultur-Lockdowns für Künstler, eine psychoanalytische Familienaufstellung, die generationsübergreifenden Folgen des Holocaust, die Selbsterkenntnis eines Sterbenden, zwei missglückte Suizidversuche und vieles mehr mit einigen sprachlichen Nebelkerzen und unglaubwürdigen Handlungswendungen in seinem Text untergebracht. Leider verspielt er damit in der Corona-Pause die Chance auf eine gewinnbringende literarische Auseinandersetzung mit unserem Verhältnis zum Tod als integralem Bestandteil des Lebens.

John von Düffel: "Die Wütenden und die Schuldigen"

Dumont Verlag, Köln. 314 Seiten, 22 Euro.

Dumont Verlag, Köln. 314 Seiten, 22 Euro.