Nein, es funktioniert nicht. Und vielleicht kann es auch gar nicht funktionieren. Der Roman von Joseph Roth ist so ureigenste erzählende Literatur, so sehr mit dem Innenleben der Figuren beschäftigt, dass man sich eine Theater-Adaptation sowieso nur schwer vorstellen konnte. Die Fassung von Koen Tachelet verwendet einfach das, was bei Joseph Roth sowieso schon in Dialogen steht und ergänzt es sehr vorsichtig durch ein paar andere Passagen. Aber die Leerstellen dazwischen, die müssten gespielt werden - die Seele des einsamen Menschen, des in der Moderne völlig verlorenen frommen Juden Mendel Singer, die Joseph Roth mit alttestamentarischer Parataxe und voller Mitleid erfasst, die gälte es zu schildern. Und das gelingt in Wien überhaupt nicht.

Johan Simons hat vor gut zehn Jahren in München den Mendel Singer in ein Jahrmarkt-Karussell des Lebens gesetzt, und der damalige Hauptdarsteller André Jung ist vielleicht doch ein bisschen verschmitzter und in der Traurigkeit ironiebegabter als Peter Simonischek, der das nun in Wien spielt. Simonischek ist eine riesige, Ehrfurcht gebietende Figur im schwarzen jüdischen Kaftan - dabei ist der Mendel Singer doch ganz klein in seiner Frömmigkeit, er lässt sich dauernd von seiner Frau schurigeln, die ihn als Schwächling verhöhnt. Er ist machtlos gegenüber seinen Kindern, die zu den Soldaten des Zaren überlaufen, in Amerika ihr Glück suchen oder einfach mannstoll sind - die Tochter Miriam ist die Lieblingshure der Kosaken. Mendel Singer wird, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, zerrieben von den Zumutungen der kommenden Moderne.

Folklore holt die Inszenierung ein

Aber es gibt da noch den behinderten jüngsten Sohn Menuchim, einen auch geistig zurückgebliebenen Epileptiker, der nur ein Wort sagt: Mama. Er wird ihn Wien leicht stilisiert gegeben von Tino Hillebrand, ein zuckendes Bündel Mensch, das mit den Beinen strampelt und mit dem Kopf ruckelt und sein einziges Wort herauskräht. Angst macht einem das nicht, aber es macht Eindruck. Menuchims Geschwister sind auf distanzierte Weise grausam, die Brüder wirken wie die Gehilfen aus Kafkas "Schloss". Sie quälen den Behinderten, sie wollen ihn umbringen, so wie sie sich vom - auf ganz andere Weise - zurückgebliebenen, frommen Vater emanzipieren möchten.

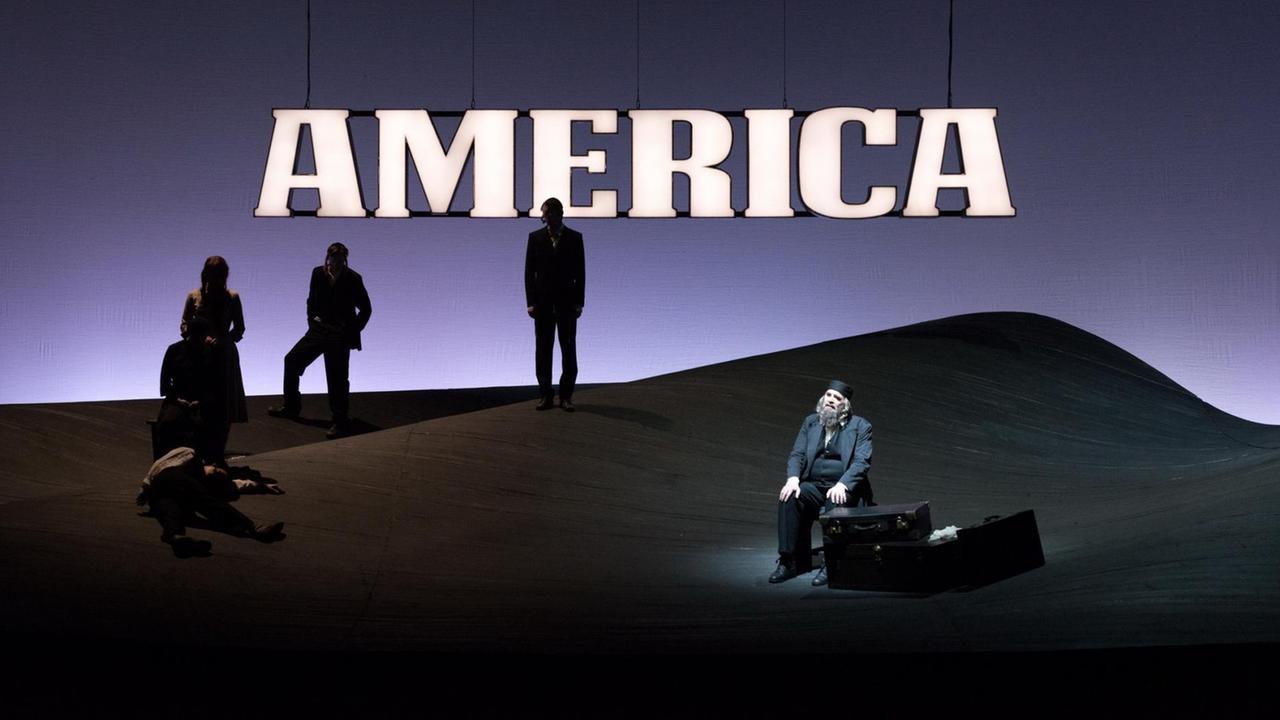

Dieser ganze erste Teil ist in Wien getragen vom Bestreben des Regisseurs Christian Stückl, jeder falschen Folklore zu entgehen - und seltsamerweise holt die Folklore die Inszenierung dennoch ein. Einsam stehen die Figuren auf den sich sanft wellenden Schiffsplanken der Bühne von Stefan Hageneier, die schon die Überfahrt nach Amerika ankündigen. Aber sie sind psychisch völlig begrenzt; in ihrer schwarzen jüdischen Tracht stehen sie da wie düstere Raben im Schtetl, die nichts von sich erzählen wollen - während Joseph Roth sehr viel von ihnen schildert. Während Roth von den Leiden des einfachen Mannes erzählt, dem das Leben das Allerschlimmste zumutet, so dass er den Glauben verliert und seinen Gott verflucht, erzählt die Inszenierung von Christian Stückl vor allem von optischen jüdischen Klischees - die zwar bühnenwirksam sind, den Figuren aber äußerlich bleiben.

Dezenter Kitschsound hängt über den Szenen

Peter Simonischek jedenfalls bedient, je länger die Aufführung dauert, immer öfter jenen Singsang, den er für orthodox hält, er ringt die Hände und schaut gen Himmel. Am allerschlimmsten aber ist die Musik von Tom Wörndl, der ein Klezmer-ähnliches trauriges Lied komponiert hat: "Menuchims Lied", das leise und schnulzig unter und über den Szenen hängt. Aber es ist ein Unterschied, ob man von einem Lied als Metapher der Hoffnung beschwörend spricht, oder ob man einen dezenten Kitschsound einspielt.

Als die Familie nach Amerika emigriert, kommt im Burgtheater wenigstens etwas Leben in das bis dahin quasi eingefrorene jüdische Dasein. In Amerika macht Schemerja, der jüngere Bruder, viel Geld und fällt dann im Krieg, die Tochter wird verrückt, die Mutter stirbt vor Kummer. Dass der behinderte Menuchim nun, ein Wunder, als gefeierter Komponist auftaucht, ist schon im Buch eine sentimentale Versuchung, die aber von Roths bilderreicher Sprache aufgefangen wird. Im Burgtheater bleibt das szenisch banal, doch Peter Simonischek erhebt mit kitschigem Pathos die Arme gen Himmel.

Wunder gibt es immer wieder. Im Burgtheater diesmal eher nicht.